‶捨てるもの″からビジネスをつくる――失われる古民家が循環するサステナブルな経済のしくみ

著者の会社「山翠舎」が手掛ける古民家・古木の再利用で、地域経済を活性化させる方法が書かれている本。

著者➔「山翠舎」代表取締役。

山翠舎➔長野県長野市に本社を置く社員25人の中小企業

・古木を使った建築物の設計と施工。

・古民家の買い取りと再生

・飲食店開業支援事業

など。

➔主に手掛けている事業。

「古民家」=戦前に建てられた一般住宅

「古木(こぼく)」=古民家から得られる木材

古民家➜良質な木材(古木)で建てられている。

=貴重な財産。

”捨てるもの”からビジネスをつくる。

キーワード)

①「アップサイクル」

➜古木をテーブルや椅子など、内装に使う。

「捨てるもの」に価値を見出す。

➜再定義して世に送り出す。

②「サーキュラー(循環)」

➜捨てるものに価値を与えて循環させる。

・人を巻き込む。

・地域を巻き込む。

=経済を循環させる。

<プロローグ>

●古民家が生まれ変わり、旧北国街道が変わる

「旧北国街道」

しなの鉄道、JR小梅線の小諸(こもろ)駅から東にある街道。

軽井沢の西にある中山道から分かれ、小諸、上田などを経て善光寺を通り、新潟県までつながっている。

小諸は小諸藩城下町、宿場町として多くの人を集めていた。

商家が軒を連ねていたので、古い建築が今も残っている。

➜当時の面影を現代に伝えている。

=「雰囲気のある街並み」

2000年以降は人口が減少し、北国街道でも活気がなくなっていた。

現在)

オシャレな新店が連続して立ち始めている。

・デリカテッセン ヤマブキ

➜自家製ソーセージやハムが好評。

・Citta Slow(チッタスロー)

➜長野県産の野菜や肉を使ったイタリアンレストラン。

・彩本堂

➜サイフォンで抽出された日本茶、コーヒーが楽しめる店。

3店は古民家を改装し、現代によみがえらせた店。

(彩本堂は著者が経営する山翠舎が内装を手掛けた)

●レトロとモダンを同時に楽しめる空間づくり

山翠舎が運営するコワーキングスペース「合間(aima)」

➜彩本堂から50メートルほど離れた旧北国街道沿い。

「合間」

もとは明示30年代に建てられた旅館。

魚屋➜商店➜下宿➜コワーキングスペースとして再生。

企業や個人がデスクワークやミーティング、研修などに利用。

➜働くだけでなく、語り合ったり休んだりもできる。

古民家への注目が高まっている。

・スローライフや田舎暮らしに憧れる人が増えた。

➜古い木やしっくいの壁など雰囲気に居心地の良さを感じている。

=古民家での生活を望む人が増えた。

山翠舎が手掛ける建物。

➜古いものを再生しただけではない。

=磨きをかけて、新たな価値を生み出そうとしている。

●壊され、ただ捨てられていく古民家と古木を再生する

現代の古民家の解体。

➜重機を使って無造作に壊し、廃材にする。

過去の家の解体。

➜丁寧に解体し、古木をよい状態で取り出す。

=新しい家に流用するのが当たり前。

過去の木材入手。

➜斧で伐採、筏にして下流の貯木場まで輸送。

=手間と時間がかかり、危険でもあった。

現代の木材入手。

➜海外から安く大量輸入。

=安全に入手可能になった。

古木を手間ひまかけて解体し、ストックするより効率よく木材を入手できるようになった。

古民家の再利用による地域経済の好循環。

集客の核となる店ができる。

➔地域への注目度が高まる。

➔お客がお目当ての店以外の店にも立ち寄る。

➔地域経済にプラスの影響をもたらす。

=新たな開店をもたらす。

店の開店=雇用を生み出す。

➔定住者アップに役立つ。

山翠舎の狙い。

➔シャッター街となった地域経済に正のスパイラルを生み出すこと。

●古民家・古木を循環させ地域経済を循環させる

2つの「循環」

①古民家・古木の循環。

管理が難しくなった古民家。

➔取り壊し。

=もったいない。

建築物としての再利用。

➔新たな価値。

=循環

②地域経済における正のスパイラル。

魅力的な店舗をつくる。

➔地域に新たな人の流れを生み出す。

=活性化

事業を通して実践すること。

「地域に良いこと」

「環境に良いこと」

<第1章 捨てられるものを磨こう>

🐾古民家と古木を新しい価値に変換する会社

古民家=日本にとって貴重な財産。

古木を新たな施工に生かす。

➔環境にやさしい建築。

=古木事業の原点

古民家=戦前に建てられた民家

(1945年までのもの)

➔築年数が古いだけでは古民家と呼べない。

=古民家の数は増えない有限な資産。

戦後日本での建築物。

➔西洋建築学の影響で建てられた家。

=釘やボルトを使って組み立てられた家。

戦後建築の木材。

➔輸入建材の割合が高い。

=まっすぐ製材された規格品。

戦後建築からの木材。

➔釘やボルトの跡がたくさん残った建材。

=古木に比べて非常に低い価値。

●均一・画一的ではないものの良さが注目を集める

現代の建築➔機能的だが没個性

=冷たい印象。

古民家=温かみ

天然の建材で作られている。

➔「シックハウス症候群」の危険性もない。

均一・画一的なものではない。

➔1点モノでつくられているため愛着がわく。

=感動や居心地の良さがある。

●硬さと温もりを兼ね備えた優秀な建材としての古木

古民家を商業店舗にする場合のハードル。

・既存の古民家を改装する。

➔ある程度のリノベーション費用が必要。

・郊外の不便な場所に建てられている。

➔集客面で難易度が高い。

・古民家を移築する。

➔多額の費用がかかる。

古木を再利用するメリット。

古民家を改装するよりもずっと手軽。

➔雰囲気のある内装にできる。

古木➔大きな存在感がある。

=内装に1本使うだけで雰囲気がガラリと変わる。

古木のマイナスイメージ。

・シロアリに食われてボロボロ。

・カビや腐朽菌で腐っている。

きちんと管理された古木のメリット。

「古木は年が経つほど硬く、丈夫になる」

➔経年劣化しない。

=年を経るごとに建材としての価値が高まる。

長年使われた古木。

➔水分が抜けきっている。

=変形する危険性も虫がつくこともない。

木材にはぬくもりがある。

➔熱伝導率がコンクリや鉄より低い

=熱を伝えにくい。

➔冬は暖かく、夏は冷たい。

●唯一無二の形状が人に安らぎを与える

古木の魅力。

➔形、サイズ、色合いが千差万別。

=すべてオンリーワンの存在。

現代建築の木材。

機械によって製材。

➔自然由来の素材でも工業製品。

=均一な出来栄え。

古木=個性豊か

・古い道具で手作業製材した跡

➔一品ものの味わい。

・暮らしの中で自然に付着した煤など。

➔何とも言えない色合いと風合い。

築120年ほどの古民家から得られた古木。

長さ3メートルほどの立派な古木梁。

●1本の柱が店のシンボルとなる

古木には積み重ねられてきたストーリーが刻み込まれている。

・子供の背比べの傷。

・建てた日付。

・棟梁(とうりょう=大工職を束ねる長)の名前。

➔などが残っている。

=長い時間人々の暮らしを見守ってきた証拠。

家の中心に立てる柱

➔大黒柱

=家全体の重みを支える役割。

(柱の近く大黒天を持つることが多いため大黒柱)

恵比寿柱

福を集めたりする縁起の良い柱。

➔大黒柱と一対にして立てられる柱

=2番めに大事な柱。

飲食店に移築された古木の恵比寿柱。

ストーリー性のある古木をシンボルとして柱に使う。

➔お店の雰囲気を牽引し、多くのお客を和ませる。

=小さな手間とコストで大きな効果が得られる。

🐾捨てられる木から生まれた新しいビジネスの可能性

現時点での山翠舎のビジネス。

①古民家を解体して古木を買い取り、施工に生かす事業。

➔古木を買い取ることで解体費を安くできる。

②古木を活用した建築工事(修繕を含む)事業。

例)

日本橋にあるニューバランスのコンセプトストア。

「T-HOUSE New Balance」

➔築122年の蔵を移築して組み直した。

③古民家のサブリース(転貸)事業。

➔従来の施工会社の枠組みを大きく飛び越えたビジネス。

=「古民家・古木のマッチング事業」

➔古民家をそのままの形で残す道を考えた結果。

古民家の管理に悩む人と企業をつなぐ

家を維持するのは手間がかかること。

メンテナンスを怠る。

➔建物はすぐに劣化して人が住めなくなる。

=手間とお金がかかること。

古民家の管理に悩む人のエージェントになる。

➔古民家の活用を目指す人をマッチングする。

=今後に有望な事業。

<第2章 地方だからつくれるサーキュラーエコノミー>

🐾地域に求められる「サーキュラーエコノミー」をつくる

「サーキュラー(circular)」

「円形の」「循環する」という意味。

➔室内、車内の空気を循環させるサーキュレーターと同じ語源。

「サーキュラーエコノミー」

=「循環型の経済」

➔環境問題から注目されている概念。

●リニアエコノミーとリサイクリングエコノミー

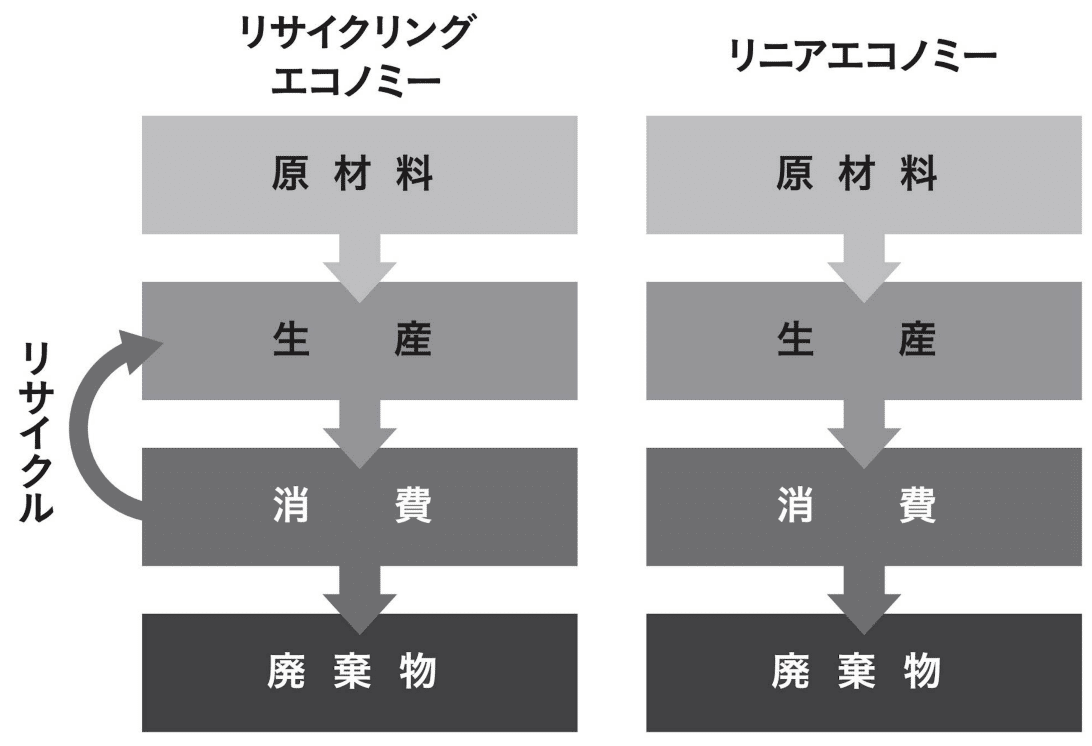

「リニアエコノミー」

リニア(線形・直線的)に流れる従来型の経済。

原材料から製品を生み出す(生産)

➔消費者が利用(消費)

➔廃棄される。

工業化=大量生産と大量消費

➔膨大な廃棄物を生み出している。

=環境問題

「リサイクリングエコノミー」

廃棄物の中から使えるものを回収し、資源として再利用する手法。

例)

ペットボトルのリサイクル。

➔廃ペットボトルを別の製品につくり替える取り組み。

1991年「再生資源の利用の促進に関する法律」

(リサイクル法)

・リデュース(減量)

・リユース(再利用)

・リサイクル(再生利用)

=3Rの推奨

リサイクルの問題点。

・処理に電力などエネルギーを使う必要がる。

➔新たな環境負荷になる。

・ペットボトルを使って発電する。

➔燃焼時に高温室効果ガスを出す。

●廃棄物の再活用が前提のサーキュラーエコノミー

リサイクリングエコノミーの欠点を補う。

=始めから廃棄物を出さない仕組みをつくる考え方。

原材料やエネルギーの投入を最小限に抑える。

➔生産、消費、リサイクルの循環を回し続ける。

=循環負荷を抑えることが可能。

サーキュラーエコノミーの役割

「守りの役割」

=資源のムダ遣いを防ぐ。

「攻めの役割」

・社会全体を活性化させる。

・企業を持続的成長に導く。

・人々により豊かな暮らしをもたらす。

●捨てられるものに新たな価値を見出す「アップサイクル」

「ダウンサイクル」

捨てられるものを再利用する。

➔価値が下がってしまう。

例)

古着で雑巾をつくるなど。

「アップサイクル」

捨てられるはずのものに新たな価値を与えて再生する。

例)

古着を切ってデザイン性豊かなバッグにつくり替えるなど。

※アップ、ダウンサイクルはサイクルを回す際の価値の付き方で決まる。

木材の一番良い再利用法。

=加工せずにそのまま使う。

➔古い木が秘めている価値を引き出す。

=木材循環のアップサイクル。

●古民家・古木サーキュラーエコノミー

山翠舎の取り組みへの評価。

2020年、グッドデザイン賞受賞。

・古木を収集・備蓄・整備し、単なる販売に留まらず設計・施工まで行うことで再利用を促す取り組みであること。

・現在では入手困難な木材、建築技法、伝統文化の保存をしていること。

・職人の育成。

・古民家や古木のデータベース化。

・付加価値のある用途の開発。

など。

➔今後の広がりを期待できること。

事業、取り組みが認められる。

=今の時代に求められている。

循環するビジネス)

古民家トレーサビリティシステム

・空き家になっている古民家を解体・移築する。

・古木や古民家を別の建物で利用する。

➔役割を終えたら再び解体・移築。

=山翠舎が最初に手掛けた循環モデル。

廃棄する木を最小限に抑える。

➔古木を再利用する。

=地球に優しい仕組み。

企業・人とのマッチング事業の場合。

①古民家の管理に困っている人と、使いたい企業・人の情報を集める。

②マッチングが成功したら古民家の解体をする。

③移築なら別の場所へ運んで工事し、解体なら古木を倉庫にストックする。

④すべての古木に年代、場所、サイズ、種類などの情報を残しておく。

⑤利用した店に対する開業サポート。

⑥ブランディング戦略の立案・支援

⑦古木のファンを増やすことで市場全体のパイを増やす取り組み。

新たなサイクルを回す。

=サステナブル(持続可能な)社会をつくる。

●「料理人応援システム」

料理人と古民家の家主をつなぐ事業。

➔料理人の弱点の解消がコンセプト。

飲食店の廃業率は高い。

➔銀行の融資の際の金利が高くなる。

=資金繰りが厳しくなる。

開業がゴールになっている料理人が多い。

➔出店後の事業計画が考えられていない。

=銀行の融資金額が少なくなる。

資金がない。

=内装にお金をかけられない。

安っぽいお店は、お客にすぐわかる。

➔人気が出ない。

料理人応援システムの内容。

①飲食店に合う未公開物件の情報提供

➔良質の古民家の物件。

②保証金などの初期費用が最大ゼロ円

➔保証金(家賃8ヶ月分)を山翠舎が交渉・負担。

③物件を借りる際のサポート

④事業計画書作成の支援

➔中小事業診断士などが一緒に作成。

⑤補助金や助成金の申請をサポート

「創業助成金」

「新規開業賃料補助金制度」

など。

➔情報提供や申請の手伝い。

⑥保証金返却や原状回復不要などの交渉を肩代わり

➔山翠舎が間に入ってい交渉する。

※料理人のリスクを山翠舎が共有することで成り立つ仕組み。

➔料理人に対する目利きの部分でリスクヘッジする。

🐾古民家は地方に残っている貴重な資産

なぜ地方には資産になる古民家がたくさん残っているのか。

東京の場合。

➔雑居ビルなどにしてテナントを入れたほうが儲かる。

=ほとんどが取り壊された。

地方(長野)の場合。

➔開発が進まなかった。

=結果的に古民家が壊されずに維持されてきた。

※寂れた地方ほど、古民家という資産が手元に残っている。

外国人観光客のゴールデンルート。

成田空港から入国。

➔東京観光➔箱根➔富士山➔名古屋➔京都➔大阪

➔関西国際空港から出国。

2回め以降のリピーター観光客。

=海外観光客の6割

➔ゴールデンルートを外れた田舎に足を伸ばす。

=日本にしかない田園風景を満喫する。

都市の観光地はどの国も似たりよったり。

例)

東京➔スカイツリー

中国➔広州塔(広州タワー)、東方明珠電視塔(上海テレビ塔)

マレーシア➔クアラ・ルンプール・タワー

カナダ➔CNタワー

など。

➔高いタワーはスカイツリーだけではない。

日本の古民家

=日本でしか楽しめないもの。

北海道のニセコ

➔アジアでトップクラスのリゾート地

ニセコにとっての最大の資源

=パウダースノー

➔アジアには他にない雪質。

日本の古民家=パウダースノーと同様のポテンシャル。

➔魅力を引き出せば観光客を引き付けられる。

●深刻さを増す「放置古民家」問題

空き家の数が加速度的に増えている日本。

総務省「住宅・土地統計調査」

2018年

日本全体の空き家数:846万戸

空き家率ワース3

1.山梨県:21.3%

2.和歌山県:20.3%

3.長野県:19.5%

ベスト3

埼玉県:10.2%

沖縄県:10.2%

東京都:10.6%

野村総合研究所の予測

2033年

空き家数:2100万戸

少子高齢化と人口減少で空き家増加に歯止めがかからない状態。

空き家放置のリスク。

ドア、ガラスの割れた家。

・治安、景観の悪化。

・不法侵入者や動物などがいつく。

・犯罪、事故、放火などのトラブル。

空き家を解体するための費用

=300万~500万円

(建坪60坪相当の古民家の場合)

更地にした場合、固定資産税は6倍に跳ね上がる場合がある。

=経済的理由で古民家を放置してしまうケースが多い。

●「潜在的空き家」こそ磨くべき対象

国土交通省の空き家の定義。

=1年以上誰も住まず、使われてもいない家。

年に1度以上メンテナンスされている家。

➔空き家にはならない。

=「潜在的空き家」

人の手が入っている家。

➔大規模な補修なく、そのまま使える可能性が高い物件。

取り壊しせずに維持している。

=家としての価値も高い。

「潜在的空き家」=磨いていくべき対象。

●地域に本気でコミットする熱意を示す

地域にとっての「新参者」

=「よそ者」

➔地域の企業、行政、住民から支持を受けるのは難しい。

地元に受け入れられない。

=地元の人しか知らない情報が手に入らない。

➔よそ者のままでは事業の成功はない。

地域に受け入れてもらう。

①投資をする。

➔自分の本気度を示す。

・地域を盛り上げようとする姿勢を示す。

・地域に人を呼び込むための宣伝活動をする。

=お金や時間を費やす。

「私はこの地域に本気でコミットしようと考えている」

➔思いを伝えられる。

※行動することが重要。

➔言葉で熱意を伝えるだけでは不十分。

②小さな地域貢献を積み重ねる。

・地元のものを買い付ける。

・雇用を生む。

➔地域にプラスの影響を与える。

<第3章 古民家×ビジネスが地域にもたらしたこと>

地域の活性化に関わるビジネス。

➔行政担当者のパッションが重要。

=行政だけは取り替えがきかない。

<第4章 古民家でつなぐ地方と世界とこれからの社会>

🐾捨てられるものを磨き、価値を与え、市場をつくる

データベースをつくる。

①古民家に使われている古木の価値が守られる。

➔偽物との見分けがつき、本物の古木の価値を守れる。

②古木の取引市場が確立される。

古木のマーケットプレイスができる。

➔古木に相場観が生まれる。

=BtoCの他、CtoCなどの取引形態が生まれる可能性。

●プラットフォームを提供することで古民家・古木を活用しやすい環境へ

地方で放置されている古民家が活用される環境。

➔地方活性化、環境面でのプラス効果。

山翠舎が目指しているもの。

古木の調達、管理、施工状況に応じた加工、発送業務を負担。

=古木特化のAmazonのような仕組み。

建設会社にプラットフォームを提供する。

➔古民家・古木の施工に加わりやすい環境を整える。

=日本全国の建築会社との協力。

例)

古民家の解体・設計・施工などのフロント業務。

➔各地の建設会社

古木の管理、発送、加工などの裏方作業。

➔山翠舎

●特許出願で知財を多くの人と共有する

知的財産についての取り組み

例)

「古木/こぼく」

「KOBOKU」

「恵比寿柱」

➔山翠舎の登録商標

ローマ字での商標登録。

➔ブランド展開を考えてのこと。

例)

・概念的な意味。

・トレーサビリティをKOBOKUと定義

・特許出願中のビジネスモデルの名前として。

無防備な技術の公開。

➔特許出願による技術の独占。

=技術の普及が難しくなる。

例)

2022年の「ゆっくり茶番劇場商標登録問題」

技術を守るための特許。

➔安い金額で広く提供し、利用してもらう。

自社の知的財産を公開。

➔業界全体の盛り上がりを促す。

=知的財産は自分たちだけの専売特許ではない。

※知財を守ることと囲い込むことは全く違うこと。

●目指すところが同じであれば業界の垣根は問題ない

山翠舎の原点=「もったいない精神」

流通過程でのフードロス。

・腐ったものが一つでもあると箱ごと廃棄。

・運搬中に傷がついたものも廃棄。

・規格外品も廃棄。

➔腐っているもの以外は問題なく食べられる食材。

「フードロス解消レストラン」

食べられる廃棄食材を、付き合いのあるレストランで調理し、販売してもらう取り組み。

フードロス解消レストランの立ち上げ。

➔環境問題に関心を持つ消費者を引き付けられる。

=地域の魅力を高める一助になる。

ムダに捨てられるものに着目する。

=ビジネスチャンスにつながる可能性が大きい。

●人を巻き込むために情熱や面白がる気持ちを大切にする

ビジネスを拡大させる。

➔循環を加速させる。

=人を巻き込む力が必要になる。

人を巻き込むのに重要なもの。

=情熱に共感、ノリの良さ。

➔これが好き、あれを実現したいという確固たる思い。

※お金だけでは人の気持は動かせない。

情熱がある人と一緒に働く。

➔仕事はうまく回る。

知ることだけでは十分ではない、それを使わないといけない。やる気だけでは十分ではない、実行しないといけない。

合わせて読むのにオススメの本。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?