心は過去でできている〜『CITY LIVES』、およびノスタルジーとかエモさとか

記憶の中で記憶と向き合うドラマ

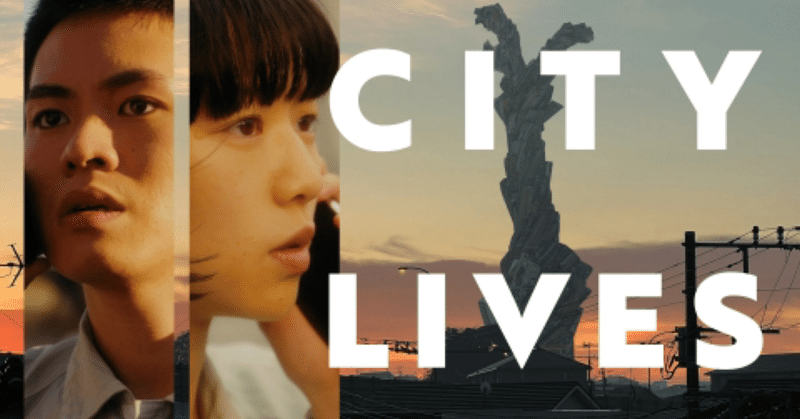

『世界でいちばん大きい動物はなにか?それは<街>だ。VFXを駆使した圧巻の新感覚SFドラマ』と謳われ、フジテレビにて全3話が放送された『CITY LIVES』。巨大生物を描くというフェイクドキュメンタリーという様相を呈して始まり、そのビジュアル面での興奮度も素晴らしかったのだが、次第に"記憶"や"思い出"を巡るストーリーに変わっていくその展開が見事であった。

🌙18日(水)午前0時35分から放送📺※火曜深夜

— フジテレビ (@fujitv) January 16, 2023

<火曜ACTION>『City Lives』

フジテレビが火曜深夜にお送りするオリジナルドラマ枠 #火曜ACTION‼️

◤1月の作品は「#CityLives 」◢

圧巻の新感覚モキュメンタリーSFドラマが登場‼️#広田亮平 #橋口勇輝 #髙嶋政宏

このドラマにおける"街"は世界中に点在している生物という設定であり、呼吸し、自らの意思で動いている。街並みをつくる物体(家や電柱など)はすべて器官であり、疑似住民と呼ばれる人間そっくりの器官も街にいる。一見、普通の街と変わらないようで、粘液を出したり、ぶよぶよとしていたり、生物らしい特徴を持っている。それらが醸し出す不気味さが強い魅力に映る。

最も印象的な特徴としては、"街"は近づいた人間の記憶を読み取って、その人の記憶を基にして街を変形させるという点だ。第1話では、"街"の保護官として"街"に駐在する高城(広田亮平)の通っていた小中学校が出現したり、第2話では保護官・辻(片山友希)に身に覚えのない自転車乗り場が出現したと思えば、その記憶の持ち主は"街"に迷い込んできた高校生だったりした。

「街」って優しい動物なんです(第1話)

(「街」と一緒ににいると)なんか自分の中にいる、みたいな(第2話)

"街"の様子はその保護官2人を捉えたドキュメントという形で映し出されていく。2人は別の街に駐在しているのだが、とても居心地が良さそうなのだ。それは確かにそうだろう。自分の記憶の中、つまり自分の見知った景色の中に身を置くことはとても安心できるし、懐かしみながら過ごすことが出来そうだ。ただし、「自分にとっていい記憶しか見せない」ということであれば。

"街"は自分が意識していない記憶を読み取り、それを建物や景色として見せてくる。奥底に隠した記憶でも、不意に可視化してくるというのが“街”の厄介な性質だ。第1話、第2話ともに、保護官2人が過去に抱えた痛みに直面するシーンがある。記憶を具現化した空間=“街”の中で、自分の記憶と向き合う。もどかしい思い出と折り合いをつけていくのが『CITY LIVES』だ。

「記憶がいいとか悪いとか分からないけど、好きなものは忘れられないよね。」と辻が語るシーンなど、不意に"記憶"の核心を突くようなセリフが飛び出るのでハッとする。非常に特殊な、大怪獣SFという形を取ってはいるが、「CITY LIVES」のテーマは”思い出"と"ノスタルジー"であるように思うのだ。懐かしみながらも少し胸が痛むような、あの感じについてのドラマだ。

ノスタルジーとかエモとか

愛聴しているポッドキャスト『奇奇怪怪明解辞典』。第141巻(後編)では"エモ"にまつわるあれこれへの言及があった。パーソナリティのTaiTan(Dos Monos)はNew Jeansの「Ditto」のMVを観ようとすると、その"エモさ"に「ひゃあ~」となってしまい観れないのだと言う。確かにこのMVは岩井俊二映画を彷彿とさせるルックが満載。"エモい"と形容されるに相応しい映像だ。

番組内で言うエモは懐かしいと思う感覚=ノスタルジーに近似している。そして放送は「なぜ我々はエモに耐えられないのか」という議題で進行していく。パターン化されたエモがうんざりだと言うツイートがミーム化して最近バズっていたが、そういったコンテンツや広告への不満ではなく「好きなエモを過剰摂取する危険さ/郷愁に浸ることの怖さ」であるのが面白い点だ。

私もまた懐かしみすぎることへの警戒心というのはずっとあるのだが、これはひとえに「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲」の衝撃が大きい。しんちゃんの父ひろし、母みさえが共にそれぞれの青春時代の世界に浸り洗脳されていく様は幼少期に観て以来かなりのトラウマ体験である。居心地の良い世界への不気味さが根付いている世代なのだ。

『奇奇怪怪明解事典』番組中の会話でもう1人のパーソナリティである玉置周啓(MONO NO AWARE/MIZ)が、ノスタルジーやエモさについて「浸れば浸るほど今得られるかもしれないはずの楽しい情報とか幸福から阻害されていく可能性が高まる気がする」と語っており、なるほどこれは言い得ていると思った。僕がどれだけ好きな映画でも1度しか観ないはそういう理由だからだ。

しかしそれは裏を返せば、今この瞬間の事象に囚われ続けている強迫的な姿勢なようにもふと思う。TaiTanもまた「懐かしむ以外の感情の出口がない」「何も進まねえな、という気持ちになる」とエモについて言及しており、その意見には納得しつつも、袋小路に入ってしまうような忌むべきことなのだろうかという相反する感情も湧く。過去とは無視して進むべきものなのか。

心は過去でできている

さてここで「CITY LIVES」に話を戻したい。別々の”街”で繰り広げられていた1,2話だが、第2話の終わりで思いがけない繋がりが生まれ、そして最終話である第3話では記憶と記憶が交差する物語が紡がれる。街にあった建物はいったいどんな記憶が形になったものだったのか。なぜ同じ姿かたちをした疑似住民がそれぞれの街にいたのか。真相は一つの夜の光景に収束していく。

その物語展開は実にエモーショナルだ。過去を懐かしんでいるから、ではない。過去が形となった空間の中で、今芽生えている感情に向き合おうとしているからこそ真っ直ぐにエモーショナルに思えた。そう清く正しく"エモい"という感情になったのだ。記憶と記憶が混ざり合い、心と心が通じ合う瞬間。大怪獣SFという外殻を突き破って、至上のエモさが胸を打ってくる。

哲学者ベルクソンの考えでは「心は過去でできている」とのことである。人文学者・平井靖史による『心と記憶力 ─知的創造のベルクソンモデル─』という論考において、『一般に「心」と呼ばれているものは、現在の環境との感覚運動的な相互作用の流れの背後にあって、これに立ち会い介入する、絶えず変転していくこの 「過去の総体」にほかならない。』と示されている。

やや難解な言い回しだが、つまるところこうだ。見たり聞いたりしたものに反応する人の情動は、経験を通してログを保存してきた記憶による裏打ちがあり、人の話を聞いたり風景を見る日常の場面などでも常に過去の記憶を通して感知しているのだという。今、自分の心が感極まったり、腹が立ったり、笑えたりしているのは過去の蓄積があるからこそ、なのだという。

『CITY LIVES』はそんな心の正体を、巨大生物"街"という形で表現した作品に思えた。同じ光景に微笑み、一つの景色の中に佇む。見ているもの、聴いているものが限りなく近づいていくことで、似た記憶がお互いの心の中に息づき、それを愛おしく思う。そのあまりにも個人的で一般化することのできないノスタルジーの美しさを『CITY LIVES』は想像以上の形で見せてくれた。

エモさもノスタルジーも、巷に溢れる汎用品にはうんざりもするし、過去に拘泥し続けることの行き止まり感は確かにある。しかし、どうしたってこの心は過去でできている。個人的なノスタルジーは自分の心と繋がっていて、その価値は自分にだけ意味を持つものだろう。ブームにはなりきれない、自分だけが持つ小さな懐かしさは、時に今の自分を救うこともあるのだ。

#コンテンツ会議 #ドラマ #TV #TVドラマ #テレビドラマ #ドラマ感想文 #ドラマレビュー #連続ドラマ #ドラマ鑑賞 #エッセイ #コラム #備忘録 #深夜ドラマ #CITYLIVES #SFドラマ #フェイクドキュメンタリー #モキュメンタリー #ポッドキャスト #奇奇怪怪明解事典 #エモさ #エモ #エモい #ノスタルジー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?