【全文公開】"今"と"過去"をつなぐ世界史のまとめ 総集編

2019年からだらだらと書いているものの総集編です。現時点(2023年10月)では紀元前後までカバーしています。ぼちぼち読まれているようではあるので、このまま最後まで書き進めていきたいと思います。

はじめに 我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか

1897-98年 / 油彩・キャンパス、Tompkins Collection-Arthur Gordon Tompkins Fund, 36.270、© 2009 Museum of Fine Arts, Boston

僕らは今、なぜこのような世界を生きているのだろう。ばらばらになったり、まとまったりしながらも、とりあえず仕方がない、というように動き続けているわれわれの社会は、どのようにして今ある形になったのだろう。一個の確固たる世界があるようでいて、そういうわけでもなく、区切られているようでいて、そういうわけでもない、あいまいなまま、はっきりとしないまま漂うこの世界は、一体どこに向かっているのだろうか。"今"と"過去"をつなぎながら、世界史を、ゆるく、なんとなく、まとめていきます。

世界とのつながりを考える世界史

このシリーズは、今の世界と過去の世界のつながりを考えるために編まれたものだ。

世界は、過去の世界とのつながりに満ちている。しかし、そのことに、なかなか気づきにくい。たとえ世界史を学んでも、過去のことは過去のことというように、今とは別世界のことになってしまうと思いきや、思わぬところで、過去の世界が、現在の世界のなにかを正当化するために、あちらこちらで参照される。解釈が、無限に繰り返される。なにかのために生み出されたものが、いつのまにか、べつのものとして使われるようになり、オリジナルの存在や文脈は忘れ去られる。そのような錯綜したつながりを再発見していこうというわけである。

ここでいう「つながり」を考えるとは、「歴史実践」(Doing History)という考え方に近いものだ。ここ数年、社会科教育界を中心に、すこしずつ普及しているこの言葉には、歴史を学ぶという営みを、一部の専門家や教室の外の世界にも押し広げる意味合いがある。『世界史との対話』で知られる小川幸司先生の近著には、次のようにある。

「歴史実践と世界史の関係をもう少し掘り下げてみると、歴史実践は二つの形の世界史をうみだすように思われます。

一つは、「世界と向き合う世界史」です。

……たとえて言えば、地域別・国別に構成された世界史年表のなかの事象や事象同士の関係をめぐる歴史叙述と言えましょう。

……それに対して、もう一つの世界史には、歴史年表の事象の関係を大きくつなぐ「世界のつながりを考える世界史」があります。……[筆者注:バリントン・ムーアの世界史を例に挙げて]このようなムーアの世界史は、複数の歴史事象のつながりや意義づけを考える世界史」だと言えるでしょう。

小川は「世界のつながりを考える世界史」には、歴史類型論タイプ、歴史構造論タイプ、そして歴史連関分析タイプがあるという。たとえば、特定のイデオロギーにもとづき歴史を叙述するのが類型論、世界経済などの構造のなかでの叙述が構造論、そして特定の事象を世界史のプロセスのなかに位置付けるのが連関分析だ。小川のいうように、教科書の叙述はすべてが歴史羅列タイプではなく、これらの組み合わせで構成されている。

私の世界史にたいする関心は、ストーリーとしての歴史や人物の魅力が1階部分にある。その一方で、2階部分には、それを包括する構造とは何かという問いが靄のようにかかっていて、1階と2階をどうやって昇り降りできるかということを、いつも考えている。

世界史をおしえている特殊な職業である身としては、考えているだけではなく、実践しなければならない。「おもしろいから」「たのしいから」「進路のため」だけでなく、「なぜ世界史を学ぶのか?」という問いに応えたいという使命感もある。世界とのつながりを、一人ひとりが考えられるような、そんな実感をもたせたいと思っている。特に、古代史や中世史を学ぶ意義とはなんだろうか? 実感をどうしたら湧かせることができるだろうか? ”過去”と”今”をつなぐ世界史を描く根底には、そうした実践的な意識がある。

では、どのような方針でつないでいくのか説明しておこう。

はじめに結論めいたことを言えば、良くも悪くも、世界史のイメージは、時代時代によって、更新されつづけるものである。世界史像は変わりつづけてきたし、これからも同じとは限らない。歴史修正主義を挙げるまでもなく、そのことが生む問題も多々ある。しかし、過去の事象は、時代時代で更新されることによって、かえって鍛え上げられていく。われわれとしては、更新された歴史観にもとづく史料と、事象そのものとの距離を、測ることが重要だ。つまり、それぞれの時代にあって、どのような目的から過去の世界はどのようにとらえられ、書き換えられてきたのか? 歴史学にある「受容史」という分野に着目することで、更新され続ける”今”と”過去”の関係をあぶり出していきたい。

二つ目は、むしろこちらのほうがとりわけ関心のある分野なのだが、環境史との連関をもたせることである。生物史や地球史との関わりを射程に入れた叙述をとりいれていきたい。

三つ目としては、従来「主流」ととらえられてこなかった「周縁」に着目するということだ。遊牧民であったり、狩猟採集民であったり、極北の先住民であったり、そういったマイノリティの視点から歴史のつながりを描いていくとどうなるか。これを意識してみたい。

では、まず手はじめに、現在の世界が、どのような変化の渦の中にあるのかを素描するところからはじめていこう。過去に書いたものをとりあえずそのままつなぎ合わせているために、文体や内容には連続性が欠けている。その点、ご容赦いただきたい。

【1】地球時代から宇宙時代へ

宇宙への人類の永続的な進出が、じわじわと現実味を増しつつあります。

初の有人宇宙飛行(注:ソ連のガガーリン)、有人月面着陸(注:アメリカのアポロ11号)を経て、国際的な協力もすすみ、1998年からは国際宇宙ステーション(ISS)が建設されました。

一方、2010年代に入ると中国が一気に躍進。中国は2003年に初の有人宇宙飛行(神舟5号)、2013年に無人での月面着陸(注:嫦娥3号)に成功し、2020年までに中国の宇宙ステーション(注:天宮2号)完成の計画もすすめています。

また、国レベルではなく、民間宇宙会社の挑戦もすすんでいます。

将来の人々が「世界史」の章立てをする際、

0. 地球外時代

1. 地球時代

2. 地球外時代

―という区分を採用しないとも限りませんね(これはちょっと言い過ぎ)。

* * *

【2】 物質空間時代から情報空間時代へ

生命の誕生以来、あらゆる生命は「物質的な空間」を活動範囲として発展してきました。

しかし電子式計算機の発明以降、人類は「物質的な空間」を前提としない「情報によって形作られた空間」を手にすることになりました。

従来の有限な空間に「情報空間」を重ね合わせることで、物質的な空間の制約を取り払う技術が生まれる可能性もあります(注:拡張現実 情報空間の拡大は、国家の存立そのものにも大きな影響を与えつつあります。人工衛星や原子力発電所、発送電施設などを動かしているのはコンピュータ・ネットワークですし、国内外のあらゆる情報がインターネット上に飛び交う状況に対し、国が規制を加える例もみられるようになってい

こうした懸念に対し、情報の信頼性を高める技術(注:ブロックチェーン)の導入の動きも本格化。従来は「相手が信用できないから」「情報が改ざんされるのではないか」と不安だった取引が円滑で安全に行われることができるようになれば、人と人とのつながりや物やお金のやりとりのあり方も大きく変わっていく可能性もあります。

* * *

【3】人間時代からポスト人間時代へ

日進月歩の知識の更新にともない、間をおかずに多くの知識が「死知識」(obsoledge)化していく中で、「データ」の超人的な蓄積とその活用に対するニーズが高まっています。

イスラエルの歴史学者(注:ユヴァル・ノア・ハラリ)が『ホモ・デウス』に警句を寄せるように、科学技術の発達の行き着く先には、人間の「知能」そのものの科学技術による代替が待っているという見方すらあります(注:シンギュラリティをめぐる議論)。

また、DNAに対する直接的な操作によって、目の色を替えたり、思い通りに人体を作り変えること(注:ゲノム編集)が技術的に可能になりつつある中で、果たしてそれが「許されること」なのかという議論が追いついていない状況です。

また、気候変動リスクの高まる中、地球環境の許容レベルを超えた人類の活動が人類自身に跳ね返り、人類の生存をおびやかす恐れもあると言

【4】領域国民国家から脱領域的動きへ

現在、地球上には197(日本+日本政府の認める国+北朝鮮)の独立国と、日本政府の認めていないいくつかの国や地域があり、地球上の陸地のうちいずれかの国家の領域となっていない地域は、南極を除きもはや存在しません。

このような「一つの領域内を、一つの政治権力が支配する」体制(注:主権国家体制)は、17世紀のヨーロッパ諸国で始まって以降、「一つの国は、まとまった国民によって構成されるべきだ」とする性格(注:国民国家)を帯びつつ、世界のあらゆる地域に拡大していった国のモデルです。

しかし、一定の領域内の住民を国民として管理する国のあり方は、人・物・金が、物質空間だけでなくサイバー空間上において地球規模でやり取りされるに至り、「うまく機能しない点」が目立つようになっています。

国は「統治の技術」を刷新することで領域内の住民をなんとかコントロールしようとしても、「国を越えるビジネス」の推進者の意見を同時に聞こうとすると、国民の意見を反映した政治のしくみ(注:民主主義)はなかなかうまく回ってはくれないので

19世紀以降の、植民地拡大と軌を一にして確立された西欧・アメリカ合衆国による世界経済の覇権は、20世紀末には旧・植民地諸国による「リベンジ」の局面(注:大収斂)を迎え、少子高齢化問題を抱える先進国や一部の新興国は労働力として国外からの移民受け入れがますます加速しています。

一部の「大国」の影響下に「多数の国」がひしめく従来の体制に対して、地球規模のビジネスを推進する方向と、それに対抗し国内外に新たな領域を設定し連帯を求める方向は、そのいずれもが従来の領域国民国家の枠を再定義しようとする動きといえます。

一方、従来の国家間に立ちはだかっていた「言語の壁」が、技術的に解消されることが有望視される中で、「今まで耳に入らなかったあらゆる情報」が良くも悪くも、より一層地球規模で飛び交う時代がやってくる可能性も大いにあります。

悲観的であれ楽観的であれ、ほかにも無数の観点から、これからの世界がどうなるか、自由に考えてみることができるはずです。

次回からは1979年から逆に時代をさかのぼっていく形で700万年前の人類誕生に向け、"今" と "過去" を切り結びながら人類の歩んできたストーリーを見ていくことにしましょう。

***

人間の世界 生物の世界 地球の世界

700万年前〜前12000年の世界

700万年前、狩猟採集時代の人間の住む世界は、生物の住む世界の中に半ば埋もれるようにして誕生した。

気候変動によって消えゆくアフリカのジャングルの隅っこで、人間のご先祖にあたる人類の一種は、生き抜くためにサバンナに出ることを選択した。荒凉としたサバンナの中にはハイエナの屍肉が転がる。それを巣に持ち帰り、メスたちのかき集めた植物性の食料とともに、みんなでご馳走を分け合った。出生率は低く、死亡率は高かった。しかし、そのようにして数百万年を生き抜いたこと自体が、彼らの適応能力の高さを示していると言える。

そうこうしているうち、約20万年前にわれわれ人間が生まれた。学名をホモ=サピエンスという。大脳新皮質が発達し、コミュ力に優れた人間は、「目には見えない」決まり事を生み出し、仲間うちで共有する能力に長けていた。30〜50人程度の小グループで生活していた人間集団は、やがて150人程度の中規模グループにまで拡大する。しかし前12000年までの地球は気候の変動が激しく、中規模グループが一定のエリアに定住することは至難のわざだった。そもそもそんなに大人数で生活をしていたら、感染症の流行リスクも高まる。移動をしていたほうが、むしろ好都合だったのだ。

***

作家の吉村萬壱さんは「人類史において、人が他の動物に食い殺されなくなった歴史は短い」とし、「禽獣(きんじゅう)との間で食うか食われるかの死闘」を繰り広げてきた数百万年もの狩猟採集時代の人々に、「コロナによって食うか食われるかの死闘」を繰り広げる現在のわれわれの姿を重ね合わせてみせた(「コロナを生きる「おびえた狩猟民」」吉村萬壱さん寄稿、朝日新聞DIGITAL、2020年4月22日)。狩猟採集時代の人々は、小規模な集団で手の届く範囲を動き回っていたがゆえに、コロナウイルスのような感染症の大流行とは無縁の生活を送ることができた。しかしわれわれは大規模な人数が1カ所で定住生活を送る一方で、高度に発達した交通機関によって動きまわることが可能となったがゆえに、コロナウイルスのような感染症によって大打撃を受けてしまう。

一見コロナによって大規模定住生活を送る人間が「食い殺されている」ようにも見えるのだが、吉村さんに従えば、「禽獣」は「ウイルス」のことだけを指すのではない。コロナ以前にわれわれの社会の中に潜んでいた人間どうしの関係それ自体も、ある意味「禽獣」なのではないか。歴史家のマクニールは『感染症の世界史』の中で、人間が人間に寄生する様を感染症が人間に寄生する様子(ミクロ寄生)になぞらえて「マクロ寄生」と呼んだ。狩猟採集生活を終えた人間集団は他の動物に食い殺されなくなった代わりに、人間が人間に食い殺される社会を産み落とすことになったのだ。

スティーヴン・ピンカーのように、狩猟採集民の社会のほうが暴力に満ちていたという見解もある。しかし直接的な暴力のみが暴力ではない。大規模定住生活を送る人間たちの行動をコントロールする無形の力。それは狩猟採集生活から農耕・牧畜に基盤を置く社会において増大する。一方で、数千人、数万人の、顔の見えない人間同士の間に生起する無形の力にあらがうように、われわれの生活に狩猟採集生活時代の断片がぱっと姿をのぞかせることもある。不公平を嫌い、利他的にふるまう行動のルーツは、狩猟採集生活というより、もっと古く、遺伝子レベルにまで遡ることができるかもしれない(柳澤嘉一郎『利他的な遺伝子—ヒトにモラルはあるか』筑摩書房、2011年)。

***

狩猟採集民の時代の地球の人口は、かつて500万人から1000万人程度であったと推定されている。人間の活動は地球という舞台にとって微々たるものだったのだ。もちろん生物の暮らす世界と人間の暮らす世界との間には、相互に交流し撹乱しあう関係性があり、両者ともに地球という舞台との間にも相互に影響を与え合っていた。

たとえばサンゴについて考えてみれば良い。海水中のカルシウムと二酸化炭素が結びついてできた炭酸カルシウムを取り込んだサンゴ虫は、サンゴ礁を形成。その死滅後に石灰岩が形成され、地球内部の運動によって陸上に押し上げられることもある。地球の世界と生物の世界が連続して存立している例である。いずれの動物も違いに影響を与え合いながら、地球という舞台に生存領域を形成しているのである。

前12000年頃に氷期が幕を閉じ、いくつかの地域で農耕や牧畜をベースにした生活が始まる。それ以降から現在に至る地質年代はながらく完新世(ホロシーン)と呼ばれてきた。しかし2000年に刊行された「地球圏・生物圏国際協同研究計画(IGBP)」のニュースレター上でオゾン層の破壊の研究でノーベル化学賞を受賞したパウル・クルッツェンと、藻類生態学者のユージーン・ストーマーが「The Anthropocene」という論考を発表。人間の活動が生物や地球に与える影響が顕著になった時期以降を、新たに「人新世」(じんしんせい、アントロポセン)地質年代として区分するべきだという彼らの意見に対し、2009年に国際地質科学連合が作業部会を立ち上げて検討し、区分の採用が現実味を帯びている。その始まりの年代として有力視されているのは18世紀半ばの、イギリスで産業革命が始まった時期だ。二酸化炭素やメタンの排出は農業が開始された時期に遡るという主張もあり、いまだ定説はない。

こういう意見もある。人間が地球を改変するほどの力を手にしたのならば、テクノロジーによってその改変を緩和させる方策を取ればいいのではないかというものだ。だがちょっと待ったほうがいい。なにも人間だけが「人間が地球を改変する力」を持つわけではないのだ。地球は単なる背景ではなかったし、これからも背景ではない。人間だけでなく、地球も、もともと自らを改変していく力を備えたアクターなのだ。そしてその力の行く末を、人間が見定めることなど、現在の科学的な水準によっては確率的な展望を述べることくらいしかできない。それなのにわれわれは長らく、人間の側にのみ、特権的にそのような威力が備わっているかのように錯覚してきた。

というか、そのように錯覚するに至ったのは、長いようで短い人間の歴史における、最近約数百年の期間にすぎないのである。そもそもわれわれはそのような「特別な時代(=近代以降)を生きている」という歴史感覚それ自体を疑ってみてもよいのかもしれないのだ。長い地球の歴史において、近代の痕跡とはいわば地殻の表面に形成されたコンクリートの塊にすぎないのかもしれない。とはいえそのようにして生物の世界から自らを隔離し、禽獣に食われずに済むようになった人間は、いつしか地球を無限で無機質な空間であるかのように錯覚するようになったわけである。狩猟採集民の持っていた半径数10キロの土地との結びつきは薄れ、地球圏から化石燃料やウランを掘削し、大気圏の組成や放射性物質の分布も組み替えるに至った人間。彼らがおのれの持つ力を正しく自覚するに至ったのは、まだたかだか数十年の話である。

だがその一方で先ほどのサンゴの例のように、人間以外の動物も、地球という舞台を改変しながら生を営んでいることに変わりはないことも事実だ。野生動物を介してコロナウイルスが人間と関係を持ったように、人間は地球だけでなく、無数の生物の世界と関係しながら生きている。HIV/AIDSの起源もベルギーの植民地時代に遡ることができるという。生物の世界から自らを隔離し、禽獣に食われずに済むようになった人間が、みずからの世界を拡大させることによって、かえって生物の世界との接触機会を増やしている現実がある。

歴史学者(中国史)の上田信によれば、かつて宋代以降の中国でトラによる被害が増えていったのは、人間の世界がトラの世界の側に踏み込んでいったからだという。

「敵対的関係は、しかし、相手を絶滅させることを必然とするわけではない。互いに相手の領域に踏み込まないための仕組みを造ることができるならば、「共存」はできる。つまり、野生動物と人間との折り合いの付け方が問題となる。ヘビやトラたちは、人間には窺い知ることのできない世界で生きている。…人間が認識している世界の外側に、人間の理屈が通用しない世界が存在している。その世界に人が踏み込まない工夫が必要だ。」(上田信『森と緑の中国史—エコロジカル-ヒストリーの試み』岩波書店、1999年、p.175)

なにも狩猟採集民が 「踏み込まない工夫」をしていたというわけではない。「野焼き」によって新芽を出し、そこに動物を誘い込む技術は、農耕・牧畜を導入する以前の狩猟採集民も行っていた。アマゾンやコンゴの原生林でさえ二次林が多い。真の原生林などこの地球上にはほとんど残されていないのだ。人間の踏み込みが過剰となっている対象は生物に限らない。石炭やウラン、それに淡水・海水・土壌などの非生物への踏み込みが加速すればするほど、それらが本来的には「人間が力を加える対象」ではなく、「人間に対して力を加える主体」であったことがますます明らかになるだろう。

さて、現在の地球人口は約77億人である。これから世界がどうなるのかという話ではなく、ちょっといったん後ろに反転して、現在地を確認してみたいと思う。そのポイントは、現在にいたるまで、人間の社会の中にあるさまざまな関係が、生物の世界と地球の世界との関わりの中でどのように変化していったのかというところにある。問題のルーツはどこにあるのか。どこにどのような落とし穴や盲点があったのか。なんでもかんでも「近代のせい」と考えて、それ以降の世界を「グローバル化(=ひとつになる時代)」と一括したり、それ以前の世界を一緒くたにするのではなく、これまでの経緯を丁寧に腑分けしてみることが肝心だ。まあそれでは次回は完新世に突入した世界を、ゆるく眺めていきたいと思う。

ドメスティケーションから大加速へ

前12000年〜前3500年の世界

農業の本質は「生物の世界」から「人間の世界」を分離し、人間によって生物をドメスティケーション(家畜化)することにある。ドメスティケーションの語源であるdomusはラテン語で「家」という意味である。要するにドメスティケーションとは、動植物や細菌・ウイルスの側から見れば、「生物の世界」の中に建設された「人間の家」の中で生きるということだ。歴史家のユヴァル・ノア・ハラリの述べるように、逆の立場から見ると、コムギに魅了された人間の側こそがコムギによってドメスティケートされたと言うべきかもしれない。

現在の「人間の世界」がウイルスをはじめとする「生物の世界」から区画されていないのと同様、「人間の世界」が「生物の世界」から明瞭に区画されるようになったわけではない。だから人間が招き入れなくても「生物の世界」からの侵犯は日常的に起こる。ネズミなどの齧歯類、コウジカビ、ダニ、ノミ、イヌ、メヒシバなど、さまざまな生物が「人間の家」を訪問した。人間にとっても彼らにとってもプラスになるような相利共生の関係、あるいは中立の関係を確立した生物は、現在でも当たり前のように「人間の家」に同居しているものだ。

もっとも異なる種同士の相利共生というように視野を広げれば、同様の営みは人間だけに限ったことではない。だが人間には道具の使用や仲間とのコミュニケーション、知識の世代間伝達といった武器があるため、ほとんどの生物に対して有利に立つことができた(ただし牙を持つ生物、有毒生物、大きすぎる生物、小さすぎる生物に対しては、現在に至るまで劣位である)。

また人間と生物との関係は固定的なものではなく、「地球の世界」(土、岩石、大気、水など)との相互作用によって、思いもよらない形で変容してきたし、これからもしていくだろう。生物と生物の関係の中にも、無数の想定外のつながりがある。束の目が細かければ細かいほど、その世界は安定する。ドメスティケートされる度合いや、家畜 / 野生の区別も種によってさまざまだ。

なお世界中の人々が、この時期に一斉に農業を始めたというわけでもない。必要があれば始めるし、必要がなければ狩りや採集が続けられた。導入しようと思っても、その場所に都合の良いパートナーが見つからなければうまくいかない。「そこにコムギの野生種が自生していた」というような偶然にも左右される話なのだ。

***

ドメスティケーションの例を見てみよう。第二次世界大戦中頃から「東南アジア」と呼ばれるようになったエリアに、東ティモールという国がある。植民地時代の過去を引きずる紛争を経て、2002年に独立したばかりの新しい島だ。熱帯雨林気候のこの島で、紀元12000年前後にキャンドルナッツのドメスティケーションが始まった。ナッツは油を多く含むため、松明(たいまつ)として使われたほか、石鹸や軟膏、漁具の防腐剤として使われた。また木材のほうは小さなカヌーや彫刻に、樹液はニスや樹脂に、ナッツの殻は装飾品(特にレイ)、魚のフック、おもちゃ、黒染めの製造に、樹皮は薬や繊維に使われたほか、調味料としての利用価値もあった。

東ティモールを含めた熱帯エリアでは、ほかにタロイモやバナナ、サゴヤシなどがドメスティケーションされた。バナナは農学者の中尾佐助(1916〜1993年)が「最古の農作物」とするほどの歴史を持つ。これらは長期間の貯蔵には向かない。したがって大量に生産してもダメになってしまう。収穫時期も一定しないから、貯蔵よりも分配に重きが置かれる。同様の作物を栽培するオセアニア地域では、代々世襲する強大な国王よりも、ビッグマンと呼ばれる首長が氏族ごとの支持を得て集団をまとめることが多い。「貯め込む支配者」よりも「ほどこす支配者」のほうが好まれるわけだ。そういうところでは、資源をやみくもに増やすのではなく、必要な分を継続的に取り出していくことに重きが置かれた。数種類の作物を、年に数回の収穫に合わせて汗水垂らして生産するという農業イメージとは程遠い。

キャンドルナッツで松明をつくるJosh Trindade撮影 CC BY-SA 4.0hide terms File:2015 Baha Liurai - candle nut sticks.JPG

サゴヤシを加工するI, Toksave CC BY-SA 3.0 File:Sago Palm being harvested for Sago production PNG.jpg

***

一方、エジプトやメソポタミアのような乾燥エリアにおいては、家畜や奴隷を利用した大がかりな農業が発達した。家畜とはドメスティケートされた大型哺乳類、奴隷とはドメスティケートされた人間のことである。農業によって栄えた文明というと、通常こちらのイメージが先に浮かぶのではないだろうか。

われわれは普通「古代エジプトやメソポタミアで農業が始まった」と習う。しかしそれ以前にも、東ティモールのキャンドルナッツのように、世界各地で動植物のドメスティケーションは試みられていた。古代エジプトやメソポタミアがそれと一味違うのは、そこでは家畜や奴隷によって土が耕され、必要に応じて河川や地下水から水を引き、大がかりな収穫が目指されたことにある。乾燥した気候で「人間の世界」を樹立するには、「地球の世界」を改変することが不可欠だ。これらの地域では、「人間の世界」が東ティモールのそれよりも「生物の世界」から明確に線引きされることになる。

平原に生える草は雑草とみなされ「駆除」の対象となり、そこに数種類の作物の種が撒かれていった。大量の収穫物に目をつけた権力者は徴税のための組織やイデオロギーを生み出し、軍事的に力を付けた。こうして血縁関係にある小規模な人々が寄り集まって形成したローカルな定住集団が、それを超える大規模な定住集団へと拡大していった。

集団のサイズが大規模化すればするほど、他者(人間や動植物、そして土地)に対する痛みは縮減していくものだ。ローカルな「まとまり」を基盤とし、無痛化された「まとまり」が、人々の身内関係に逆立し、それが「国家」という組織に発展していく。ただ初期の国家の支配様式のあり方は、現代世界に比べるとまだまだ素朴で脆弱だった。土地の呼び声、動植物の痛みを感じるセンスも、まだまだ根強く共有されていたし、国王も「地球の世界」「生物の世界」とのつながりと階梯の中で、みずからの権威を主張した。

大規模定住世界が国家化したときに問題となるのは、外部の「人間の世界」との関係だ。定住という囲い込みに逆らい草原を生活の糧とする牧畜民・遊牧民は、大規模定住社会を形成する農耕民にとって「駆除」の対象となったのである。彼ら牧畜民・遊牧民もまた、家畜をドメスティケートすることで「生物の世界」の中に「人間の世界」を農耕民とは別の形で打ち立てていた人々であった。限られた土地をどう利用するかをめぐり、両者の対立は必至となる。暴力的な接触も少なくなかった。

しかし定住社会にとって「外の世界」からもたらされる資源は貴重である。そこで財のやりとり(交易)が始まり、遠く離れた地点を人や物が移動するようになる。グローバル化のルーツはこのへんに遡ってもよいように感じる(19世紀以降のグローバル化を「大文字のグローバル化 the (Modern) Globalization」と呼ぶならば、それ以前にいくつもの「小文字のグローバル化a globalizaion」が折り重なるように存在していたと言ってよいだろう)。

***

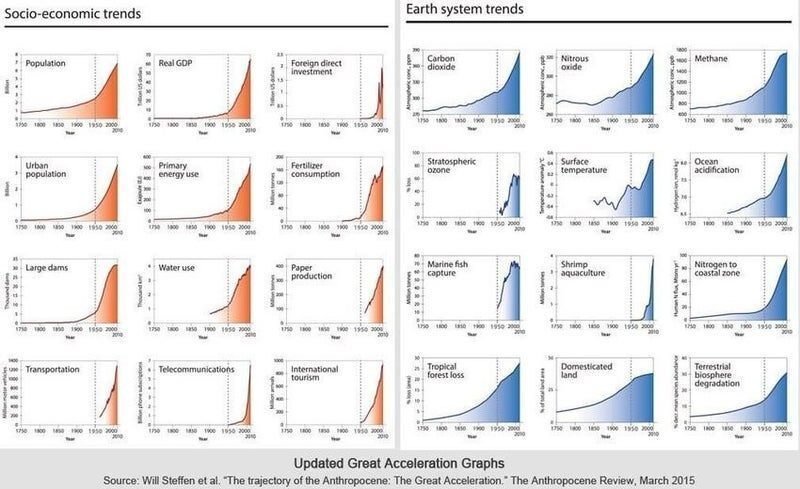

1950年頃から、「人間の世界」に、「生物の世界」「地球の世界」からあらゆる物が大量に採取されるようになった。アメリカの化学者ウィル・ステファンはこれを「大加速」(the Great Acceleration)と呼ぶ。あらゆる指標がここまでのレベルで急変しているのは、完新世以降の人間の歴史で例のないことであるという。(ウィル・ステファンによる。Steffen, Will; Broadgate, Wendy; Deutsch, Lisa; Gaffney, Owen; Ludwig, Cornelia (April 2015). "The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration". The Anthropocene Review. 2 (1): 81–98.)。

この時期(前12000年〜前3500年)に世界各地で始まった農業は、19世紀に化学肥料とトラクターが登場することで激変。20世紀に入ると巨大ダムのような近代的灌漑インフラによって、人手をかけずに「地球の世界」「生物の世界」の許容範囲を超えるだけの植物を採取することが可能となっていった。それとともに世界人口は急増し、食料供給の増加がそれに応えた。ローカルな結びつきが切断され、持続可能性は失われていった。

先ほどの東ティモールは、16世紀以降ポルトガル人の植民地支配下に入り、白檀(びゃくだん)という香木が栽培・輸出された。しかし無秩序な栽培によって島は裸山だらけとなり、土壌が流出した。それでもコーヒー、サトウキビ、ココナッツなどの輸出向け栽培は続けられ、キャンドルナッツも輸出向けに生産された。しかし紛争によって砂糖やコプラ(ココナツからとる油)の加工工場は破壊され、島にはコーヒー畑が残された。

植民地化は「人間の世界」が別の「人間の世界」をドメスティケートするだけでなく、その地の「人間の世界」が関係する「生物の世界」「地球の世界」の総体を痛めつける営みだった。こうした「しくじり」は、「人間の世界」が「生物の世界」「地球の世界」から遊離しすぎてしまったがために起きた。

たしかに「人間の世界」を打ち立てるという点で、「農業」にはその開始時点から「生物の世界」「地球の世界」からの遊離という側面があった。しかし近代以前においては、食糧供給が人口増加に追いつかないというブレーキ(マルサス的危機)が存在していたため、生態環境の限界を超える発展には歯止めがかけられていたのである。

だからこそ19世紀以前においては、農業生産をアップさせようと思ったら、人口の増加に対応してフロンティア(未開拓地)を拡大させるしかなかった。中国における東北地方・四川、南北アメリカ大陸、ウクライナや東ヨーロッパ、あるいは世界各地の島々。余剰人口はこうしたフロンティアの開拓に押し出され、食料・商品としての農産物生産にあたった。その中で、サトウキビ栽培のため丸裸となったカリブ海・大西洋の島々や、シイタケ栽培のためにはげ山となった四川の山々など、各地の「生物の世界」「地球の世界」は限界にぶち当たることとなる。

しかしその限界を取っぱらったのは、18世紀末以降発達した、化石燃料のエネルギーとしての活用だった。蒸気機関(18世紀後半)は内燃機関(18世紀後半)に発達し、トラクターが生まれた。産業の発展が科学技術研究と結合し、化学肥料や電動水汲みポンプが開発され、土地の容量をはるかに超える食料の大量生産が可能となった。

その延長線上に、1950年頃以降の「大加速」(人間の世界が遊離しているかのような夢を見せた時代)がある。

加速にブレーキをかけるには生産そのものを減らすか、現状の生産物の不平等な分配を是正するしかない。反対に加速をさらに加速させる方向性としては、土(地球の世界)と植物・動物(生物の世界)を切り離すテクノロジーを志向する研究開発が進んでいる(いわば「土なき人間の営み」である)。このように考えてみると、今回の時期(前12000年〜前3500年)の農業の開始が、「人間の世界」のみならず、この惑星全体のさまざまなアクターをいかに変化の渦に巻き込んでいったか、そしてわれわれ「人間の世界」そのものをいかに変化させていくことになるか、お分かりいただけると思う。

古代文明と生態系

前3500年〜前2000年の世界

先史時代を終えると、どの教科書でも最初の授業はオリエント世界(北アフリカから西アジアにかけての古代都市文明)から始まる。これは有り体にいえば、19世紀ヨーロッパで組み上げられた近代歴史学が、みずからの「進歩の歴史」の裏返しとして「没落するアジア・アフリカ」を描き出そうとするストーリーの残滓だ。「栄光のヨーロッパ」を描き出すには、オリエント世界はできるかぎり「邪智暴虐のオリエント」であったほうが都合がよい。「アジア的専制」という用語でもって、停滞した古代奴隷社会がオリエントの専売特許となっていったのだ。

とにもかくにも前3000年頃、西アジアのメソポタミア地方に、シュメール人という人々がウル、ウルク、ラガシュなどの都市国家を建設したのは間違いない。守護神が神殿でまつられ、王は神官として君臨した。貢納の取立てを記録するために、楔形文字(くさびがたもじ)が粘土板に刻まれた。ジッグラトという階段状の神殿がたてられ、のちの時代の塔建築の起源となる。また太陽暦と太陰暦をあわせ、19年に7度の閏月(うるうづき)をもうけた精密な暦(太陰太陽暦)も開発されている。六十進法や1週間を7日とする暦法も、シュメール人の文化がルーツである。

これらの学知は時を超えてイスラム文明が吸収し、12世紀に至ってヨーロッパ文明がそのおこぼれに預かることになる(12世紀ルネサンス)。まあ、そもそもヨーロッパとして想像される地理的範囲自体も、各時代・各主体の世界観ひとつで伸縮する代物なのだけれども。

***

シュメール人の王朝と交易をおこなっていたのがインダス文明だ。インダス川の流域から南は現在のグジャラート南東にあるカンバート湾にいたる広い範囲で、麦を栽培することで栄えたインダス文明の都市には、大沐浴場などの公共施設が建てられた。都市内部には人々がいくつかの社会的階層に分かれていた痕跡が残され、青銅器が見つかっているが、日常的には石器が用いられた。インドは綿織物の産地で知られるが、その製作と使用はこのころから始まっていたのである。メイドインインディアの綿織物は、アラビア海を超えて、ペルシア湾岸やメソポタミアにも輸出された。取引について記されたインダス文字を刻んだ印章が、広範囲で発見されている。

なおメソポタミアとインダス文明の間には、エラム文明と呼ばれる文明が栄えていたようだ。ペルシア湾の真珠やイラン高原の宝石などが取引され、ときにメソポタミアの王朝を圧倒する大勢力にも発展していった。近年、考古学者の後藤健氏の紹介で “知られざる文明”として注目されている。

***

さて、この時期のユーラシア大陸の文明に共通するのは、いずれも農耕・牧畜をベースにした都市文明であったこと。北緯30度付近に位置すること(妹尾達彦『グローバル・ヒストリー』中央大学出版部、2018年)。大河がながれていること。大規模な建造物が見られること。文字が使用されたこと。青銅器などの金属器がつくられたこと。そして、大型の家畜が効果的に用いられていたこと、である。

一方、南北アメリカ大陸はどうなっているかといえば、農耕・牧畜をベースにした大規模な都市文明は、同時期にはまだ現れていない。神殿とおぼしき建造物はアンデス地方で建造されていたものの、ユーラシア大陸の文明とは特徴を異にするものだった(農業の導入以前に、すでに神殿が建造されていたのである)。

中央アンデス地方では、今から1万1000年くらい前に人間が移住して以来、鹿が狩りの対象となっていた。しかし群れをなさない鹿よりも、群れで行動しなおかつ移動範囲の狭いラクダ科のほうが狩りやすい。前6000年頃には狩りの対象がラクダ科のグアナコへと移っていった。

リャマとアルパカの原種であるグアナコ

高地に生息するラクダ科の動物は、のちにリャマやアルパカとして飼い慣らされることになるのだが、これらを家畜化するためには高地でも育つジャガイモやキヌアを栽培することが必須の条件となる。それができるようになったのはようやく前2500年頃のことである(#参照 関雄二「アンデス文明概説」増田義郎・島田泉・ワルテル・アルバ監修『古代アンデス シパン王墓の奇跡 黄金王国モチェ発掘展』TBS、2000年、p.175)。

リャマはおもに荷物を運ばせるため、アルパカはおもに毛をとるために利用されたが、ユーラシア大陸の牛馬に比べると、背中の積載量はずいぶん劣る。生物学者のジャレド・ダイアモンドは、ユーラシア大陸の文明の優位性の原因を、こうしたもともと分布した家畜の種類のほか、南北アメリカ大陸の南北に伸びる地形的特色に求めた(『銃・病原菌・鉄』)。南北に長いアメリカ大陸よりも、ユーラシア大陸のほうが東西方向への移動が容易であるため、緯度の違いが生み出す気候の変化が少なく、長距離間の交易が活性化したのではないかと見たのだ。

ダイアモンドの「環境決定論」は、彼の著作によって広く普及した。しかし人間の活動が環境によって大きく影響される点を強調するあまり、事象の単純化はいなめない。歴史学者の上田信氏の言うように、初期設定に規定されて世界史を叙述するのではなく、世界史の場を「エネルギーと物質の流れが統御し維持するシステム」と見ることが必要だろう(上田信『東ユーラシアの生態環境史』山川出版社、2006年)。

***

ところで前2500頃、中国は黄河の中・下流域において、大きな集落が出現するようになった。そこでは厚手の灰色土器が製作され、精巧な形のものも製作されるようになっていった。これを黄河文明のうち龍山文化という。畑作のほか狩猟も営まれていたようだ。

一方、長江中・下流域においても、すでに前6000〜前5000年のイネの痕跡が見つかっている。稲作をベースとするこの文明は長江文明と呼ばれる。環境考古学者の安田喜憲氏によれば、約4000年前の気候変動により、突然の寒冷化が黄河文明を襲った。彼らは環境難民として長江に逃れ、長江文明の担い手は上流の貴州や雲南へと逃れていった。それが現在の苗(ミャオ)族のルーツなのだという。

また安田氏はさらに海に乗って日本に漕ぎ出した人々が日本文明のルーツになったのだと主張する。オリエントのパレスチナ・シリアからメソポタミアにかけての「肥沃な三日月地帯」になぞらえ、雲南を中心とする「東亜半月弧」(とうあはんげつこ。下図)を想定した哲学者の上山春平らの「照葉樹林文化論」の系譜に連なる議論である。

(出典:田畑久夫「照葉樹林文化論の背景とその展開(2)」『兵庫地理』37、1992年3月、p.28-42)

文字史料ではなく古気候データに基づくスケールの大きな説ではあるが、雲南を中心に照葉樹林文化(モチモチした食感の食物、なれ鮨、納豆などの発酵食品などの食文化)を共有する東ユーラシア型の文明を描こうとした点は、オリエント中心の文明発祥論に一石を投じるもので面白い。

ただ、遷移の最終段階とみられていた照葉樹林も、その内部の植物は刻々と入れ替わっていることが明らかとなっている。人間の影響により生態系は変化するし、変化した生態系が人間に思わぬ影響を与えることもしばしばだ。「人間の世界」と「生物の世界」の関わりを注意深く眺めてみると、人間の「背景」であるかに見えた自然が、生物と非生物の間で変転する立派なアクターであったことに気付くことだろう。

なお、冒頭のシュメール文明は、灌漑による塩害、あるいは上流の森林破壊にともなう洪水の多発によって衰退してしまった。森林伐採により河川流域の土壌浸食が進み、流されたシルト(沈泥)が下流に堆積。浅瀬はマラリア原虫を媒介する蚊の巣窟となった(ジェームズ・C・スコット『反穀物の文明史』みすず書房、2019年)。その後、シュメール文明の地は、前2350年ごろにはアッカド人によって征服される。しかしアッカド人の王国もすぐに衰え、シュメール人がウル第3王朝を樹立し再興。しかしシリアからアムル人が侵入して、シュメール人とアッカド人の支配した土地を合わせて支配した。これが「目には目を、歯には歯を」のハンムラビ法典で有名なバビロン第1王朝である。

「北緯30度線」から遠く離れて

前3500年〜前2000年の世界

まず北緯30度をたどって、前3500年〜前2000年の地球を空から観察していこう。名付けて “北緯30度線ツアー” だ。

旅の起点は北アメリカ大陸。ミシシッピ川沿いには、狩猟採集生活を送る人たちの姿が見える。

そのまま大西洋を超え、

アフリカ大陸に入ろう。

当時、急速に乾燥化が進んでいたサハラ砂漠の東端に、ナイル川という大河が大量の水を北の地中海に注いでいる。エジプトではウシを使って大規模な農耕が行われ、その富を吸い上げたファラオが、神の権威の下に巨大なピラミッドを作らせている。現代に比べれば人口密度ははるかに低いものの、この時期のナイル川沿いの定住農耕人口の多さには、やはり目を見張るものがある。

前27〜前22世紀にかけて栄えた王朝は古王国と総称され、主都はメンフィスに置かれた。しかし前21世紀には別の系統の王朝が生まれ、こちらは中王国(前21〜前18世紀)と呼ばれる。主都はテーベに置かれた。

ナイル川や紅海に浮かぶ、頼りなさげな商船の航跡を片目に、エジプトをあとにする。

***

ペルシア湾に注ぐユーフラテス川とティグリス川下流域には、シュメール人の都市国家が生まれている。やはり富を吸い上げた支配者が、神の権威の下に巨大なジッグラトという神殿を築かせた。

このエリアには、前3500年頃からウル、ウルク、ラガシュなどシュメール人の都市国家が形成され、前24世紀〜前22世紀にかけてアッカド王国、前22〜前21世紀にかけてウル第3王朝が支配した。こうしたことが分かるのは、トークンから発達した楔形文字という文字が記録が残っているからだ。

彼らの編み出した60進法は、1ダースとか、1日24時間といった数え方の中に、いまだに影響を与え続けている。

具体的には、シュメールの経済は神殿と宮殿の複合体であり、そこには聖職者、役人、職人、商人、農民や牧畜民など数千人のスタッフがいた。神殿の働き手には大麦が給付され、その価値は銀と紐づけられていたものの(1月分の大麦1ブッシェル=1シェケルの重量の銀)、さまざまな支払いはツケ(信用)でまかなわれ、収穫期になると大麦やその他の物品でおこなっていたようだ。神殿の管理官は、メソポタミアでは産出されない石・木、金属、銀を輸入するため、官民により編成される地元商人のキャラヴァン(隊商)に前もって貸し付け、海外遠征をさせ、交易・略奪によって獲得したモノから分け前を徴収した。また農民に対しても同様の貸付をおこなっていた。

***

ザグロス山脈を東に超え、イラン高原を東に進もう。

するとヒマラヤ山脈から流れてきたインダス川に行き当たる。

インダス川流域ではモエンジョ=ダーロやハラッパーなどの都市が建設され、交易が行われていた。当時はサラスヴァティー川も大タール砂漠を貫き併流していたようだから、インダス文明もさながら南アジアのメソポタミア(川の間の土地)であると言えよう。

インダス川流域のモヘンジョ=ダーロには入念な都市計画に基づく街路が見られ、沐浴場とみられる大浴場らしき施設も見られた。身分の差があったことはわかるが、王宮は見られない。見つかった印章にはインダス文字が刻まれていた。

***

ヒマラヤ山脈を超えると、長江の源流にたどり着く。三江併流と呼ばれる雄大なエリアだ。

四川盆地や長江下流域には稲作を基盤とする大きな集落が見える。下流の河姆渡遺跡が代表例だ。

前3000年ごろからは同じく長江下流に良渚文化が、河姆渡文化や現在の上海を含むより広い範囲で栄えている。

北緯30度付近から北に視点をずらすと、黄河中・上流域でもすでに前5000年ころから仰韶文化と呼ばれる農耕文明がおこっていた。主要な作物はアワやヒエだ。黄河流域の文明は長江文明とは別の系統だ。農耕エリアと遊牧エリアの境界域に位置することから、中央ユーラシアを通して西方の影響も受けていた。

小規模な環濠をもつ集落が特徴で、ブタ・ニワトリ・イヌなどを家畜化。中流域の渭水盆地は「関中」と呼ばれ、内陸の乾燥エリアや北方の遊牧エリアとの窓口として重要だった。黄河の湾曲部では遊牧も灌漑農業もできるため、さまざまな人々がその支配をめぐり凌ぎを削った。

前3000年ころからは、中下流域から淮河・山東半島にかけてのエリアで龍山文化(〜前1500年)が栄えている。黄河中下流域の一帯は「中原」と呼ばれ、漢人による中国文明の発祥の地となっていく。ヒツジやウシなどおびただしい数の家畜を用いており、城壁に囲まれた大規模な集落が形成されるようになっている。

大規模な定住社会が北緯30度付近に見られた西アジアや南アジアとは違い、東アジアにおいて北緯35度付近にも農耕を基盤とする大規模な定住社会が見られたのは、巨大河川が2つ並行して流れていたことや、農耕エリアが北緯40度付近にかけて広がっていたからであろう。黄河・長江流域における両文明の交流と抗争の中から、やがて中国文明が姿を現すことになるのである。

***

以上で北緯30度ツアーはおしまいだ。

けれども上に紹介したエリア以外では、いまだ狩猟最終生活を営む人々が支配的だった。本当はそこまでを勘定に入れなければなるまい。

北緯30度ラインにおいて “立派” な国が誕生していた時期に、いまだに狩猟採集生活や「原始」的な農耕を営んでいたのだから、さぞかし野蛮なエリアであったと思うかもしれない。

しかし農耕社会には、狩猟採集社会には存在しなかった格差が出現している。穀物栽培にあたる人々は、支配者によって囲い込まれ、収奪の対象となった。その暴力性を考えれば、国家から逃れ、狩猟最終や「原始」的な農耕を営んでいたほうが、よっぽどお気楽である。

狩猟採集社会ではメンバー間の関係も平等であり、負債を一方的に押し付け続けるなんてことも起こらない。というか、そんなことはできやしない。容易にコントロールできない自然の中で、確実なことなど何ひとつありはしないのだから。

そもそも狩猟採集を基盤とする社会では権力が特定の誰か(たいていは女性、子供を支配する男性)に集中しにくい仕組みが備わっているもの。リーダーシップを発揮する人物がいたとしても、誰か一人が突出して富を独占することはない。というか、独占を可能にする資源なんてないのである。

ところが、家畜・奴隷と大河川の水資源を利用した灌漑農耕によって、より多くの食べ物を蓄えることができるようになると、そのアクセス権をめぐり所得や富の格差が生まれ、権力に格差が生じていった。社会を形成するメンバーが増えれば、見知らぬ人との間に “血の通わない” 人間関係が生まれる。血の通わない ”人間関係“ においては、相手に対して何かを負っているという感覚が強調される。それがさらなる格差を生み出すこととなるのだ。

デヴィッド・グレーバーの指摘するように、狩猟採集社会における交易が、しばしば祝祭的で「継続的な関係ももつことがないようなよそ者どうしの交流」の形をとるのは、誰かに対する負債が継続的に発生しないような原理を組み込んでおくためでもある。

集団内部で物々交換をする場合でも、誰が誰に対してより多くの負債を負っているといった力関係が生じぬよう、贈与が繰り返されることが多い。現代の贈り物やクラウド・ファンディングに至るまで、こうした工夫は、“血の通った” 人間関係を守り、国家や市場における冷徹な債務関係に抗う役目を果たしている。

***

しかし紀元前2000年の時点で、すでに債務をめぐる問題が噴出していたことは、次の時期に国家により制定されたハンムラビ法典(紀元前18世紀)において、債務の帳消しと、紛争の穏当な解決方法が提示されていることからもわかるだろう。

特定の領域の人々・家畜を暴力的に囲い込んで政治権力を握った君主は、その暴力を覆い隠す役割を果たす聖なる権威を背景にして、「人間の世界」における債務を帳消しにすることで人々の同意を取り付けた。

けれども同時に支配者は、先述の通り被支配者に対し新たに何らかの債務を課し直し、集めた富を再分配することによって人々にその統治を納得させようとしていくことになる。負い目による人間のコントロールと、それをたくみに交わし、避けようとする心性。こうした「人間の社会」の基本パターンは、前3500〜前2000年期の定住社会に胎動し、“今”のわれわれの世界へと繋がっている。

気候変動リスクと現代の「帝国」

前2000年〜前1200年の世界と”今”

トウモロコシとカボチャの文明

文化人類学者の大貫良夫さんによると、南北アメリカ大陸では、前5000年ころには狩猟採集だけでなく、植物を栽培する活動が導入されるようになった。前2000年頃には、中央アメリカや南アメリカ海岸で、海の幸と農耕に依存する生活を営む人々も出現する。

一方、前2000年紀の前半から中頃には、中央アメリカ(メキシコからグアテマラにかけての地域)でも、土器や石臼をもった定住農耕村落が形成される。土器が発明されたことにより、15世紀末のコロンブス交換以前には南北アメリカにしか存在しなかったトウモロコシやカボチャと豆がおいしく食べられるようになり、成人の寿命も伸びた。

人口が増えて農耕エリアが広がると、狩りの対象となる動物は人間の世界から遠ざかり、それとともに豆が重要なタンパク源となっていった。水を井戸から汲み上げて農地に撒いたり(オアハカ盆地)、焼畑農耕(グアテマラ高地やユカタン半島)によって生産量が上がるとともに、メキシコ湾岸の低地部においては、いちはやく大型の公共祭祀の建造物がつくられた。

「四大文明」だけが文明じゃない

ペルーの海岸部や山間部のアンデス地方でも、すでに前2500年頃には農耕を導入した定住集落が見られるようになっていた。前2000年から前1500年にかけて神殿が建造され、しかも何度も作り替えられていた。コトシュの神殿で見つかった、交差した腕のレリーフをもつ神殿が特に有名だ。

建築方法、床の形、炉と床下の暗渠など、基本的にはまったく同じつくりになっていて、先にあった神殿を破壊したり埋め尽くして、その上に新しく土台を作って、新しい神殿が作られた。日本における式年遷宮の儀式のように、「神殿は更新されなければならない」という思想があったのだろう。興味深いのは、これら文明には土器や定住農耕が導入される以前から、神殿とみられる建造物が存在したという点だ。

土器や定住農耕の導入後に神殿が建造されたエジプト文明やメソポタミア文明とは異なる発展コースが存在したということは、「人間の世界」の複雑化が、必ずしも「四大文明」と同じようなパターンをたどるわけではないということをわたしたちに教え、人間の可能性に対する想像力を広げてくれる。

人間の社会はどの場所でも同じように複雑化するわけではなく、周囲の環境の違いと、社会内部の力関係が相互に影響しあって形成されていくと考えた方が良さそうだ。

(注)アメリカの人類学者カーネイロは、アンデスの砂漠の中の河川オアシスや海洋の中の島などで、人口の増加をまかなえる狩猟・採集・漁業や農業が営まれる場合、社会組織が複雑になりがちだと考えた、反対に、熱帯雨林や温帯の平野部と異なり、人間の居住可能な土地を、どんどん外側に拡大させることが容易な場合には、社会組織の複雑化が遅くなると見た。社会組織が複雑化する原因を説明する理論としては、社会内外の競争や闘争によって生まれるとするものや、組織を統合する主体が成員によって望まれると説明するものがあるが、環境による制約に注目した特定の地域をひとまとめに見ようとしたカーネイロの議論(周囲環境理論)は斬新だった。しかし考古学者の関雄二によると、カーネイロ以後はアンデス考古学に限らず「人間の社会」内部で権力がどのように生成されていくかに注目するアプローチが主流となっている。

***

気候と文明

古気候学者の安田喜憲さんによれば、気候と人間の活動の間には深い結び付きがある。

エジプト文明やメソポタミア文明の出現するまでの約2500年間は、ヒプシサーマル期や気候最適期(あるいはアトランティック期)と呼ばれる温暖期が続いていた。

太陽活動が盛んで、温暖・湿潤な気候であったこの時期には、わざわざ狭い空間に大勢が寄せ集まる必要はなかったのである。そういうわけで、人口密度はずっと低く、小規模な農耕・牧畜や狩猟・採集を組み合わせた生活が、それぞれの場所に応じて営まれていた。

しかし前4000年ほどから地球が乾燥・寒冷なサブボレアル期に突入すると、ひとつの場所に大勢の人たちが鮨詰め状態で生活する都市が生まれた。前3500〜前2000年の間に、エジプト文明やメソポタミア文明が生まれたのは、この乾燥化・寒冷化に対処する必要があったからというわけだ。

しかしその後、前2000年前後に、再び地球は寒冷化に向かう。これを4200BPイベントによって、前22世紀末にはエジプトの古王国が滅び、第一中間期に突入した。

メソポタミアにおいても、24世紀にシリアにかけての広範囲を支配していたアッカド帝国が22世紀に滅亡。灌漑農耕のやりすぎによって塩害がもたらされただけでなく、この時期の気候の乾燥化も影響していると見られる。

インダス文明の崩壊にも気圧配置の変化によって季節風のパターンが変化したことが原因として挙げられ、中国の長江・黄河の文明についても異常気象の動向が認められる。

***

「完新世」は例外的な時代だった

このように、はるか昔の気候の復元をこころみる学問のことを古気候学と言う。

年輪、ブドウの収穫日の記録、氷河、花粉などを調べることで、過去の気候を復元するものだ。非常に長い目で見ると、約4万年周期の自転軸の傾き、約10万年周期の離心率、約2万6000年周期の歳差の重なりあいによって、およそ9万年の氷期と約1万年の間氷期による10万年周期が交互に繰り返されているという「ミランコビッチ・サイクル」説が有力だ。とても複雑なメカニズムであるため、まだまだ全容は解明されていない。

前12000年までの地球は、長い間氷期という寒冷で不安定な気候にあった。氷期が繰り返され、その間に少し温暖な時期が挟まる。それが数回に渡って繰り返された。

そのうち最後の氷期(最終氷期)はもっとも変動の激しい時期にあたり、1500年~3000年スケールで急激な気候変動が起こった。数十年の間に10度の温暖化→穏やかな寒冷化→急激な温暖化のサイクルを繰り返す気候変動は、この6万年弱の間に25回も起きている。このサイクルは氷床コアの研究で判明したもので、ダンスガード・オシュガーサイクルと呼ばれている。

こうした不安定な気候に適応するために、初期の人類は環境の激変に合わせて狩猟・採集が生活を営んでいた。動物にとっても過去数百万年の大幅な気候の変動(厳しい氷期と穏やかな間氷期)の繰り返しはなかなか大変だが、ケナガマンモスにしろ、巨大なナマケモノ、大型有袋類やアルマジロにしろ、絶滅することなく上手に生き延びていった。

しかし最後の氷期が終わると一時的に地球は温暖化に向かう。

ここからの時代は地質年代的には「完新世」(かんしんせい)と呼ばれることになる。

開始直後にヤンガードリアス期という寒冷な時期を迎えたものの、その後の気候の推移は、長い目で見れば穏やかで安定的なものであったと言えるだろう。

われわれ人間にとっておなじみの「すなわち、規則正しい規則のリズム、人類史の確かな背景、恒常的な存在として当てにできるもの、という意味で」(スラヴォイ・ジジェク)の気候は、こうして出来上がっていったのだ。

現代。それは、「地球の世界」がもはや人間にとっての舞台装置のようなものではなく、人間の活動によって刻一刻と姿を変えていくものだということが、ますます明らかになりつつある時代だ。化石燃料の燃焼や化学物質の大規模な排出など、人間の活動のスケールが大きくなり過ぎたがために、自然と人間との間にあると思われていた境界線が溶解している。

もちろん、これまでにも「人間の世界」「生物の世界」「地球の世界」は互いに溶け合い影響し合ってきたことも事実だ。

蒸気機関の使用が始まった1760年頃や、核兵器や大量生産・大量排出の加速する1950年代を、重要な画期とする説もあるが、たとえば気候学者のウィリアム・ラディマンは、人類が農耕を開始したことが、メタンと二酸化炭素の大気中濃度を押し上げ、氷期を遅らせた可能性についても指摘している。南極の氷床コアのデータによると,周期的変化では低下傾向にあったはずのCO2濃度が8000年前から急速に上昇し始め、同じく5000年前には、もうひとつの温暖化ガスであるメタンも同様に増大している。この2つの年代は人類が森林伐採および灌漑を始めた時期に重なり大規模な農耕と温暖化ガスの増加を結びつける証拠だというのだ。

***

気候学の発達は冷戦の産物

しかし、どうしてこんなにも、世界中の科学者によって気候に関するデータが蓄積されるに至ったのだろうか。

その答えは冷戦にある。

「核の冬」によって地球の平均気温がどう変化するか。核戦争が地球にもたらす影響に対する関心が高まり、アメリカとソ連の科学者による研究が進展したのだ。二酸化炭素濃度がギザギザのアップダウンを繰り返しながら上昇していく、有名な「キーリング曲線」も、1950年代に始まったハワイのマウナロア観測所の二酸化炭素観測によって明かになった。

CC 表示-継承 4.0 File:Mauna Loa CO2 monthly mean concentration.svg

観測の発達によりわかってきたことは、気候システムがきわめて高度な複雑性を持っているということだ。地球の気候はずっと同じだったわけではなく、絶えず変化し続けてきた。「あたりまえ」「正常」と思えることも、数十億年のスケールで見れば、そうではない。

気候変動に対するさまざまな反応

1988年には国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)が共同で世界のトップレベルの気象学者からなる組織「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」を立ち上げ、気候変動のモニタリングに乗り出しました。気候変動はこうして国際政治の主要な論点となり、1996年には京都議定書がとりきめられていった。これらは国際的な対策をとれば、気候変動を食い止めることができるとの前提に立つものだが、肝心のリスク評価はひとつに定まっているとは言えない。

気候工学を駆使し、大気圏のエアロゾル注入や二酸化炭素の地下への固定技術などによって危機を乗り切ろうとするジオ・エンジニアリングによる解決案も出されているが、そもそも複雑な気候システムが制御可能であるかどうかもわからない側面も大きい。気候学者の多田隆治はこうした科学的な楽観論に対し「現在の速度でCO2を放出して、一定量に達したところで放出を止めた場合に、その後500年に予想される影響」の試算によると、CO2濃度が減少し始めた後も、海洋水温は上昇を続け、平均気温も下がらないとの予測がある」という(多田隆治『気候変動を理学するー古気候学が教える地球環境観』みすず書房、2013年、284頁)。

***

新型コロナが変えた「地球の世界」

気候科学者の江守正多さんによると、新型コロナウイルスの都市封鎖や経済活動の減少によって、二酸化炭素排出量はピーク時で昨年に比べて17%削減したというふうに見積もられている(4月7日 The Global Carbon Project推計)さらに1年間でみると7%から8%ぐらいの削減になるのではないかと言われている(IEA=国際エネルギー機関推計)。これはリーマンショック(2009年)のピークが2%の削減にすら届かなかったことを考えると、とんでもなく大きな現象幅だ。

ところが、「2016年に定められたパリ協定の目標を目指せるペース」というのは、まさにその程度の排出減を来年以降も続けなければ達成できないものだ。化石燃料に依存した資本主義的な経済構造は、長い人間の歴史の中でも特異な時期にあたるという認識を持ち、そのものを見直さない限りは、抜本的な解決策には至らないだろう。

もちろん、これまで積み上げてきたまた現在進行形のこの気候変動問題に、むろん資本主義の問題を解決したとしても、いったん排出された二酸化炭素分子はこの後数10万年にわたって残留しつづけるわけであるのだから、「資本主義のせいだ」とか「誰のせいでこうなったのか」という犯人探しよりも、もっと大きな視点が必要だという意見もある(チャクラバルティ)。

もちろん “長い目” で見れば、そうであることも肯ける。

だがここでは、「人間がいなくなってしまった後の世界」のことについて達観するのではなく、あくまで「人間ありきの地球の世界」という視点でとらえておきたい。

***

「人間の世界」のギャップに注目する

そもそも、二酸化炭素の排出は、全人類が等しく加担する問題ではない。

「みんなでなんとかしていこう」という性質の問題ではないということだ。

つまり、たくさん排出してきた/している国や人々と、そうでない国や人々がいるわけで、むしろそうした「人間の世界」内部のギャップを生み出し続けている構図を出発点にして考える必要がある。

それと同時に、そのギャップが永遠不変のものではないという可能性も踏まえておかなければならない。

2020年時点で排出量の少ない国・地域が、2050年にも少ないままかと言えば、エネルギー技術の変化のない場合、そうとは言えない可能性のほうがはるかに高いだろう。

では、具体的に世界には、どんなギャップが存在しているのか考えてみよう。

20世紀後半において、そのギャップは、世界を先進国/途上国という「2層」でとらえることが可能だった。

冷戦期のアメリカとソ連の二大「帝国」は、一見すると資本主義と社会主義というイデオロギーを掲げた熾烈な競争を繰り広げていたように見える。

けれども国際政治学者のウェスタッドの見方では、両者は途上国に対して、どちらがより良い「近代のモデル」を提示できるかをめぐって争っていたにすぎない。

先進国/途上国の上下関係をキープしたまま、化石燃料に依存した経済成長と「大加速」モデルを輸出する点では、まさに同じ穴のムジナと言えよう。

ところが、1970年代から21世紀にかけて、世界の構造は先進国/新興国/途上国という「3層」に変質する。

国境を越える資本の移動が活発化し、1990年代初頭には米ソの冷戦も終結した。

その裏では、世界中で「自由な市場」をベースとする経済的設定が何にも増して優先される状況となり、これまでの「経済成長を前提とする国家が、民主主義と市場の行き過ぎを補正する」体制(フォーディズム)が崩壊していった。

こうして一時期、アメリカ合衆国の推し進める「民主主義」と「資本主義」を旗印とする「帝国」が、すなわち世界大であるかのような状況が生まれ、ハンティントンのように、アメリカに抵抗する諸勢力は異なる諸「文明」に分類・整理される運びとなったのだ。

その過程で、ラテンアメリカやアフリカにも「自由な市場」としての役割が当てはめられ、IMFと世界銀行の融資の見返りに、「自由な市場」の障害とされた国内の諸制度を“改造”する見返りに莫大な貸付がほどこされていった。どんなに援助をしても発展しない。貧困から抜け出せない。それはすべてアフリカの不健全な統治のせいだ。「良い統治」が見通せないなら、救いの手は差し伸べない。そのような政策が国連の諸機関によって公然と展開されていった。途上国における累積債務問題は、その廃墟としての問題である。

「3つの帝国」の時代?

こうしてますます「近代化」の望みの薄い見放されたエリア(1階)の上方では、近代化を果たした「帝国」たち(3階)が、これから近代化を果たそうとする「新興国」群の入居する2階に対し、21世紀の「近代化モデル」を売り込もうと躍起になっている。

それは「バイオメトリクス」だったり「監視プラットフォーム」だったり「バイオテクノロジー」だったりする。

国際関係論に詳しいパラグ・カンナの整理によれば、「3つの帝国」は、以下のようなラインナップとなる。

1)個人の自由よりも、国家権力や経済を重視する形で経済発展を果たした中国(テクノロジーは経済発展と国家繁栄の推進力である)。

2)国家権力や経済よりも、個人の自由や環境などの社会的イシューを重視するEU(テクノロジーは、民主化や社会的イシューの推進力である)。

3)そして、両者の両立可能性をあくまで追求しようとするあまり迷走するアメリカ(民主化の強制によって、テクノロジーと経済発展は実現できる)。

新たな時代における価値をめぐる闘争が、見かけ上「テクノロジーをめぐる国家間競争」を装って展開されているという見立てができるのかもしれない。

共通だが差異ある責任とは

時を戻そう。

このように世界における構造が再編されつつある中、21世紀前夜の1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催された「地球 サミット」では、「CBDR(共通だが差異ある責任)」という原則が採択された。

これは、「地球の問題に対処する」という点ではどの国にも共通した責任があるが、「歴史的に、過去一世紀以上にわたって温暖化ガスを排出してきたのは先進国の責任なのであるから、われわれ(中国やインドなど)に、先進国レベルの規制を設けるのは公平ではない。ゆえに差異を設けるべきだ」という原則だ。

しかしその後、中国やインドの経済は急成長し、それに従い二酸化炭素排出量も急増。1995年の京都議定書のカバーする期間終了後の新たな気候変動対策の枠組みを策定する際にも、先進国と新興国・途上国との対立の争点は、この「CBDR(共通だが差異ある責任)」だった。

「3つの帝国」(パラグ・カンナの挙げる中国、EU、アメリカ)は、経済的発展、あるいは人権や社会的イシューなどの普遍的な価値を三者三様に示すことで、世界の多くの占める途上国の支持を勝ち得ようと競合している。そんな見立てを、先ほど示した。

その土俵における「地球環境問題」は、「見えないリスク」(それはもはや確率によって測ることのできない)として国際的に「見える化」され共有されることで、一種の「環境キュリティ」として機能していく。これについて、地理学者の森正人さんが、地理学者サイモン・ダルビーの議論を参照しながら解説した記事を引いておこう。

環境セキュリティとは干ばつや水害などといった生計や家屋、健康や生命の喪失のリスクを、国内的、あるいは国際的に回避し、解決するための戦略を指す。最初に取り上げたCOPやIPCCはこうした環境セキュリティが形作られ、あるいはそれが発動する場である。

つまりこうした場では環境セキュリティの合意とプログラムが形成され、それに沿ってそれぞれの国家の法制度が整えられ、それぞれの地域や企業、工場で、場合によっては新しい機材や機械を導入しつつ、環境を改善する。グローバル、国家、地域、企業といったさまざまな地理的スケールが、環境セキュリティに基づいて再編されるのである。

SDGsの舞台裏

「近代化のモデル」を提供する主体が、冷戦時代の米ソから、複数の広域国家(今後の展開や数えようによっては、インドやアラブ、イラン、トルコ、ロシア、それにラテンアメリカ諸国、アフリカ諸国も含まれ得ることになっていくだろう)へと移る中、「グローバルな問題」を「みんな」で解決することは、ますます難題となっている。

一般的には「世界みんなでがんばろう」というイメージの強いSDGs(国連持続可能な開発目標)も、その策定過程の裏側では「CBDR(共通だが差異ある責任)」をめぐる先進国と新興国・途上国の間の、資金拠出や目標設定をめぐる熾烈な攻防が繰り広げられた。

「国際開発における各国の責任をより強調するゼロ・ドラフトの内容に対して、途上国は強く反発している。文書は、モンテレー・コンセンサス(2002年)とドーハ宣言(2008年)で合意された「共通だが差異ある責任」の原則に従って、国際的な責任と貢献を強調し、資金動員に焦点を当てた形で抜本的に書き直されるべきと主張した。これに対して先進国は、これらの合意がなされた当時から世界の経済情勢が変化していることに鑑みて、新興国や高中所得国は経済力に応じた責任を果たす必要があるとし、先進国と途上国の間に対立が見られた。」

新興国 「持続可能な開発を」って言ったって、さんざんお前ら「先進国」が「持続不可能な開発を」やって来たからじゃないか。

先進国 いや、地球には惑星的な限界(プラネタリー・バウンダリー)があるのだから、新興国といえども、相応の発展をし、排出をする以上は、協力してもらわないと。

—とまあ、単純化すれば、このような泥仕合となってしまうのだ。

リスクの押し付け合いの時代

とはいえ現代世界は「地球環境リスク」「サイバーリスク」「紛争リスク」「核(原子力)リスク」「食糧リスク」「金融リスク」「テロのリスク」「感染症リスク」「人権リスク」など、もはやあらゆるリスクが、人間をとりまく環境の一部を形成していると言ってもいい状況にある。そして多くの場合、こうした問題に、もはや「ひとつの国」だけで対処することは、到底不可能だ。それならば、もはや今こそ世界のみんなで団結・連帯するしかない。とまあ、ユヴァル・ノア・ハラリのような話にもなってくる。

けれども、そこで語られる「みんな」って一体誰のことなんだろうか。

グローバルな「○○リスク」に立ち向かう普遍的正義なんてものは、果たして存在するのだろうか。

すでに近代化した国・地域/近代化の見込みのある国・地域は別として、近代化の見込みすらない国・地域として切り捨てられた場所が、あらゆるリスクの溜まり場と化している状況は、ちゃんと考慮の中に入っているのだろうか。この惨状は、まさに歴史学者の山下範久さんが述べる「リスクの押し付け合い」の結果と言える。

「そうしたかたちでの広域国家と都市による領域国家の浸食は、いわば押し付けられたリスクに吹き溜まりとなって必要な統治を提供できない国家を増やすことになり、結果生じる「擬似国家」では人々は法の外へ投げ出され、前節にも述べたように、広域国家のパワーや都市のネットワークへのアクセスを欠いた人々が、むき出しでリスクに直面させられることになる。」(山下範久「世界システムの変容と帝国化の諸レイヤー」佐藤卓己『歴史のゆらぎと再編』岩波書店、37頁)

一方、世界各地の国家指導者は、法の内側に置くに値する人々を選別し、飼い慣らそうと必死だ。哲学者ブルーノ・ラトゥールは『地球に降り立つ』の中で、トランプ大統領が巧妙に、「世界のその他大勢を切り捨て」ることでエリート層の利益をかかげつつ、「全国民を動かし、国民国家や民族という枠組みへの回帰」に向かう姿を指して「ポスト政治」と評し、もはや政治は「文字通り物理的対象を失っている。自らが「居住している」という世界そのものを拒絶するからだ」と指摘した。

他方で、不確実なリスクのしわ寄せを喰らうのは、かつてハリケーン・カトリーナ(2005年)がアメリカ合衆国の貧困層を襲い、新型コロナウイルスが黒人層など特定の人種に高い感染率を示しているように、その生まれ持った属性ゆえの「弱者」である。国民国家や民族という枠組みを強化するポーズとは裏腹に、結局のところその内側には多数の「例外」が存在するのだ。自分が「蚊帳の外」にいると考えるいわゆる「強靭なインフラ」を備えた先進国の「選ばれし」人々とは裏腹に、国内避難民監視センター(IDMC)と国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によれば、2008〜14年のあいだに、毎年少なくとも2250万人が直接的な脅威、もしくは害を及ぼす災害によって避難を強いられているという。ダナ・ハラウェイの言うように、「現時点の地球は、避難先のない人間や人間以外の難民的存在で溢れかえっている」。

先ほど「「人間がいなくなってしまった後の世界」のことについて達観する代わりに、あくまで「人間ありきの地球の世界」という視点でとらえておきたい」、と述べた。そのためには「人間ありきの地球の世界」が「人間だけで構成された地球の世界」とは同義でないことを認識することが出発点となろう。その際、「人間がいなくなってしまった後の世界」を作り出すのは「嫌だ」、という情念めいた気持ちがスタート地点であっても良い気もする。倫理という堅苦しい言葉は抜きにして。

***

前1200年にかけての大変動

さて、だいぶ回り道をしたが、今回の時期の終わり(前1200年)にかけて、地球の気候は再び寒冷化に向かうことになる。経済学者の明石茂生さんの整理によれば、前1200年頃に太陽活動の急激な減衰により引き起こされた寒冷化が起こった。気候変動のあらわれは地域によっても様々ではあるし、すべての変化が気候に起因するものと決めつけることはできないが、ひとまず世界各地で起きた「共通の差異なき」変化を一望してみよう。

地中海東部では「海の民」と呼ばれる諸民族の移動によって、ミケーネ王国とヒッタイト王国が滅亡し、新王国も衰退させた。ユーラシア大陸内陸部でも乾燥化・寒冷化が進みステップ(乾燥草原)が拡大、農耕から遊牧への転換を促し、その後の世界史の展開のカギを握ることとなる騎馬遊牧民族の誕生を促した。

南アジアではすでに前1800年頃までにインダス文明が衰退していたが、前1500年頃、中央アジアからインド=ヨーロッパ語系の牧畜民であるアーリヤ人が、インド西北部のパンジャーブ地方に進入しはじめた。彼らはライフスタイルを農業に転換し、北インドの社会を大きく変えていくことになる。

東アジアの中国においては、前11世紀頃に殷王朝が、はじめ服属していた周の勢力に滅ぼされた。

また中央アメリカにおいても、ユカタン半島は前1200年ころから乾燥化したとみられ、前1200には中央アメリカ最古のオルメカ文明(前1200〜前400年)が発達する。

人間は、完新世以降の短い歴史における気候の変動(変化)に、翻弄されつつも、適応する形で生存を図ってきた。現代のわれわれは、「強靭なインフラこそが人間の世界を守る」という発想を持ちがちだ。しかし農耕にこだわった定住文明が崩壊する一方で、農耕から遊牧に転換した中央ユーラシアの人々が、その後のユーラシア大陸における歴史のキープレイヤーとなっていくプロセスは、化石燃料とは無縁の前近代の文明ではあるものの、「人間の社会」がいかに危機に適応していったのかという「しくじり」と「しなやかさ」の事例を学ぶ場となるかもしれない。

真空地帯のイメージ

前1200年〜前800年の世界と"今"

“過去”と比べて“今” の世界ですっかり存在感の薄れてしまった人々がいる。それは騎馬遊牧民だ。馬にまたがり、草原を疾駆する。簡単なようで難しい技術である。騎馬技術を編み出した遊牧民が、すでに北緯30度付近で発達していた文明と双璧をなしていく。その黎明期にあたるのが、今回の前1200〜前800年の時代である。

File:20110812 Nomad Horse Racing Zhanzong Tibet China 3.jpg

その場所はユーラシア大陸の乾燥草原地帯(乾燥草原のことをステップという。一年中乾季で、晴れの日が続く)。ほとんど雨の降らない過酷な土地で、馬をたよりに生きる道をえらんだ人々が現れた。定住して農業を営む人からみれば、馬と “一体化” して突っ込んでくる遊牧民は「人間最強集団」にほかならない。とはいえ過酷な気候で暮らす遊牧民にとって、農耕民のつくる穀物はやっぱり魅力。両者の異なる個性がぶつかり合い、新しいものが生まれるのが、この時代のユーラシア大陸の特色だ。

ちなみにアメリカ大陸でも農業エリアが広がって、世界各地でいろんなライフスタイルの人たちの住み分けができつつある。ユーラシア大陸の北の方の寒冷エリアの人たちは,狩猟・採集をしながらの移動生活をしている。ライフスタイルを多様化させていった人間は、各地で自然の条件に応じて生活をしているだけでなく、さまざまな地域でとれた物を「交易」(トレード)するようになっていく。物の意図的な「交易」は、あらゆる生き物の中でも人間にしかできない営みだ。食べ物や物が足りなければ、外から持ってくればいい。人間はそう考える。力ずくの場合は「略奪」というけれど、長期的にみれば平和的に「交易」をしたほうが、お互いの利益になる。

そうこうしているうちに、しだいに、「交易を専門的におこなう人々」が現れる。すでに定住農耕民たちが国をつくっていた、メソポタミア、エジプト、インダス、中国の文明には、交易専門グループが存在していた。そもそもメソポタミアもエジプトもインダスも乾燥地域であったから、木材がない。木材がなければ、料理ができない。薪(まき)が必要だからだ。それに薪がなければ、金属をつくることもできない。たとえば青銅器、そしてこの時代には鉄器も都市で開発されるになっていく。鉄製の斧が出回るようになると、さらに木が切られ、さらに多くの薪が取引されるようになる。そうして、都市の専門職人集団の作った斧や刀が、鉄の原料である鉄鉱石と交換されるようになる。それぞれの場所にはそれぞれの場所でしか取れないものがあるわけで、人間はそれぞれの場所における「スペシャリスト」になることで、広範囲にわたる「役割分担」を可能にしていったのだ。このへんから、その土地に住んでいる人間が使うことのできる以上の物を、ついつい自然から取り出してしまう悪いクセがはじまっていく。

***

特定の「文明」のエリア内にいる人は、なにも同一のライフスタイルを営んでいるわけじゃない。中にはいろんな生業を営む人がいた。そのうちの一つが「交易」を営む商人だ。歴史学者の上田信さんは、専門的な交易集団が出現している人間たちの群れを「文明」と呼んではどうかと提案している。商人は、いくつかの「文明」を拠点にし、ときにはそれらを股にかけて活動した。商人としてうまくやっていくには、食料を調達する能力、軍事力、情報収集能力など、さまざまな力が求められる。誰でも自由になれたわけではない。支配者とのコネを築き、地の利を生かすことが肝心だ。特定地域の民族が担うことが多い。現在の世界にも、アルメニア人やユダヤ人、華僑など、商業に長けた民族集団が存在していることからもイメージがつくだろう。農耕民にとっても遊牧民にとっても、そうした商業民族とのコネはぜひともつくっておきたいもの。しかしながら、ユーラシア大陸を陸路で東西に横断しようとすると、かならず通過せざるをえないのが内陸の「乾燥エリア」だ。これが農耕民の文明にとっては大きな悩みのタネとなる。軍事的に最強であった騎馬遊牧民が北方から迫ってくるリスクがあるのだ。

さからうか、タッグを組むか。商業民族たちは考えたあげく、これにさからうよりは、協力したほうが「吉」と考えた。そうして乾燥エリアの交易ルート上には、オアシスという湧き水地帯に、小規模ながら農業も営める「オアシス都市」という都市が生まれていく。商業民族は騎馬遊牧民を「警備員」としつつ、同時に彼らとも交易をする。そうして東西交易ルートを安全・安心に支配しようとしていった(「シルクロードは漢代の中国人(張騫)によって開かれた」とよく言われるけれど、実際にはそれ以前から交易ルートはすでに存在していたのだ)。

遊牧民も農耕民と同様に、専門的な交易集団」と関係を築き、物をゲットするために活用しようとしていった。ユーラシア大陸の東西交易ひとつとってみても、騎馬遊牧民の存在を抜きにして考えることなどできないことがわかるだろう。

“今”に生きるわれわれは、彼ら騎馬遊牧民が、世界史の中で重要な役割を担ってきたかを忘れてしまっている。中国を何度も襲い、巨大なモンゴル帝国を築き上げた残虐な人々だというマイナスイメージを持ちがちだ。はたまた、草原地帯でのどかで細々とテントを張って移動生活する自由気ままな人たちという牧歌的なイメージがあるかもしれない。

しかし、世界史における騎馬遊牧民の存在感は非常に大きい。とくにユーラシア大陸の歴史は、騎馬遊牧民を抜きにして考えることはできない。ちょうど今年、森安孝夫さんが『シルクロード世界史』(講談社選書メチエ)という一般書を書かれたので、一読をおすすめしたい。

また中国の歴史を遊牧民側の視点をふんだんに盛り込んだ岩波新書のシリーズ中国史もおすすめだ。

***

この時期に、現在のウクライナという国があるところに建てられた騎馬遊牧民の国に、スキタイがある。以前はスキタイが騎馬遊牧文化のルーツであって、それがモンゴル高原の匈奴(きょうど)に影響を与えたのだとされていたけれど、実際には匈奴の文明がスキタイにまで影響を及ぼしていたのではないかという説も有力視されている。

「世界最古」「人類最初」はどこだったか?問題というのは、いつでも“今”の視点は入り込むから、なんともややこしい。現代の日本において「世界史」として流通している「お話」の中には、ヨーロッパがイケイケだった時代、当時(=“今”)の視点から“過去” を語った名残であるものが実に多い。

E. H. カーのいったように、「歴史とは現在と過去との対話」である。しかし歴史というものは、気づけばいつでも「現在」による「過去」に対する「独り言」におちいる宿命を持っている。

話を戻そう。ギリシア人の歴史家であるヘロドトスという人の記録によれば、スキタイの国は複数あって、遊牧だけでなく、農耕をベースにしていた国もあったそうだ。とはいえ、「遊牧民の国」とはいっても、その支配下には農耕民が含まれているのはよくあること。支配に必要であればなんでも吸収してとりこんでしまう、そんな柔軟性を持っているのも「遊牧民の国」の特徴だ。

でも「国民は常に馬に乗って移動する人たちなんでしょ?どうやって国民を把握するんだよ」と思うかもしれない。でもそれは「遊」牧民という名前に引きずられているだけ。実際には彼らはずーっと動き回っているわけではなくて、季節に応じて特定のパターンに従って移動している場合がほとんどだ。夏と冬で馬に食べさせる草地のあるキャンプ地を移動させる。過酷な環境には違いない。だからこそ人と馬の群れを率いるリーダーには勇敢さが求められる。草を食べさせすぎては、持続可能な遊牧生活は送れなくなってしまう。のほほんそうに見える遊牧は、じつのところ家畜の頭数と草地のキャパシティの間の思慮深いバランスによって成り立ってきたのだ。遊牧生活のいちばんのリスクは寒冷化だ。草地が枯れてしばえばどうしようもない。生活の糧を「ひとつだけ」に絞ることは危険である。だから可能であれば、リスク回避のために農耕もあわせて営むこともあった。「遊牧民」だからといって、かならず遊牧専業というわけではないことも知っておこう。

***

この時期に生まれた遊牧民の国は、短期間でバラバラに瓦解するものが多かった。農耕民のエリアに侵入すれば戦争になるし、それを避けようとして農耕民との協力関係を築こうとしてもうまくゆかない。農耕民の支配者にとって遊牧民は、コントロール不能な「野蛮人」そのもの。めんどうなやつらだ。しかし当時の世界は、依然として現在の世界とは比べ物にならないほどの「野蛮人」に満ちていた。

「野蛮人」といえば、同じく当時の世界の主流であった狩猟採集民も同じである。むしろ定住して農耕や牧畜を担当する多数の人々を、特定の場所に囲い込み、その上であぐらをかいて富を搾り取る一部の特権階級が、なんらかの「統合のシンボル」をかかげていばり散らす「農耕民の国」エリアのほうが少数派であったのだ。

「ごく大雑把にいえば、古代国家はすべて農耕国家であり、非生産者(官吏、職人、兵士、聖職者、貴族階級)を食べさせていけるだけの、収奪可能な農業 - 遊牧生産物の余剰が必要になる。これは、古代世界の輸送力を考えると、可能な限り多くの耕作可能地を集め、可能な限り多くの人間をそこで働かせ、それを可能な限り小さな半径のうちに集中させることを意味していた。」(ジェームズ・C・スコット(立木勝・訳)『反穀物の人類史—国家誕生のディープヒストリー』みすず書房、116頁)

大多数の人間にとって、そんな環境が居心地のよいところであるはずがない。疫病も流行るし、労働条件も過酷である。たしかに欲望をそそるような品々であふれていることは確かだ。「交易専門集団」が集団の狩猟採集民や遊牧民、それに遠い地にある別の「農耕民の国」から、みんなが欲しがるような珍しいものを運んで来る。でも、ほとんどが特権階級のものになってしまう。支配もきつい。

だからこそ、そこから逃げる人たちも大勢いた。「逃げる」。逃げ、避け、交わす。これに勝る対抗手段はない。もし無理なら、完全に国の経済に取り込まれないように、うまくやる。人間は実に長い間、「曖昧な領域」を大切にしながら、それぞれの生活を営んできたのである。

世界史というと、「◯◯王国が建国された」とか「◯◯王朝が滅亡した」というように、定住農耕民の国ばかりが注目されがちだ。でもそれだけで世界史が成り立っていると考えるのは、それこそ、騎馬遊牧民も狩猟採集民も、表舞台からいなくなってしまった現代世界の都市民の目線そのものだ。騎馬遊牧民も狩猟採集民もはじめからいなかったかのような、まるで更地のような“今”の世界から “過去” を眺めるとき、歴史地図の空白エリアは「ああ、そこには国がなかったのね」と単純変換しがちだ (下図は『最新世界史図説タペストリー 十七訂版』帝国書院、4頁)。

でも、そんな修正をほどこすのは一旦やめてみたい。

地図上の「真空地帯」にこそ、どのような営みがあったのかイメージしてみる。

そして自問する。“今” の「世界」のイメージの中に、狩猟採集民や遊牧民の営みは含まれているだろうか、と。

***

騎馬遊牧民の存在感が薄れていったのは、16世紀以降、じわじわと進んでいった火砲の改良によって、騎馬遊牧民の戦法が、火砲を駆使する農耕民の軍隊と比べて次第に劣勢になってしまったからだ。

遊牧民の立場は次第に低下し、肩身が狭くなっていった。たとえばオスマン帝国という国では遊牧民を定住化させようとする政策が強まり、遊牧民は辺境に追いやられていった。このときに「とりのこされた人々」としては、トゥルクマーン人やクルド人があげられる。17〜18世紀にシリアのラッカに定住させられた彼らが、シリア内戦においても苦境に立たされたことは記憶に新しい。このように “今” における「とりのこされた人々」の問題にも、つい数百年前にルーツを持っているという事実がある。

なおユーラシア大陸の遊牧民の多くは、ソ連や中国という社会主義国家の政策によって「遊牧はやめて農業をやるか工場ではたらきなさい」とされ、定住化がすすんでいった。おって紹介しよう。

東と西のあいだ

前800年〜前600年の世界と"今"

前800年頃、ギリシア各地にポリスとよばれる都市国家が誕生した。約400年つづいた混乱時代がおさまり、英雄をたたえる聖域が築かれ、都市にあつまって暮らす人々が増えたのだ。

ギリシアは、現代のヨーロッパ文明にとってのルーツである。ヨーロッパの民主主義や文化の源流はギリシアにある。その思いは、近代以降、ヨーロッパ諸国がいかに自国の国威発揚のために建設した博物館や美術館に、無数のギリシア文化のコレクションが所蔵されていることからも明らかだ。

かつて、当時のギリシアの人々は黒人だったのではないかという論争があった。「黒いアテナ論争」という。アメリカの政治学者バナールが、ギリシア文明はエジプトとフェニキアからの植民者によって成立したのであって、ヨーロッパの人々の主張するように、ギリシア文明をオリエントの文明と対比させるのは誤りだと主張し、論争となったのだ。ギリシア語のなかに、エジプトやフェニキア由来の語彙がふくまれているとするバナールの立証にも、あまいところがあったようだ。

しかし、論争は、それまで隠されていた対立軸を明確化することがある。ギリシアとヨーロッパを短絡させる考え方(パラダイム)への見直し、これである。

その点に関し、『黒いアテナ』論争よりもずっと早い時期から別の見方をとりあげていた日本人を2人紹介しよう。

一人は人類学者の梅棹忠夫氏である。梅棹氏の慧眼は、人類学者としてモンゴルのフィールドワークを重ねるうちに生まれた。世界を西洋と東洋に二分してしまうと、ユーラシアの大部分を占める乾燥地域が削ぎ落とされてしまうのではないか、東洋と西洋があるとして、その間には「中洋」とでもいうべき広大なエリアが広がっているのではないか。このエッセイは雑誌掲載後『文明の生態史観』として刊行され、広く読まれた。

もうひとりは地理学者、飯塚浩二氏である。飯塚氏には『東洋史と西洋史のあいだ』(岩波書店1963)という名著がある。少し長いが、冒頭部分を引いておこう。

「中国の歴史、インドの歴史、これを西洋の歴史ではないという意味で東洋史の両分におくことから、何も不都合は生じないだろう。だが、西アジアの歴史は、いわゆるヘレニズムの時代を待つまでもなく、地中海地域の歴史から切り離しては扱えない。むしろ、その一翼をになう、不可欠の構成部分である。一方には、西洋史、すなわちヨーロッパの従属部分だったろうか。むしろ、後世におけるヨーロッパ優勢の故に、地中海地域、或いはもっと広く、オリエント=地中海世界の歴史が、世界史の取扱いにおいて、ヨーロッパ史へ「横流し」されているのではないか。」

世界を西洋や東洋にきりわけ、その優劣や影響関係を解く議論には、時局の議論が混じりやすい。梅棹氏は「中洋」の歴史に共産党政権を重ねていた。飯塚氏はブラーシュの人文地理学をとおしてヨーロッパ近代を相対化する一方、戦中には大東亜共栄圏の位置付けをめぐる認識の揺れもあった(岡田俊裕「15年戦争期の飯塚浩二」)。

それでも、問題をどうみるかということは、対象をどう切り分けるかによって、大きく左右される。

現在の世界史Bの教科書は、どうなっているだろうか。

じつはよく読んでみると、ギリシアやローマを、単にヨーロッパの源流として位置づけているわけではない。「東地中海沿岸では、オリエントからの影響のもとにヨーロッパではじめての青銅器文明が誕生した。」とはっきり書かれている。

ところが、同時に「その独創的な文化遺産はのちのヨーロッパ近代文明の模範となった。」という記述もある。このあたりの記述は、今後もみなおされていくことだろう(ちなみに、次の「世界史探究」の目次では、西アジアとの接続がしやすい箇所に、古代ギリシアをとりあつかう位置が引っ越されることになった)。古代ギリシア文明が東方からの影響に建設された事実が、ずいぶんと明らかになっているからだ。

たとえば、ヨーロッパの知の伝統に連なるギリシア哲学の起源は、ギリシア世界のなかでも、オリエントに近い側にあった。前600年にさしかかるころ、ミレトスの哲学者タレスは、東方のオリエントの先進諸地域の幾何学、代数、天文学を、ギリシアにもちこんだ。ヘロドトスは、タレスはフェニキア人であったという説を何度もあげている。古代ギリシアの東方日下部吉信氏が、オックスフォード大学のギリシア古典学者E・ハッセイの「この時期はバルバロイが先生で、ギリシア人は一般に覚えの早い生徒であった」ということばを引くように、ギリシア哲学は、ギリシアの特殊性の発露であると考えるのは誤りなのだ(日下部吉信『ギリシア哲学30講(上)』)。

それでもミロのヴィーナスは、パリのルーヴルに立っている。場所の宿す力が、われわれにギリシアとヨーロッパのイメージを、思わず短絡させる。飯塚氏のいう「横流し」の威力は、なかなかに手強いものだ。

追記

近藤和彦氏の『近世ヨーロッパ』(山川出版社)より抜粋

[…]「ヨーロッパ」という語の源は、ギリシア神話の女神エウロペ(Europe)である。これによると、地中海岸フェニキアにいた美しい王女エウロペに心を奪われた好色の神ゼウスが、白い雄牛に化けて王女を誘拐し、クレタ島に連れてきて三人の子を産ませたのだった。エウロペの長男はクレタの王となり、迷宮をつくり、アテネを降伏させ、冥府では使者を裁く判事になった。次男はリュキアの王となり、孫はトロイ戦争の英雄となった。三男は知恵と正義により法を制定したという。こうした神話は、古代ギリシア人の世界観とその範囲を象徴的に示していた。

それ以来、ヨーロッパという概念は、時代と関心によって伸び縮みしてきた。

アケメネス朝の世界観

前600年〜前400年の世界と"今"

よみがえるアケメネス朝(1971年)

1971年、イランに世界各国から王族をはじめとする賓客を招き、盛大な式典が開かれた。

前550年から前330年までの間、古代オリエントに君臨した巨大な帝国、アケメネス朝を記念し、イラン国王モハンマド・レザー・パフラヴィーの開いたものだ。

式典のとりおこなわれたペルセポリスという旧都には、かつてアケメネス朝の国王が信仰していた神々をまつる祭壇や王宮の跡がある。

そのなかにある謁見の間には、支配された各地の民族が、国王に貢物を差し出す様子をあらわしたレリーフがのこされている。そのなかに登場する民族や動物をみると、アケメネス朝がいかに広いエリアを支配していたかが見えてくる。

レリーフのなかの動物の多様性(紀元前6世紀)

たとえば、こちら。

2つのコブをもつフタコブラクダを献上しているのは、現在のアフガニスタンにあるバクトリア人だ。西アジアではヒトコブラクダが主流だから、珍しい者だったのだろう。

また、こちらはエチオピア人の一行である。

彼らが貢物として差し出しているのは、キリンよりも、やや首が短い動物だ。これはキリン、あるいはオカピではないかと考えられている。

レリーフから伝わるのは、世界の果ての多様な人々や珍奇な動物をも包みこもうとするアケメネス朝君主の普遍的な意識だ。

古代の人権憲章?(紀元前6世紀)

アケメネス朝の統治手法を伝える史料は、数が限られている。このうち最も有名なものの一つが「キュロスの円筒形碑文」だ。パフラヴィー朝の王が「史上最初の人権憲章」と誇ったこの遺物は、メソポタミアのバビロンのマルドゥク神殿から出土した。

この碑文のなかで、バビロンを征服した国王キュロスは、住民の信仰する神々を保護したと讃えられている。

バビロンで生活していたユダヤ人がパレスチナに帰ることをゆるしたことも、同様に『旧約聖書』に記され、「救世主」としてたたえられていることは周知の通りだ。

キュロス2世の墓のある王都パサルガダエには緑豊かな庭園が造営された

帝国の思考法

高校世界史ではこうした統治の性格を引き合いに出して、アケメネス朝の統治は「寛容」だったと、いわば紋切り型のように表現されてきた。

しかし、アケメネス朝がすべての民族に対して、文字通り「寛容」であったわけではない。

先ほどの印章も、国王キュロスによるセルフ・プロデュースという側面が強い。

またユダヤ人のバビロンへの移住は「バビロン捕囚」と伝えられ、苛烈をきわめたものと説明されがちだが、なにも彼らがバビロンで牢屋に入れ、ひどい扱いをされたりしていたわけではない。『旧約聖書』をみれば、ネヘミアのようにアケメネス朝に役人として仕える者もいたのだ(阿部拓児2022: 50-51頁)。

反乱が起これば鎮圧に動くし、支配を強制することもあった。

「寛容だった」という表現ですべてを片付けるのではなく、その背後にある、ペルシア王の持っていた、次のような世界観を見とることが大切だ。

…ペルシア大王の認識する世界では「真」と「偽」が対立しており、ペルシア大王はアフラマズダから地上の統治をゆだねられた者として、世にはびこる「偽」を取り除くという責務を負っていた。

この世界には「真」と「偽」があって、「偽」を取り除くことで、みずからが「真」であることを証明することができる。

こうした世界観は、20世紀以降にもしばしばお目見えする次のような発想と、どの程度似ていて、あるいはどの点で異なるといえるのだろうか?

「9.11」の当夜の演説以来ブッシュ大統領は二元論的に世界を理解し、アメリカはつねに正義であり、神はアメリカとともにあると繰り返し語ってきた。

ウラジーミル・プーチン大統領は、今回のウクライナ侵攻の目的が一部のウクライナ人の解放だとしており、キリル1世(ロシア正教の指導者であるモスクワ総主教)の説明によれば、その一部のウクライナ人は、世界の支配者と称する国々が提供する価値観的なものを拒否しているという。

支配の一方的な押し付けは長続きしない。それもまた、歴史の教えるところだ。アケメネス朝の王たちは、支配地域の文化的・社会的な文脈に沿って、自分自身の権威を表現しようと腐心していたことがうかがえる(阿部拓児2022: 70頁)。

とはいえ、地上すべての支配者であるペルシア王が、みずからが「真」であることを証明するために戦争がひきおこされることもあった。ギリシア勢力を「偽」とみなし、その排除をねらったペルシア戦争が典型例だ(阿部拓児2022: 133-134頁)。

歴史上、多くの民族を支配下に置く帝国が、人々をどのような論理によって包摂していたか。もしかするとアケメネス朝にも、それなりの知恵があったのかもしれない。そうしたことを踏まえて、現代の「帝国」の指導者の論理を点検してみることもできるだろう。

参考文献

アレクサンドロス大王とブッシュ大統領をつなぐもの

前400年〜前200年の世界と"今"

「マケドニア」国名論争

今から2300年以上も前にあった人物を種に国と国が争うなんて、ばからしいと思うかもしれない。しかし実際に、そんなことがあるのだ。

かつてマケドニア王国の王が、ギリシアを支配し、東方のペルシアやエジプトを支配した。そのマケドニアを冠した国が、1991年に誕生した。ユーゴスラビアから独立してできたマケドニア共和国である。

マケドニア共和国は、みずからを古代マケドニア王国と結びつけ、ヴェルギナの星という古代の遺物にあしらわれていたシンボルを国旗に採用する。

これが、大きな火種となった。

マケドニアの南にあるギリシャが、マケドニアがかつてのマケドニア王国のシンボルを使うのは、再びギリシアに拡大しようとしているのではないかと警戒したのだ。

しかもマケドニア共和国の領内にはギリシャ系住民もいる。ヴェルギナの星はじつはすでにギリシャ側もドラクマ硬貨のデザインに採用されていた。ギリシャ側も「マケドニアはギリシャだ」とナショナリズムをあおったのだ。

両国の対立は、マケドニアのNATO加盟問題をめぐりエスカレート。結果的に2019年になって国連が協議を仲介し、マケドニアが「北マケドニア」に国名を変更することによって妥協が測られた。

ギリシャの警戒する「古代マケドニア王国」を、かつて一挙に拡大させた立役者こそが、アレクサンドロス大王である。

「アレクサンドロス」イメージの取り合い

アレクサンドロスはどういう人物だったのか。一言でいえば「すごい人」だった。その証拠に彼の死後、アレクサンドロスの威を借りる支配者はごまんといる。ローマを追い詰めたカルタゴの猛将ハンニバルもその一人だ。ハンニバルは自らを「第二のアレクサンドロス」と称した。ハンニバルだけではない。彼が攻撃したローマでも、民衆の間でアレクサンドロスは英雄として慕われた。ローマ帝国自体、アレクサンドロスが一代でつくりだした帝国イメージをなぞっている。

ローマ帝国のライバルは、イラン高原からメソポタミアを支配したササン朝ペルシアだ。この国ではアレクサンドロスは、ゾロアスター教の悪神であるアンラ・マンユ(アーリマン)と同一視され、暴君として非難の対象となった。

しかしササン朝ペルシアが滅ぼされると、アレクサンドロスのイメージは一転して英雄となる。たとえばイスラーム教の聖典『コーラン』にも「二本角の人」という英雄として登場している。

この「二本角の人」は、またの名を、イスカンダル双角王(イスカンダル・ズルカルナイン)という。松本零士の『宇宙戦艦ヤマト』の戦艦名として知られる、あの「イスカンダル」は、アレクサンドロスの名がアラビア語に入り、なまったものである。

アレクサンドロスの物語はユーラシア大陸に広く伝わっていった。3世紀にはエジプトでアレクサンドロスの伝説が美化され、エジプトの王子たるアレクサンドロスが諸国を放浪した後に裏切りによって暗殺されるというストーリーができあがる。これをアレクサンドロス・ロマンスという。超人的なアレクサンドロスには、おでこに二本の角が生えていた(!)との設定が与えられ、各地で民族や宗教の違いをこえて受け入れられることになる。かくして『コーラン』にアレクサンドロスが登場する運びとなったのだ。

ペルシアでは11世紀の詩人フィルダウシーが『シャー・ナーメ』(王の書)のなかで、アレクサンドロスをササン朝最後の王ダレイオス3世の弟として登場させた。アレクサンドロスは実際にダレイオス3世の血統を継ごうとしていたし、アケメネス朝の統治機構を破壊せず、その慣習や儀礼もそのまま受け継いだ。ゆえにこうした伝承は彼にとっては願ったり叶ったりかもしれないが、まさか自分の名がヒンドゥー教の軍神スカンダとなるなど、つゆおもわなかったに違いない。

イラク戦争と東方遠征

アレクサンドロス・ロマンスは、中世ヨーロッパでも人気の話の一つとなり、ルイ14世をはじめとするヨーロッパの君主によっても崇敬の対象とされた。

古代の一君主が、時空を超えてかくも評価され続け、その後継をめぐる引っ張り合いが繰り広げられる。アレクサンドロスという君主のイメージは、2000年という時間をゆうに飛び越えてしまう。

その秘密は、歴史学者の澤田典子が指摘するように、大王が生前からおこなっていた、王と神々を結びつける数々のパフォーマンスや、あまりにも早い彼の死去が増幅した自由な想像力も関係しているだろう。

オリバー・ストーン監督の『アレキサンダー』には、イラク戦争に突き進んだアメリカのブッシュ大統領批判がかさねられていたという。アレクサンドロス伝説の構築は、まさに現在進行形なのだ。

オリバー・ストーン監督は2013年の講演のなかで、アメリカ”帝国”の不寛容支配と、アレクサンドロス大王の寛容性を対比させている。

参考文献

アショーカ王の亡霊

前400年〜前200年の世界と"今"

インドの国会議事堂で、何が起きているのか?

今年2023年、インドの国会議事堂「サンサド・バヴァン」が改修された。そこで物議を醸したのが、モディ首相のお披露目した、ある壁画である。

壁画の名は「アカンド・バーラト」、英語ではUnbroken India、「分裂されていないインド」である(★1)。

モディ首相はBJP(インド人民党)出身で、ヒンドゥー教中心のインドを建設することに熱心だ。イスラーム教徒とイギリスの侵入する前のインドこそ、本当のインドである、というのが基本的な考え方である。

しかし、そもそも「ヒンドゥー教」という宗教が、インドにもともとあったわけではない。近代的な宗教学の観点から、植民地期のイギリスがインドの土着の諸信仰を「ヒンドゥー教」という概念で整理した。それが現在ヒンドゥー教としてひとくくりに呼ばれているにすぎない。

つまり、前近代のインドの宗教のあり方は、もっとごった煮の状態であって、ヒンドゥー教とそれ以外の宗教というような境界線も、もっと曖昧なものだった。

仏教をひろめたアショーカ王

インドの歴史はわかりにくい。各地方にさまざまな王朝が立ち並び、全体を把握するのはなかなか難しい。それもそのはず、ヨーロッパと肩を並べるほどの広さに、起伏に富んだ地形や、多種多様の気候が分布している。民族も言語もちがって当然だ。

そんなインドをかつて統一していたのが、マウリヤ朝(前322年頃〜紀元前185年頃)だ。アレクサンドロス大王がインダス川を渡って攻め込んできたときに、チャンドラグプタが勇敢に戦い、そのまま彼が王になった。その子ビンドゥサーラはデカン高原を制圧し、そのまた息子のアショーカ王(前268年頃〜前232年頃)が、南インドのほうまでを支配した。

その過程でアショーカは、戦争でたおれた人々を目の当たりにし、仏教に帰依するようになったのだという。下の地図中のカリンガ征服が、そのきっかけだったといわれる。

武力による征服をあらためたアショーカが新たに重んじたのは、仏教の精神にもとづく「法」による統治だ。この法は「ダルマ」とよばれ、アショーカ王は碑文に刻んで、各地の人々の目の触れるところにモニュメントを建造した。碑文には「…法による征服は、天愛にとって、最上[の征服]であると考えられる」と解説され(★2)、「法の愛慕」「法による功徳」「法の儀式」「法の実行」「法の響」といった表現が踊る。

国境線のない新壁画

新議事堂にかかげられた新壁画の前には、このアショーカ王の勅令がレイアウトされている。

右側手前にみえるのが、それだ。

アショーカ王はかつて、みずからの統治を示すため、辺境の地の崖に詔勅(しょうちょく)を刻んだ。磨崖碑(まがいひ)とよばれるものである。カローシュティー文字とブラーフミー文字が刻まれ、遠くアフガニスタンのカンダハールにも残されている。

地図をみてみると、現在のインドのみならず、アフガニスタン、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ミャンマー、タイまでもが領域にふくまれている。

この「分割されていないインド」(アカンド・バーラト)の地図が、いま物議を醸しているのである。

インド外務省のアリンダム・バグチ報道官は記者団に対し、この壁画は古代のマウリヤ帝国を描いたものだと説明するが、近隣諸国が警戒するのは当然だ(★3)。

WOW! AKHAND BHARAT MAP INSIDE PARLIAMENT 🚩 pic.twitter.com/svlfKl4xcX

— BALA (@erbmjha) May 28, 2023

獰猛に「盛られた」ライオン像?

アショーカ王関連のモニュメントは、新議事堂の屋上にもある。

国王が各地に設置した石柱碑(せきちゅうひ)の上にあしらわれた、四頭のライオンであるり、インドが共和制に移行した1950年1月26日以来、インドの国章となってきた。

しかし、今回のモニュメントのライオンには、批判も飛び交っている。これまで使われてきたサールナートの石柱碑のデザインに比べ、いささか獰猛になっているのではないかというのだ。

たしかに手前のライオンの表情は、やや獰猛に見えなくもない。ただ、このクレームは単なるイチャモンというわけではなく、近年急激にナショナリスティックになっているインドの政治情勢を、多分に反映させたものでもある。

A lion seen roaring? Shocking and appalling things are happening in New India.

— Padmaja joshi (@PadmajaJoshi) July 12, 2022

もともと植民地から独立したインドは、「政教分離」の原則によって再出発した。インド国民会議派のネルーが主導し、その後もインディラ・ガンディーやラジブ・ガンディーらネルー一族が歴代大統領を務めた。

しかし冷戦崩壊後、ヒンドゥー教を旗印に掲げるインド人民党が勢力を伸ばし、ついに政権交代を果たした。

インド人民党の政策はしばしば「ヒンドゥー至上主義」とよばれる。インド本来の文化を重んじる主張は、具体的には「イスラーム教」や「イギリス的なるもの」の排除に向かう。たとえばイスラーム教のことを「ガズナ」(962年に成立しインドに侵入したイスラーム王朝に)と呼び、ムスリムをあくまで「外部からの侵入者」とみなす過激な論調にもあらわれている。

なお、今年のG20において大統領(現在の大統領は先住民出身の女性)が各国首脳にインドではなく「バーラト」という国号を自称して夕食会の招待状をおくっている。このバーラトも、ヒンドゥー教の聖典に位置付けられる『マハーバーラタ』にある、古代インドのバーラタ族に由来するものだ。

モディ首相がインド統合のシンボルとして引用する、古代マウリヤ朝のアショーカ王は、直接的にはヒンドゥー教と関わりはない。彼は仏教の精神によって国を支配しようとしたのである。

アショーカ王がインド統合のシンボルとなったのは、モディが最初ではない。インド独立の際、アンベードカル(仏教復興運動に尽力した不可触賎民出身の政治家)やネルーが、政教分離の象徴としてアショーカを持ち出したのだ(★4)。インド国旗の真ん中に配置されている車輪のマークも、アショーカ王の石柱塔にみえる法輪だ。つまりアショーカのシンボルはこの場合、ヒンドゥー色を薄める役割を果たしたといえる。

しかし、21世紀の新しいインドを建設したいモディ首相にとっては、事情はことなる。インド統合のポイントは、「ヒンドゥー上げ」「イスラーム・イギリス下げ」にある。そこではイスラーム以前、イギリス以前のインドにあったものなら、別にヒンドゥー教でなくたって、いっこうに構わない。

特に、現在のインドにおいてはほぼ信仰されていない仏教だからこそ、いくら引用しても大勢に影響なし、ということでもあるだろう。ようは、古ければ古いほど、「新参者」に対抗できるのだ。とはいえ、そもそもダルマには仏教思想に立脚しつつジャイナ教のバラモン教の影響もあるとの指摘もある(★4)。アショーカ王はそのうえで普遍的な真理としてダルマをみなしていたと考えるべきかもしれない。となれば、多言語・多民族の統合をすすめるインド政府にとって都合の良い考え方であることに変わりはない。

過去の状態を「自然」とみなす考え方は、「その「自然」を ”ある勢力” によって破壊された」「取り戻さねばならない」とする被害者意識と相性がよい。被害者意識はナショナリズムと結合し、しばしば対外的な軋轢を生む。過去の遺物が、亡霊のように現在の公共空間に忽然と姿をあらわすとき、その文脈をしっかりと吟味してみる必要がある。「引き裂かれていないインド」の今後の動向からも目が離せない。

参考

★1 India Post English. May 29, 2023 10:22 IST.

★2 塚本啓祥『アショーカ王碑文』(レグルス文庫)、第三文明社、Kindle Location 1172.

★3 India clarifies over 'Akhand Bharat' mural in new Parliament, Rediff.com, June 03, 2023 11:23 IST.

https://www.rediff.com/news/report/india-clarifies-over-akhand-bharat-mural-in-new-parliament/20230603.htm

★4 岡本健資「アショーカのダルマ」、龍谷大学アジア仏教文化 研究センター ワーキングペーパー、

中国のルーツは漢か唐か?

前200年〜紀元前後の世界と"今"

"今"と"過去"をつなぐ世界史(7) 前200年〜紀元前後の世界

中国人の「国服」とは?

高校生に「中国人の服といえば?」といって真っ先に挙がるのは「チャイナドレス」だろう。世代があがれば、人民服も出てくる。

でも、中国政府が中国国民の服として推進しようとしているのは、そのいずれでもなく、「唐服」と呼ばれる服装だ。TikTokで「唐服」と検索してみると、さまざまな動画が発信されていることがわかる。その多くが女性によるものだ。

@nonnnbiri 唐の服【圆领袍】三つ着こなし #漢服 #コーデクラス #紹介 #漢服素材 #レトロ

♬ 原声 - のんびり - nonnnbiri

唐服のルーツは、2001年に上海でひらかれたAPEC(アジア太平洋経済協力会議)にある。記念撮影の場では各国首脳にも着用させていて、「APEC唐装」とも呼ばれるそうだ。

「APEC唐装」といういびつな呼称からもわかるように、これはAPECにあわせて急拵えされた”伝統”にすぎない。

もともと中国の伝統衣装といえば、先ほどあげたチャイナドレス(旗袍(チーパオ))のほかに漢服があった。

もちろん、孫文が国民党の礼服としてデザインしたともいわれ、その後中華人民共和国での正装にひきつがれた人民服(中山服)もある。だが、こちらは歴史の浅さゆえ、伝統的な「国民の服」と称するには、少々弱いところがあるのであろう。

そもそも中国には多様な民族がいる。「少数民族」として認定されているものだけでも55もある。

他方、2000年代初め以来、中国では草の根レベルで、民族服を着ようという意識が高まった。最大民族である漢人の服である漢服は、2003年11月に河南省鄭州市の男性が着用したことを報じる新聞がもとで広まった。2007年には全人代と中国人民政治政商会議でも「漢服を国服にすべき」という提案がなされた。

だが、「漢服」の定義を定めるのは難しい。漢服は「「単一の形態のものではなく,古代から明末清初までの中国の長い歴史の中で、漢族がかつて着用していた装束の総称である。また、同じ時代のものであっても,地域や社会階層によって 漢服の形態は異なっていた」(湯天悦・阿部康久「中国上海市における漢服の復興・活動状況と活動空間 」、『地理科学』77(1)、23-43p、2022年)。

「漢服」や「唐服」と銘打っている衣装のなかには、実際には違いが判然としないものもあるが、王朝や身分のスタイルにこだわったり、コスメのスタイルによって王朝ごとの特徴を出そうと工夫する人も多い。

中国では今年「中華民族精神を損ねたり中華民族感情を傷つけたりするような物品、言論を制作、伝播、宣揚、散布する行為」に処罰をくだせる治安管理処罰の改正案が、物議をかもした。明示されてはいないが、日本の文化、特にサブカルチャーにちなむ衣装を嫌気したものであるといわれる。

では「中華民族精神」をトップダウンで生み出せるかといえば、それも難しい。

かつて文化大革命(1966〜1976年)時代には、毛沢東夫人である江青が、天津で女性向けの「国服」を導入しようとし、失敗している。

冒頭に挙げたAPEC唐代の評判もかんばしくない。国服というのに、なぜ西洋由来のジャケットがベースとなっているのかという批判がある。

巷では若者を中心に、もっぱら漢服が人気となっている。11月22日は「漢服を着て街に出ようデー」とされ、オーディション番組では現代風にアレンジされた漢服を着たグループが踊り、ファッションショーも催されている。

だが、「漢服」といってしまうと、そこから漏れ出してしまうのは、漢人以外の少数民族だ。

だから中国政府としては、どちらかといえば、白登山の戦い(前200年)で遊牧民・匈奴に敗れて服属した漢よりも、遊牧民の東突厥を服属させて最大版図を誇った唐の衣装のほうが、多民族統治のシンボルとして都合が良いのだろう。

唐代にはチベット系の吐蕃(とばん)や雲南の南詔(なんしょう)、トルコ系の東突厥など、周辺民族を平定したことから警戒心がゆるみ、異民族イラン系の文化の影響を積極的に受容することになった。そもそも唐自身も、鮮卑という遊牧民に出自をもつ王朝だ。

2023年7月、日本でG7広島サミットが催されていたちょうどその頃、かつての唐の都・長安のあった西安市、中国・中央アジアサミットが催された。歓迎レセプションは大唐芙蓉園で催され、胡服に身を包んだ女性たちが胡旋舞を披露した。大雁塔の南東に位置する、唐代の長安をモデルにしたテーマパークだ。豪華絢爛、帝国的なダイバーシティとは、まさにこのことである。

中国の国服に相応しいのは、漢服か、唐服か。チーパオを除いてはあまり触れなかったが、最後の王朝である清時代の服装の影響にも、色濃いものがある。

多数の少数民族を抱える中国が、そもそも対内的に統一的な「国服」なるものを設けることは困難だ。しかし、外向きのイメージとしては、唐にルーツを求めておきたいというのが、中国政府にとっては本音なのだろう。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊