8.4.6 17世紀の危機と三十年戦争 世界史の教科書を最初から最後まで

「近世」のはじまる16世紀以降、ヨーロッパ諸国はアメリカ大陸やアジアとの物流ルート開拓によって、経済成長の時代をむかえていた。

しかし、17世期前半に入ると、その成長は鈍化。

天候も不順となり、凶作(きょうさく)・不況・感染症の流行・人口の停滞といった悪いイベントが多発する。

この全ヨーロッパ規模の停滞の時代を、のちに歴史学者は「17世紀の危機」と呼んでいる。

食べ物が十分にとれず病気が流行ると、支配者たちは急場をしのぐために領土拡大に乗り出し、戦争が多発。

農民たちの反乱も各地で起こされた。

そんな中、1618年、オーストリアの属領であったベーメン(ボヘミア)王国の新教徒が、ハプスブルク家によるローマ=カトリックの強制に激しく反抗する事態が勃発する。

そもそもベーメン王国は、スラブ系のチェコ(チェック)人の国。

しだいにドイツ人の神聖ローマ帝国による支配を受けるようになり、15世紀前半には、ローマ=カトリック教会を批判したフスを中心とする激しい戦いも起きていた。

戦争は鎮圧されたけれど、以後もベーメン王国には、フス派のほかルター派も広まり、新教徒(プロテスタント)の多いエリアとなっていた。

しかし、16世紀前半にはハプスブルク家の神聖ローマ皇帝がボヘミアの国王を兼ねるようになり、17世紀に入るとローマ=カトリックの信仰を押し付ける政策がとられることに。

それに対し、ベーメンの人々が立ち上がったのだ。

新教徒の貴族たちが、ローマ=カトリック教会の国王の使者を、

窓の外に放り投げようとしているところ

ベーメンでの動きに、新教徒の立場でベーメン側を応援する諸国と、ハプスブルク家の立場でローマ=カトリック教会側を応援する諸国が加勢。

両者の間の大戦争となっていった。

対立の争点は当初、「新教を採用するか、旧教を採用するか」という宗教的なものだったけれど、「この戦争を口実に領土を拡張させてやろう」という現実主義的な立場からの参戦も相次いだ。

***

戦争の流れはこうだ。

序盤はベーメンの新教徒側に立つ諸国と、神聖ローマ帝国との戦いがメイン。

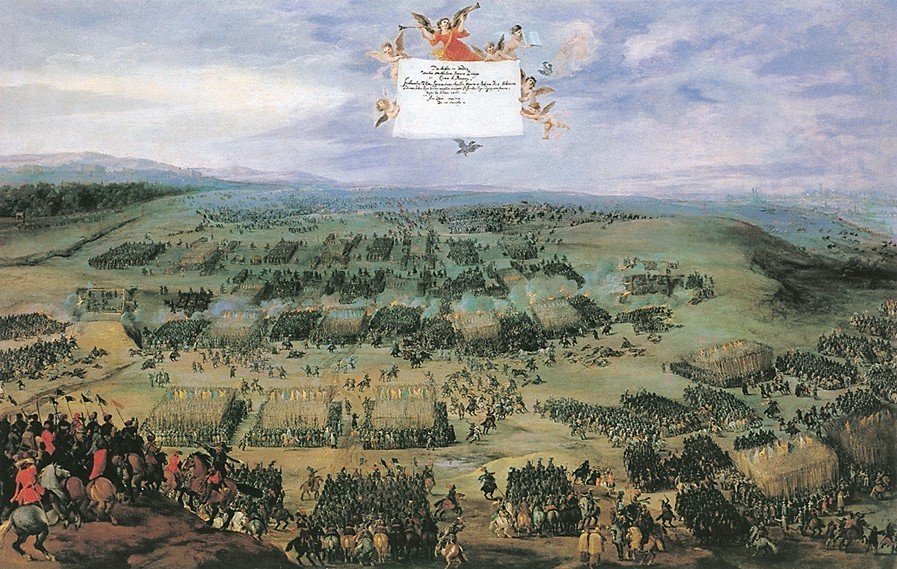

しかし、ベーメンの新教徒たちは白山の戦いで敗北。

ベーメン王国での信仰の自由を守り、神聖ローマ帝国から分離独立する夢は砕け散った。

その後、神聖ローマ帝国は軍隊を、自前の傭兵集団率いるヴァレンシュタイン隊長(1583〜1634年)に発注。

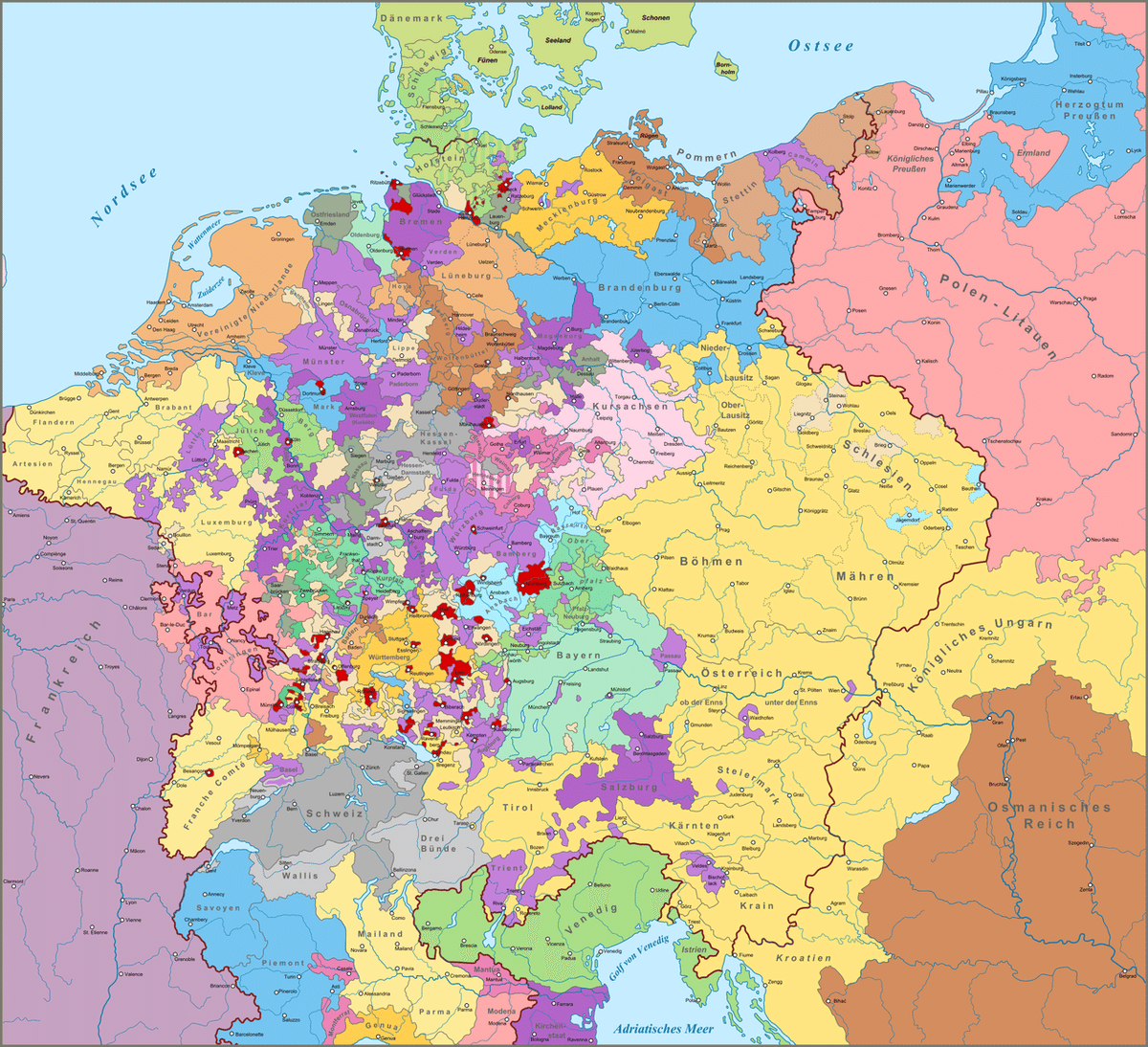

紫色の部分がローマ=カトリック、それ以外の部分が新教(カルヴァン派やルター派など)。複雑に分布していることがわかるね。

各地の新教の勢力を攻撃し、一時、勝利は目前となった。

しかしその勢いが北のバルト海に達すると、「バルト海はスウェーデンの海だ!」と、今度はスウェーデン王国が参戦する。

スウェーデン王国はルター派の新教を採用した国なので、ローマ=カトリックを掲げる神聖ローマ帝国と戦うのはうなずける。

しかし、スウェーデン国王グスタフ=アドルフ(在位1611〜32年)は、リュッツェンの戦いで戦死。

その後同じく新教国のデンマーク王国が参戦。

さらに、ルイ13世の治めるフランス王国がまさかの新教国側で参戦することになる。

フランスは旧教国なんだから、旧教国の神聖ローマ帝国の側で参戦......というわけにはならなかった。

神聖ローマ帝国もこれにはびっくり。

もはや宗派の違いがどうという時代は終わり、結局、フランス王家とハプスブルク家の間の “因縁の戦い” に持ち込まれることになったわけだ。

30年におよび主にドイツを主戦場とした三十年戦争の終結は、テーブルの上で合意されることになった(ウェストファリア会議)。

すでに人口が激減したドイツは、その後も長く停滞。

濃い色のエリアは、開戦前に比べ人口が約3分の1以下となってしまったところ

ドイツでの戦争の惨禍を描いた銅版画シリーズの一作

「これらのエッチングの制作意図をめぐっては、専門家のあいだで解釈の揺れがあるようだ。たとえば、フランス軍のロレーヌ地方への侵攻にたいする抗議や、農民の反乱の擁護といった政治的な意図を読み込む解釈もあれば、もっと直截に三十年戦争の冷めた報道の記録—ルポルタージュの先駆け—とみなす解釈もある。あるいは、キリストの受難を連想させる宗教的な暗示が込められているとみなす説や、さらにはサディスティックな楽しみに応えているとみなす解釈まである。

いずれにしても、これらの説からどれかひとつを選ぶのは困難で、またその必要もないように思われる。というのも、《戦争の惨禍》のエッチングは、共感や同情をおのずと誘いもすれば、また反対に、嫌悪や憎悪をいやがうえにも掻き立てずにいないからである。」(岡田温司『反戦と西洋美術』ちくま新書、2023年、26-27頁)

神聖ローマ帝国の権威も丸潰れだ。

帝国に歯向かったドイツの諸侯の国々が「もう神聖ローマ帝国の言いなりにはならない」と、各諸侯の治める国の統一的支配を認めさせたため、神聖ローマ帝国内部にドイツの諸侯の国々(領邦)が 300以上も “モザイク状” に分布する状況となった。

国を超えて支配権をおよぼすような「帝国」なんてもう“時代遅れ”。

国を超えて領域を支配しようというハプスブルク家のやり方に、各国の支配者は反発したのだ。

「これからのヨーロッパでは、複数の国のからむ問題にあたっては「国際会議」をひらき、決めることにする」

「戦争が起きないように、平時には外交官を交換し合い、話し合いを重視する」

「やむをえず戦争になった場合にも、戦争終結後には会議をひらき、条約を定める」

「各国における主権を、おたがい尊重する」

こうしたことは、今の世界では当たり前になってることだよね。

国力に差はあれど、どの国も形式的には“対等”にお付き合いをする。

このような国際体制を「主権国家体制」というよ。

このしくみが“常識”となっていったルーツは、三十年戦争後にひらかれたウェストファリア条約にあったのだ。

***

さて、ウェストファリア条約によってもっとも利益を得た国のひとつが、スウェーデン王国だ。

バルト海沿岸の派遣をにぎろうとしたスウェーデン王国は、バルト海を超えた北ドイツ沿岸の西ポンメルンというところに領土を獲得。

こうしてスウェーデン王国は、バルト海を取り囲む「バルト帝国」となったのだ。

また、ながらくハプスブルク家に対して独立を宣言してきたスイス連邦やネーデルラント連邦共和国が、諸国によって独立を認められたのも、このときのことだ(スイスについては異論もある)。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊