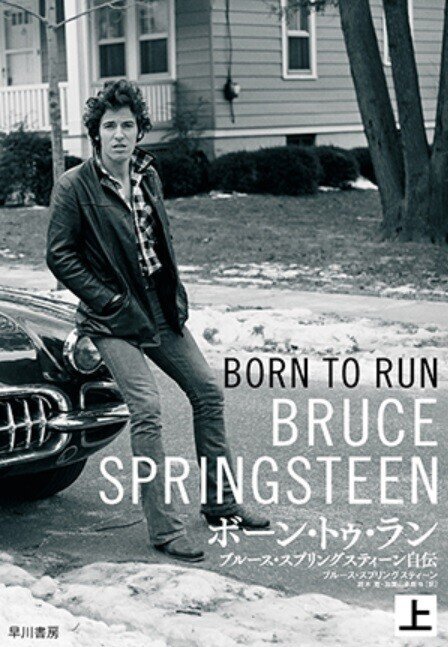

ボーン・トゥ・ラン(ブルース・スプリングスティーン自伝)

ブルース・スプリングスティーンのユーモアが随所にちりばめられていて、くすっと笑えるところがたくさんある。まず、これはすごくいい。複数の訳者が関わっているため、訳文がさまざまであることは否めないし、これはどうもなぁ…と思うところもあるけれど、それが逆に笑える要素になっているところもあるかもしれない。

たとえば、ディズニーランドでボーン・イン・ザ・USAのロゴのバンダナをかたくなに外さず入場拒否された話とか。こういうのがたくさんある。笑えます。「エコーのかかった震える粥」とかも(笑)

一方、「この本の中心にあるのは、おれの努力とマイアーズ医師のおかげでなしとげられたものだ」とあるように、長期間の「うつ」等との闘いの記録、とみることもできる。欲望、栄光、エゴ、失望、と言葉をならべれば、いわゆるサクセス・ストーリーにつきものの諸々を読み取ることができる。「安らぐために休んではならない」「ありのままの自分に戻ってくつろげない」と本人ももらしているように、いかに強靭な肉体と健康に気をつけたスプリングスティーンであっても長期のロード(ツアー)では順当に心身は悲鳴をあげてくる。その微妙な変化、ディテールを気にかけながら読むのも興味深い(なかなか体験できないことばかりだ)。

さて、ではスプリングスティーンのいったい何が魅力なのか。

いろいろアルバムを聴きながら本を読んでいたけれど、確かにずっと聴いていると声に圧があるのでしんどいというところはあるかもしれない。その一方ではジャクソン・ブラウンのアルバム「孤独なランナー」などはほぼライブ録音でありながらとても端正。だからスプリングスティーンなら「ネブラスカ」とか素朴なのをけっこう聴いていたけれど、1988年の「アムネスティ・インターナショナル・プレゼンツ 〜ヒューマン・ライツ・ナウ〜 ライヴ・イン・ブエノスアイレス」なんかは破壊力が飛び抜けていて泣ける。むろん目から流れる汗。そのときそのときで聴き分けたらいいですね。

おっと、さて、ではスプリングスティーンのいったい何が魅力なのか。

確かに勢いでいっているところはあると思う。もちろん繊細なところもある。やさしい人。それはまちがいない。やさしい人は僕にとって魅力的。

ひとつ大きくいえるのは仕事に対する姿勢。いろいろな契約のゴタゴタがある。バンドメンバーとのいろいろも赤裸々だ。もちろん本人の自筆であるので、美化しているところもあるのかもしれないが、一見はオラオラ系のボスみたいなところもあるけれど、争いごとみたいなものはあまりない。相手のことを思って「先に引く」感じ。「中庸」という言葉がひとつ出てきて、この言葉がとても印象に残った。この人は中庸でいられる人なんだ、と。

だから、ジャクソン・ブラウンらと共に(こないだ彼の本を読んだから挙げるわけだが)社会活動、政治活動にも音楽を役立てていくけれど「中庸」っぽい印象はついてまわり(もちろん良い意味で)ぎらぎらしている感はあまりない。ちょうど一昨日、9.11から20年を迎えたわけで、9.11というと僕も確かに「ザ・ライジング」はレンタルして聴いた記憶がある(僕は弱冠21歳だった)。このあたりから、より政治色も濃くなってくるようで(僕はこのへんのアルバムはほとんど聴いたことがない。ベストで数曲ひろっているぐらい)「レッキング・ボール」に込めた思いと、それほどウケなかった(全米チャート1位はとったようだけれど)という振り返りには、少しだけ老いた悲しみのようなものを感じた。しかし筆致はたんたんとしていて潔い。

スプリングスティーンは「ボーン・イン・ザ・USA」のツアーのあと、落ち着きたくなる。

つまり、ロードばかりの生活から「家に入り」たくなる、というわけだ。

ここでおもしろいのは、この「家に入りたい」という思いを、曲を通じてファンとも共有しようとするところ。いや、そんなにおもしろくないかもしれない。ちょっと伝わりづらいかもしれない。しかしこう、この自伝を読み続けていると「ファンに寄り添っている」感を、ひしひしと感じる。おしつけがましくはない。でも声に多少のおしつけがましさを感じるときがないわけではない。

1990年に長男が生まれる。(ちなみにその数年後に生まれた長女ジェシカ・スプリングスティーンは先般の東京オリンピック、馬術障害飛越団体で銀メダルに輝いている!)

僕には子どもがいないし、子どもが生まれた特にお父さんがよく言うことかもしれないけれど、スプリングスティーンも例にもれず「今までのいろんなこだわりがどうでもよくなった!あぁ愛すべき!リヴィング・プルーフ!(生きている証!)」とあいなったわけだ。

「作曲より子どもの相手が大切」「芸術が生活に勝ることはない」といったことも綴っている。

1999年の黒人射殺事件をきっかけに作られた「アメリカン・スキン(44ショッツ)」は物議を醸したようだが、スプリングスティーンは最初のEストリートバンドから黒人サックスプレイヤーであるクラレンス・クレモンズを入れてツアーにまわっているし、いわゆる社会的弱者へのまなざし、ふつうの人々へのやさしいまなざしというのは、いつもあったのだと思う。いや、いつもなくても、成功を手にした後にはそこに回帰していったのだと思う。自身の病とも戦いながら。

本人が書いているとおり「読者に自分の心の内を明かすという約束」が、見事に果たされている。スプリングスティーンはさすがのシンガー・ソングライターだけあって、最後まで楽しく読むことができた。

読後感としては、決して戦うことをあきらめたくない、という思いと、どうにもならんことはどうにもならんから敗北しちまってもいい、という思いの共存だ。スプリングスティーンはきっとどちらもうけとめてくれる。

スティングがスプリングスティーンの「ザ・ライジング」をカヴァーしているYouTubeがあるのでぜひご覧ください。とってもやさしいお顔をみることができます。

さて最後に、本書に出てくる作家ならびに小説をすべて紹介します(読書ブログらしく)。それぞれに細かい説明はあまりありませんでしたが

・「二都物語」(チャールズ・ディケンズ)

・(フラナリー・オコナー)※The Riverはここから?

・「オン・ザ・ロード」(ジャック・ケルアック)

・「怒りの葡萄」(ジョン・スタインベック)※主人公の名前をアルバムタイトル「ザ・ゴースト・オブ・トム・ジョード」で使用

・「いなごの日」(ナサニエル・ウエスト)

…柴田元幸さんがよく訳されていそうなラインナップでした(僕はすべて未読)。

最後に、印象に残った一文を紹介します。<下巻P.70(44章 “袋小路のおれを救い出してくれ”)より>

わかるのは、おれたちは歳を取るにつれ、整理していない荷物が重くなるということだ……それもかなり重く。整理するのを拒んでいると、代償は年々高くつくようになる。

【著書紹介文】

アメリカを代表するロック・ミュージシャン、ブルース・スプリングスティーンが七年の歳月を掛けて執筆した、初めての自伝。その生い立ち、精神的な苦境、父との関係から代表的アルバムの誕生秘話まで、すべてを赤裸々に明かす。全米ナンバー1・ベストセラー

(書影と著書紹介文は https://www.hayakawa-online.co.jp より拝借いたしました)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?