ACT.110『富士山駅』

富士山駅にて

フジサン特急を下車し、この駅である撮影の為に駅で暇を潰す。

フジサン特急を下車した時、横には大月方面に向かおうとしている205系改造の6700系が停車していた。

この駅はかつて『富士吉田駅』であったが、平成23年に駅をリニューアルする際に『富士山駅』に改称されたのであった。リニューアルは富士急行線の中で走行している観光特急のうちの1本。『富士山ビュー特急』と同じデザイナーによるものだ。

水戸岡鋭治氏のデザインがキラリと光り冴える駅となり、明るさと同時に暖かさが増した。

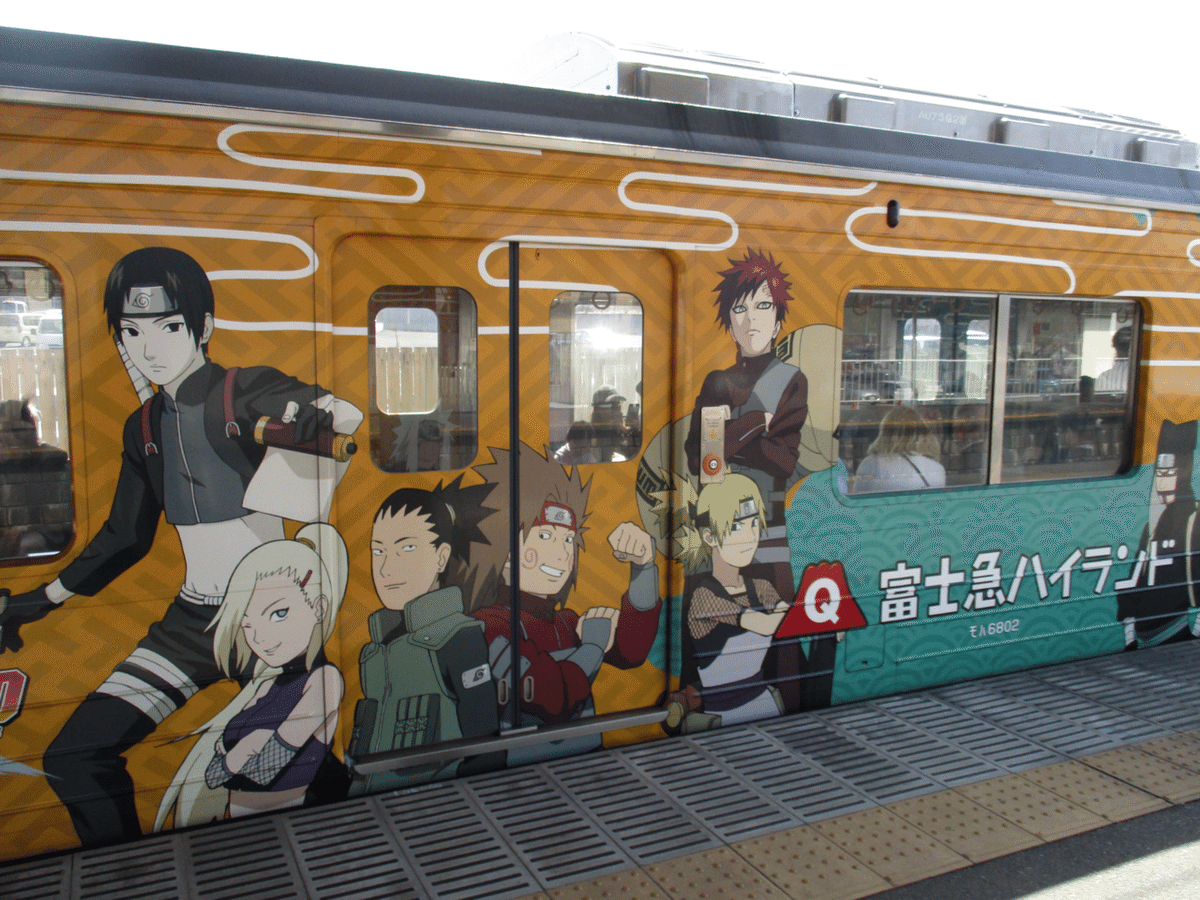

富士山駅の看板とNARUTO装飾の6700系を撮影する。

前面だけ見ていると赤一色なのでキャラ列車と判別するのに時間がかかるが、側面に回ってみると多彩なNARUTOのキャラクターが描かれている。

鉄道ファン的には健在なる205系の姿を。マンガ・アニメのファンにはNARUTOのデザインをそのまま楽しめるので双方のファンにはお得な列車である。

少しだけ側面を飾っているNARUTOキャラを見ていこう。

富士急ハイランドのロゴの下にて車両番号をようやく観測したのだが、どうやら6700系の2本目の編成のようだ。末尾の数字が『2』となっているので、2本目に導入された6700系である。

この車両には『トビ』・『干柿鬼鮫』・『デイダラ』が描かれている。

一部しか撮影の記録が残っていないので申し訳ないところ…なのだが、この車両には主人公である『うずまきナルト』が描かれている。

他にもキャラクターが装飾され描かれているのだが、このヶ所しか撮影していないのがどうも…

富士山との共演しているこのイラストは、外国人観光客にアピールする、良い『JAPAN』としての形が出ているだろうか。

この車両には『サイ』『奈良シカマル』『山中イノ』『秋道チョウジ』『テマリ』『我愛羅』『カンクロウ』が描かれている。

幾つかは既視感のあるキャラクターばかりであったが、いかんせんテレビアニメの放送時期や漫画原作の連載時期にはあまり触れていなかったのでキャラクターに追い付くのに非常に苦労した。

有識者の皆様、間違っていれば何かお願い致します。

この車両には『うずまきボルト』『うちはサラダ』『春野サクラ』『ミツキ』が描かれている。

なんとなく、『うずまきナルト』と『うずまきボルト』の区別くらいは…になるのだが、それ以降になってくるとかなり厳しい。(マンガはそこまでだったので)

先ほど、訪日で乗車している外国人の方々が撮影していると記したが、日本人の乗客も記念撮影を思い思いにしており、NARUTOの人気度の高さを改めて考える事になった。

撮影して少し、NARUTO電車は山を下って大月方面に向かって歩み出していった。

富士山駅とは

富士山駅に停車する6000系と6700系。

6000系は水戸岡鋭治氏によるデザインで先代の205系らしさを残しつつの富士急行への溶け込み…となり、そして6700系に関しては富士急行の電鉄営業90周年を祝して金色の装飾に仕上がっている。

かつて両者共々、東京の都心を走行した車両とだけありガラス張りの建物が非常によく似合う。

高層ビルではないものの、ターミナル駅に停車している姿は何処か都心を支えし威厳のような空気を感じるのであった。

6700系は忠霊塔付近の踏切で撮影した時と同様に下吉田行きの運用に入っている。

富士山と下吉田を交互に往復するシャトル列車のような仕事をこの時は請け負っていた。

駅の中には、富士急行線の電鉄事業が社名変更した記念の看板が掲出されていた。

車両名などを記す際には現在だとこの社名変更をした方を使用して記さねばならないのだが、今回は文字数短縮の為に『富士急行線』の言葉を使用して記していく。

さて、同時に説明もしておこう。

・どうして富士山駅はスイッチバック方式なのか

に関してである。

富士山駅とは特殊なもので、大月方面から河口湖方面に行く為には一旦この駅で方向転換をし、列車の向きを変えてからでないと河口湖に到達できないのだ。

その理由は遥か昔に残されていた。

その理由を単純に説明すると…

『先に線路が伸びていたから』

である。

富士急行は路線表記でこそ、統合されたようにして『富士急行線』と大月から河口湖まで1つの路線のようにして案内されているが、この富士山駅で大月側は『大月線』。河口湖方面は『河口湖線』と別路線になっている。2つの路線がつながったのが現在の富士急行なのだ。

大月線はかつて『馬車鉄道』であり、この馬車鉄道は山中湖を経て。そして更には静岡・御殿場方面にまで繋がっていた。

この馬車鉄道は規格の相違などから直通などはできなかったが、大正時代に動き出す。

大正10年、双方の路線が馬車鉄道から電化され電鉄会社となった事によって直通運転が開始される。

その後、昭和2年になり静岡方面に伸ばした線路が廃止されてしまった。コレによって

『富士山駅が行き止まり』

という現在の基礎が完成する。

現在の富士急行の土台となる会社が出来上がったのは、昭和4年である。

昭和25年に富士急行は富士吉田駅(現・富士山)に河口湖方面までの線路を敷く。

河口湖までは方面を変えて進まねばならないので、富士急行は逆側に線路を追加するような形となった。

つまり、富士急行のスイッチバック方式は

『線路の追加』

という特殊な昭和初期の歴史によって生み出された特殊な構造というワケだ。

歴史の壁は、こうして交通の障壁となって現在も残存している。

足準備

逆方向、大月行きの列車を撮影してから富士山駅を出る。列車の写真を撮影した際に映り込んでいたあのガラス張りの建物に今から向かおう。

富士山駅には、複合の商業施設が充実している。

中にはモスバーガーにダイソーと全国チェーンの店も展開されており、さながらの充実ぶりであった。

商業施設の中に入って、館内の端にあるエスカレーターに乗って移動する。館内の最上階にダイソーがあり、ダイソー内で必要な資材を買った。

特に充電器類が不足しており、ケーブルの接続などの都合から新品の製品を買ったが結局使えないようだった。110円程度ではあるが購入の損である。

そのままエスカレーターを下って、富士山駅方面へ。エスカレーターで最下段まで降りると、1階にはお土産屋が展開されていた。しかしこの土産屋では何も購入せず、ただ見て回っただけだった。

この富士山駅では、商業施設ほどではないものの小規模な土産物屋が改札外に設置されており、土産はこちらで購入した。

購入したのは、フジサン特急のキャラクタークリアファイルと富士山を印刷した御当地のサクマドロップの缶に入ったアメだ。

特にこのフジサン特急を目当てに富士急行に乗車したので、この土産は絶対に購入しておきたかった。

あまりにも出来が良すぎて、飾るかまで悩んだのだが現在ではしっかりと使用している。

165山のキャラクターを描いた充実のラインナップである。この他にも富士山ビュー特急などの鉄道土産があったが、自分はフジサン特急関係だけを購入してこの店を離れた。

この土産物屋では、ソフトクリームやホットスナックなどの販売もしており、キッチンカウンターがあった。規模的には縁日やイベントで出展するキッチンカー程度の広さである。

先ほどの写真が一応商品の撮影なのだが、実際にはこのキャラクター表がクリアファイル化されて販売されているような感じである。

フジサン特急のキャラグッズに関しては、いくつか欲しかったのだが現在はこのキャラ一覧をまとめたクリアファイル程度しかないようである。

車内に掲示されているモノと大半変わらないグッズを購入できたのは、個人的な乗車記念として非常に良かった。

6000系記録

富士急行の主力車両として、現在は普通列車として活躍する205系改造の6000系。

かつては山手線に京葉線を走行し、東京の都市圏を支えた通勤電車としてその力を尽くした。

現在は富士急行に転職し、連載内で何回も記しているように小改造を施して編成を短縮した上で6000系の形式名称を与えたれ活躍している。

一部は改造運転台として増設された車両も混じっているが、こうして見てみると本当に205系にしか見えないので驚きだ。ナチュラルに原形を残しての転職はさながらかつての栄華を伝えるようでもある。

目線を下ろしてみると、完全に205系にしか見えないので驚きに満ちてくる。

ゴテゴテにロゴや形式を主張するかのような装飾が目立ってくるが、やはり205系の時代を知っている人、踏まえた人としてはシンプルな色遣いの方がよく似合うように思う。

写真の構図は、よく205系が阪和線で活躍していた際に頭端式ホームの天王寺でよく撮影した構図だ。大阪での205系の活躍しか知らなくても、こうして撮影するとどうも富士急行に転職した現実が受け入れられなくなる。

鉄道ファンとしては新たな活躍を送り出せない複雑な心境になるものだ。

駅の外に出て撮影した6000系。

この6000系は河口湖方面に登ってゆく別の車両の写真だ。

この日は何度も連載内で記しているようにとんでもない快晴の日で、撮影には良い日和であった。

そうした環境の中で記録するもの…だから、この6000系の良さも上手く伝わってくる。

車両として、205系由来の要素を少しでも残しているその洗練された姿。

都市を転職しても、変わらない地元の乗客に

寄り添って活躍する姿。

そうした部分を記録できると、気持ちとして嬉しくなってくるものだ。

まさか既に廃車になっていたであろう205系の田窓車両とこうして山梨県の富士山に近い場所で出会えるなんて。

JR初期の時代が好きな人にとっては最高の瞬間である。

この富士山駅周辺には、車両を点検・検査する場所があるようだ。

背景には富士急行が世界に誇るテーマパークである富士急ハイランドが聳えている。

観覧車の立ちはだかるその姿は、

「いよいよやってきたんだなぁ…」

と感慨に浸らせるに充分すぎた。

その下には検査をしている、待機している車両が留置されている。

車両はどうやら205系の原形車両を改造した車両で、真っ赤な車両…となれば『リサとガスパール』のラッピングが施された車両だろうか。

今回は乗車・撮影も叶わなかったのでまた次回に回すとしよう。

富士山駅からはその名のように、綺麗に駅から富士山を眺める事が可能である。

撮影した時には逆光かつ雲の傘が見えている状態ではあったものの、駅から富士山が見える距離というのは駅名を富士吉田から富士山に改名した甲斐があったというものだろうか。

さて、この駅にやってきた本命がある。

その列車を待機するべく、駅の外に向かったのだった。回り道にならずとも行ける道を発見したので、今のところ気は楽である。

あさぎり伝説(序)

御殿場線と小田急線を松田駅の連絡線を介して走行し、沼津から東京の副都心である新宿までを結んだ現在は伝説の特急列車、あさぎり。大手私鉄とJRによる相互直通運転をした特急列車として、その名は現在伝説に飛躍した。

現在でも御殿場線と小田急線の直通運転は実施されているものの、乗り入れに際しては小田急側の片乗り入れとなり。そして更に情報を捕捉してしまうが、列車のJRへの乗り入れ駅は沼津までだったものの御殿場まで短縮され、かつての栄華は残っていない。

列車名は『ふじさん』に改称され、列車名からも『あさぎり』は姿を消した。平成30年のダイヤ改正の出来事である。

御殿場線への直通運転ではなく、どちらかというとお邪魔している状態の乗り入れ運転として現在は継承されていると言った方が良いだろうか。

話を再び、『あさぎり』に戻しておこう。

『あさぎり』という列車名の由来だが静岡県の富士山西方の山麓に広がっている『朝霧高原』が由来となっている。

この名称に関してはJR東海・小田急の両車両が相互直通運転をするよりも前の話。昭和30年に『あさぎり』の名を冠する列車が登場した。

当時、国鉄側(JR東海)の御殿場線は非電化であった為、小田急側は専用のディーゼルカーを製造してこの運転に対応した。

そうした事情を経て、時代は平成に移り変わってゆく。小田急↔︎御殿場線の直通列車に最大の栄華がやってくるのだ。

小田急の20000形RSE登場とJR東海による371系のデビューである。

この双方の車両の誕生が、御殿場線と小田急の直通運転に新時代を巻き起こしたのだ。

両車は平成3年に『あさぎり』の特急昇格によって誕生した。互いにコンパートメントグリーン車や飲食サービスの提供など、その車両の隆盛は尽きる事がなかった。

最も、JR東海の371系の場合に関しては時のバブルトレンドを反映して時のJR東海を席巻していた車両であった『100系新幹線』を在来線版で徹底的に意識させた仕様になっていた。

小田急のロマンスカーで展開されていた『走る喫茶室』の伝統。そして『ロマンスカー』として脈々受け継がれていた伝統に恥じる事なく、同じ線路を走る車両としての気合が入っていたのだろう。

徐々にそのサービスは縮小されていくが、JR東海371系・小田急20000形RSE。互いが演出し、輝かせた『新たなリゾート特急の像』は引退する平成24年まで栄光のものとなった。

そして、JR東海371系はJR東海の電化路線各地で臨時列車・団体列車として走行…

小田急20000形RSEは御殿場線との直通運転が終了するとそのまま廃車になった。

共に富士・西伊豆を盛り上げた豪華なリゾート特急…。

共に営業運転上で顔を交わし、小田急線にも。そして御殿場線にも鮮烈な印象を残した特急列車だったが…

この2本が再会する事は来るのだろうか。

ファンの誰もがそう思った。

しかし、ある奇跡が巻き起こる。この話の続きを探しに、富士山駅までやってきたのだ。

あさぎり伝説(現)

共に『あさぎり』の仕事を終え、JR東海の自社線内を走行し。そして長らくの休息を取っていた御殿場線の特急列車。

しかし、奇跡が起こる。

富士急行への譲渡が決定したのだ。

165系電車由来の車両で特急列車のやり繰りをしていた富士急行。そんな富士急行が後継車に、小田急から20000形RSEを購入したのだ。

平成25年。富士急行へと譲渡されて新天地の活躍を歩む事になった小田急20000形RSEは『フジサン特急』として第2の活躍を開始した。

そして遅くなる事、平成27年。

もう1人の相方であるJR東海の371系が『富士山ビュー特急』として富士急行に譲渡されたのだ。

こちらに関しても先述理由で、165系電車由来の車両運用への限界という名目であった。

互いが富士山の北側から、南側で再会し今度は同じ会社で同僚となる。このニュースは大いにファンを沸かせたのであった。

互いに生涯富士山のような縁で巡ってきた、富士急行への譲渡。

車両の選定には大いなる遊び心と年代の合致が含まれているように思う。少しでも互いの引退時期がずれていれば。富士急行が悩みを抱えねば実現しなかった奇跡だったろう。

さて、少しだけ双方が現役時代だった平成3年から平成24年までの時代に一旦遡ろう。

特急あさぎり…は、現役時代。御殿場線の『谷峨駅』で小田急20000系RSEとJR東海の371系が顔を合わせるというダイヤが組まれていた。

現役時代、双方が顔を合わせた谷峨駅での交換は一時期静岡県の花ある鉄道風景の1つとなり、大いに盛り上がった。

現役だった時代には撮影ができなかったが、互いの車両が富士急行に譲渡されたこのチャンスを折角なら活かしたい…と富士急行線の時刻表を頼りに探してみた。

しかし、一向に見つからない。

悩んで何分ほどだったろうか。並び方には多少妥協して…など条件を重ねた上で、この場所になった。

「富士山駅で双方が方向転換の為に行き違いも兼ねて並ぶのでは?」

少しだけフジサン特急・富士山ビュー特急共に怪しい空白を発見し、向かってみる事にした。

そして富士山駅の発車標。

発車標には『富士山ビュー特急』と『フジサン特急』が双方、大月行きと河口湖行きで表示されていた。

「やっぱりコレか、一時はどうなるかと…」

この旅で。富士急行に乗車した目的であった光景にようやく出会えそうだ。

あさぎり伝説(結)

発車標の時間に表示されている特急が、もうすぐやってくる頃だ。

先にやってきたのは大月方面からの富士山ビュー特急である。真紅の車体に染まった371系…もとい、富士急行8500系の姿に関しても慣れてしまった。

しかし、シルエットだけは変わらない。

あの純白のタキシードに身を包んだ姿が甦ってくるのだから、自分の脳内補完とは驚くべくしてピッタリと一致する。

富士山ビュー特急は、河口湖方面のホームに入線して方向転換の為の準備に入った。あとはもう1人の主役を待つだけである。

踏切が鳴った。

先ほど乗車した、河口湖に向かって登っていった小田急20000形RSE…もとい富士急行8000系が入線してきた。

いよいよ2人の主役が揃った。

平成20年代。惜しくも見る事ができず、図鑑や雑誌の中で散ってしまった両役者の共演が遂に実現する。

互いの特急列車を出迎える際の踏切の警報器のサウンドが、自分では花道を行く役者への手拍子のように聞こえたのであった。

ゆっくりと8000系が停車し、富士山駅で両役者が並ぶ。

富士山ビュー特急・フジサン特急と本来では記さねばならないところだろうが、ここでは互いにそうした名前で呼ぶのが勿体無い。

あの副都心と静岡県の御殿場を盛り上げた特急列車『あさぎり』が時を経て蘇った。

ここに居るのは8500系・8000系ではないように思えてしまう。

「谷峨駅の姿がここにある…!」

夢中でシャッターを切っていた。

駐車場に移動して、もう1枚。

純白の新幹線チックな姿ではないし、寒色系の落ち着いた姿ではなくなったものの。

そこには371系と20000形RSEが並んでいる。

生涯富士山…と何度も記しているが、本当にこの2形式は

『並んだ姿こそ最もの華となる』

のではないだろうか。

奇しくも同じ場所で再会し、同僚となる事も運命だったのではと勘繰ってしまう。

そしてそんな夢のような時間は一瞬にして溶け、互いの特急列車は大月へ。河口湖へ発車していった。

かつての小田急・JR東海の隆盛と絶頂の姿がそこには繰り広げられていたのである。

河口湖線へ

いよいよ、長く乗車してきた大月側の旅路は終了する。

ここから先は埼京線から転職してきたトーマスランド号に乗車して、富士急行の終着駅である河口湖に向かおう。

しかし外国人の大量に乗車している混雑は止む事がない。いつまで続くのだろうか…