千さんと三井さん【茶の湯の美学 展】 三井記念美術館 東京都中央区

明治期に勃興し勢いを得た実業家は、没落していく武家・公家や寺社から流出していく美術品群を圧倒的な財力で蒐集しました。ただし戦争や恐慌を生き残れず脱落したケースも少なくありません。一方、江戸初期に創業した三井家は400年近い歴史を通じそのコレクションを充実させ、その時の当主たちが家元や作家とコミュニケーションを取りながらヒトとモノの歴史を紡いできた点が他者とは一線を画します。

三井記念美術館での茶の湯系特別展に足を運ぶのは久しぶり。チラシだけ見て予備知識なしでしたが、予想以上の収穫がありました。それは三井家と千家の関係からくるもので、ストーリーを持つモノとの出会いはシンプルに楽しい。

東京都中央区日本橋室町2-1-1

茶の湯の美学

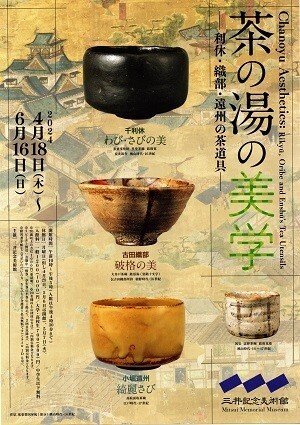

茶の湯の美学とタイトルのついた展示は2024年4月18日から6月16日まで日本橋の三井記念美術館で開催。

チラシには利休・織部・遠州の茶碗。そして三井の茶碗の頂点に君臨する志野茶碗卯花墻(国宝)。今回は第4室のみ撮影可の設定で、卯花墻は今回も不可。卯花墻は美濃で焼かれた茶碗ですが作者は不詳、箱書は片桐石州(貞昌:1605-1673)。利休が亡くなった後、1599年ごろのモノとされています。残念ながらその良さが自分にはピンときません(好みの問題)。

展示は、千利休の師匠、利休本人、そして利休スピリットの継承者。そこに絡む三井家というカンジで、繋ぐ糸が千家でした。

2024年4月-6月 三井記念美術館

編集・発行:2024年 169ページ

三井記念美術館

最近茶の湯系の図録はあまり買っていませんでしたが(内容がカブると買いません)、展示を見終わったらこれは買わねばとショップへ直行。

三井家と千家

三井家の祖高利(1622-1694)は「商人が道楽にハマり過ぎると家が傾く」と喝破しています(実際に兄の家は没落)。しかし武家や上層町衆との付き合いなど事業には必要な面がある事は否定しなかったようです。

三井家の本拠松坂は紀伊徳川領、そして藩の御用を務めた関係性。紀州徳川家の茶頭が表千家だったので、同じ流派の茶を嗜むようになったそうです。

三井家当主が家元から直接教えを受けるようになったのは7代如心斎(1705-1751)のころからのようです(それまでは高弟からの伝授、千家に対してのかなりの援助が実を結んできたとも)。

新興町人の門人たちが増えつつあったタイミングで、新しい稽古法と千家を頂点とするヒエラルキーを確立させたのが如心斎だそうです。そこにうまくハマった三井家。

公家や武家そして寺社もそうですが、権威(歴史)を利用して序列を構築、その頂点に自分たちが立つというスタイル、なんとなく新参者にはお金がかかりそうで(ステップごとに)やや排他的な印象がありますけど(笑)

以降の三井家と千家の関係は緊密に。

高利さんの子高平(1653-1738)は京都油小路二条下ル西側に邸宅を構えています。現在のホテル ザ ミツイ キョウトの位置でしょうか。そうだとすると表千家(裏千家も)は三井邸から2kmほど北の距離。

北三井6代高祐(1759-1838)筆とされる利休像。秀吉を怒らせることになった大徳寺山門に置かれた利休木像を模写した的なという解説。

こちらも高祐筆の利休像で、遺偈は表千家8代啐啄斎(1744-1808)筆で、絵の左側から書かれています。表千家に伝わる長谷川等伯筆の肖像を写したモノで、高祐さんは丸山応挙の門人。茶も絵も師匠がいちいちスゴイ。

千利休の師

古渓宗陳(1532-1597)は大徳寺の117世住持。利休さん参禅の師で、秀吉を怒らせて筑前博多に追放された人(利休の助けにより帰京)。沢庵宗彭(1573-1646)による証明とハンコが墨跡の左端に。

そして村田珠光筆と伝わる絵図が2点。

コチラは漁村夕照図よりユルいカンジ。

村田珠光(1422-1502)はわび茶の祖。価値の高いとされた唐物(舶来品)だけでなく和物の価値にも目を向けた人。利休さんと直接接点はありませんが、その思想は大きな影響を与えています。珠光の「藁屋に名馬を繋ぎたるがよし」は好きなフレーズ。

北向道陳(1504-1562)の茶杓。節がなくスーッとしたシンプルな茶杓。共筒には表千家6代覚々斎(1678-1730)による朱漆の直書。道陳さんは利休最初の茶のお師匠。

こちらは武野紹鴎(1502-1555)の茶杓。筒は千宗旦の追筒。

紹鴎さんは、利休だけでなく津田宗及(?-1591)や今井宗久(1520-1593)など堺の茶人に大きな影響を与えた人。座像の紹鴎さんははゴツイ。

千利休という人

千利休(1522-1591)、美しさを追求した人か?(シンプル過ぎ) 相手への心遣い・気配りに長けた人という話を聞きますが、秀吉との関係のせいか意地悪な印象も拭えません。信長にもそういうスタンスだったのでしょうか?

展示品に加えて関連する品々をいくつか。

千宗旦(利休の孫:1578-1658)筆の利休の後ろ姿(略図)と遺偈(高祐さん筆と同じ)。利休さんの遺偈は不審庵所蔵で、宗旦さんの写しがいくつかあるようです。この像はその1つ。

織田信長(1534-1582)の茶道となった利休さんが信長から拝領した絵図。左側は宗旦さんによる添書。断簡で12枚拝領したそうです。

利休さんから津田宗及に宛てた茶会に使った道具リスト。本能寺の変で罹災した道具(勢高肩衝、珠光茶碗等)が記されているので、信長の茶会でのモノらしい。

利休さん自筆とされる小田原の陣後の摂津は有馬温泉での茶会の記録。

分かる範囲で、

小早川隆景(1533-1597)、秀吉政権五大老の1人

毛利壱岐(勝信:?-1611)、秀吉黄母衣衆の1人

柘左京(柘植与一:1541-1609)、信長の甥

竹田法印(1546-1600)、正親町天皇や大政所(秀吉母)を治療した医師

の名前が見えます(多分)。秀吉と近い関係の人たち。

足利義政が所持した大名物の茶入。北野大茶湯では烏丸家から登場。利休さんがそれを見つけて秀吉に知らせたそうです。後のオーナーが借金の担保として三井家のコレクションに。

茶杓は節の裏が削り込まれた蟻腰。筒の裏面に細川幽斎(1532-1610)が狂歌を直書しているそうですが、見えません(泣) 図録には掲載されていますが墨が薄くて読めません。

利休さんが小田原の陣に同行した時に伊豆韮山の竹で制作した花入の1つで、千少庵(利休の養子:1546-1614)に贈られたモノ。

高利の孫高房の娘と結婚して、三井連家に取り立てられた家原政俊(1707-1754)の祖父自仙が所持した来歴を持つ花入。

同じく利休さんが小田原で制作した花入の1つで、弟子の蒲生氏郷(1556-1595)に贈られたモノ。

音曲に付帯する利休さん自筆とされる書状、何故か古田織部宛。

花入と共に蒲生家から藤堂家へ伝来し、川喜多家(石水博物館)へ。

利休さんが小田原陣中から石清水八幡の僧に宛てた、橋立の茶壺の狂歌が添えられた手紙。利休さんは所蔵する橋立の壺を秀吉から所望されますが結局渡さず。利休賜死の遠因の1つとも。

利休さんの美意識をカタチにした茶道具たち

黒楽茶碗は単独で見ても違いが分かりにくいのですが、こうして比較するとメントリはシャープな印象。尼寺はトーハクでよく見かけます(常設ではありません)。一時期トーハクにコピー茶碗の体験コーナーがありましたが、尼寺はコンパクトで両手で持った時の感覚がしっくりサイズ。

三井家と表千家による明治天皇への献茶の席で使われた釜。

利休さん所持と伝わり表千家6代、7代、8代の箱書のある釜。

利休のフォロワー

古田織部(重然:1543-1615)は、利休のお弟子さんの1人。戦働きより茶人として知られる人。瀬田の唐橋の擬宝珠のエピソードや、利休さん追放時に細川忠興と川岸で見送ったエピソードが織部という人を表しているように思います。織部好みの道具類のデザインは自分にはやや恣意的でワイルド。ただしその生き方は武の人。最期も師匠譲りでしょうか。

織部の武蔵野の狂歌に利休が返歌した書状。小田原の陣で織部は関東各地をを転戦しましたが、小田原にいた利休さんは「隅田川に筑波山や武蔵野と名所を回れて羨ましい、自分が見たのは富士山だけ」と織部に書いています。戦局の終わりが見えていたのか余裕が漂う内容。

もう1人は小堀遠州(政一:1579-1647)。展示品では遠州関連のモノに興味深い品々が目立ちました。織部と遠州の展示室は撮影不可だったのが残念。そういうワケで図録は必須。

遠州の書や箱書のフォントはキレイで好みです。茶碗ではチラシにも選ばれている高取面取茶碗が印象的。綺麗さびとはこういうモノをいうのでしょう。釉薬のツヤと質感がきなこもちアイスのようで面白い。

茶入では2代三井高平が手に入れた瀬戸茶入二見。和歌の一節「二見が浦」から銘がつけられたとされていますが、松平不味(治郷:1751-1818)の添状には遠州がこの茶入れを二度見したから二見としています。不味さんは6代高祐と親交があり、高祐さんに依頼されて添状を書いたとされています。二度見したのか遠州さん(笑)

三井家は幕府の御用請負も務めたので、大名相手の付き合いも増えたと思われます。また三井家と千家の関わりからも付き合いは広がったのでしょう。そういう関係を追いかけるのは手間がかかりますが、歴史の糸が繋がってくるのが面白くなってきたら泥沼です。

どんなにお金があっても買うコトができず、先行者が止めない限り絶対追いつけないのが歴史。これもブランド価値の大切な要素。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?