人の〇〇で小説を書く(1)イチゴミルクパンケーキカメウシ

@kuma_709さんのツイート

https://twitter.com/kuma_709/status/1702080041990181335

より

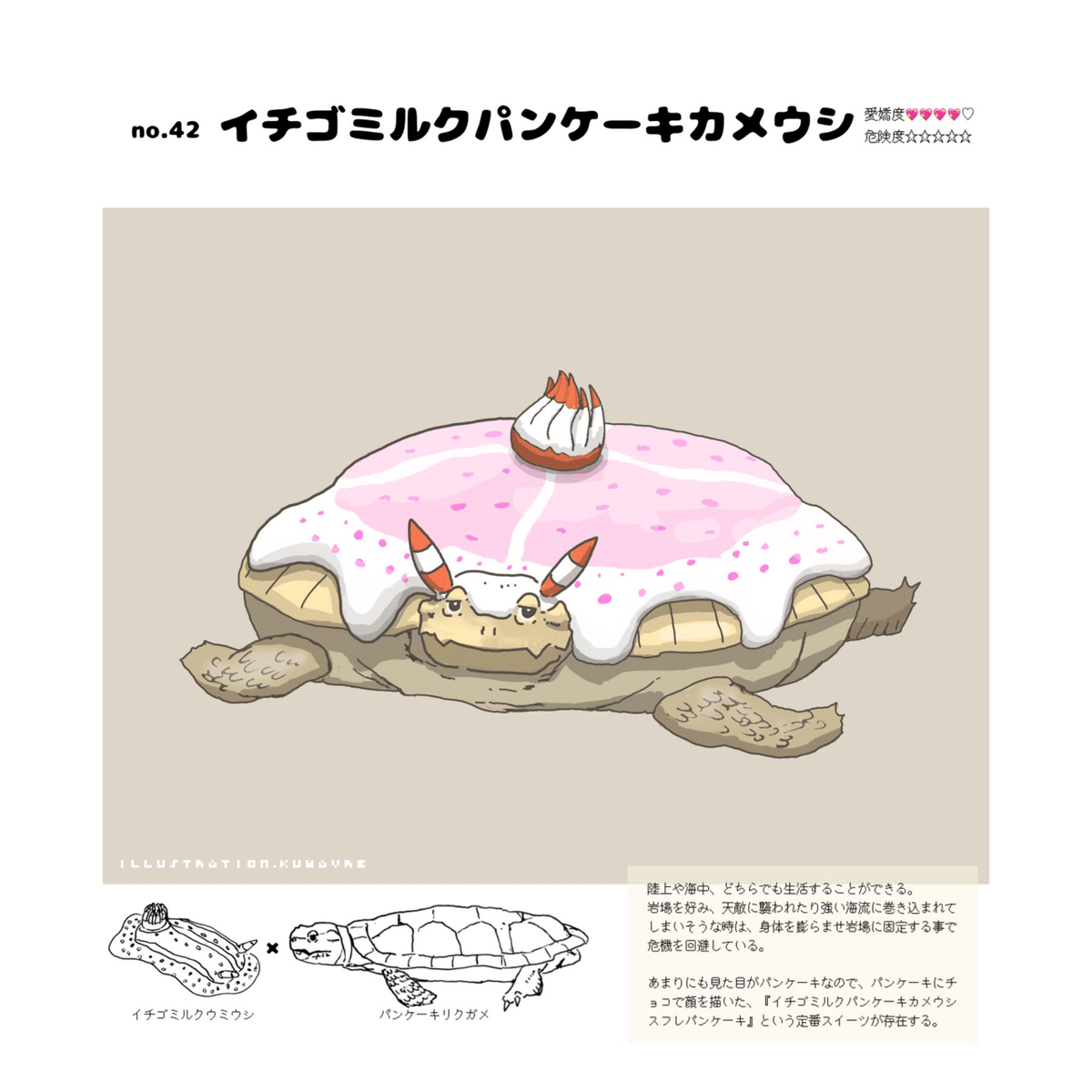

『イチゴミルクパンケーキカメウシ』

イチゴミルクパンケーキカメウシの頭の中はいっつも悩みばかり。だからいつもお口から出るのはため息と悩み。

「ボクだって普通に遊ぶ友達が欲しいよ」

彼の仕事はスイーツ屋さん。その大きな体躯から、厨房では働けないけれど、いつもお店の前でマスコットとして立っている。たまの出張販売のときもついていって、スイーツ屋さんの宣伝をする。

やっと決まったお仕事だけど、彼にとっては天職だった。その大きな体は子どもに人気だし、体のスイーツの匂いは美味しそうで宣伝効果もバッチリ。彼がいるといないとでは売り上げは倍も違う。だからたまにやってくる社長にはいつも褒められる。

そんなイチゴミルクパンケーキカメウシくんの悩みは、共に休日を過ごす友達がいないこと。あとは職場で陰口を叩かれていること。

「あのイチゴミルクパンケーキカメウシ臭くない?」

「分かる、いっつも甘い匂いつけてるよね。私たちはスイーツに匂いが移るから禁止なのにね」

という声を聞いてしまったのだ。社長や上層部を入れればスイーツ屋さんやその大元は大人数だが、実際にスイーツ屋さんで多くの時間を共にする現場の人は少ない。

その数少ない人に悪口を言われているという事実は、彼を孤独にさせるには十分だった。普段はとくべつ友達が欲しいとは思わない、どちらかというと一人でいることの方が多く、それを苦にも思わない性格なのだが、一人でいることが急に怖くなってしまった。

どうすれば嫌われるにすむか。イチゴミルクパンケーキカメウシはまずそこから考えた。

匂いをどうにかすれば良いのだろうかと考え、職場から指定されているいちごのスイーツから、チョコレートに変えてみたが、結果は芳しくなかった。

怒られてしまった。突然の奇行は社長の耳にまで届き、直接大丈夫かどうか聞きにきた。そのときには元のいちごのスイーツに戻っていたために、彼の大丈夫ですの一言は、言葉の意味そのままに受け止められてしまう。

イチゴミルクパンケーキカメウシの背中のスイーツは溶けないようにできていて、柔らかさも彼の采配で決まる。かたくなる、こともできれば、やわらかいすな、のような質感にもできる。

だけど、匂いはどうすることもできなかった。もっとも、その匂いこそが彼がスイーツ屋さんの売り上げを倍増させる理由の一つなのだが、本人はすっかりコンプレックスに感じ、出張販売のときは販売の従業員から離れたところに立つようになった。

そのせいで、一度野生と間違われてモンスターボールをぶつけられたことがある。彼にトレーナーはいなかったが、この町には彼を捕まえられるほどのクラスのトレーナーはいない。せいぜい彼にモンスターボールをぶつけるか、中に閉じ込めても一度傾くだけですぐに外に出てしまう。

手持ちが5から10レベル程度の手持ちしかない子どもトレーナーが大半で、40を超えたレベルのイチゴミルクパンケーキカメウシを捕まえられるものはいなかった。

大人のトレーナーのほとんどは自分の厳選した手持ちに愛着を感じていて増やそうとはしない。それにイチゴミルクパンケーキカメウシがスイーツ屋さんにとっていかに必要かどうかを分かっているので、彼を捕まえるという愚行をするものはいない。

たまにスイーツ屋さんのウワサを聞いてやってきたトレーナーにスカウトをされることもあるが、全て断っていた。イチゴミルクパンケーキカメウシのことをよく思っていない店員でさえ引き止めるのだ。その度に彼は自身が必要とされている喜びを感じ、嬉しくなって、

「はい、ボクもこのお店が大好きなので」と言って断るのだった。

そのせいか仕事仲間は仕事仲間のまま、休日には特に交流がないまま、一人で過ごすのは変わらない。

イチゴミルクパンケーキカメウシはいつしか自分の甲羅についているスイーツを自分と同じ形にするようになった。と言っても背中にあるスイーツの分だけなので本体より何倍も小さい。それを友達と呼んで、お客様がいないときや仕事の帰り道、休日なんかには話しかけるようになった。

それを見た社長が商品化を熱望し、できたスイーツの宣伝のために、隠れてやっていたそれを人前でやらなくてはいけなくなった。

イチゴミルクパンケーキカメウシの孤独を理解するものはおらず、ただ彼の孤独をあざわらうかのように業績は上がっていった。彼も人気者になり、彼自体のグッズも生まれ、ちょっとした人気者にはなったが、彼の心は晴れなかった。

それから10年ほど経ち、スイーツ屋さんは残り続けるも、イチゴミルクパンケーキカメウシの物珍しさより純粋なスイーツの美味しさで繁盛し始めた。彼のグッズの人気は下火になり、彼を模したスイーツ屋のロゴは新規デザインに変わり、時を同じくして彼はスイーツ屋を辞めた。

それからイチゴミルクパンケーキカメウシは何をするでもなく日々を過ごした。自分のスイーツで作った友達のいくつかは意思を持ち、実際に話すようになっていたのでさみしくはなかった。

実のところスイーツ屋を辞めることになった原因はこの意思をもった友達のせいでもあった。社長のあとを継いだ二代目がそれを気持ち悪いからという理由で辞めるように指示したのだ。苦楽を共にし、時に業績に貢献した友達をそのように言われたのが嫌で、辞めることにしたのだった。

そんな彼の家の門扉を叩く者がいた。

「ごめんください」

声は高い。彼は巨大な体躯を動かすことが億劫で「郵便ならポストにお願いします」と返したが、高い声の主はドアを開けて入ってきた。

声の主は人間だった。

人間に開けるには重い扉を彼は全身で押して入ってくる。ゆっくりと重たい音を立てて開くドアを見ながら警察か誰かだろうかと思っていたら、小柄な少年がいて驚いた。

「お前、僕のポケモンにならないか?」

少年は小さい頃、なんどもイチゴミルクパンケーキカメウシにモンスターボールをぶつけてきた子どもだった。彼はずっとイチゴミルクパンケーキカメウシが欲しかったらしく、自分が旅に出る歳になって直々にスカウトにきたそうだ。

イチゴミルクパンケーキカメウシは目を細める。

確かに彼の瞳は、イチゴミルクパンケーキカメウシを捕まえようとする人々の中で唯一澄んだ目をしていたことを思い出す。他のトレーナーにスカウトされているときも傍で見ていた。彼が断ったときにはホッとした顔をしていたのも思い出す。

「ボクは、もう疲れたんだよ。だから、ごめんね。他にもっと強いポケモンもいるだろうし、それにボクは匂いが強いからやめておいた方がいいよ」

イチゴミルクパンケーキカメウシは最後の部分は

を自嘲気味に笑って言った。しかし少年は笑わない。

「僕は君が良いんだ」

その言葉が、イチゴミルクパンケーキカメウシの心を貫いた。一瞬の所業で、単純な言葉。けれど彼が一度足りとももらうことのなかった言葉。どれだけ心が拒んでも次の言葉を待っている部分があって、それがどんどんと広がっていく。

イチゴミルクパンケーキカメウシのそれを満たしたのは、彼の大きな体躯の1割にも満たない小柄な少年の静かな抱擁だった。

返事は相対するようなイチゴミルクパンケーキカメウシの大声の泣き声だったが、少年は何も言わずに、ただ一瞬目を開けて、そっと閉じるだけだった。

イチゴミルクパンケーキカメウシと少年は、旅に出た。

レベル40を超えたイチゴミルクパンケーキカメウシは本来なら言うことを聞かないはずだが、二人の信頼は厚く、その心配は誰もしなかった。順調に勝ち上がっていき、ついには殿堂入りを果たすのだが、それはまた別のお話。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?