クララだけの世界 ~ 虫明亜呂無は考えた、 "女言葉で書いたからといって、女を表現できるわけではない"

「あたし」「ぼく」「私」で性別を偽装しても、その書き手の文体に表れる感受性からわかる

先日、用事があって、博多方面に出向きました。世の中は「お盆休み」ということもあって、博多駅構内は人で大賑わい、キャリーバッグを引きずる大勢の旅行者が往来していました。紀伊国屋書店にも立ち寄り、新刊本コーナーをのぞいていると、あるタイトルの本に俄然注目しました、

「むしろ幻想が明快なのである 虫明亜呂無レトロスペクティブ」

高崎俊夫編 ちくま文庫 2023.7

虫明亜呂無:むしあけあろむ、久しぶりにこの奇妙な名を耳にして、経年という記憶のろ過装置にかけて沈殿した記憶の底の淀みの中に埋もれさせていた「秘めて煌めく思い出」を再び採掘したくなりました・・・

*虫明亜呂無について

1923年9月11日生まれ。東京出身。早大卒。小説のみならず、文芸批評、映画やスポーツ評論、競馬エッセイ、また、三島由紀夫から自分の作品論集の編纂を依頼されるなど、卓抜なる見識と、独特の情感と審美眼に研ぎ澄まされた文体による多彩な執筆活動を行う。

1983年に脳梗塞で倒れ、長年の闘病生活の末、1991年、肺炎のため68歳で惜しまれつつ死去。

なお、上記の新刊本「むしろ幻想が明快なのである」の編者である高崎俊夫氏とは、虫明亜呂無を愛するファンにとってはきわめて貴重で贅沢な愛蔵本「仮面の女と愛の輪廻」・「女の足指と電話機 回想の女優たち」( 清流出版 2009 )と同じ企画・編者である。

女言葉、男言葉だけでは性差や感性の違いはわからない

恋愛問題に悩んでいた若い頃、古本屋でタイトルが気になって買った彼の本「愛されるのはなぜか」(青春出版社 1975刊 絶版)は、「女性なるもの」という二十歳にもならない無垢鈍感で無知迷妄な男子にとって全く未知の生命体のような異性という存在の秘密を開示されたような驚きと溜息に満ちた内容でした。虫明氏は、スポーツを題材にして独自の人間論を展開した作家ですが、このエッセイ集のように、男女論についても卓抜な見解を披露していたのです。

ある章で、日本の女性作家の描く「男」に、実際の男たちが違和感を抱くように、男性作家の描く「女」もどこか不自然である、という感想を数多くの

女性読者たちから寄せられた、というエピソードから、日本語独自の「女言葉」が話題にされます。日本語の場合、平成生まれの若い世代の口語表現は中性化しがちですが、昭和生まれの世代では、「あら、そうですわね」・「そんなの変だわ」・「そういうわけなのよ」など、語尾によって女性化した言葉遣いを今でも耳にします。

21世紀現在においては、男女性差のジェンダーやLGBTQに対する正しい認識と理解を求める社会風潮の波がじわじわと押し寄せてきていますが、日常での言葉遣いに関してはどうなのでしょうか?

note 記事;あるクリエイターの性別は?

たとえば、この note で、あるクリエイターの記事を何度か読みながら、その書き手の性別がわからないままだったのですが、ある日の記事で、自分のことを「あたし」と書いていたので、女性だったんだ、とわかりました。

ただ、これも、「俺」と同様に、「偽装」として使われる可能性もありです。小説や詩などで「ぼく」は、書き手の性別を消滅させるためによく使われていますから。

日本語の「私・俺・あたし・あたい・僕」などを意味する言葉は、英語ではすべて性別関係なしで一人称の " I " で表現するようです。他の外国語では、

女性形・男性形の使い分けや、女性の好んで使う言葉や表現等があるようです。

そこで虫明氏は、言葉による性別の慣用的な使い分けだけでなく、女性にしか書けない、女性ならではの考え方・感じ方を示す表現があるのではないか、ということで、次のような二つの例を挙げて自説を展開しています。

① ある自動車のCMで使われたキャッチコピー( 女性から男性への言い分という設定 )

”目が覚めると、時にはベッドまでモーニングコーヒーを運んでくれるようなデリカシーを。言葉でベタベタおせじを言うのではなく、見えないほんとうの優しさを。女って実は怠け者なのだ。”

虫明氏の推測:

注意深い女性なら、このCMの女性から男性への言い分がすべて男性用語で書かれているのに気づくはずだ。

まず女性が、「デリカシーを」というように、体言止めの言い方をするはずがない。女性なら、ただ、「運んでください」と言うだろう。

「見えないほんとうの・・」では、女性は、"見えない”という言葉は使わず、「ほんとうのやさしさを見せてください」と軽く言うだけだろう。

「女は実は怠け者なのだ」は男性用語であり男性の感覚なのである。「女って、ほんとうは何もやりたくないのよ」といった言い方がふつうであろう。

② イギリスの女性作家M・ドラブルの小説「黄金のエルサレム」の女主人公クララの心情告白に対する虫明氏の見解( 一部を要約して紹介 )

・・・比ゆの世界、それはクララの逃避の場所だった。

彼女が現実に生きている世界は敵意に充ちていたから、少しでも何か別の生き方を思わせるものがあれば、彼女は夢中でそれに飛びついた。

教会の掲示板に聖書の文句「われは道なり、真理なり」と書かれたポスターが貼られている、こういう言葉にも彼女は安らぎを覚える。別にその内容を信じるからでなく、その文句が美しいからだ。

こういう言葉は、広々とした、別種の現実の世界をさし示しているように思えたし、誰かがこれを真理だと信じてお金を出し、掲示板を借りてポスターを作るのも、ある種の代償行為になっているのだと思った。賛美歌の場合も、彼女流の利用の仕方をした。

黄金のエルサレム

ミルクと蜜に恵まれし都よ

おお われは知らず

いかなるこの世の歓びの

汝に満てるやを

この歌詞と旋律の結びつきに、クララはいつも恍惚と酔い、猛々しい野心と欲望に駆り立てられるのだった。

美しい家の中で美しい人々が美しいことについて語っている、現実の地上の楽園を思い浮かべた。想像の源になったのは「この世の」という言葉だったに違いない・・・・

虫明氏は、女性的な言葉遣いは一切使われていないのに、このような文章は女性でなくては書けないと述べて、こう解説しています;

クララは、別に内容を信じなくても聖書の文句を美しいと思う。男性ならば逆に、内容を信じるゆえに美しいと思うようになるのであり、しかもそれが別種の現実の世界をさし示すなどとは考えない。

また男性なら、これを真理だと信じるのはどういう理由からか知りたいとは思っても、掲示板やポスターのことに注意は向かないと思われる。・・賛美歌の一節「この世」を、男性はクララのようには受け取らない。現実に美しい誰かが住んでいる楽園、という実感は持てない。

そして虫明氏は、次のような推論を展開します;

少し過酷な言葉を使えば、一般に女性は、性意識だけで文字を読み、音楽を聴き、演劇を見ている、とすらいってよいのかもしれない。

女性が化学や数学、経済、歴史などにあまり興味を示さないのは、そして、文学や演劇、映画をほんとうに愛好しきれないのは、そのせいだと思われる。

女性の作曲家、劇作家、映像作家がなかなか出てこないのは、たぶん、女性に性意識と性感覚があまりにありすぎて、逆にそれを音楽、劇、映像で組み立て構成してゆく作業が彼女らの手にあまりかねてしまうからなのかもしれない。

書き手の補足:

仮にこの本文が、クララでなく典型的な男性名ジェームズによって書かれているとしたら、このジェームズは男性を装っている実は女性なのか、そうでないなら、きわめて稀な女性的な感性と生理を有した男性、ということになるのではないのでしょうかしら?

・・・以上は、あくまで70年代日本における虫明氏の女性観であり、2023年現在のような社会状況だと「性差別発言」と非難されかねませんが、80年代に読んだ私には、目から鱗が落ちる、全く思いつくはずもない卓見として受け止めていました。

80年代から今日まで、海外も含め多数の作家・詩人や学者・エッセイストの文章に触れてきましたが、こと女性論およびスポーツにまつわる人間論については、虫明氏にまさる知見に出合ったことはありません。

最後に

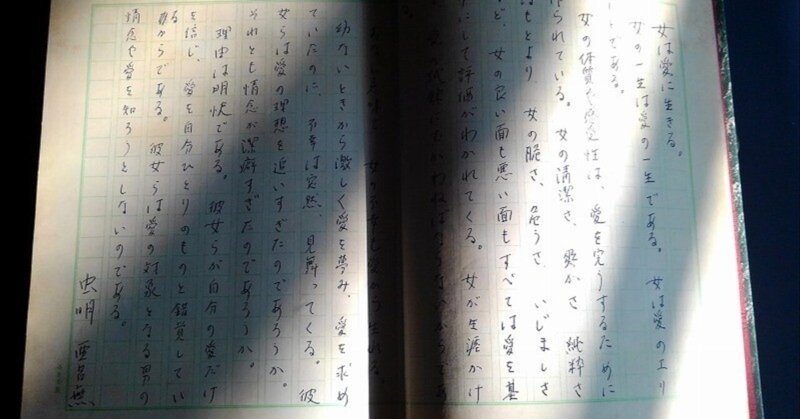

彼を初めて知った本であり、虫明氏の代表作として迷うことなく推挙する、虚実を巧みに織り込ませた「エッセイを装った創作短編集」ではないかと密かに勘繰っている本「愛されるのはなぜか ~ 好きにさせる女性の才覚」より、虫明氏の真骨頂とも言うべき秀麗にして厳格な文体と女性を観る審美眼の凄味を味わえる個所を紹介します;

第一章「恋する男にしか見せない顔」から抜粋

愛されていると感じた瞬間に、女性の顔はたしかに変わる。瞳に透明なうるおいがゆきおよぶ。頬の線がふくらむ。皮膚に湿りがうく。呼吸がはやまる。声が張りをふくむ。

そのような女性の変貌を前にして、「この人はこんなに美しかったのか」と、男性は感嘆する。そして、「彼女の美しさを知っているのは、自分ひとりだけだ」と、恋する男だけが持つ、誇りとも自己愛とも似た感情を抱き始める。彼は彼女を独占したく思う。その独占欲を煽るように、女性の生理的昂揚に促された体臭が伝わってくる。恍惚と陶酔の前兆が訪れてくる。周囲の空気が「女」のにおいで染められてくる。

女性が女性である以上、香料でも紛らわすことのできない空気のにおい、化粧でも隠せない顔の線の変化、ごく些細な手指の円滑な動き、血の流れに色づく頬やうなじの繊細な熱気、にじみでる肌の光沢、声のくぐもる余韻、眩惑を隠さぬ目の湿り、虹彩の拡散現象など、女性は恋の証拠を男性の目の前に率直にあらわにしてしまう。しかも、この生理現象は、一瞬のうちに消滅してしまう。そして一瞬に消えていったために、印象は強烈に男性の脳裏に刻みつけられる。

女性の顔と躰は年代に関係なく、恋に応じて変化してゆく。女性には生涯、恋愛感情がついてまわるからである。ただ、恋愛の対象になるものが、年齢や環境、心理や生理に応じて変わってゆくに過ぎない。母性愛をはじめ女性がさまざまな男性にみせる自己犠牲、献身、寛容、理解、期待すらが、恋愛感情のバリエーションなのである。

自他ともに美人と認め、認められている女性が幾人かいる。その女性よりも美しくないと見られている女性たちがいる。が、現実には、恋愛の勝利者は後者の場合がはるかに多い。理由はきわめて簡潔だ。後者の女性の方が、一瞬の美しさで男性の心をとらえ、恋の勝利者になりえたからである。

書き手より「あとがき」

ひとりの女性の心と表情の変化を、その生理的な変調も含め、ここまで執拗に微細で官能的なまでに描写されると、むしろ、これは、虫明氏の完璧なる夢想に満ちた幻の女性像を描いたのでは、と思ってしまいます。いや、そのもっと奥には、虫明氏の、理想的な女性への深い想いと愛の結晶化があるのでは、と・・そして、背後にうっすらと敬慕する彼の実母の姿がみえてくるよう・・

・・、そうなんです、どういう母であれ、産みの母は、育ての親とは違って、特に息子という男性にとっては強大な影響を与える絶対的存在になり得るのです。母と娘(いずれは母にもなり得る)という女性同士の葛藤や共鳴とはまた違う関係、永遠に異性同士でしかありえない関係、人間同士に昇華できない関係、そういうものが、母と息子にはあり得ると思われます。

特別追記:「夫、虫明亜呂無をめぐる追想」

高崎俊夫編「仮面の女と愛の輪廻」(清流出版 2009)には、巻末に、奥様の手記が掲載されており、これが実に興味深く面白いです。文末にこう記されています;

彼が後に(私との結婚後に)、そのエッセイや小説の中で女性の理想像を追い求めていったのは、私のような不完全な女を娶ってしまったから、そう思えてなりませんでした。しかし、今、新たに編まれた彼の本を読むと、彼に対する深い感謝の思いがこみあげてくるのです。

多少のユーモアと謙虚な心配りも感じる見事な筆致であり、この女性あっての虫明亜呂無で在りえた、と確信できます。

生前は、あの寺山修司氏とも、主に競馬論で親交がおありだったようです・・