もの思う青

毎年ほぼ欠かさず罹患する病といったら、インフルエンツァでも武漢病原体でもない。大型連休が終わり、今後しばらく祝日なしと絶望する朝ぼらけに突然やってくる、そう「五月病」である。

身も心も泥のように重たくて、どこにも行きたくないし何もしたくない。ひどいときは抑鬱症状にまで発展してしまう、あれだ。

ストレスから自律神経の働きが鈍る、日照時間が減ることでセロトニンが分泌されづらくなる、という二点が病理という。これは年を取ったらひしひし身に沁みるようになった「季節の変わり目」の解説でもあるだろう。

最近では秋ごろ五月病めいた症状が発現するのを「九月病」と呼ぶらしいが、それも夏の疲れと短く淡くなりゆく日差しを踏まえればわかりやすい。

ただその理屈だと、年末年始の反動で「二月病」もできそうだ。あるいは秋年度始まりの導入によって「十月病」も。なんでもかんでも病になる時代だから、いずれ12ヶ月ずらり「○月病」で埋まるんじゃないか。

この感覚、そもそも五月にも九月にも関わりはない。四季折々の花鳥風月に癒やされても、モーツァルトのピアノソナタ11番に恍惚としても、その一瞬が過ぎれば鎌首もたげる、年中この心の奥に沈澱しているものだ。

古く西洋では「メランコリア」と呼ばれていた、「憂鬱」である。

英語に"Mondayish"という奇怪な語がある。"Monday"はごぞんじ「月曜日」、そこに接尾辞"-ish"がくっついて形容詞になったもので、「月曜日的な」としか訳せない代物である。

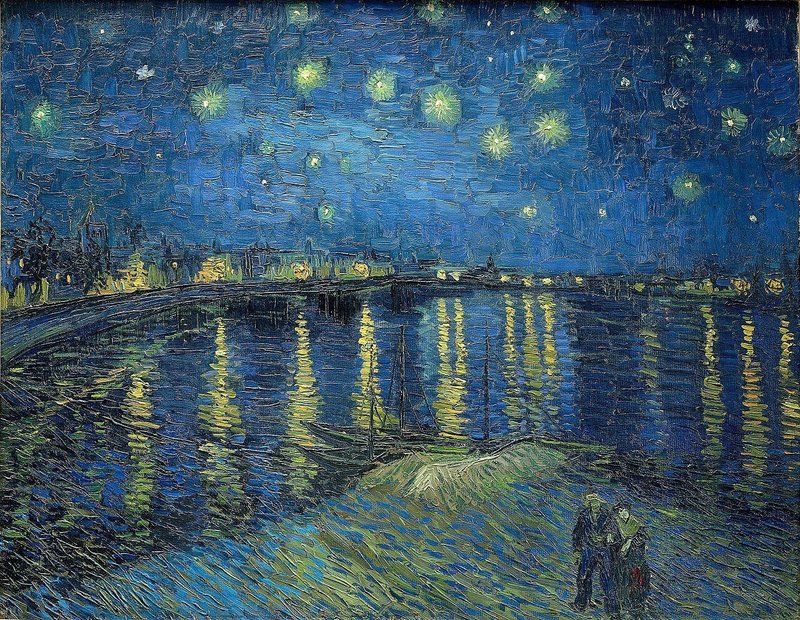

似た表現に"Monday Morning Blues"がある。"Blues"は黒人文化に端を発する現代ポップ音楽の祖ブルースではなく「青」、ゲーテが『色彩論』で言及している由緒ある憂愁の色だ。

どちらも休日が終わったことへの悲嘆、「憂鬱(な)」を意味する。

土日と平日という区切りも、週七日や五月九月といった太陽暦も、西洋由来のものだ。メランコリアはすぐそこで息を凝らしている。

近ごろ梅毒が流行しているらしい。19世紀後半のヨーロッパを席巻して、かのニーチェをも斃した死病である。

その病因とされる自由恋愛、これも西洋由来のものだ。今では当たり前の感情さえも自前の文化ではない。だが心配ご無用、かつての死病もいまや根治されるという。これほどつまらない自由と責任の寓話もないが。

だがメランコリアは治らない。どれだけ医学・生理学が発展しても2000年前と変わらずここにあり、ここを蝕んでいる。

憂鬱は、人間の病というより業なのだろう。

もともとSNSには何ひとつ縁がなく、今も仕事用を除いてGoogleアカウントさえ持っていない時代錯誤者である。それがnoteを始めて1年が経ったと、先日お知らせされた。

目を剥くほど知的なものを、あまりに切実なものを、心から竦んでしまうものを、文でも絵でも造形でも、この一年で多々散見してきた。その時々に、ほっと光の差し込んできたような気分になった。

メランコリアの処方箋には美しかないらしい。

明日も仕事だ。文化から遊離されて久しい語学を甲斐なくやり続ける。

料理はもうすぐできます。

十五分とお待たせはいたしません。

すぐたべられます。

早くあなたの頭に瓶の中の香水をよく振りかけてください。

こんな美しさをとくと味読できること、これこそが語学の真髄である。外国語を知ることは自国語を知ることに等しい。そこに本来「点数」など介在する余地はないはずだ。

そう威勢よくがなり立ててみたところで、今どきの「就職予備校」では聞く耳なんぞ持たれやしない。

ひた、ひた、となにかが歩み寄ってくる。身は重く心は深く沈んだきり覚束ない。立ち昇る紫煙が晩秋の澄んだ夜空に月と戯れる。

ところで青は、貴族の血の色でもある。

完

今宵、風寒く、身の置きどころなし。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?