みんなで伸ばそう「非認知能力(スキル)」

点数で測れない「非認知」が重要です!

今話題の「非認知能力」を育てます!

みないな謳い文句が巷に溢れる今日この頃ですが、皆様、いかがお過ごしでしょうか?

そもそも「認知」という言葉にピンとこないのに、いきなり「非認知」と言われても、まるで新品の冷蔵庫を買ったばっかりなのにいきなり新商品が出てしまったような感じです。

ということで、今回はまず、「認知」と「非認知」の違いについてご紹介し、その後でなぜそれらが急に注目を浴びるようになってきたのか見ていきましょう。

ーーーー

☆そもそも能力なのかスキルなのか、という論点もここではひとまず棚上げ。

「認知」と「非認知」の深い関係

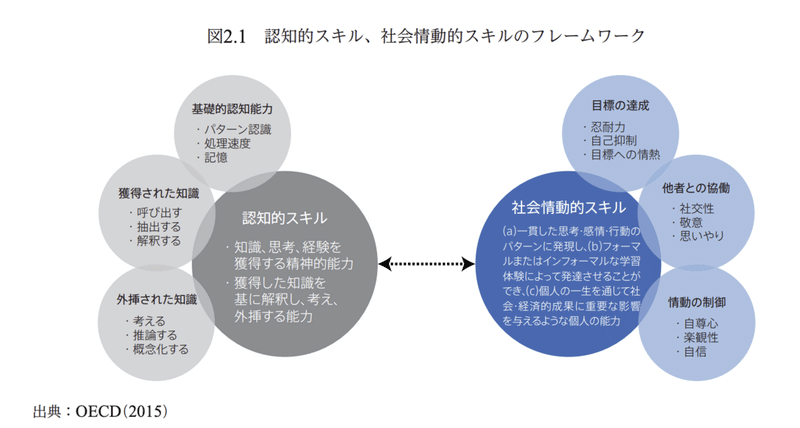

これは2015年にOECDが発表した報告書の図です。

出典:https://berd.benesse.jp/feature/focus/11-OECD/pdf/FSaES_20150827.pdf

この図では認知と非知認知について

認知

〇思考、知識、経験を獲得する精神的能力

〇獲得した知識を基に解釈し、考え、外挿する能力

非認知(社会情操的スキル)

〇一貫した思考・感情・行動パターンに発現

〇学校教育またはインフォーマルな学習によって発達

〇個人の一生を通じて社会・経済的成果に重要な影響を与えるような個人の能力

という紹介されています。

ただ、これだけだと本当に意味が分からないので、もっと簡単に言うと

認知

読み書きなどの基礎能力

思考力・判断力

非認知

良好な人間関係を築くこと

前向きな気持ち

衝動のコントロール

目標に向けた行動

などなど

ということです。

つまり、「認知」の方は、今まで学校教育でかなりやってきたことですよね。教科書読んで、授業聞いて、覚えて、テストで答えて・・・要するに所謂「数値化」できる能力だったりします。

ところが、「非認知」の方はあくまでも「主観」で計測するしかないので、学習者が成熟していく点に力点が置かれています。

しかし、何でまた急に「非認知」が注目を浴びるようになったのでしょうか?

非認知と社会的成功の話

「非認知」という言葉がじわりじわりと人気が出てきた切っ掛けの一つに2006年にヘックマン教授らが発表した報告書があります。

この報告書では、「非認知能力が経済生産性とか個人の『成功』(定義が難しいので『』)につながる」と多様なデータをもとに報告しています。

また、2014年には世界中から教育界の重鎮達がブラジル・サンパウロに集い、「全人的教育 whole education」の重要性について熱く議論しちゃったりしています。

ブラジルでの会議:https://www.oecd.org/site/espforum2014/

つまり、2000年代に火がついた感じです。

また別の側面では、「非認知」の重要側面である感情のコントロールがストレスフルな社会状況の中で難しくなり、情動反応を示しやすい心の病等が増えているという報告もなされています。 https://www.nih.gov/

話をまとめると、これからの時代、充実した長い長ーい人生を送るためには、「知っている知っていない」ということに加え「良好な人間関係」とか「学び続ける力」というのが大切だよね、という考え方になったわけです。

「認知」と「感情」の関係

ところが、2006年にヘックマン教授らが「非認知スキル」と呼んだものが、「非認知」ブーム到来ともに新しいネーミングを獲得しました。

性格スキル

ライフスキル

21世紀型スキル

社会情操的スキル

ソフトスキル

一体これは能力なのかスキルなのかという議論から始まり、実はネーミングで流派が割れたりして、総合格闘技のような状況となっております。

しかし脳科学の研究上、「非認知」という言葉は

実行機能 と 自己調整 と 感情

に還元されます。

実行機能と自己調整というと回りくどいので、ここでは「実行機能」とまとめましょう。

実行機能は私たちの頭の中にある脳の前頭葉という場所が担っています。ちょうど目の上、おでこらへんです。

実行機能は

ワーキングメモリー:情報を素早く処理する力

認知的柔軟性: 注意の切り替え

自己コントロール:優先順位を決めたり、衝動を抑えたり

そして、感情を司るのが扁桃体というアーモンドみたいな粒。これに感情が支配されいてるのか〜、絶望的になりますが、これです。(本当はもっと複雑な連動ですが)

先ほど紹介した「知っている知っていない」とか「自分をコントロール」というのは、

実行機能 と 感情の 連係プレーがなす技なのです。

「知っている知っていない」や「思考力・判断力」を機能させるには、感情のコントロールがものすごく重要だったりするのです

でもここらへんは突き詰めると、本当に深くなりすぎるので割愛しますね。

ただ重要なのは、「認知」でも「非認知」でも重要なのは感情との関わりであり、それは幼児期の養育者との関わりから生まれるものだったりします。

この分野で有名な友田教授の研究では幼児期にトラウマチックな経験をすると前頭葉と扁桃体が小さくなる、認知行動に問題が起こったり、感情の不安定さが残るそうです。

じゃ、「非認知」ってなんなの、ということに関しては

複雑だってこと

という理解ともに、

「愛着 attachment」という視点で見直したらいいのでは

ということです。

「実行機能」が伸びるとき

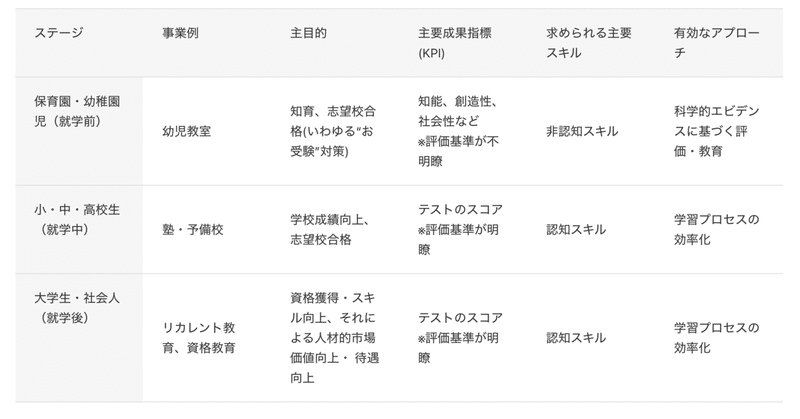

良く、「非認知」は幼児期が重要です、と良く言われます。多くの企業もそう分析しています。

出典:https://www.nttdata-strategy.com/knowledge/reports/2021/0630_02/

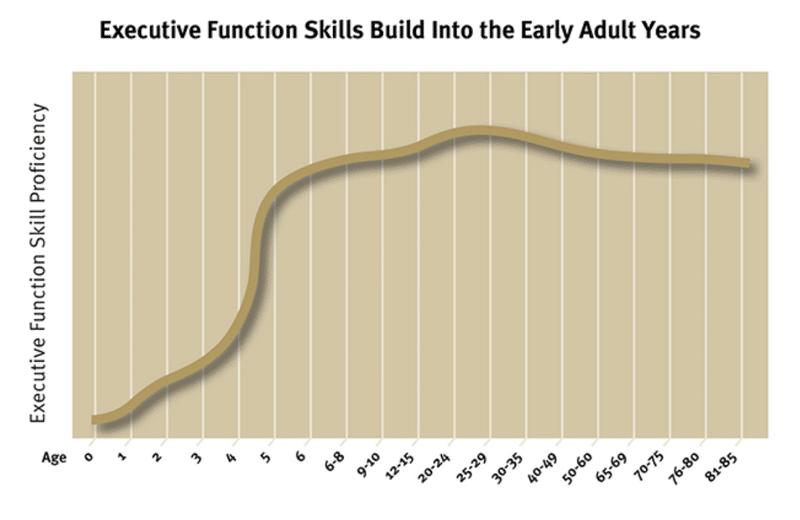

その理由は、愛着感情に一番敏感な時だからでもあります。しかし、ハーバード大学の研究では「非認知」は急激に伸びる時がありますが、大人になるまで『伸び続ける』のです。

ですから、

幼児期は、子どもと親の支援

大きくなったら、第3の場の提供

というのが重要なんですね。

「非認知」を伸ばす環境が必要なのは、大人になるまでずっと必要だってことです。

「非認知」はトレーニングで伸ばすよりも、

環境を用意し、人との「心通った繋がり」で伸びる

と言ったほうがいいかもしれません。

ですから、社会全体で子どもを育てる社会を創るって重要なんですね!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?