短編小説 | 僕は星を眺めながら二組の平行線をもつ三角形を描いた

(1)

幼い頃、空を見上げて星の数を数えてみたことがある。1万までは数えることができたはずなのに、100まで数えてやめてしまった。

「何個のお星さまを数えることができた?」

母がにこにこしながら私に尋ねた。

「いっぱいあった」とだけ私は答えた。

「そうね、いっぱいだね。知ってるかなぁ?人間はね、死んでしまったあと、お星さまになるんだよ」

「こんなにたくさんの人が死んでしまったの?」

「そうね。おじいちゃんのおじいちゃん、そのまたおじいちゃんってたどっていくと数えきれなくなるわね」

「お母さん、あの星の中に僕はいるかな?」

母は黙り込んでしまった。

(2)

当時の僕の語彙では自分の考えをうまく伝えられなかったが、僕はこんなことを考えていた。

ひとつは、人は死んでから星になって、そしてやがてまた人間に戻ることがあるのではないか、ということ。

もうひとつは、今人間として生きている僕と、もうすでに死んで星になってしまった僕とが併存していること。

そして今現在の僕は、次の考え方にとらわれている。僕とまったく同じ自分が、この広い宇宙の中に必ず存在すること。

いったい誰が言い始めたのかは知らないが、同じ人間などいないと誰が決めたのだろう?

この世界の物質はすべて、わずか100ちょっとの原子から成り立っている。

いくら人間が複雑な生き物だからといっても、所詮有限個の原子の組み合わせに過ぎない。

それに比べたら、宇宙は無限に広がっている。無限に広がりをもつ宇宙の中に、僕とまったく同じ組成の人間がいったって、なんら不思議なことではないのではないか?

(3)

何度も同じことを繰り返し頭の中で反芻していると、単なる夢想だったものが確固たる主観的事実へと変貌を遂げるものである。

この広い宇宙には必ず自分と全く同じ人間がいるという僕の夢想は、もはや疑いの余地のない事実となった。そして、いつか必ずもうひとりの自分と出会うことが僕の夢になった。

僕は何度も、僕が僕と出会う場面を想像した。

僕が動けば、目の前にいる僕も全く同じ動きをする。僕が話せば、もうひとりの僕も全く同じ言葉を口にする。僕が好きになった女がいれば、彼も僕と同じ女を好きになる。

はじめて僕が僕と出会った時は、鏡を見ているような気持ちだったが、次第に気持ち悪くなってきた。

目に見える部分が同じなのは仕方ないとしても、頭の中まで全く同じだとしたら?

僕が何かを考えれば、彼も同じことを考えているのだろう。

そうしたら、この僕自身のアイデンティティってなんなのだろう?僕がいなくても、代わりになる彼がいるのなら、僕の存在意義ってなんなのだろう?

おそらく僕の存在をもっとも脅かすのは、僕のコピーと言ってもよい彼をおいて他にない。

いつしか、僕の彼に会いたいという夢は、必ず彼を取り除かなければならないという殺意へと変わっていった。

(4)

この宇宙のどこかにいるもうひとりの僕。いる場所が特定できれば、乗り込んでいって消してしまえばいい。

だが、彼が何百光年も離れた場所にいるならば、僕は生きている間に出会うことができない。

しかし、もし、彼が僕の住む地球よりもはるかに文明の進んだ星に住んでいるとすれば、何百光年離れた星に生きていたとしても、ものの数ヶ月で僕を倒しにやってくるかもしれない。

もし、彼が目の前に現れても、腕力その他の戦闘能力は僕と同等だろう。しかし、相手ははるかに文明の進んだ星だ。僕の見たこともないような兵器を使って攻撃してくるかもしれない。

どう考えても不公平だ。しかし、それも宿命なのだから、文句を言っても始まらない。こちらはこちらで最善を尽くすしかない。

(5)

「ねぇ、君はこの宇宙に自分と同じ人間がいると思うかい?」

「何言ってるの?いるわけないじゃん」

「なんで、そう思うの?」

「なんでって、当たり前でしょ?」

「なんで、当たり前だと思うの?」

「それは、、、だって当たり前じゃない」

「そうかなぁ。ヘリウム原子はヘリウム原子。このヘリウム原子も、あのヘリウム原子も、ヘリウム原子に変わりないよね」

「ま、まぁ、原子だったらそうかもしれない」

「『かもしれない』じゃなくて、僕は全く同じだと思う。ヘリウム原子はヘリウム原子。個性などない。それは分子、高分子でも僕は変わらないと思っている」

「言わんとすることは、わかるような気はするけど、なにか腑に落ちない」

「なにかってなにが?」

「原子と人間は違う」

「そうかなぁ?人間がたくさんの原子、分子から成り立っていて、その全てが全く同じものだったら、同一の存在と言えるのではないだろうか?」

(6)

同じ人間がこの宇宙に存在することは、僕にとって自明の理である。これは僕の主観的事実である。

しかし、客観的事実として、いまだに同じ人間と出会ったことがある人間はいない。

いわゆる「ツインレイ」という話は聞いたことがある。かつて、前世で同じ魂をもっていた片割れのような存在。

プラトンの「饗宴」の中でも、エロスの説明として描かれている。一対の男と女が互いに相手を求めるのは、もともと過去世において一心同体だったからだいう。

しかし、僕が想定するのは、ツインレイではない。全く同じ人間がこの宇宙に存在するということだ。同じ人間がいるにも関わらず出会うことがないのは何故なのだろう。

僕の頭の中には、夏目漱石が言った言葉が残っている。

漱石は彼の心の中には「二組の平行線をもつ三角形がある」とにっている。

吾人の心中には底なき三角形あり、二辺並行せる三角形あるを奈何せん、(中略)思ひがけぬ心は心の底より出で来る、容赦なく且乱暴に出で来る

(7)

この世では、平行ではなくても交わらない一組の直線は普通に存在する。それは、人間の想像力の範囲が有限だからだある。

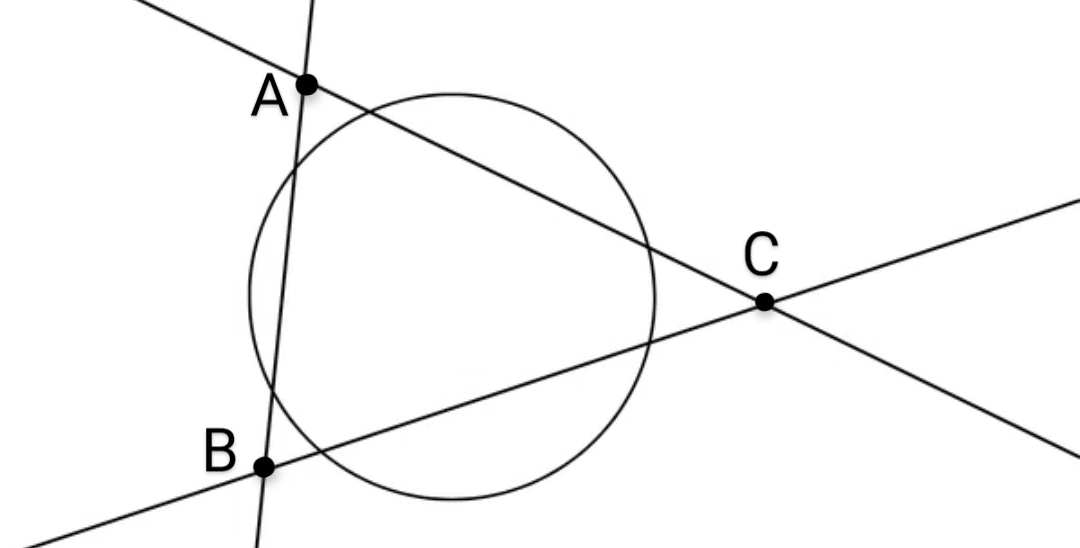

たとえば、一枚の紙の上に、1つの円を描いてみる。

円の内側が人間の想像力が及ぶ範囲だとすれば、円の外側は「端的に無」である。無は無であり、人間には実体のあるものとして想像することは不可能である。なぜなら、円の外側は人間の想像力が及ばない範疇だから当然のことだ。

また、こうも言えるだろう。

どこまで行っても交わらない2本の直線を平行だと定義するならば、どんなに広くても人間の想像力が1つの円の内部の領域から飛び出すことがなければ、平行なんてそこらじゅうに見いだすことができると。

(8)

僕は紙と鉛筆を用意して、交わらない平行ではない平行線を書いてみた。

僕たちの認識可能な空間が限られたものであるならば、普通の意味では平行線ではなくても、交わらない二直線を想定することは可能だろう。

今、円と二直線を紙に描く。僕の認識できる世界の領域が円の内部だけだとしたら。

二直線は僕の認知領域から飛び出して俯瞰して見れば、両直線を「右側」に延長していけば明らかに交差する。しかし、円の内部しか認識出来ない僕には二直線が交差するところを見ることはできない。

そして、僕には二直線が交わるところを目視することはできないのだから、僕にとってはこの二直線は平行であるのと同じことである。

僕が思うに、夏目漱石が言った、二組の平行線を持つ三角形とは次のようなものだろう。

円の内部しか認識出来ない僕たちでも、三本の直線があることは認知できる。

しかし、三本の直線が作り出す交点A、交点B、交点Cを見ることはできない。

僕たちの認識能力の限界(円の内部)では、いずれの直線も交わることはないから、あたかも「平行線」であると認識せざるを得ない。

交点を発見するには、人間理性の限界を越えていかねばならないが、僕たち人間には不可能というものだろう。

紙に描いた円と直線ならば、俯瞰できるように錯覚してしまうところだが、円の外部は僕たちにとって「端的に無」だから、決して交点を見つけることはできない。

これがすなわち、僕がもう一人の自分に会うことができない理由なのだろう。少なくても僕はそう考えざるを得なかったのだ。

(9)

僕はその夜、夜空を眺めた。そして、目の前に広がる宇宙に巨大な円を1つと三本の直線を引いてみた。

そして、円の内部に見える数えきれないほどの星を数え始めた。しかし、いくら数えてみても、所詮、有限個の星しか数えることは出来なかった。

円の外側にも、きっと輝く星は無数に存在することだろう。そして、平行な直線の交点は、僕の預かり知らぬところに三ヶ所あることだろう。その3つのいずれかの交点こそが僕がもう一人の僕に出会う場所なのだろう。

「僕は星を眺めながら

二組の平行線をもつ

三角形を描いた」

(完)

#短編小説

#数学小説

#認知の限界

#星空

# 僕は星を眺めながら二組の平行線をもつ三角形を描いた

#数学がすき

#私の作品紹介

#平行線

#交点

#夏目漱石

#創作大賞2024

#交わる平行線

#オールカテゴリ部門

#ファンタジー小説

#ユークリッド空間

#非ユークリッド小説

#二辺並行せる三角形

記事を読んで頂き、ありがとうございます。お気持ちにお応えられるように、つとめて参ります。今後ともよろしくお願いいたします