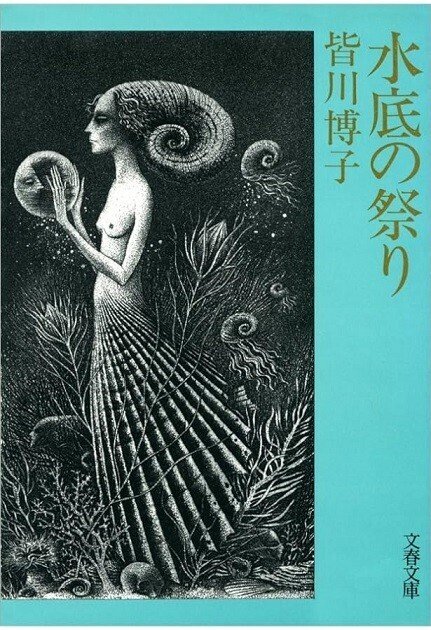

◆読書日記.《皆川博子『水底の祭り』》

<2023年10月14日>

<あらすじ>

M**湖の湖底は水死者の集う墓場。不意の嵐にくつがえった釣船から放り出された漁師。自殺者。数百年昔、合戦に敗れ、湖水に追い落とされた落武者……。そして湖の底から屍蝋と化した水死体があがった──疎開中、姉を不幸な惨劇に陥れた湖を訪れる、弟の過去への旅路を描く表題作はじめ、剥製師の世界をあつかった「牡鹿の首」、ショービジネスに背を向けた演劇に賭けながら揺れ動く繊細な感情のゆくえを描写した「赤い弔旗」ほか二篇をおさめた傑作短篇集。

<著者略歴>

皆川博子(みながわ・ひろこ)

昭和5(1930)年。京城に生れる。東京女子大学外国語科中退。48年「アルカディアの夏」で第20回小説現代新人賞を受賞。60年「壁」で日本推理作家協会賞を受賞。61年「恋紅」で第95回直木賞を受賞する。著書に「トマト・ゲーム」「夏至祭の果て」「祝婚歌」「光の廃墟」「愛と髑髏と」など多数。

皆川博子『水底の祭り』読了。

久しぶりに皆川博子の残酷な小説を読みたいと思って、とっておきの短編集を引っ張り出してきた。

1986年刊で今のところ復刊もない絶版本・文春文庫版『水底の祭り』である。

(※因みに後に調べた所によれば2017年に中公文庫で出た『鎖と罠 - 皆川博子傑作短篇集』に本書に収録されている5編の短編は全て収録されているようなので、本書の収録作を読みたい方はそちらを当たっていただければ)

本作品集は推理小説……というよりかは、あえてジャンル分けするならサスペンス小説といった内容の短編を5つ収録した作品集である。

皆川博子の作品集としてはまあまあレベルの作品集であった。

もっと後の『愛と髑髏と』や『巫女』なんかと比べると「毒」が薄めと感じるし『ゆめこ縮緬』辺りの時期と比べると幻想みも若干薄め。

とは言え、この作品集は単行本で1976年に出た皆川先生の作品の中でも初期に当たる作品集で、この時代では恐らく90年代以降の皆川博子の幻想小説のような奔放な書き方はできなかったものと思われる。

本書の収録作も、皆川博子作品らしい幻想的な雰囲気は濃厚ではあるものの、基本的には現実に起きないような事は作中には起こらない。

それでもこの作品集に溢れる「悪意の形」が、やはり皆川博子らしい残酷な美しさがあり、その辺は楽しめた。

◆◆◆

最近のぼくの興味の一つは「特異なアイデアを使った小説を書いている作家のアイデアの発想元、発想の根っこの謎を追求する」という点にある。

という事で近ごろしばしば学生時代に読んでその突飛なアイデアに感銘を受けた作家の未読の作品を引っ張り出して読んでいるわけである。

連城三紀彦やチェスタトンなんかはまさにそう言う視点で分析したが、今回は皆川先生でそれをやろうと考えているのである。

◆◆◆

本書に出てくる登場人物らはいずれも危ういバランスの均衡で成り立っている奇妙な関係性の人々だ。

愛していると同時に憎んでいるし、または上辺だけ和やかなのに、内心では非常に疎ましく思っている……などいずれも二律背反の心情を抱えている。

日本人が本音と建前を使い分けるとよく言われるように、本書の登場人物らもそういう表からは見えない二面性を持っているのである。

仕事の取引先相手として非常に親密な関係を装っているが内面では激しく憎んでいたり、会うと喧嘩ばかりしているというのに、それが二人の関係を強く結びつけていたり、険悪そうな二人なのに実は裏では肉体関係があったり……など日本人は「表の顔と裏の顔」を使い分けるのが巧い。

日本人同士の人間関係というものは、表面上に見えている関係性からは明確には見えてこない、「表の顔と裏の顔」に関係した水面下で進行するドラマというものがある……というのが、この時期の皆川博子作品に通底する感覚なのかもしれないと思う。

そういう日本人の二面性をある種の破滅的ドラマとして表現しているのが本作品集なのだろう。

そういった二面性のギャップに苦しむ登場人物らは、常に内心で愛憎のバランスをとっているのだが、その均衡がふとした時に破られる際に悲劇が起きる。そういう形で本作品集に出てくる登場人物らは、破滅的なラストを迎える事となるのである。

こういう「表から見えない危険な関係性」として皆川博子の作品に時として印象的に現れるのは「夫婦関係」であったり「兄弟・姉妹関係」であったり……というのがある。

激しく憎み合っているにもかかわらず、運命共同体として共に生きていかねばならないこの「姉妹」という呪わしい関係とは何なのか?

「夫婦関係」等とは言うが、二人で納得して合意の上でファミリーとなったはずなのに、何故憎みあい、騙し合い、裏切り合って、そんな関係を続けていかなければならないのか……。

こういった「表から見えない秘められた憎悪」をじっくりと長年かけて貯め込んで毒性を強くしていく……。

そんな関係性の果てに物語のラストに現れるのが、いつも皆川博子がお得意としている「残酷な光景」だったのではないかと思うのだ。

長年にわたるアンビバレントな感情の鬱屈を一気に振り払うような、カタルシスのような殺意である。

それは長年貯め込んだがために濃厚で甘く、陶然と酔ってしまうような、魅惑的な毒である。

そういった人生の「毒」に対する美的感覚が、皆川博子のこの時期の作品のアイデアの核にあるのではないかとも思えるのである。

◆◆◆

さて、という事で以下からはネタバレも含めて、各短編について簡単にコメントして行こうと思う。ということで――

◆◆◆◆◆以下ネタバレあり◆◆◆◆◆◆◆

《注:以下、皆川博子『水底の祭り』の各短編のアイデアに触れるレビューとなっています。本書を未読の方、またネタバレをされたくないと思っている方は、以下文章を読む際はその点をご考慮の上ご覧頂ければと思います》

◆◆◆◆◆以下ネタバレあり◆◆◆◆◆◆◆

●『水底の祭り』

表題作の『水底の祭り』は皆川博子の傑作短編集『悦楽園』にも収録されていた短編である。

皆川博子の発想方法で良く感じるのは、この人はある種の映像やイメージからストーリーを組み立てていくタイプの人じゃないかな?という事だった。

一番分かり易いのは、皆川先生が写真や絵画からインスピレーションを得て書いた短編を集めた短編集『ジャムの真昼』だろう。あれは分かり易く「イメージ先行」の作品集だった。

『水底の祭り』も、本書の装画を担当した坂東壮一氏による銅版画のイメージを短編小説に昇華したものではないかと思えるような、この絵のどこか不気味なイメージが良くマッチした作品である。

この短編の発想の元は「湖で溺死した水死体が湖流で一点に集まっている場所がある」とするM**湖のイメージであろう。

溺死や自殺や、あるいは大昔に合戦で敗れた武者が落ちた……など様々な理由で沈んだ死体が湖の底で死蝋化し、一つの場所に大勢集まって水流に揺らめいている。この一場面だけでも十分に「残酷絵」として美しい。

表題作はこのイメージを主人公らの人間模様に重ね合わせて象徴的な意味を示して巧い。さすがに皆川博子だけある。

『水底の祭り』の主人公の悠子は本編のメインキャストの傍観者となるが、彼女も彼女で若い頃、仲間たちと十六ミリ映画製作で「死や、破壊や、炎や、崩壊のイメージに酔っていた」という過激な行為にハマっていた。

皆川博子の短編には、こういった「過激な行為にのめり込む若者たち」というイメージもしばしば出てくる。

特に最初期の「トマト・ゲーム」や「獣舎のスキャット」などにもこの手の若者が出てくるが、この若者らは大抵、最終的には大事故を起こしたり、酷い事件を起こしたりして、自分らの残酷性を自覚させられる事となる。

若者にまつわるこのようなイメージも、もしかしたら皆川さんお気に入りのイメージなのかもしれない。

考えてみれば、皆川博子の短編に頻繁に現れる「残酷」のイメージというのは、ホラー作家の傾向によくある様に、分かり易く「肉体に対する具体的な暴力」という形では表現されない。

それはもっと陰湿で、例えば死にたくなるような屈辱的な末路(「蜜の犬」や「獣舎のスキャット」)であったり、本作「水底の祭り」に出てくる森戸の姉・倭子のように、村の人間から激しい迫害を受けたり、といった「残酷な関係性」の形で現れているようにも思われる。

●『牡鹿の首』

自分の仕事に嫌悪感を抱いている女性の剥製師が、あるとき嫌気を吹っ切るように買春をしていた折に怪我をした青年を見つけ匿う話。

「剥製を作る仕事」というのが皆川博子の短編に現れるという状況だけでも、既に残酷な気配が漂ってくる。

「剥製」は傑作短編「風」の中でも印象的に使われていたモチーフだが、この「牡鹿の首」はそれがメイン・モチーフとなっている。

動物の皮を剥がし、防腐剤や様々な薬剤で処理をし、骨を切断し、筋肉を解体し、脳をこそぎ出して行く作業という剥製を作るプロセスそのものが既に残酷だ。

その上この作品では、剥製を依頼してくる個人クライアントとして、趣味で野兎や鹿を狩っている本業・葬儀屋の男が出てくる。

剥製師も葬儀屋も、狩りという趣味も、どれも「死」にまつわるものであるというのが面白い。

この一編の中には「死」を連想させるモチーフに溢れている。

それぞれ剥製師は仕事上猛毒を扱うし、狩りを趣味にしている葬儀屋も猟銃を持っている。――つまり、このどちらも簡単に人を殺せる道具を日常的に手にしているのである。

そんな状況で、剥製師の女のもとへ脇腹を刺された青年が匿ってくれとやってくる。

一方で、剥製師を口説こうとする葬儀屋は、彼女を山で行う集団の狩りへと誘い、若々しい肉体を蠢動させる鹿の脇腹を撃って仕留める。

わき腹から血を流す牡鹿と、トラブルで刺されてわき腹から血を流す青年がオーヴァーラップする。

どの登場人物も、意図すれば簡単に「死」が手に入る状況……この設定からして既に皆川博子の小説世界は甘く残酷な雰囲気に溢れだす。

若者をバラバラに解体し、その肉体を剥製にするプロセスは女剥製師に残酷なエロティシズムを齎すかもしれない……しかし、剥製の若者は生きた若者ほど観る人の胸を打つだろうか?ぼくにはそんな残酷な光景が目に浮かぶようだったが……。

……しかし、ぼくとしては本作のラストは皆川さんにしては随分と平穏に終わってしまったのが物足りなく思えた。

●『紅い弔旗』

本作は表題作「水底の祭り」と共に短編集『悦楽園』にも収録されている作品。

ロック・ミュージカル<イターニティ>の準備に追われる劇団「海賊船」の劇団員たちの複雑に絡んだ愛憎の物語。

これも皆川博子の初期作には良く見られる過激で残酷な若者たちのモチーフの一つである。

演出の寒河江とメイン演者の滝口、裏方の奈々の三人で立ち上げたのが「海賊船」で、彼らは肉体関係もある。

奈々と肉体関係にある滝口には、省子という恋人もいる。

寒河江と滝口はいつも酒を飲んで喧嘩をする仲であるが、彼ら三人はメンバーの入れ替わりの多い<海賊船>の中で六年間ずっと共に劇団を支えてきたメインメンバーであった。

皆川博子の初期作品では、しばしば若者の性は非常に「軽い」。肉体関係を結ぶ事に重い感覚を持たず、簡単に夜を共にする。

……かと思えば、そのだらしない関係性が故に残酷なトラブルが発生したりもする。

つまり、上にも書いたように本作でも、本作の登場人物の男女は愛と憎悪との二面性の微妙なバランスで成り立っているわけである。

そのバランスが崩れた時、いつもの残酷なラストが待ち受けているのだ。

このアンビバレントな二面性を最も過激な形で体現しているのが「弓雄」というキャラクターであろう。

好きだからこそ逆に、強烈に「刺したい」と思ってしまう衝動に勝てない弓雄の二面性が、寒河江と滝口と<海賊船>を共にする事を何よりも大事に思ってきた奈々の愛憎の波動を、それこそステージ上のアンプのように増幅したのである。

●『鏡の国への招待』

五十三歳で亡くなったバレーの大スタア・梓野明子のバレー研究所の関係者らのドラマ。

主人公の相浦は梓野明子の陰に隠れて彼女を支えてきたものの、50歳を目前にして頼りにしていた梓野明子バレー研究所の看板スターを亡くし、明子のバレー団に所属して女所帯に慣れてしまっていたために恋愛一つする機会さえもなくここまで来てしまった事を後悔している。

そんな相浦はある時、梓野明子の死に疑問を持ち始めるのだった……というお話。

本作はまさしく冒頭で説明したような"「表の顔と裏の顔」に関係した水面下で進行するドラマ"を仄めかせ、その「表から見えない危険な関係性」がどこまで行っているのかをリドル・ストーリー的にどちらとでも解釈できるようにしている所が秀逸だ。

これも愛と憎悪とが混然一体となった、ラストはまさに「甘い毒」ともいうべき光景が広がっていて美しい。本作品集の中でも一、二を争う秀作。

●『鎖と罠』

本作は「メイ」=啓一の妻・笙子の視点、兄の啓一の視点、弟の伸二の視点……と、視点人物が三人入り混じるため、若干語り口が慌ただしくて読みにくさがあるかもしれない。しかもそれぞれの過去と現在との話も入り混じる。

ただしその分、彼らの関係性もなかなかに複雑で、それぞれに「二面性」を抱えてその愛憎が入り混じる所が本作の見所とも言えるだろう。

本作は冒頭にも書いた通り皆川博子作品には良く出てくる、皆川博子的な「表から見えない危険な関係性」の典型例として良く出てくる「夫婦関係」と「兄弟関係」の両方が入り混じっているからこそ、その関係性が複雑になっているわけである。

啓一と笙子は「名前だけ」の夫婦なのである。

啓一は自分の男性としての機能が働かないという問題があるために笙子との肉体関係を持っておらず愛情もないのだが、ヨーロッパの社交生活上、夫婦そろっていたほうが便利だった。

笙子は社会的な地位と経済的な安定を求めて啓一と夫婦関係を続けていたが、肉体的な快楽を知ってしまって夫以外の男と浮気をしている。

これが冒頭でも説明した、日本人的に「表の顔と裏の顔」を使い分けているがために表からは見えずに水面下で進行しているドラマの典型例と言える。

この「表から見えない危険な関係性」のバランスが崩れた時、共に居合わせた伸二と啓一との「兄弟関係」の「表から見えない危険な関係性」も同時に表に現れるわけである。

この「夫婦関係」と「兄弟関係」は、啓一によって結びついていたのだ。

これは言わば「夫婦関係」と「兄弟関係」という水面下で進行していた二種類の「表から見えない危険な関係性」が、同時に暴露されるドラマだったのである。

本作はそれだけの背景があるからこそ、三人の視点が入り混じって複雑な関係性になっていたのである。

しかし、本作も少々「残酷さ」という点では、ぼくからしてみれば不徹底に思えて物足りなさを覚えてしまう一編であった。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?