時計←「とけい」と書いて「トケー」と読む。

『丁寧』は、「ていねい」とは読みません。

『お姉さん』は、「おねえさん」とは読みません。

「コイツ、何を言っているんだ?」

と思う人がいるかもしれませんね。

しかし、それでも力強く言いたい。

『時計』は「とけい」とは読まない、と・・・・・・。

今回も、日本語の面白さについて書きます。

❶「かほ」と書いて「カオ」と読む?

言葉というものは、長い時間をかけて変化します。

たとえば、『おまえ』。

今では、敬意のかけらも感じられない言葉ですね。

↓このようなタイトルの漫画もあるくらいです。

『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』

(南方 純/マイクロマガジン社)

『お前ごとき』と、相手を思い切っり下に見た表現ですね。

ですが、『おまえ』を漢字で表記すると『御前』です。

その字面のとおり、元々は”神仏”や”貴人”に対して使う言葉でした。

時代が経過するにつれ、意味が変わった(=言葉が変化した)のですよ。

今挙げた例は『意味の変化』でしたが、『発音の変化』もあります。

たとえば、

『を』

は、奈良時代において、

『wo』

と発音されていました。

ところが現代では、

『o』

と発音しますね。(発音が変化した)

このように発音が変化するので、表記(仮名遣い=平仮名での書き方)と発音が一致しないという事態が起こるようになりました。

別の言葉で表現すると、表記と発音のズレが発生するようになったのです。(厳密には、最初からズレが生じていたものもあります)

中学校や高校の授業で学ぶ、古典の

『かほ』と書いて『カオ』と読む

『まへ』と書いて『マエ』と読む

『てふてふ』と書いて『チョウチョウ』と読む

などもその例です。

(平安時代中期以降、発音と表記にズレが生じてきました)

❷『表記』と『発音』のズレ

表記と発音のズレ。

これは、現代でもあります。

あなたにも、あるはず。

証拠を示しましょう。

下記の言葉を読んでください。(自然に発音してください)

(下にスクロール)

あなたは、

と読みましたよね?

本来は、『せんたくき』と発音すべきなのに、日ごろから『センタッキ』と言っていますね?

既婚男性の方は、

『ちょっとアナタ!靴下、ちゃんと洗濯機にいれてよ!!』

と奥様に怒られていますね?

他にも、

『水族館』

→スイゾッカン(本来は『すいぞくかん』)

『時計』

→トケー(本来は『とけい』)

『お姉さん』

→オネーサン(本来は『おねえさん』)

『体育』

→タイク(本来は『たいいく』)

『鰈の煮つけ』

→カレー(本来は『かれい』)

などと発音している可能性があります。

特に、『時計』なんて、ほとんどの人が、

『トケー』

と発音しているのではないでしょうか。

私が冒頭で主張した、

『時計』は「とけい」とは読まない

とは、こういう意味です。

なぜ、このようなズレが発生するのか?

それは、発音しやすいからです。

『洗濯機』を『せんたくき』と言うのは、言いづらいですよね?

『せんたっき』の方が、自然に発音できます。

いったん、まとめましょう。

❸『オネーサン』と読むのに『おねえさん』と書かなければいけないのは、なぜ?

実際には『オネーサン』と発音しているのに、『おねえさん』と書かなければいけません。

なぜなのでしょうか?

答えは、単純明快。

国が、

『オネーサン』と発音するけど『おねえさん』と書いてね

と”よりどころ”を示しているからです。

『オネーサン』の書き方が

『おねいさん』

『おねーさん』

『おねえさん』

というように人によって書き方がバラバラであっては、不都合ですよね。

近代国家として、日本が発展していくために日本国民が統一された言葉を使う必要がありました。

だから、国が『書き方』(=平仮名の使い方)のルールを定めたのです。

そのルールが・・・・・・

です。

1946年9月に『現代かなづかい』が公布されました。

さらに、調整が行なわれ、1986年7月に現行の『現代仮名遣い』が公布されたのです。

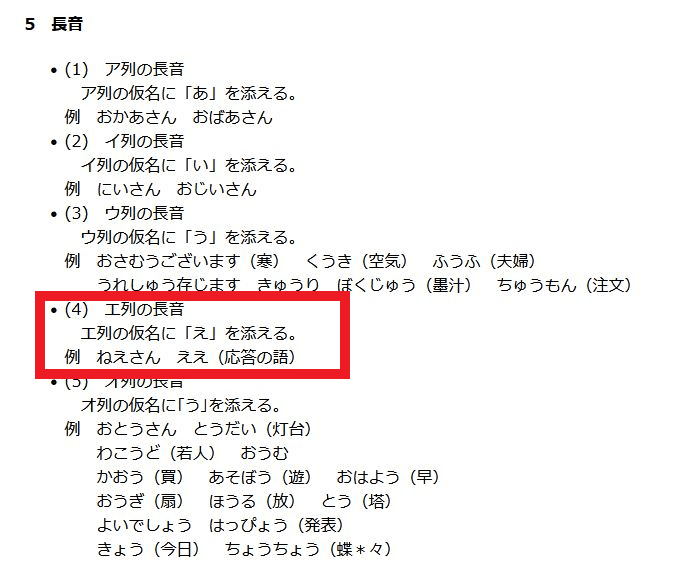

『現代仮名遣い』では、たとえば、

「ネーサン」は「ねえさん」と書いてね。

「ガッコー」は「がっこう」と書いてね。

(👆たいへんザックリな説明に変換しております)

といったことが、書いてあります。

(赤い囲みは、筆者)

では、ためしに『現代かなづかい』『現代仮名遣い』が公布される前の明治時代(1902年)の文章を見てみましょう。

(1902 普及舎)

※赤い囲みは、筆者

われらは毎日ガッコーからかへる

と、あるように『ガッコー』と表記されていますね。

ちなみに、現在の学校では『現代仮名遣い』に基づいて、書き方の指導がされています。

したがって、もし『時計』の読み方を問われたら、『とけい』と書かなくては不正解とされます。(実際は『トケー』と発音しているのに・・・・・・!)

では、まとめましょう。

❹まとめ

『表記と発音にズレ』があります。

そして、表記の方法には、『統一されたルール』があります。

だから、『こうゆう』なんて書いてはいけません。

正しくは『こういう』です。

『こうゆう』と発音していても、正しい表記は『こういう』なのですから・・・・・・。

出版を目指しています! 夢の実現のために、いただいたお金は、良記事を書くための書籍の購入に充てます😆😆