緒方 壽人 (Takram)

記事一覧

AIを使って難しい本を読む方法〜あるいは今さら聞けないマルクス主義(の魅力と危うさ)

最近、数十年前に書かれた本に興味がある。先日勧められて買ってみたマイケル・ポランニーの『個人的知識』もその一つだ。

ポランニーといえば「暗黙知」。形式化されない知があるという指摘で、いまや一般的にも通用する言葉になっているのは考えてみると凄いことである。「暗黙知」についてだけでいくらでも話が広がるが、ひとまず松岡正剛さんの千夜千冊を紹介しておく。暗黙知とは、言語化されない職人技みたいなもの「では

HACSで考えるコンヴィヴィアルなデザイン

『コンヴィヴィアル・テクノロジー』を書いたことがきっかけとなって、技術哲学に関わる方々と議論する機会ができたのだが、その中で基礎情報学のHACSと呼ばれる概念モデルに出会った。とても興味深く、ビジネスやデザインなど幅広い分野で「使える」考え方だと思っていて、最近、講演や取材やインタビューなど、ことあるごとに紹介しようと試みているのだが、これがなかなかうまく伝わらず、毎回もどかしく感じている。

そ

数学で表す、数学で解く

子どもたちが二人とも中学生になり、娘は受験生なので、最近なるべく毎日少しでも勉強を見ることにしている。気分を盛り上げるためにダイニングの内窓にはまるホワイトボードをDIYしたりして。

今日は中3の娘に数学を教えながら考えたこと、話したことを忘れないように書きとめておこうと思う。

数学で表す、数学で解く数学には「数学で表す」と「数学で解く」があって、それぞれ頭を切り替えた方がいいと思う、という話

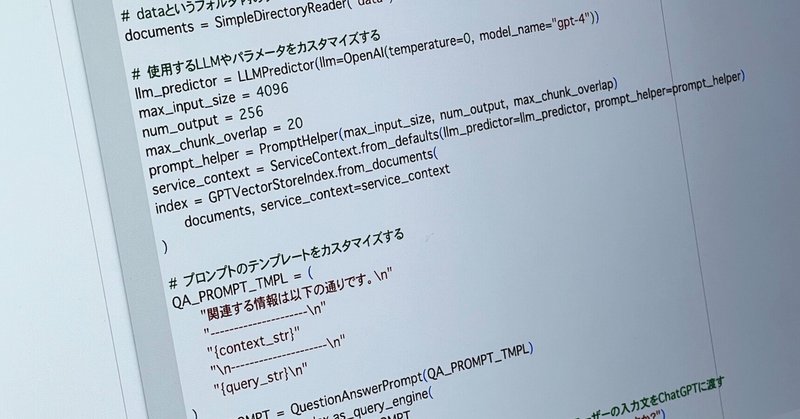

ChatGPTプロンプトエンジニアリングとUI/UXデザイン

ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)は、今後あらゆる場面で活用されていくことは間違いありません。そして、このパラダイムシフトは、コーディングだけでなくUIやUXのデザインにも大きく影響することになると思います。

今のところ、OpenAIが提供している「素のChatGPT」は、言ってみれば「膨大な量の学習をした人が何もググったり調べたりせずに記憶だけで応えてくれている状態」ですが、Bin

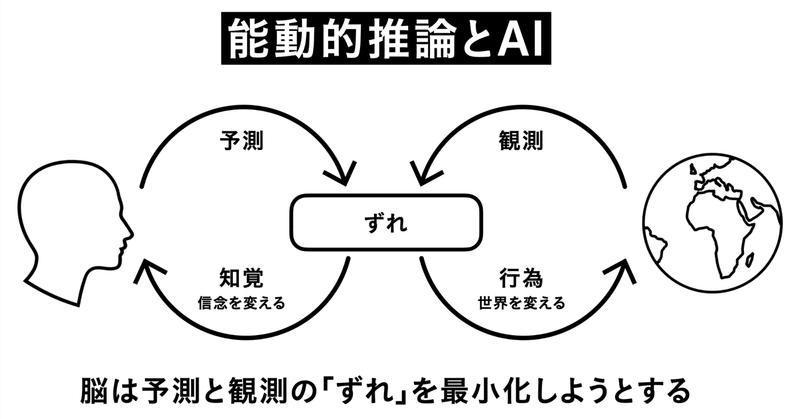

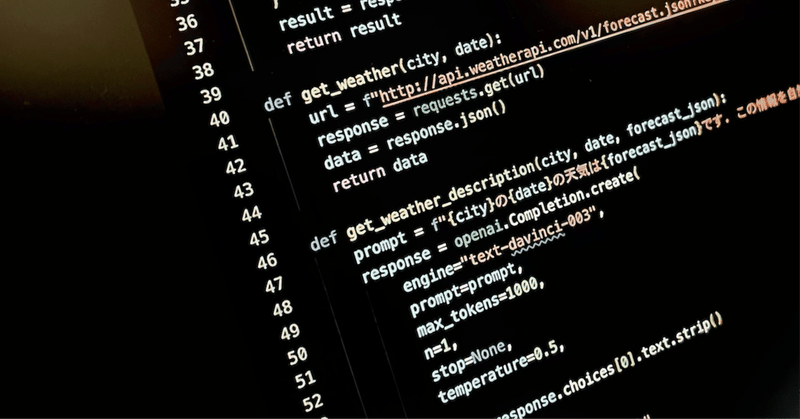

人間とAIについてのAIとの対話

ChatGPTをはじめとする大規模言語モデル(LLM)を活用したAIが話題である。大規模言語モデルは数十億、数百億単位のパラメータ数をもつと言われるが、そもそもパラメータ数とは何のことだろう。脳の神経細胞の構造を模したニューラルネットワークにおいてのパラメータ数は、脳でいえばニューロンの数やニューロン同士をつなぐシナプスの数ということになるだろうか。

この記事によれば、はっきりとはわかっていない

どうやってつくるのか?

去年の今頃、新型コロナウイルスについての記事を書いてから1年、日本でもワクチン接種が進んでいる。今回は、世界的なパンデミックで初めて大規模に実戦投入されているmRNAワクチンについて、自分で書いた本の中で「なるべくテクノロジーをブラックボックスにしない」と言っているので、自分ごととして調べてみた記録である。特に、このnoteのテーマは「わかるとつくる」なので、mRNAワクチンの仕組みだけでなく、物

もっとみる次の世代と共に生きる

拙著『コンヴィヴィアル・テクノロジー』発売から数週間、少しずつ読んでいただいた方からの反響を頂いています。ありがとうございます。本格的に本の執筆に入ってからお休みしていたnoteも、この本に関連した話題や書ききれなかったこと、本の中で取り上げた書籍、本を取り上げて頂いた書評記事などを紹介していければと思っています。

今回は、ミラノ在住のビジネスプランナー安西洋之さんがSankeiBizに連載され

Mark@Design Engineering Magazineをはじめます

Takramでは、さまざまな専門領域のエッジを探究する独自のリサーチプロジェクト「Mark@」を行っています。Takramでは一つの領域に留まらない「越境」を大事にしていると同時に、メンバーが持っているそれぞれの専門領域を深めていくことも大事にしています。変化し続ける不確実な世界の中で、自らの専門領域の先端のエッジを常にマークし、そこに旗を立てて領域を牽引していけるような存在でありたいという思いか

もっとみる増えているか減っているか

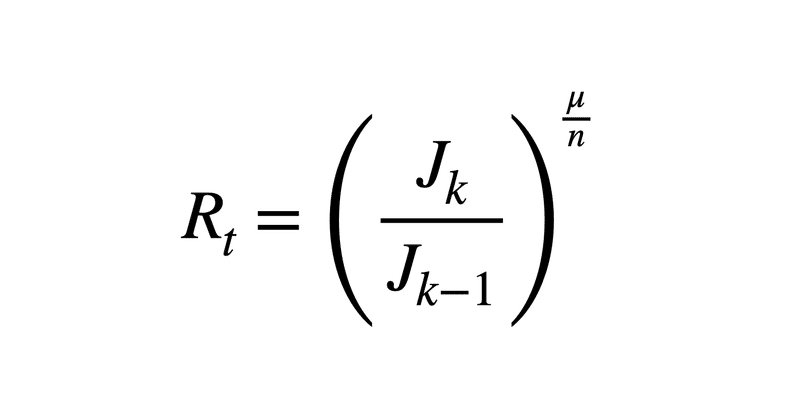

一旦収束に向かったかに思えた日本国内の感染状況だが、連日報道されているように再び感染が「第2波」として拡大しつつある。4月はじめ、指数関数的に拡大するウイルス感染を「倍になるのはいつか」という見方で把握することについて書いたが、第2波についてはそれだけでは状況を正しく把握することはできなそうである。状況はよくなっているのか悪くなっているのか?感染は拡大しているのか収束しているのか?今回は第2波を前

もっとみる