「個」展

展覧会へ、ようこそ。

どうぞ、扉の向こうへお進みください。

Photo by Philipp Berndt on Unsplash

プロローグ

展覧会のはじめには、あいさつがあります。

そこには、主催者が展覧会の概要を語るパネルが並べられています。

美術館というのは、たとえ私営のものであっても、「公的public」であるということが大前提としてあります。なので、主催者のあいさつも、当然公的なものであって、企画者の個人的な感情を挟む余地はほとんどありません。

でも、ここでは、個人的な感情を語らせてください。

私は、いつかnoteで展覧会を開こうと思っていました。

でも、展覧会を開催するまでにかなりの月日を要しました。

私は、プロフィールに「元学芸員」と書いています。

でも、私は学芸員時代にきちんとした展覧会を企画したことはありません。

それでも「元学芸員」として恥ずかしくない展覧会をしたいというプライドがありました。

いい展覧会をつくらなければという気持ちが、いつしかプレッシャーに変わっていました。自分のポートフォリオでも作るような気持ちになっていたのです。

私の才能を認めなかった人たちを見返したいという気持ちもありました。だれでもいいから私のことを認めてくれという気持ちもありました。

でも、私は、そういう気持ちを手放すことにしました。

そういう気持ちは、もう手放して、私の原点へ帰ろうと思いました。

いらない感情は捨てますが、それは夢を諦めるということではありません。

私は、芸術と人をつなぐ、芸術をとおして人と人をつなぐ、ということをやっていきたいのです。

私は、いつかまた学芸員になってやるという妄執に囚われていました。

でも、学芸員になることがすべてではありません。

美術作品の面白さを伝えることは、こんなふうにnoteでもできます。

まだ、その方法は模索しています。

でも、夢を諦めない。

私は、夢を捨てません。

私は、ひとつの夢のかたちとして、今日ここにちいさな美術館をつくります。

だれでも、どこからでも入れるちいさな美術館を。

いま世界中の美術館や博物館が、岐路に立たされています。

昨年、「不要不急」という言葉がでてきたとき、多くの美術館・博物館が臨時閉館を余儀なくされました。

美術館・博物館は、そもそも不要不急の存在なのかもしれないと思わずにはいられませんでした。

そんないまだからこそ、美術館に、なにができるのだろうかということを、考えてみたいと思います。

その問いのヒントが、養老孟司さんの言葉にありました。これは、博物館関係者に向けた講演を書き起こしたものからの引用です。

人は何が実在するかということに関して非常に偏った考え方を持ってしまう。それは置かれた環境による。その解毒剤みたいなものが美術館とか博物館に表れているなという気がします。そういうものを気付かせるということも博物館なり美術館の大事な仕事であろう。これを意識は嫌がります。一つにできないと効率が悪い、面倒くさいと言います。

(中略)

人が頭で物を考えるとこうなる。そういう実際にある現物のことをシステムの世界ではどう呼んでいるかというと、「ノイズ」と呼んでいる。徹底的にシステム化された世界では、皆さんは何になるかというとノイズに変わります。

(中略)

この世界が行き着く先の悲観的な未来を考えると、そういうシステム化にそぐわない、合わない人は排除する。それどころではなくて、システム化に向いた人を生産する、つまり人の方をシステムに変えていくという世界が明らかに予測されます。

養老孟司「基調講演『新しい日常と博物館』」、『博物館研究』、Vol.56 、No.3 、(公財)日本博物館協会、2021年、p.11。

システム化される世界における「ノイズ」という言葉に、私ははっとさせられました。

私は、これまで、社会における美術館・博物館の存在意義を主張しようとしていましたが、美術館・博物館が「不要不急」であるという事実が顕在化しています。

けれども、養老さんの「ノイズ」という言葉から、美術館は、この社会のシステムにおける「虻」のようなものかもしれないと思いました。

うるさいな、と社会からは踏みつぶされてしまうようなもの。

こんなもの必要なのかと疑う人もいて、でも排除してしまえばこの生態系が崩れてしまうかもしれないもの。

吉野弘「生命」より一部引用

互いに

欠如を満たすなどとは

知りもせず

知らせれもせず

ばらまかれている者同士

無関心でいられる間柄

ときに

うとましく思うことさえも許されている間柄

そのように

世界がゆるやかに構成されているのは

なぜ?

花が咲いている

すぐ近くまで

虻の姿をした他者が

光をまとって飛んできている

私も あるとき

誰かのための虻だったのだろう

あなたも あるとき

私のための風だったのかもしれない

吉野弘『花と木のうた』青土社、2015年、pp.30-31

社会変化が加速したこの状況下で、システム化に合わないものを排除し、システム化に向いた人を生産する動きがますます加速する可能性があります。

社会のため、みんなのためという言葉には、多様性が排除される危険性も孕んでいるように思うのです。

みんなのためといえば、何でもできてしまうということにもなりかねない。

いまの政治の在り方を見ていると、「みんなのため」という言葉が一人歩きして、「みんな」が個人の総体というよりも、実体のない漠としたものに思えてしまうことがあります。

「公」というものの信頼性が問われている今だからこそ、そして、私が個人という立場だからこそ「個」について考える展覧会を開催します。

展示する作品は、3つあります。

3つだけ?と思う方もいらっしゃるかもしれません。

わたしも初めは、美術館の展覧会に負けないくらいの作品数を展示しようと思っていました。

でも、もう勝ち負けとか、そういうのはもういいかなと思っています。

私にできることを精一杯やろうと思います。

私は、無理のない数を展示することにしました。

でも、3つという少ない数にもメリットがあります。

作品一つ一つと向き合えると思います。

作品をつくるのには、時間がかかります。制作時間と同じだけ作品と向き合うことは不可能ですが、一つの作品を数秒で過ぎ去ってしまっては、見えないことがきっとあります。

拙いところがたくさんある展覧会ですが、それでもみなさまに楽しんでいただけたらうれしいです。

展覧会の楽しみ方

普段美術館に行かないから楽しみ方がわからないという方は、まずはこちらをご覧ください。

上の記事にも書いたように、美術館の楽しみ方は自由です。

でも、この展覧会のおすすめの見方を紹介しておきます。

まず、じっくり作品を見てください。最低でも1分くらい。

でも、じっくり見るということに、私たちはあまり慣れていません。

1分といっても相当長く感じるはずです。

すぐに、作品の情報を得たいと思うでしょう。

けれど、作品の情報は、作品の外にあるものだけではありません。

作品のなかにも、たくさんの情報があるのです。

そのため、キャプションは、作品とすこし離して展示します。

それらの情報に気づくおすすめの方法があります。

絵を描き写すことです。

完璧な模写ではなく、簡単なスケッチで十分です。

さっと描くだけでも、ただ見ているときより、いろいろなことに気づけるはずです。

それでは、先へ進みましょう。

1章 大地と個

人は、何ももたずに生まれ、やがて何ももたずに大地へと還っていく。

それならば、人が生きていくことになんの意味があるのか。

この私という存在に何か意味はあるのか。

だれもが抱いたことがあるだろう、そんな問いに、本章は向き合います。

フィンセント・ファン・ゴッホ

Vincent van Gogh (1853 - 1890)

《靴》

1886年|油彩・画布| 38.1 cm x 45.3 cm

ゴッホ美術館、アムステルダム

https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0011V1962

この絵を見て、何を思いましたか?

汚い靴だなと思うかもしれません。

ずいぶんと暗い絵だなと思った方もいるかもしれません。

その思ったことも、スケッチした絵の隣に書いておいてください。

これから、私が話をする前に。

私が話すことが唯一絶対の見方ではありません。こんな風に私は見ていますよという一つの見方の提示でしかないのです。

そのことを踏まえたうえで、私の見方も参照してください。

通常、美術館では、これほど企画者の意見を書くことはありません。それは、音声ガイドや図録を買ってもらうためだけではないのです。

企画者の意見が、みなさんの感じたことをぎゅっと狭くしてしまったり、一つの意見を押し付けたりしてしまう危険性もあります。

みなさんが感じたことを大切にしてください。

それでも、私が自身の見方をここに書くのは、もしかしたら、それがみなさんの見方を広げるきっかけにもなりうると思うからです。なるほど、と思うところがあれば、それも書き留めてみてください。

それでは、私の解説をはじめます。

章題とこの絵を見て、これから私が何を語るか予想できた方もいらっしゃるかもしれません。

この絵は、マルティン・ハイデッガーの『芸術作品の根源』の中に出てくる絵であり、「大地」というのは、ハイデッガーの考え方の基本となる重要な語句です。私は、その「大地」という概念も、ハイデッガーの考えも、きちんと理解しているとは言い難いのですが、それでも、私はハイデッガーのこの絵の見方が好きなのです。

ヴァン・ゴッホの絵画からは、この靴がどこにあるのかということすら確認できない。この一足の農夫靴の周囲には、このものが帰属しうるようなところも、このものが置かれうるところも、何もない。ただ漠然とした空間があるだけである。(中略)とはいえ、それにもかかわらず。

靴という道具の履き広げられた内側の開口部からは、労働の辛苦が屹立している。靴という道具のがっしりとして堅牢な重さの内には、荒々しい風が吹き抜ける畑地のはるか遠くまで伸びるつねにまっすぐな畝々を横切っていく。(中略)この道具は大地〔Erde〕に帰属し、農婦の世界〔Welt〕の内で守られる。

マルティン・ハイデッガー『芸術作品の根源』平凡社、2008年、pp.42-43.

ハイデッガーは、このどこにあるのかすらわからない農夫靴の絵を見ながらも、この靴が歩いてきた大地を思い描いています。

実際には、履くことのできない靴の絵が、大地を踏みしめるという、靴の道具としての存在意義を思い起こさせます。

道具の存在は、作品によってはじめて、そして作品においてだけ、ことさら輝き現れてくるのである。

同書、p.46。

普段は意識しないことを、なぜか芸術作品に向き合っているときに考えることがありませんか。

私は、この絵の靴を眺めていると、

この靴はどこを歩いてきたのだろう

私はこれまでどんな道を歩んできたんだっけ

私はいったいこれからどんな道を歩いていくんだろう

などと、おのずと自身の過去や未来に想いを馳せています。

ハイデッガーのいう「大地(Erde)」というのは、私としては「大地」よりも「地(じ)」という概念に近いものなのではないかと思います。

「地」には、土地の意味だけでなく、物事の基礎、素材の土台となる部分、本性といった意味があります。ハイデッガーのいう大地〔Erde〕もそのような意味で使われているような気がします。

ここでは、これ以上ハイデッガーの言葉に深入りしませんが、彼がゴッホの作品の中に見た、靴のおかれた地面、また靴の本性は、私たちも感じ取ることができるのではないかと思います。

私たちは、芸術作品を見るとき、そこに描かれたものだけを見ているわけではなく、その作品の背後にあるものを見たり、自己を省みたりします。

直接的な「答え」が得られるわけではないかもしれませんが、芸術作品を見ることで、私たちの住む世界や、私たち自身を考えるきっかけとなるような「問い」を立てられるのです。

問いに対する正解は、一つではないと思います。

たとえば、ハイデッガーはこの靴を農夫(農婦?)の靴と見ていますが、ゴッホ美術館のホームページの解説を読むと、実際には、画家ゴッホが蚤の市で購入し、履きつぶした靴であったことがわかります。これは、農夫の靴ではないのです。

だとすれば、ハイデッガーがこの絵に見た農夫(農婦?)の世界は間違いかというと、そうとも言い切れません。

画家は、蚤の市で買った靴として描こうとしたわけではなく、その靴が物語るものを描こうとしているようにも思えるからです。

そして、この絵をじっと見つめていると、私には、この靴がどちらも左足の靴のようにも見えてきます。

ゴッホの絵は、じっと見ていると遠近感がぐらぐらしてくるような絵が多くありますから、この靴も左足のように見えるだけで、実際は右足の靴を描いているのかもしれません。

でも、どうして左足なんだろうと考えること、それが一つの問いになる。

そこから別の思索がはじまるのです。

みんなで一つの問いに向き合わなくてもいい。

問いに必ず答えがあるとも限りません。

でも、一つの絵との出会いが、何かのターニングポイントになるということもあるかもしれません。私もゴッホの絵と出会って、風向きが変わった経験があります。

答えのない思索の旅へ、あなたも出かけてみてください。

2章 神と個

西洋美術におけるヒエラルキーの最も上位にあったのが、ギリシア・ローマ神話や聖書を題材とした歴史画でした。

しかし、多くの日本人にとって、神話や宗教画というのは、難しそう、よくわからないという印象が強いというのが率直な感想でしょう。

本章では、宗教画(=聖書を題材とした絵画)を扱います。

『聖書』は、人類最大のベストセラーです。

一見難解に思える聖書ですが、そこに出てくる登場人物たちは、一般の人々と同じように悩んだり、ときには過ちを犯しながらも、困難を乗り越えていく普通の人々なのです。遠い存在ではない。だからこそ、多くの信者の心を捉え、いまに読み継がれています。

聖書には、信者ではなくとも、個々人がこれから生きていくためのヒントが隠されているように思います。

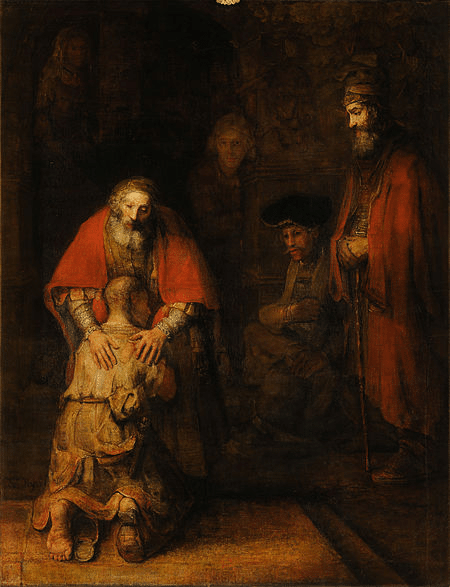

レンブラント・ファン・レイン

Rembrandt van Rijn(1606-1669)

《放蕩息子の帰還》

1668年頃|油彩、画布|262x205 cm|

エルミタージュ美術館、サンクトペテルブルク

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.%20paintings/43413?lng=en

この絵は、どこかで目にしたことのある方も多いのではないでしょうか。

これは、ルカ福音書の一節にあるイエスのたとえ話を描いたものです。

このお話に入る前に、聖書の概要をお話したいと思います。

聖書を一言でまとめると、「神との契約書」です。

そのため、旧約聖書、新約聖書といいます。

両者は成立過程が大きく異なります。

旧約は、イスラエル人の成立と発展の歴史を、新約はイエスの人生・教えを記したものです。聖書を手に取った方はわかると思いますが、聖書は、実際にはいくつもの本の集合体です。旧約が39冊、新約が27冊、全66冊もあります。

旧約で、神は人間を創った後、一民族であるイスラエル人を人類の代表に選びます。そのため、旧約聖書の内容は、全人類の歴史から、イスラエル人の歴史を扱っていくようになります。具体的に言うと、イスラエル人の始祖アブラハムの登場から、イスラエル人の歴史へとシフトしていきます。

新約は、イエスの物語です。新約の中心となる福音書は、イエスに直接師事した4人の弟子(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ)がイエスの生涯について記したものです。ちなみに、福音書は、微妙に内容が異なっており、同じ事実に遭遇した4人の見方や解釈を加えて書いたものとされています。

旧約の最初に、神は、アダムとエバを創ります。ところが、エバは蛇に唆されて、神の言いつけを破り、禁断の果実を食べ、アダムにもそれを食べさせます。神は怒り、二人は楽園から追放されます。罪を犯した二人が、人類の祖先であるため、その子孫である人類はみな生まれながらに罪を負っています。

神は、ノアや、アブラハム、モーセ…と次々にリーダーを選びますが、ことごとくうまくいきません。彼らはみなアダムとエバの子孫であり、罪を負った人間であることに変わりありませんでした。

そこで、神は、原罪を負わぬ人間を創った。それがイエスです。

イエスは、人々を魅了します。

イエスが、人々を魅了できたのには、二つの理由がありました。

ひとつは、彼は神から選ばれた者だったので、奇跡を起こすという圧倒的な力を見せていたこと。もうひとつは、彼はとても話し上手だったということです。

彼は、たとえ話をするのも上手でした。神の教えを人々に伝えるため、感動的なエピソードを語ります。

「放蕩息子のたとえ話」もイエスが語ったエピソードのひとつです。

やっと、今回の絵の本題まできましたね。

放蕩息子のたとえ話はこんなお話です。

ある人に二人の息子がいました。ある人は、財産を二人に二分します。ところが、弟は、有り金を全部使い果たしてしまいます。一方、兄は、ずっと父に仕え、言いつけを破ることもありませんでした。弟は、天にも父に対しても罪を犯したため、息子と呼ばれる資格はないけれど、雇い人にしてもらおうと思い、父のもとへ向かいます。ところが、父は戻ってきた息子を温かく迎え、祝宴をはじめます。それを見ていた兄はおもしろくありません。そこで、父は兄に向かって言います。

「子よ、お前はいつもわたしと一緒にいる。わたしのものは全部おまえのものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。」

『聖書 新共同訳 旧約聖書続編つき』日本聖書協会、1987年、(新)p.70。

なぜ弟は許されたのか。

それは、弟が自身の愚かさに気づいたからです。そして、愚かな者でも救ってくれるのが神です。

キリスト教が人々の信仰を集めた大きな理由として、個人の弱さを認めていることがあると私は思います。人は完璧な善人になることはできなくても、できるだけ善であろうと努めることはできる。常に自分の愚かさを省みなさいとこの物語は伝えているのです。

レンブラントの《放蕩息子》も、このストーリーを描いたものです。

私は、ここまで、聖書について、あえて長々と論じました。

しかしながら、この絵には、はっきり言って、こんな長々とした説明はいらないのではないかとも思うのです。

抱いているのが父、抱かれているのが息子ということさえわかれば、もうこの聖書のコンテクストなんてほとんどなくとも、これが家族の愛を描いたものであることはわかります。

普遍的な愛。

動きの激しさはなく、どこまでも静的で。

黄土色と赤のあたたかな色彩に包まれて。

親が子を想う愛。

ここに描かれているもの、それが神の愛なのだと言われたら、そうなのかと腑に落ちるような説得力がこの絵にはあります。

この絵は、単に物語を彩る挿絵ではありません。

そこに説明がなくとも、感じる心さえあれば感じられる、そういう絵だと思うのです。

この絵を間近で見ると、かなり粗く描かれていることがわかります。

これは、レンブラントの得意とする粗描きと呼ばれる手法です。

滑らかに仕上げられた画面とは異なり、彼の筆触がダイレクトに伝わってきます。鑑賞者の触覚にも訴えかけるようなやわらかさがあるのです。絵が絵の中で完結しているのではなく、鑑賞者個々人の感覚に訴えかけることで初めて成立しているようにも思えます。

文脈がわかるからこそ、その絵の価値がわかるものももちろんあります。

けれども、聖書を全部暗記しなくても、絵画を味わったり、技法に目を凝らしたりすることはできると思うのです。

聖書の絵なんて、我々日本人には縁遠いと思う気持ちもよくわかります(私自身もそう思っていたので)。

しかし、私は、信者ではありませんが、宗教画を見ていて、救われるような思いを抱いたことが何度かあります。

唯一絶対の神の存在を心から信じることは難しいかもしれません。

けれども、自分を見捨てないでくれる人、見返りを求めずに愛を注いでくれる人は、あなたのまわりにもいるのではないでしょうか。

この絵はそんなことを思い出させてくれるような気がします。

あなたが立派だから、私はあなたを愛しているのではない。

こんなにぼろぼろになって。

でも、帰ってきてくれたんだね。

それだけでいい。

何も言わなくていい。

そんな声がどこからか聞こえてくるような気がするのです。

聖書は、遠い国の壮大な物語ではなく、ひとりひとりに寄り添った物語なのかもしれません。

3章 公と個

本展覧会を企画したとき、私の頭には一冊の本がありました。

その本のタイトルはとても長いです。

『公の時代

ー官民における巨大プロジェクトが相次ぎ

炎上やポリコレが広がる新時代。

社会にアートが拡大するにつれ

埋没してゆく「アーティスト」と

その先に消えゆく「個」の居場所を

二人の美術家がラディカルに語り合う。』

(卯城竜太(Chim↑Pom)、松田修、朝日出版社、2019年)

私は、この本を読むまで、あいちトリエンナーレが開催延期に追い込まれたというニュースを耳にしても、なんだか人騒がせなことをやろうとしている人たちだなと、遠い世界の話だと思っていました。

でも、この本を読んで、これは他人ごとではない問題かもしれないと考えるようになりました。

本章では、そんな芸術における公と個の関係に迫ります。

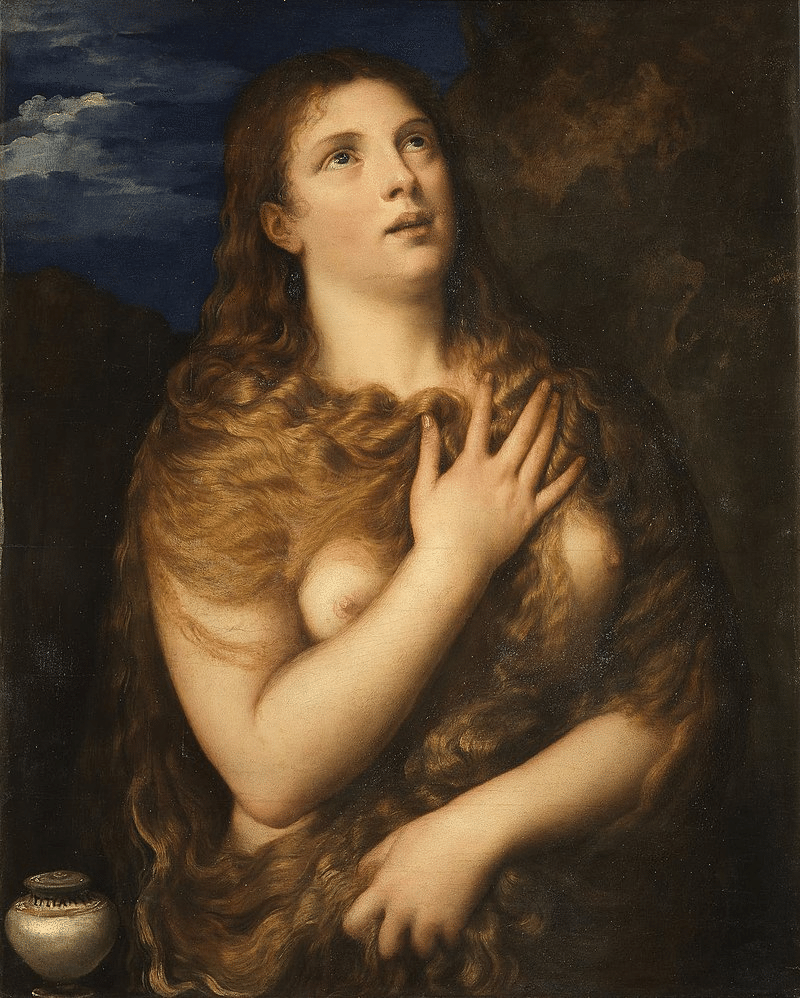

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ

Tiziano Vecellio(?-1576)

《悔悛するマグダラのマリア》

1533年頃|油彩、画布|84×69㎝

ピッティ宮殿、フィレンツェ

https://www.uffizi.it/opere/santa-maria-maddalena

眩い金色の髪で裸体を覆った美女。

この絵が公と個と何の関係があるのか。それは、もう少し後でご説明します。

美術の好きな方なら、香油壺がアトリビュートとして描きこまれているから、これはマグダラのマリアにちがいない、と題名を見なくてもお分かりになったかもしれません。

マグダラのマリアも、聖書の登場人物の一人です。

マグダラのマリアは、美術の中でよく描かれる人気の主題です。

聖書の記述を見てみると、ルカ伝の8章で、七つの悪霊をキリストに追い出してもらい、その後、ほかの女たちとともにキリストに従って旅をする女がこの名前で呼ばれています。

また、ヨハネ伝の20章では、復活したキリストに最初に出会った人物とされています。

しかし、おそらく多くの人が知っているのは、娼婦であったマグダラのマリアの伝説でしょう。

ヨハネ伝8章等に記述された、「姦淫の女」やルカ伝7章の「罪深き女」には、マグダラのマリアと名前は書かれていませんが、4世紀ごろから、教会教父(アンプロシウスなど)によって、マグダラのマリアと姦淫の女や罪深き女が同一視されるようになったのです。

それらの伝説についても簡単に見ておきましょう。

本展の2章では、罪ある人も神はお救いになるというイエスのたとえ話を見たように、イエスは、あらゆる罪人をやさしく包み、赦しました。

ユダヤの律法では、男女関係の乱れに厳格であったため、淫行を犯した女は死刑と定められていました。ある日、イエスが神殿の前で説教をしていると、ユダヤ教徒が女を姦淫の罪で罰するために石を投げようとしているところでした。そこで、イエスは言います。

「あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まず、この女に石を投げなさい。」

前掲書、(新)p.90。

彼女にむかって石を投げる者はいませんでした。

また、ルカ伝の「罪深き女」は、イエスの足を涙で濡らし、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗ります。イエスは、その彼女が示した愛によって彼女の罪を赦すのでした。聖書には、罪深い女としか書かれていませんが、彼女もマグダラのマリアと同一視されています。

また、西方の伝承で、イエスの昇天後、洞窟で懺悔の苦行を行ったと伝わっており、ティツィアーノの絵はそのときの場面を描いたものとされます。

悔悛するマリア。

罪を懺悔する女性。

それなのに、この絵を見ていると、罪を改めようという清新な心よりも、肉欲を喚起させてしまうように思うのは私だけでしょうか。

聖書のコンテクストなど忘れ、この美しい裸体に目が眩んでしまうように思うのです。

あまりにもエロティック。

この絵は、そんな邪な気持ちを起こさないようにと諫めているのでしょうか。

そんな風にまじめに絵画を読み取ろうとすることもできるかもしれません。

でも、私には、ティツィアーノが肉欲を賛美しているようにしか見えません。

隠しているというより、むしろ強調してしまっている。

この絵を見ていると思うのです。

芸術とポルノグラフィティの境界ってどこにあるのだろうと。

イタリアの歴史学者カルロ・ギンズブルクは、この二つについて、次のように図式化しています。

(日本語版:カルロ・ギンズブルク「ティツィアーノ、オウィディウス、そして十六世紀のエロティック絵画の規範」、カルロ・ギンズブルク『神話・寓意・徴候』竹山博英訳、せりか書房、1988 年、pp. 141-175、特に 143-4、325)

1:エロティック美術

何らかの主題(例:古代神話、宗教的主題、ユーモア、風刺)の枠組みを持ち、意図的な方法によって(例:結婚記念や呪術的効果を提示するため)エロティックな描写を提示している作品

2:ポルノグラフィー

性的興奮を与えることのみを目的とする作品

この分類だと、枠組みさえあれば、性的な描写も許されることになります。

ティツィアーノの作例は顕著ですが、この分類を逆手にとって、聖書や異教の物語を下敷きにしながら、エロティックな描写をする画家たちは多くいました。

芸術というのは、伝統的なもの、上品なものだけでなく、このように境界線ギリギリのものもありました。

むしろ、分類の中にきちんとおさまる作品よりも、枠に収まりきらないようなもの、越境していくものこそが、観る者をはっとさせ、次の時代の芸術を創ってきたようにも思えます。

現代の日本において、ティツィアーノの作品を展示しても、それが露骨に性的な表現をしているからといって、それを展示するなという暴動が起きることは考えにくいです。

ティツィアーノの作品は、価値が保証されています。

ティツィアーノの作品が、エロティックだからといって、それをけしからんという人はいないでしょう。

けれど、まだ価値が保証されていない作品だったらどうでしょう。

その作品を、芸術作品として展示してよいかどうかの境目というのは、実は、それほど確固としたものではないと思うのです。

昨今の芸術に対しての態度を見るにつけ、美しく、気軽に楽しめるものだけが、芸術とみなされるようになってしまうのではないかと、私は一抹の不安を覚えています。

メッセージ性の強い作品、境界線の曖昧な、観る人を不安にさせるような作品は、それこそ「ノイズ」として、この社会から排除されてしまいかねない。

これは、はたしてアーティストだけの問題なのでしょうか。

境界線の曖昧な「公」のために、できることがどんどん狭くなっていく、そういうことは、私たちの身近なところでも起きているように思います。

暗黙の了解という見えないルールに縛られたり、

空気を読み合ったり、

そういうことがすべて悪いとはいいません。

でも、それらが、世界を狭くしている可能性もあるように思います。

これ以上、私はこの問題について語りません。

でも、これは、みなさん個人個人の問題として、少し考えてみてほしいのです。

エピローグ

展覧会は、お楽しみいただけたでしょうか。

文章が長いですし、まわりくどくてわかりにくいところもあったかもしれません。

美術史を勉強なさっている方にとっては、物足りない内容だったかもしれません。

文章が長い割には、個々の作品には深入りしていません。

それぞれの見方を楽しんでもらえるように、私なりに工夫したつもりです。

私は、絵画への入り口を示したに過ぎません。

はじめての試みなので、みなさんの目にどう映るのかわかりませんが、みなさんに少しでも楽しんでいただけたなら、うれしいです。

この展覧会は、会場の出口から出たらそれで終わりではありません。

何度でも会場に戻ってくることができます。

一度見ただけではよく分からなかったという方も、何度か見ているうちにわかってくることがあるかもしれません。

そして、みなさんがこれから芸術作品と向き合うときに、この展覧会のことを少しでも思い出していただけたら、それほどうれしいことはありません。

Photo by Behzad Ghaffarian on Unsplash