漫画家になりたかった「僕」の農業日記|本の紹介<後編>

千葉県印西市草深地区で野菜苗の生産・販売を行う(有)伊藤苗木の創業者が、昭和30年代の5年間に書きためた漫画日記を一冊にまとめた『僕の漫画農業日記 昭和31〜36年−−14歳、農家を継ぐ』が発売されます。

後編では、中学校を卒業した伊藤さんが家族とともに農業に励み、父の死をきっかけに家業を継ぎ、(有)伊藤苗木を始めるにいたるまでをご紹介します。

*前編はこちらよりご覧ください*

保温折衷苗代にわら仕事

昭和30年代の農家の仕事は、どのようなものだったのでしょうか。伊藤さんの日記からたどってみます。

運搬用として牛車を使い、山羊を飼い、家畜の売買もありました。だんな(地主)が所有する山で許可をもらって落ち葉や小枝をかき、それが1年分の燃料となる冬の重要な仕事でした。そして、集めた落ち葉の発酵熱を利用した踏み込み温床を父と作りました。

また、牛の糞尿と敷きわらを厩肥にするとともに、下肥も使っていました。その一方で、化学肥料や農薬も積極的に活用していたことが分かります。

左ページ、上から2枚目:二十歳の頃、伊藤家に耕耘機がやってきた。妹と記念写真をパチリ

当時の稲作は、短冊型の苗床に種もみをまいたところへ焼きすくも(モミガラ)を散布し、油紙で被覆する保温折衷苗代の段階。保温折衷苗代は、早期育苗を可能にして田植え時期を早め、冷害に強く多収につながる画期的な育苗技術でした。

農薬散布は、地域で順番に行われていました。稲刈り、スイカや沢庵用ダイコンの市場出荷は、親戚や地域の人たちと助け合いながらの共同作業(結い)で行っていました。仕事を手伝ってもらったら仕事でお返しする、そんな相互扶助のつながりがありました。

わら仕事は日常茶飯事で、米を出荷する際の米俵も自分たちでかがり、わらで編んだ「わらばち」を育苗鉢として使っていました。わらばちに土を入れ種を播き、発酵が進んで温度の上がった踏み込み温床に置いて苗を育てます。育苗鉢はその後、木材を紙のように薄く削って乾燥させた経木を鉢の形に組み立てて作られるようになりました。今でいうポリポットの前身です。

わら仕事が生活のなかにあった時代。縄をない、稲わらを編んで「わらばち」を作った(左上:同年2月27日)

※漫画は左上から右下へ読み、ふきだしのセリフなどの文字も左から右へと読む

「えいだん」「めえやつ」「亀ノ甲」とは

ところで、日記によく出てくる「えいだん(営団)」という言葉。精米や製粉、農業資材の供給や作物の出荷の場をそう呼んでいます。草深地区では戦後、陸軍の草深飛行場跡地で引き揚げ者による開拓事業が進められました。その事業主体が「船穂開拓営団」で、昭和23年に「船穂開拓農業協同組合」の設立につながり、事業を引き継いだ経緯があります。この「えいだん」の事務所とは「船穂開拓農業協同組合」のことであり、それを「船穂開拓営団」時代のなごりで「えいだん」と通称していたと推測されます。

また、田んぼや畑の呼び名がユニークなこと。家の前にある田んぼを「めえやつ」(「家の前のやつ」が転訛した)、亀の甲羅のように土が盛り上がった畑を「亀ノ甲」と呼んでいました。亀ノ甲の畑は赤土で水切れがよく、作物がよくとれたといいます。

恵比寿講や彼岸講、さなぶりなどの年中行事も大切にされていた時代でした。

仕事がうまくいった日は、家族みんなで食べるご飯もことさらに美味しく、気分もよかったのでしょう。薪で沸かした風呂(木の風呂桶の中に鉄製の筒を入れ、その中に入れた薪を焚いて沸かすしくみ)で温まりながら、小林旭や三橋美智也、三波春夫といった当時の流行歌を歌って1日を終えていたようです。

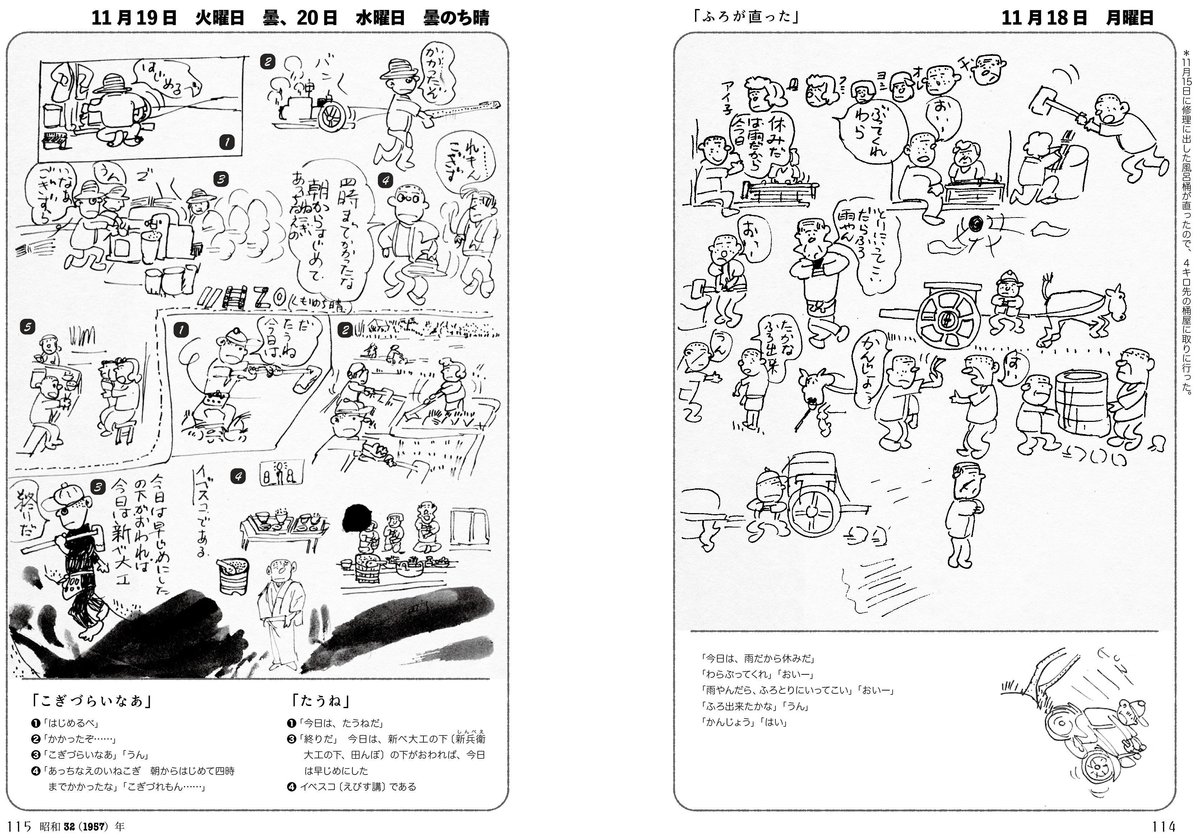

仕事を早く終え、夜は1年の豊作を感謝する恵比寿講(左下:同年11月20日)

漫画をやめて、農業日記を書く

漫画を描きながら父のもとで農業に励む毎日。その父が亡くなったのは、伊藤さんが18歳の時でした。

農家を継いで一家の大黒柱として家族を支えなければなりません。スイカ組合の講習会に参加したり、千葉県の種苗会社から来た技術者に栽培指導を受けることも。ダイコンを共同出荷していた家々をたずねて出荷の取りまとめをするなど、地域の大人たちのなかで一心不乱に働きました。

当時、中学校を卒業してすぐに働くことは珍しいことではありませんでしたが、父の早すぎる死によって、やむなく漫画を諦めて農家の跡取りとなっていく葛藤ややるせなさがうかがえ、胸に切なく迫ります。

手作業と農業近代化のはざまで

日記の舞台である昭和30年代は、戦後の混乱や復興期を経た後の高度経済成長期にあたります。仕事や生活のなかに昔ながらの営みが残る半面、新しいものがどんどん入ってきて古いものと混在する、激動の時代だったといえます。伊藤さんにとっても、父の不在を思いながらもとにかくお金を稼がねばと奮起して、好きな漫画を描く余裕もないほどに忙しく働く毎日でした。

農村に暮らすそんなひとりの青年の姿に、編集担当の私としても励まされる思いでした。本書は、個人的な日記でありながら、当時の生活を記録する貴重な資料でもあります。

日記は成人式を迎える日で終わります。その後、伊藤さんは結婚し、夫婦二人三脚で苗木生産やスイカやダイコンなどの野菜の行商を始めます。昭和44年に(有)伊藤苗木を創業し、その後は順調に経営を拡大し今にいたりますが、事業を軌道に乗せるまでは地道な試行錯誤の連続であったことは想像に難くありません。

しかし、中学3年の頃に先生が日記に書いてくれた「働かねばだめです。人間は働くために生れて来たのですから」という言葉が、現在にいたるまでの生きる道を照らすものになりました。伊藤さんのモットーは、常に頭を使って農業を営むという意味で「農業=脳業」だということです。

同世代の方にとっては懐かしく、また、若い世代にとっては新鮮にうつり「高度経済成長前期の農業や農村の暮らしってこんな感じだったのか」と興味を引く内容となっています。本を開いて、あの頃の伊藤さんに会いに行ってみませんか。

ダイコンを収穫して出荷の準備。「おそろく(怖録)」と呼ぶ畑は、昔おそろしいことがあったと言われていたが、ダイコンやラッカセイなどがよくとれた(左:同年12月1日)

(制作局・高井)

5月30日発売予定

『僕の漫画農業日記 昭和31~36年−−14歳、農家を継ぐ』

伊藤茂男 絵と文

塩野米松 解説

定価 1,760円 (税込)

判型/頁数 A5 300頁

ISBNコード 9784540231919

購入はこちら https://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_54023191/

詳細はこちら https://toretate.nbkbooks.com/9784540231919/

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?