Cutting-Edge Fusion Music? -最先端フュージョンの着地点を考察する

みなさん、こんにちは!

久しぶりの記事となりますが、今回はフュージョンについて、従来とは全く異なる視点で分析・考察をしていこうと思います。

さて、何を分析するか…?

そう、タイトルのとおり、最先端のフュージョンです!

「最先端のフュージョンの着地点はどこなのか?何をやっているのか?」

これを包括的に考えていき、これまで世に出てきた数多のディスクガイドとは全く異なる視点でフュージョンの現在地を考察しようという、かなり壮大な試みなのです……!!

はじめに

最初に断っておきますが、この記事で試みようとしている内容に関する先行研究や資料は一切ございません。

筆者自身がこれまでの音楽経験と知識などから行った完全オリジナルの考察記事であります。

さて、本編に入る前に、本記事で考察をするフュージョンの射程について改めて確認をしたいと思います。

フュージョンという音楽は、誤解を恐れずに一言でいうと「ジャズとロックが融合した音楽」となりそうですが、今回の記事ではフュージョンの成立過程といった歴史に関しては深入りをしません。そのあたりの詳細については、ジャズの歴史書・解説書などを読んだ方が正確でありますし早いと思いますので、そのようなメディアに譲りたいと思います。

では、「最先端のフュージョン」と題して、何に焦点を当てるか。今回は

【80年代以降、テクニカルかつ複雑に進化したフュージョン】

という点を射程として、様々な角度から考察をしていきます。その詳細は以下の本編から解説をしていきます。

今回も分量が多くなっていますが、目次を参考にしていただき、興味のあるトピックからご覧になっていただいても構いません。

それでは、前置きはここまでにして、中身に入っていきましょう!

フュージョンってどんな音楽?

先ほど書いたとおり、本記事ではフュージョンの歴史についてはジャズの歴史書などに譲り、ここでは深入りはしません。ただ、本記事を読み進める上での前提として、改めて少しだけ解説をしたいと思います。

フュージョンという音楽は前述のように「ジャズとロックが融合(=fusion)した音楽」と簡潔に形容されることが多いと思います。そして、我々の日常生活との関わりにおいては、テレビやラジオのBGMとして使われることが多く、フュージョンという言葉を聞いたことがない方でも、多かれ少なかれ無意識に聞いているはずです。

音楽用語を使わずに、一般の方にフュージョンをわかりやすく表現すると「主張が激しくない、耳に心地よい音楽」「聴いていて爽やかな音楽」とでもなるのでしょうか。この点は拙稿

でも若干触れているとおりであります。

フュージョンの形成と黎明期(1960s - mid 1970s)

そんなフュージョンなる音楽ですが、その進化をざっと年代ごとに追ってみましょう。

まず、フュージョンという音楽が形成され始めたのが1960年代後半と言われていますので、ジャズとの文脈で見ると、Miles Davisが1960年代にエレキギターやエレピを導入してサウンドが電化した、いわゆる「エレクトリック・マイルス」との時代と重なります。"In a Silent Way" (1969)や"Bitches Brew" (1969)がその良い例でしょう。

当時のマイルスバンドに在籍していたミュージシャンたちは、その後のフュージョンシーンでも大活躍する面々ばかりです。一例を挙げましょう。

Chick Corea(p, key)は言わずと知れたジャズ界の大御所で、ストレートでアコースティックなジャズピアノトリオであるAcoustic Bandと、キーボードやエレキギター・エレキベースといった電化楽器を全面的に導入したElektric Bandでは先進的なフュージョンを演奏していました。

同じくエレピを担当していたJoe Zawinulは、フュージョン界のかつてのスーパーバンド、Weather Reportの創設者でもあります。その他、John McLaughlin(g)、後述するHerbie Hancock(p, key)など、多数のフュージョンミュージシャンがそれ以降のマイルスバンドから輩出されました。

もっとも、この時代の音楽は前述したような「フュージョンらしさ」を持っているものとは言い難く、音楽の内容というより、のちのフュージョンで使用される楽器が顕出したという「ハード面」での変化が大きかったと分析することができそうです。

1970年代に入ると、上記のHerbie Hancockが歴史的なジャズ・ファンク金字塔、"Head Hunters"(1973)をリリースします。

お聴き頂けば分かるとおり、この段階までくると使用楽器はエレクトリックマイルスと共通した電化楽器が多いことはもちろんですが、内容面でもかなりファンクやロックの要素を含んでおり、「ソフト面」で、まさにジャズとそれ以外の音楽が"fusion(=融合)"されたと分析できると思います。

同じ1973年にはChick Coreaのバンド、Return To Foreverによる"Light as a Feather"がリリースされ、同アルバムに収録される"Spain"は現在もジャズ・フュージョン界の大名曲であり、セッション曲の定番として多くのミュージシャンによって演奏され続けています。

*追記

Chick Coreaですが、本年の2月9日、突然逝去されたというニュースが駆け巡りました。筆者も朝Twitterをチェックしたときに知りました。一昨年の東京jazzで生のElektric Bandを観ましたし、ジャズ界のみならず、音楽界にとって、本当に大きな損失であります。R.I.P

フュージョンの黄金時代(mid 1970s - early 1980s)

1970年代も半ばを過ぎると、それまでの使用楽器の種類などはそのまま引き継ぎ、いよいよ「フュージョンらしいフュージョン」の形が完成します。この時期にはフュージョン史上に残る名盤が多数リリースされ、いわばフュージョンの黄金期と言っても過言ではないでしょう。

この時期に人気を博したミュージシャンをいくらかご紹介しましょう。

「フュージョンの二大ギタリスト」として当時、その人気を二分したLarry CarltonとLee Ritenourは、この時期に以下のような名作を発表しています。

Larry Carltonのセルフタイトルアルバム"Larry Carlton"に収録の"Room 335"(1977)は、フュージョン史上最高の名曲として名高く、今でも色あせない「フュージョンの完成形」と言えるでしょう。

軽快なテンポ、誰でも口ずさめるキャッチーなメロディーライン、細部まで作り込まれたギターソロやキーボードソロ…

BGMとしても使えるような、耳に心地よいインストゥルメンタル・ミュージックとしてのフュージョンという音楽が完成した瞬間です。

対して、こちらはLarry Carltonと人気を二分したLee Ritenourによる1977年作である"Captain Fingers"より、タイトルソングです。

こちらはギターシンセを使うなど、使用機材がよりデジタルなものとなっているのに加え、変拍子、速弾きという、外形的にも複雑かつ高度になっていることが分かる作品です。

本記事のテーマともなっております、テクニカルで複雑なフュージョンの出現と分析することもできると思います。

ちなみに、フュージョンの黄金期はここ日本においても例外ではなく、やや遅れた1980年代後半に、F1レース放送時のテーマソングとして日本のフュージョンバンド、T-SQUAREの"Truth"(1987)が使用され、大ヒットを記録しています。

この時期には他にも数多くの名盤や名曲が誕生しておりますが、記事のテーマとは直接関係はありませんので、割愛いたします。

フュージョンの分化① スムースジャズ(1980s-)

黄金期を迎えたフュージョンですが、1980年代にフュージョンが分化し始めます。1980年代前半から半ばにかけて出現した、フュージョンから派生したジャンルである「スムースジャズ(smooth jazz)」はその代表格と言えるでしょう。

スムースジャズは、音楽的にはフュージョンと似たような音楽で、一聴しただけでは明らかな違いはわかりづらいかもしれません。

しかし、スムースジャズはR&Bの影響を受けた、低音を強調したサウンド・メイキングであったり(のちにはドラムマシーンによる打ち込みも頻繁に使用されます)、泥臭く粘りのあるメロウな雰囲気がより色濃くなるといった特徴が見られます。

ジャズから派生した音楽として、フュージョンは全体のテーマの後に各楽器のソロが展開されたりと、ジャズのルールに則って演奏されることが多いですが、スムースジャズはボーカルのメロディーを歌ではなく楽器が弾く、といったイメージで、より聞きやすい・一般受けしやすい、BGMに特化した音楽ということができそうです。

そんなスムースジャズ黎明期の作品をいくつか紹介します。

ジャケットからして、夜にワインを愉しむ贅沢な時間を連想しますし、中身としてもワインのお供として聞けそうなメロウな一曲です。

アメリカのサックス奏者、Kenny Gの1982年デビュー作からの1曲です。ドラムもどこか打ち込みのような音をしていますし、それまでのフュージョンとは異なったサウンド・メイキングがされていることが伺えます(実際、この作品では打ち込みがされています)

そのころ、スムースジャズはラジオ局でも頻繁にかけられるようになり、大衆受けする、よりライトかつ甘美で耳に心地よく、BGMに向いているスムースジャズが80年代半ばから90年代にかけて市民権を獲得していったものと考えることができそうです。

ちなみに、スムースジャズのラジオは現在でもいくつも聴くことができます。イギリス・ロンドンから発信されている、BSJ(Best Smooth Jazz)や欧米各地にあるSmooth Global Livingは、スマホのアプリから手軽に聴くことができ、後者はプレイリストも公開しているため、様々な楽しみ方ができます。

フュージョンの分化② テクニカル系フュージョンの出現

そのように1980年代に入って、フュージョンからスムースジャズという派生ジャンルが誕生したわけですが、その一方でフュージョンにはもう1つのウェーブが誕生していたと分析しています。

すなわち、今回のテーマである「テクニカルかつ複雑なフュージョン」です。

というわけで、ここからが本編となってきます。

このようなテクニカル系フュージョンが生まれる背景として、まずはフュージョンを離れてハードロックとメタルの文脈を考えていきます。

テクニカル系フュージョン出現の考察

-ハードロック・メタルとフュージョンの接近

1960年代、The Beatlesから始まったロックンロール。それを、1960年代後半から70年にかけて、Ozzy Osbourne擁するBlack Sabbathがより重く、より激しい「ハードロック」に昇華させます。

Black Sabbath "Black Sabbath" (from "Black Sabbath"(1970))

1970年代後半から1980年代にかけては、ハードロックはさらに洗練され、Judas PriestやJoueney、Iron Maidenなど、現在も現役で活動する人気ハードロックバンド、そして名曲を数多く生み出していきます。

Judas Priest "Sinner" (from "Sin After Sin" (1977))

Journey "Don't Stop Believin'" (from "Escape" (1980))

……

そして、時は1979年。

ハードロック界において、衝撃が走ります。以下をお聴きください。

そう、Van Halenのデビューです。そのセルフタイトルのデビュー作に収録されている、ギタリストEddie Van Halenのギターソロがあまりに革新的であったのです。

「ブラウンサウンド」と称される、密度の濃い歪みが特徴的な独特のディストーションサウンドや、様々なエフェクターを駆使しサウンドデザイン。そしてなんといっても、56秒から始まる、彼が生み出したタッピング(=ライトハンド奏法)を駆使した、圧倒的な高速フレーズがギター界に「速弾き」という革新をもたらしたのです。

Eddie Van Halenは惜しくも2020年10月に癌で他界してしまいましたが、今でもその人気は非常に高く、筆者含めて数多くのファンがいます。

EVHの作品に影響されたギタリストは数知れず、1980年代に入ると、ハードロックやメタル界でギターの速弾きがトレンドになってきたと言われています。

そんな速弾きムーブメントの火付け役となったのが、アメリカで音楽プロデューサーをしていたMike Verneyによって創設されたShrapnel Records。現代の著名な速弾きギタリストを数多く輩出してきた伝説的なレーベルであります。

例えば、かのYngwie MalmsteenやTony MacAlpine、元MegadethのMarty Friedman、MR.BIGのPaul Gilbertなどが挙げられます。

圧倒的な速さ、そして正確無比な彼らスーパーギタリストたちのプレイは、今見ても全く色あせない魅力があります。

ただ、80年代を席巻した、このようないわば「速弾き至上主義」ともいうべき潮流の中にあっては、メタルサウンドの中でひたすら速さを追求していく時代にありました。

しかし、そんなSrapnel Recordsからデビューした速弾きテクニカル系ギタリストたちの中でも、従来のようなメタルとは異なった方向でテクニカルなプレイを披露するようなギタリストも出てくるのです。

今回、特に注目したいのが、Richie KotzenとGreg Howeであります。

Greg Howeは1988年、セルフタイトルアルバムでShrapnel Recordsよりデビューをしたギタリストです。

Greg Howe "Kick It All Over" (from "Greg Howe" (1988))

お聴きいただくと分かるとおり、このデビュー作ではShrapnel Recordsの本命的なメタル系速弾きを惜しげもなく披露しています。

なお、Greg Howeについては、以前の記事でさらに詳細に取り上げてありますので、そちらも参考にしていただければと思います。

対するRichie Kotzenは、1989年にセルフタイトルアルバムでShrapnel Recordsよりデビューをしたギタリストです。前記のPaul Gilbert脱退後のMR.BIGのギタリストを務めた人物で、たびたび来日公演を行うなど、ここ日本でも人気が高いギタリストであります。

Richie Kotzen "Cryptic Script" (1989)

こちらもGreg Howeのデビュー作と同様に、Shrapnel Recordsが得意とするメタル系速弾きが展開されています。

彼らがこの時期にメタル系の速弾きに傾倒していた(とはいえ、レーベル側の要請だったらしいですが)ことは、同じ時期に出された教則ビデオの演奏からも伺うことができそうです。

Greg Howeは1991年、Richie Kotzenは1992年に、同じREH videoというメーカーから発売されているものになります。

ご覧いただくと分かるとおり、ここでは両者共にタッピングを用いていますし、オーソドックスにスケール(音階)を上昇下降するといったメタル系の速弾きを聴くことができます(もっとも、Greg Howeは必ずしもそうとはいえない部分は多いように思います。リンクを貼った拙稿参照。)

そんな彼らですが、1990年代に入ると、その音楽性を一気に転換することになるのです。まずはGreg Howeからその変化を見ていきましょう。以下の曲をお聴きください。

Greg Howe "Jump Start" (1993)

Greg HoweがShrapnel Recordsからリリースした、ソロ2作目にあたります。イントロからこれまでの雰囲気とはガラッと転換して、より歪みの少ないマイルドなサウンドになっていますし、トレモロアームを使用して音程を変化させ、ウネウネとした独特の弾き方もはっきりと聴くことができます。

フレーズも単純なスケールをなぞるようなものではなく、使用されるコードもセブンスが頻繁に使われ、より複雑な、フュージョンらしさが垣間見れるようになっています。

対するRichie Kotzenも見てみます。以下の曲をお聴きください。

Richie Kotzen "B-Funk" (1991)

Shrapnel Recordsからリリースされたソロ3作目からの一曲。

爽やかなカッティングから始まるイントロが特徴的なナンバーで、かつてと比べると、「弾きまくり」という感じではなく、全体的に音数が限定され隙間も見られます。歪みも従来と比べてかなり少なく、音楽的特徴もGreg Howeと同様に説明することができます。

ちなみに、今回注目したGreg HoweとRichie Kotzenは過去2作コラボレーション作品を制作し、これらもまたShrapnel Recordsからリリースしておりまして(1995年発表の"Tilt"、1997年発表の"Project")、フュージョンをベースとして、彼らのギター弾きまくりを堪能することができます。両作品とも2人のギターがLRチャンネルで分かれて収録されており、各々のプレイスタイルや手癖はかなり異なる部分がありますので、利き茶ならぬ「利きギター」をして楽しむこともできます笑

(どちらがL、どちらがRに収録されているか、当ててみてください)

Richie Kotzen/Greg Howe "Contusion" (from "TIlt", 1995)

この曲のオリジナルはStevie Wonderの1976年リリースの名盤"Songs In The Key Of Life"に収録されています。

オリジナルの雰囲気を忠実に守りながら、両者とも超絶ソロを弾きまくっており、演奏を楽しむことができます。

Richie Kotzen/Greg Howe "One Function" (from "Project", 1997)

90年代初頭のGreg Howeと似たような、超絶技巧を惜しげもなく披露しつつも爽快なフュージョンサウンドを軸にした作品です。

若干話が逸れましたが、つまり、ここからの観察と分析によって

「Shrapnel Recordsというメタル系速弾きギタリストの登竜門から、メタルでデビューしたギタリストが、その華麗なテクニックをフュージョン的アプローチをもって使用するようになった」

ということが考察できるのではないかと思われるのです。

そうして、高い演奏技術が要求されるフュージョンの下地が完成したものと考えられます。

テクニカル系フュージョンを知る上でのレイヤー①

さて、ここまでフュージョンの歴史からその分化の過程を分析し、分化していく中で、メタルとの接近によってテクニカル系フュージョンが形作られてきた変化を見てきました。

そんなテクニカル系フュージョンをここからさらに深掘りしていくのですが、このジャンルを理解する上で、筆者はこれまでのフュージョンが異なる時代の「3つのレイヤー」を通過してその影響を受けてきたものと分析をしています。

ここからはそのレイヤーを、それぞれ解説していこうと思います。

まず1つ目のレイヤーは、「プログレッシブメタル」という音楽ジャンルを確立させ、現在も日本を含め世界中で圧倒的な支持を誇っているスーパーバンド、Dream Theater(ドリーム・シアター)であります。

Dream Theaterは1989年に"When Dream And Day Unite"という作品でデビューしていますが、音楽界に大きな影響を与えたとされているのは2作目、"Images And Words"(1992)となります。

彼らは"Metallica meets Rush"とも称されるバンドで、スラッシュ・メタルの四天王(=Big 4)に数えられるメタルバンド、Metallicaのような音楽的な激しさを持ちつつ、プログレッシブロックバンドRushのように、精緻に作り込まれた楽曲やアルバムコンセプトを特徴としていることから、そのように呼ばれています。

参考までにMetallicaとRushの音楽を聴いていただけると、Dream Theaterというバンドの音楽的特徴を掴みやすくなるのではないかと思います。

Rushが特徴とする知的で作り込まれた作品に、Metallicaのような激しさを加えて、さらに洗練された音楽がDream Theaterであるという意識で、以下のDream Theaterの作品を聴いていただけると良いかと思います。

Dream Theater "Under a Glass Moon" (from "Images And Words")

ここでは、特にギターとバンド全体のリズム面でのアプローチに着目する必要があろうかと思います。

6分4秒から始まるギタリストJohn Petrucciのソロを見ると分かるとおり、極めて正確な速弾きが求められ、かつタッピングやアーミングを含めて、これまで生み出された技巧を要するテクニックがふんだんに使用され作り込まれたソロであることがわかります。リズム面に関しても、イントロ部分2分44秒からは、これまでの4拍子から奇数拍子に変化していますし、複雑なことを行っていることを聴くことができます。

すなわち、筆者が分析する中で、テクニカル系フュージョンの文脈でプログレッシブ・メタルを確立したDream Theaterの影響を考えるにあたっては、

⒈「ギタリストによる高度テクニックを要する演奏」

⒉「変拍子を基調としたリズム面での複雑なアプローチ」

という点を抽出して、この後に当てはめていく必要があると考えています。

テクニカル系フュージョンを知る上でのレイヤー②

次に、テクニカル系フュージョンを考える上で大きな影響を与えたと考えられるレイヤーの2つ目を解説していきます。

そのレイヤーは、Allan Holdsworth(アラン・ホールズワース)というギタリストとなります。

彼がいかに後続のギタリストたちに影響を与えたか、どのような影響を与えたかに関しては、前回の記事で詳細に取り上げていますので、そちらもご覧ください。

ここで改めて、テクニカル系フュージョンの文脈から考える、Allan Holdsworthから抽出できる要素をまとめてみましょう。それは

⒈「特徴的な機材」

⒉「独自の理論を背景にした、独特のフレージング」

⒊「アンビエント感の強いサウンド・メイキング」

⒋「レガート奏法を多用することによる滑らかなフレーズ」

と言った点としてあげることができるかと思われます。以下、それぞれ簡単に解説をします。

まず、機材面の大きな特徴です。Allan Holdsworthは、ギターのヘッド部分がない「ヘッドレスギター」という、非常にユニークな見た目をしたギターをキャリアの大部分にわたって使用していました。

2枚目の画像は、本人のシグネチャーモデルを発売しているアメリカのメーカーKeiselのサイトに掲載されている本人のモデルになります。

後述するように、このようなヘッドレスギターは現代のテクニカル系フュージョンのギタリストで使用している人も数多く、そのパイオニア的存在であるAllan Holdsworthの影響を排除することはできないはずです。

次に、彼の独特のフレージングについても、少し味わっていただければと思います。彼が独自に作り上げた音楽理論に関しては、研究書も発売されているくらい難解でありますし、筆者自身も全くわからないため割愛しますが、これまで掲載してきた「速弾き」の類のフレーズとは一線を画す変わったソロを弾くことはお分かりいただけるかと思います。

以下の動画、4分30秒すぎから始まるギターソロをお聴きいただきたいと思います。

独特な不協的なメロディーも聞くことができるように思います。

最後に、アンビエント感(空気感)の強いサウンド・メイキングに関しても触れたいと思います。彼は、リバーブという残響を演出するためのエフェクターを6台も使用していたとも言われているくらい、空気感・浮遊感の強い特徴的なサウンドを作り上げていました。以下の曲をお聴きください。

特に1曲目のギターのクリーントーンは、普通はギターから発せられているとはすぐに気づくことすらできないほど、独特の音であると思います。

Allan Holdsworthの記事でも書いたように、これらの特徴をもち、彼から大きな影響を受けたギタリストたちが、「ホールズワース系」として現代のテクニカル系フュージョンを作り上げているミュージシャンの中にも数多くいます。

そして、4番目の「レガート奏法」に関して、軽く解説をします。

通常、エレキギターは左手で弦を押さえて右手でピッキングをすることによって弾きますが、レガート奏法とは右手のピッキングを行わずに左手のみで弾く奏法となります。

左手で弦を強めに叩くと音を出すことができます(=ハンマリング)し、指を離すときに弦を引っ掛けるようにしても音を出すことができます(=プリング)。このハンマリングとプリングを連続的に繰り返すことによって、ピッキングするときに出る音も出ないため、滑らかに聞こえますし、省エネで多くの音を出すこともできるというわけです。

Allan Holdsworthスタイルのレガート奏法解説動画も多く出ています。

その意味で、テクニカル系フュージョンを考える上で、Allan Holdsworthの影響を排除することはできないと分析しています。

テクニカル系フュージョンを知る上でのレイヤー③

そして、テクニカル系フュージョンを考える上での最後のレイヤーを解説したいと思います。

そのレイヤーとは"Djent"(ジェント)という音楽ジャンルになります。まずは以下の曲をお聴きください。

お聴きいただくと、激しいサウンドとデスボイスで繰り広げられる曲で、メタルに分類されることはすぐにお分かりになろうかと思います。

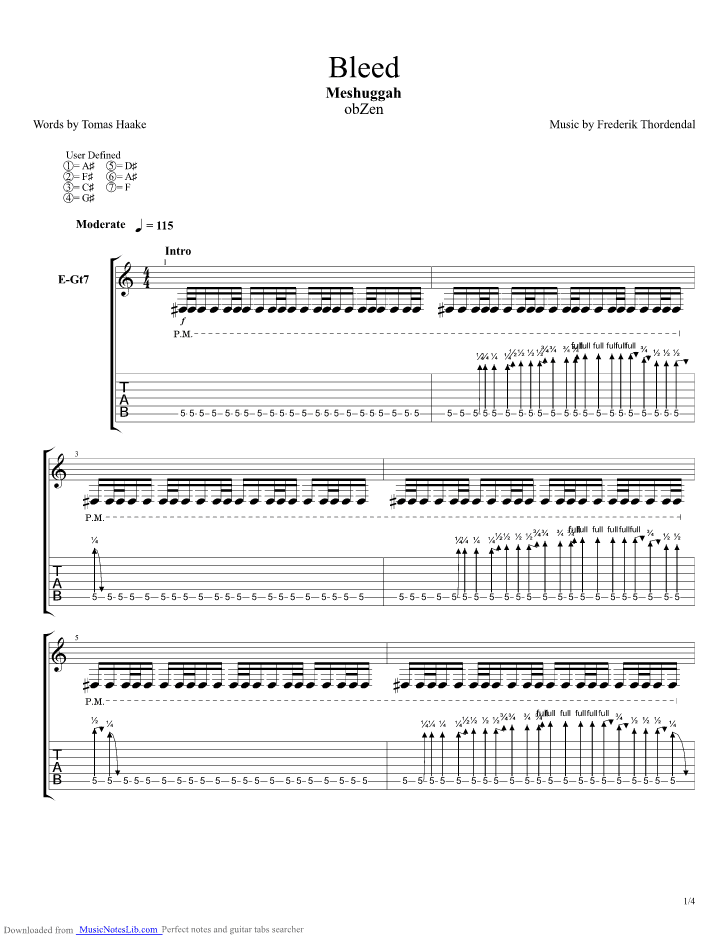

この作品ははスウェーデンのメタルバンド、Meshuggah(メシュガー)が2008年にリリースした名盤、"Obzen"から"Bleed"という曲です。Meshuggahは先述した"Djent"という、プログレッシブ・メタルから派生した音楽ジャンルを確立させたと言われているメタルバンドであり、その代表作であります。

そもそも、Djentという単語は辞書に載っているようなものではなく、Meshuggahによって生み出された造語であるとされており、その名前の由来はこの音楽を表現した擬音語であるとも言われています。ジャリジャリした、キレッキレの刻みから来ているものと勝手に推測していますが、皆さんはいかがお考えでしょうか笑

ではでは、何がそんなに特徴的なのでしょうか。

まず、Dream Theaterでも書いたように、リズム面からその特徴を見てみます。以下はインターネットで無料公開されていたイントロの楽譜です。

全体の拍子に注目しましょう。ごく普通の4拍子ですね。ただ、書かれている音符は16分音符と32分音符が規則的に組み込まれており、曲を聴いても分かるとおり、かなり入り組んで複雑に聴こえることがわかります。この点は、Dream Theaterとは異なるアプローチではあるものの、リズム面での複雑さという結果は共通している部分であります。

次にサウンド面に注目してみます。特に注目していただきたい点が、バスドラムのサウンドと、バンド全体のサウンド・メイキングの特徴になります。

バスドラムの音については、ジャズドラムと対比するとわかりやすいでしょう。以下のジャズドラムのバスドラムの音に着目してみましょう。

とてもふくよかで暖かみのある、角のない丸い音であるように聞こえるかと思います。

ここで改めて"Bleed"を聞いてみましょう。

ペダル(のビーター)がバスドラムの打面に当たる、そのパチパチとした高域のアタック音が強調された鋭いサウンドになっていますね。ジャズドラムと比較しても、そのサウンド・メイキングの差は一目瞭然です。

次に、バンド全体のサウンドの作り方について、低音域と高音域の取り扱いについて注目してみます。

上の演奏でもわかりますが、ギターは標準的には弦が6本であるところ、Meshuggahのギタリストは2人とも、低音側にさらに2本加えた8弦ギターを使用しており、曲の前半は少なくとも7弦と8弦の低音弦しか使っていません。

ドラムのサウンド・メイキングと合わせて考えると、高音域(=バスドラムのアタック音)と低音域(=ギター・ベース)が極端に強調されたサウンド・メイキングであると言えるでしょう。

このようなサウンド的な特徴をもって、バンド全体でユニゾン(="Bleed"の場合はギター、ベース、バスドラムが全く同じフレーズを繰り返し、縦に揃った演奏を展開)しています。

つまり、Djentというプログレッシブ・メタルから派生した音楽ジャンルの特徴をまとめると、以下のようになろうかと思います。

⒈「低音域と高音域を極端に強調した独特のサウンド・メイキング」

⒉「複雑に入り組んだ変拍子」

⒊「ジャリジャリとキレの良い刻みを基調としたバンド演奏」

ちなみに、⒈のような独特のサウンドは通称「ドンシャリ」と称され、1990年代、アメリカのメタルバンドであったPanteraによって確立したとされるサウンドです。以下はPanteraの1992年発表の名盤、"Vulgar Display Of Power"より"Walk"です。

上述したサウンドの特徴に完全に一致するサウンド・メイキングがされていることがお分かりいただけると思います。

Djentの解説を〆る前に、現行のDjentバンドのサウンドをいくつかご紹介したいと思います。

まずは、アメリカのバンド、Animals As Leadersの2015年発表のセルフタイトルアルバムより、"Song For Solomon"です。

金属的で鋭いギターのサウンドに、突き刺すようなバスドラム、そして全体のサウンドのベースになっている重低音はまさにDjentサウンドそのものであります。

次はアメリカのバンド、Peripheryによる2016年作"Periphery III: Select Difficulty"より、"Marigold"です。

こちらも重低音を基調としながら、その中から出現する鋭いバスドラムのアタック音が特徴的なDjentサウンドになっています。

「最先端のフュージョン」と「テクニカル系フュージョン」、なにが違うの?

ここまで、本文中ではテーマである「最先端のフュージョン」という言葉と、「テクニカル系フュージョン」という言葉を両方使っていましたが、その厳密な定義などはせずにいましたね。

そこで、一回この2つの語の関係について整理してみたいと思います。

テーマである「最先端のフュージョン」とは文字通り、ここ数年単位で発表されているフュージョンのことを指しており、現行でもっとも新しいフュージョンという意味となります。

対して「テクニカル系フュージョン」とは、演奏をするにあたって高度な楽器の技巧が求められるフュージョン、という意味になります。

つまり、以前に記事にした「ハードフュージョン」は、まさに「テクニカル系フュージョン」の際たる例になります。

上の記事でハードフュージョンの特徴として分析した3つの要素にも、同様のことが書かれていると思います。

ただ、今回の記事で、若干「最先端のフュージョン」と「テクニカル系フュージョン」の意味合いが混同していた原因としては、「最先端のフュージョン」は自ずと演奏にあたって、高度な技術が求められる、すなわち「テクニカル系」になってしまうからであると考えられます。

つまるところ、「テクニカル系フュージョン」という大きな枠組みの中に、「最先端のフュージョン」が包摂されるということができそうです。

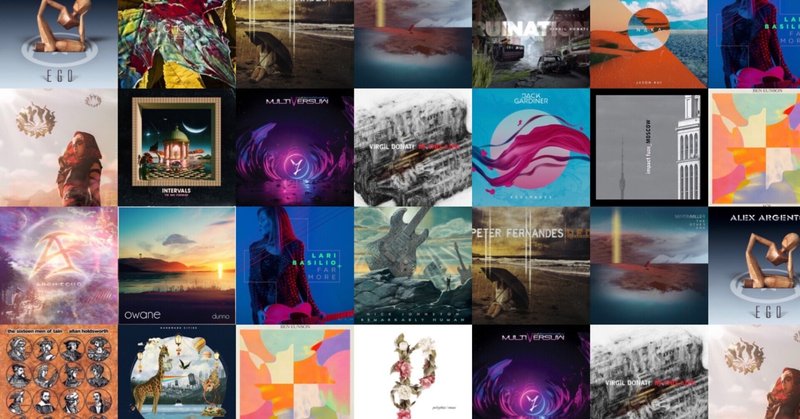

最先端のフュージョンってどんなもの?-最新型20選-

さて、ここまで今回のタイトルにもある「最先端のフュージョン」とはどんなものか、具体例を挙げずにここまで書き進めてきました。

ここでは筆者がこれまでの経験から考える、現行の最先端のフュージョンをいくつか提示しますので、各曲ごとに簡単な解説もしていますので、これまでの内容も踏まえてお聴きいただければと思います。

ただ、人によってジャンル区分をどう考えるかは異なり、筆者自身がフュージョンとして聴いているものという部分もありますし、必ずしもこれまでの解説した「3つのレイヤー」に該当しない楽曲もあることをご了承ください。

⒈ Owane "One Curl in Bangkok" (from "Yeah Whatever", 2018)

ノルウェー出身のØyvind 'Owane' Pedersenというギタリストによる音楽プロジェクト。ギターのサウンドそのものはメタルのような強い歪みではなく、テクニカル系フュージョンで使われるようなマイルドなサウンドです。

本曲はイントロのリフは非常にDjentらしく、キレッキレな刻みを聴くことができます。ドラムに関しても、Djentのところで解説したような、ドンシャリなサウンド・メイキングがされています。

加えて、この曲はエンディング(3分25秒すぎ)の部分で一気にムードが変わり、スムースジャズのような仕上がりになっています。

Owaneのこのサウンド・メイキングに関しては、他の作品でも聴くことができますので、Owaneの他の楽曲も聴いていただければと思います。

⒉ Plini "Electric Sunrise" (from "Handmade Cities", 2016)

オーストラリア出身のギタリスト、Plini Roessler-Holgateによるソロプロジェクト。その2016年作より、彼の代表曲です。

イントロは、複数本オーバーダブされた美しいクリーントーンのギターからスタートしていますが、1分8秒で一気にボルテージが上がり、タッピングを用いたクールなフレーズが繰り返されます。

Animals As LeadersやMeshuggahといったバンドほど、一聴してメタルであるとは思えない作品ですし、比較的ギターがローゲインであると言った点からもフュージョンを感じることができるという意味でここで紹介します。

それでは、これまで解説した「3つのレイヤー」に沿って、この曲を聴くポイントを解説しましょう。

まず、リズム面で見ると、テーマ(=1分8秒から始まる一連の部分)の拍子はなんと13拍子(13/8拍子)で進行しています。この点、Dream Theater的なプログレッシブ・ロックや、そこから派生したDjentの影響を感じます。

テクニック面ではタッピングを用いていることももちろんですが、3分30秒−50秒のギターソロは、圧巻としか言えない速弾きを披露しています。

また、Pliniの使用しているギターは、Allan Holdsworthで解説した「ヘッドレスギター」使用しています。メーカーは先述のKeiselではなく、Strandbergというメーカーが製造しているものになりますが、ヘッドレストいう大きな特徴は共通しています。

さらに、ドラムのサウンド・メイキングについても、特にバスドラムが通常のロックよりもアタック音という高音域と、バスドラムそのものの低音域が強調され、ややドンシャリな音になっていることが分かります。

このように聴いていくと、「3つのレイヤー」が当てはまると言ってもいいのではないかと思われます。

⒊ Chon "Story" (from "Grow", 2015)

アメリカ出身の4人組による2015年作より。

お聴きいただくと分かるように、曲全体を通してギターはクリーントーンか、歪みが極端に少ないクランチトーンしか使われていないことが大きな特徴と言えます。明らかにメタルではありませんし、2人のギターのハモリなども含めてフレーズが作り込まれており、「耳に気持ちいい」という部分でフュージョンらしい仕上がりであります。

もっとも、Chonは一般的にはプログレッシブ・ロックやマス・ロックに分類されているようですが、筆者はフュージョンという文脈で捉えております。

また「3つのレイヤー」に沿ってポイントを見てみましょう。

まずリズム面では冒頭から複雑な変拍子となっていますし、曲の各所で4拍子と3拍子が入り混じっています。演奏技術も非常に高度で、冒頭からタッピングを使用しておりますし、指弾きも随所で併用されるというものです。

加えてギターが歪んでいないため、歪みで誤魔化すこともできないというハンデも伴いますので、正確に弾くのは極めて難しい曲となります。せっかくですので、同じアルバムから、代表曲"Perfect Pillow"もお聴き頂ければと思います。

⒋ Martin Miller "An End in Itself" (from "The Other End", 2013)

アメリカ出身の超絶ギタリストによるソロ作より。ジャンルとしては明らかにメタルとは異なりますし、「耳に心地いい」「爽快でキャッチー」という言葉がぴったり当てはまる、まさにフュージョンという1曲になります。

「3つのレイヤー」と関連性でいうとMartin MillerはYouTube上で、Dream Theaterのカバーを複数本アップロードしており、難曲を正確無比に弾きこなす様子を見ることができますし、Dream Theaterを通過していると理解することができるでしょう。

(Dream Theaterの解説で紹介した動画と同じ曲のカバーをしています)

ちなみに、彼のピッキングに焦点を当てた解説動画が作られるほど高度な演奏技術をもっております。英語ですが興味のある方はぜひご覧になってください。

5. Arch Echo "Color Wheel" (from "Arch Echo", 2017)

アメリカ出身の5人組による2017年リリースのセルフタイトル作より、Arch Echoの代表曲です。爽快なピアノのイントロから入り、一気にボルテージが上がり激しさを増してきます。ここでも、やはり爽やかなメロディーやソロが展開され、フュージョンという文脈で聴くことができそうです。

ここでも「3つのレイヤー」に関連させて分析します。

リズム面から見ると、変拍子が普通に使用されており、一筋縄では行かない曲であると言えそうです。テーマ部分は特に複雑に入り組んでいますね。

使用楽器に関しては、ギタリストのAdam Rafowitzは、前出のPliniと同じ、Strandberg製のヘッドレスギターを使用しております。

サウンド・メイキングに関しては、ドラムはまさにDjentサウンドに当てはまるようなドンシャリになっていることが確認できます。1stギターソロでは特に歪みが少なく、Pliniの"Electric Sunrise"でのサウンドとも共通しているものを感じることができます。

ちなみに、彼らはアメリカのバークリー音大の出身であるのですが、バークリーというとDream Theaterもバークリー音大時代に結成されたバンドということで、(かなり無理やりではありますが笑)共通項を見ることができますし、「Dream Theater meets Return to Foever」というキャッチコピーがつけられている点からもDream Theaterの影響はあるのではないかと思われます。

彼らのCDの、日本でのキャッチコピー・ジャンル分けは「プログレッシブ・メタル・フュージョン」(?)と言われており(1つの音楽ジャンルの枠に収めることは難しいことも伺えます。

⒍ Virgil Donati "Quiet Place" (from "Ruination", 2019)

オーストラリア出身の超絶技巧ドラマーによる2019年発表のソロ作より。

お聴きいただくと分かるとおり、Virgil Donatiは拍子を自在に操り、これまで出てきた変拍子とは一線を画す極めて複雑でトリッキーなことをやっていますね(あまりに複雑すぎて、筆者もいまだに拍子をうまく解析することができません)。

ここでも「3つのレイヤー」に関連して分析してみます。

リズム面からのアプローチは上記のとおり、DjentやDream Theaterどころではない複雑さであり、従来のフュージョンとは全く異なります。

また、彼は晩年のAllan Holdsworthのドラマーを務めていましたし、

"Quiet Place"でもドラムイントロのあと18秒から始まるバッキングでは、Allan Holdsworthの影響を受けたと考えられる「アンビエント感の強いサウンド・メイキング」に合致するサウンドを聞くことができます。

ただ、ドラムのサウンド自体は、ロックドラムらしい重めで粘りのあるサウンドですので、この点はDjentと関連する部分はなさそうです。

もっとも、Virgil DonatiはオーストラリアでDream Theaterのカバーバンドをやっており、Dream Theaterの結成メンバーであり、中心的存在でもあったMike Portnoyが2010年に脱退したあと、後任ドラマーのオーディションにも参加しています。バンド公式の映像がありますので、興味のある方はご覧ください。

Virgil Donatiは映像の10分10秒から登場しています。

7. Intervals "Touch And Go" (from "The Way Forward", 2017)

オーストラリア出身のギタリスト、Aaron Marshallによる音楽プロジェクトによる2017年作より。

かなり激し目のサウンドで、メタルという文脈で捉えることもできる作品ですが、随所に見られる爽快でキャッチーなメロディーラインはフュージョンを感じるものがあるため、フュージョンという文脈で取り上げます。

「3つのレイヤー」の視点で捉えると、リズム面ではシンプルに仕上がっていますが、サウンド面ではDjentで解説したドンシャリサウンドが基調となっており、バスドラムは特に重くなっていることが分かります。

また、2分40秒すぎから一回全体がメロウかつ静かになるパートが見られます。そこでのプレイはよりフュージョンらしいですが、2分52秒や3分2秒で聞くことができるフレーズは注目すべきかもしれません。

この部分は半音や全音という近距離の音をバッティングさせている(前者はA・B・ C#、後者はF#とG)のですが、基本的にこのように音と音の距離が近い場合は不協和となるため使われることは少ないはずです。しかし、このようにあえて近い距離の音を同時に鳴らすハーモニーの作り方は、Allan Holdsworthがその独特のコードで多用しているテクニックになります。

本人が意識しているかは別として、ここからAllan Holdsworthの影を見ることができると考えられるでしょう。

8. Jonathan Lundberg "Behind The Moon" (from "Iterations", 2017)

スウェーデン出身のジャズ・フュージョン系ドラマーによる2017年作より。彼は正式なジャズの教育を受けてきた人物であり、スティックの持ち方もジャズで使われるレギュラーグリップであり、その技術力は極めて高いものであります。

本作品はイントロからループされるシンセサイザーの音が浮遊感を生み出し、宇宙的な壮大な世界観を演出しています。その意味で考えると、「3つのレイヤー」のうち、Allan Hodsworthの影響下にあるサウンド・メイキングであると言えそうです。

実際、彼はバンドでAllan Holdsworthの楽曲をカバーしており、少なからず影響下にあることは推測ができると思われます。下の動画では2曲目の"Looking Glass"のオリジナルは、Allan Holdsworthの1986年リリースの"Atavachron"に収録されています。

ちなみに、両動画でベースをプレイしているHenrik Linderは、日本でも高い人気を誇るバンドDirty Loopsのメンバーでもあります。

Jonathan Lundbergに関しては、過去に記事でも取り上げており、周辺の音楽についても解説していますので、そちらもぜひご覧になってください。

9. Polyphia "G.O.A.T" (from "New Levels New Devils", 2018)

アメリカの4人組による2018年作品より。

音楽性としては、前出のChonに類似している部分があります。本曲でのギターのサウンドメイキングもクリーントーンを主体としたものであり、タッピング、フィンガーピッキング、スウィープと言った高度なテクニックが全般的に用いられていることが分かります。

もっとも、Polyphiaの他の楽曲では、かなり歪ませた音で演奏されているものも多く、メタル系というルーツで解釈した方がよい場合も含まれていることを付記しておきます。

10. Tom Quayle "Spain"

イギリス出身のギタリストによる、前出Chick Coreaのカバー。

これまでソロ作は1枚もリリースしていませんが、Martin Millerとタッグを組んで演奏を行ったり、来日経歴もあります。

ここでも「3つのレイヤー」に沿って見てみます。

彼の演奏で特筆すべきはAllan Holdsworthの部分で解説したレガート奏法になります。上の動画では3分10秒-20秒で、驚異的な正確性と速さで弾いています。左手と右手を観察すると分かるとおり、右手でピッキングしている音数と実際に聞こえる音数は全く異なりますよね。

その意味で、Allan Holdsworthからの影響を伺うことができます。実際、エフェクターメーカーに掲載されている彼のプロフィールにも

Heavily inspired by the late great Allan Holdsworth, his inventive and fluid playing has garnered praise from the likes of Dweezil Zappa, John Petrucci, Greg Howe, and Andy Timmons.

このように記載があり、Allan Holdsworthから強い影響を受けていることが分かります。

加えて上の引用の後半部分に着目すると、Greg HoweとJohn Petrucciという名前を見ることができ、彼らから称賛されるプレイであると記載されています。Tom Quayle自身もDream Theaterの楽曲のコピーを挙げていますので、モロDream Theaterを通過していることが分かります。

Dream TheaterやMartin Millerの解説であげた楽曲と同じものをプレイしていますね。

よって、Tom Qauyleはテクニカル系の代名詞であるDream Theaterを通過した上で、テクニカル系フュージョンという形態を生み出したGreg Howeからも称賛される、つまりGreg Howeらの下の世代のフュージョン系ギタリストということで、世代交代した最新のフュージョンということができそうです。

11. Nick Johnston "Remarkably Human" (from "Remarkably Human", 2016)

カナダ出身のギタリストによる2016年発表ソロ5作目より。

彼は前出のPolyphiaの楽曲にもゲスト参加しており、現代のテクニカルギタリストの1人として数えられます。

本曲はロックテイストでありながら、ローゲインのギターによって弾かれるメロディーは哀愁漂うものであり、かつバッキングでアコースティックギターが弾かれているためオーガニックな爽快さを感じさせます。

4分26秒からのフレーズは高速レガート〜タッピングという、高度なものであり、様々なテクニカル系を通過してきたことを窺わせます。

12. Jason Kui "Morning Breeze" (from "Absence of Words", 2017)

香港出身のギタリストによる2017年作より。

本曲はタイトル通り、アコースティックギターをふんだんに使ったバッキングが実に爽快で、キャッチーなフュージョン的アプローチを感じることができます。

Jason Kuiは大のDream Theaterフリークであり、使用しているアンプ(Mesa/Boogie製)もDream Theaterのギタリスト、John Perucciの影響を受けて彼と同じモデルを使用していますし、カバー動画も複数あげています。

ここでは使用してるアンプはもちろん、ギターもMusicman製John Petrucciモデルであり、思入れを感じるところであります。

もっとも、以下の楽曲のようにJason Kuiは現代のテクニカル系メタルとして捉える方が良いことも少なからずあることを指摘しておきます。

13. Jakub Zytecki " Letter" (from "Feather Bed", 2017)

ボーランド出身のギタリストによる2017年リリースのepより。

音楽性はChonやPolyphiaに類似するものがあり、クリーントーンを主体としています。また、バッキングもアンビエント感・浮遊感の強い音作りになっている上、ギターも残響を作るリバーブが多用されていることから、独特のメロウなムードを醸し出しています。

その意味では、フュージョンらしさの中にネオソウル・ギターの様相を呈しているものと考えることもできるでしょう。

ギターの演奏としては、特に1分24秒から始まるスウィープピッキング(=一方向に連続的にピッキングすることで、省エネで線を描くように上昇下降フレーズを弾く奏法)を用いた一連の難フレーズを、ごまかしの効かないクリーントーンの中でミスなく弾くという、極めて高度なものを展開しています。現代の若いテクニカル世代のギタリストらしい楽曲だと評価することができるように思われます。

また、彼はインターネット上でテクニカル系ギタリストを発掘したりレッスンを展開しているJTC(Jam Track Central)というレーベルから、以下のフュージョンに特化したレッスンを展開していることからも、フュージョンギタリストであることが分かります。

加えてその動画でプレイしているギターもDream TheaterのJohn Petrucciモデルでありますので、その影響の大きさを推測することができます。

14. Jack Gardiner "SkyBluePink" (from "Escapades", 2020)

イギリス出身のギタリストによる2020年作epより。

こちらもギターのサウンドはローゲインが主体であり、浮遊感あるキーボードのバッキングやキャッチーなメロディーがフュージョンを感じるものであります。

「3つのレイヤー」に関連するポイントとしては、まず使用機材がこちらもPlini等の部分で出てきたStrandberg製のヘッドレスギターを使用しております。加えて、1分32秒の部分など、スウィープやレガートを用いた正確な速弾きを展開しており、高度なテクニックを持っていることがよく分かります。

さらに、ドラムに関しても打ち込みでありますが、バスドラムはDjentで解説したようなドンシャリになっており、まさに「最先端のフュージョン」の典型例とも言えるモダンなサウンドを展開していることがお分かりいただけると思います。

ちなみに、彼もまたJTCから教則ビデオをリリースしています。

15. Andrey Korolev "Under The Same Sun" (from "Under The Same Sun", 2015)

ロシア出身のギタリストによる2015年作より。

こちらの音楽性もJakub Zyteckiと類似する部分があります。つまり、アンビエント感の強いバッキングの上で、キャッチーかつ泣きのギターを展開するといったものであります。

また、2分すぎから展開される一連のフレーズは、フュージョンという文脈としても、ネオソウル・ギターという文脈でも解釈することができるようなものであり、現行の最新のギターミュージックということができそうです。

テクニックとしても極めて高く、3分50秒すぎからは歪みを上げての高速レガートを聞くことができ、テクニカル系を通過していることがはっきり分かります。彼もDream Theaterのカバー動画を上げており、その影響下にあると言えるでしょう。

16. Ben Eunson "Shadow In The Sky" (from "Ace", 2019)

オーストラリア出身のギタリストによる2019年作より。

ジャズギターがベースにある彼ですが、その技術は極めて高いものであります。本曲に関しては、お聴きいただくとすぐにお分かりいただけるように、イントロでボリューム奏法(=だんだん音量を上げていきフェードイン・フェードアウトしていく奏法)を用いるという、Allan Holdsworthの代名詞とも言えるプレイをそのまま使用しており、モロその影響下にあることがはっきりと感じられます。

ぜひ本家Allan Holdsworthのボリューム奏法と比較してみてください。

ほとんどコピーと言っても過言ではないことをやっていますね。

ジャズギターをベースとしつつ、高度な奏法をマスターした上で展開されるフュージョンサウンドには革新的なものを感じさせます。

17. Fredrik Pihl "Spellbound" (from "Static Alteration", 2017)

スウェーデン出身のギタリストによる2017年ソロ作より。

演奏面に関しては、こちらも随所で速弾きが聞かれたりと高度なものであることは明らかですね。サウンドとしても、キーボードを活用したオーケストラルアンビエント感ある空間的なものに仕上がっています。

彼についてはYouTube上で、Dream Theaterのカバー動画もAllan Holdsworthのカバー動画も上げており、両者からを通過して影響を受けていることもよく分かります。

18. Luca Mantovanelli "Bluex" (from "Multiversum", 2020)

イタリア出身のギタリストによる2020年作より。

現行の若手フュージョンギタリストの中でも、その技術レベルやフレージング力は群を抜いて高いとギタリストであります。

「3つのレイヤー」を軸にして分析をすることは難しいと思われますが、レガート、ハイブリッドピッキングといったテクニックは極めて精度も高く、こちらもテクニカル系ギターを通過しないとできるようなものではないはずです。この曲のソロを切り取ったものをご覧いただくとお分かりいただけると思います。

12秒から始まるレガートフレーズは驚異的な速さと正確性があります。

彼もまた前出のJTCにおいて、フュージョンに特化した多数のレッスンを行なっていますので、ぜひご覧ください。

19. Feodor Dosumov "Moscow" (from Impact Fuse "Moscow", 2011)

ロシア出身のバンド、Impact Fuseの2011年作より彼らの代表曲。そのギタリストである、Feodor Dosumovによる演奏動画です。

彼は「ロシアのGuthrie Govan」とも言われるほどの実力を持っており、本曲では、ギターの歪みが少ない中、驚異的な速弾きを正確に行なっていますね。そして、例のJTCでフュージョンのレッスン動画も出しています。

彼の場合も前出のLuca Vantovanelliと同様に、「3つのレイヤー」で捉えられる最新型のフュージョンというより、テクニカル系フュージョンを生み出した世代の、次の世代によるテクニカル系フュージョンという文脈で考えられると思われます。

20. Lari Basilio "Violet" (from "Far More", 2019)

ブラジル出身の女性ギタリストによる2019年ソロ作より。

フュージョンらしい非常に爽快で明るいバッキングにメロディーが乗り、耳にも気持ちいいナンバーです。ロックテイストもあり、ネオソウルギターを得意とする彼女による高度なテクニックも満載です。

こちらも「3つのレイヤー」に当てはまるものではありませんが、現行のフュージョンの最新型として理解いただけると良いと思います。

ちなみに彼女の曲の中でもっとも有名で再生回数が多いのが、同アルバム収録の"Not Alone"であります。

バックバンドのメンバーはジャズ・フュージョン界で極めて有名な一流セッションミュージシャンです。クリーントーンで物憂げに爪弾かれるギターは、ここ数年で同じブラジル出身の日系ギタリスト、Mateus Asatoによって広まり流行している「ネオソウルギター」に分類されるでしょう。

まとめ

さて、ここまで約25000文字に渡って、「最先端のフュージョン」を徹底的に分析・解説してきました。お付き合いいただきありがとうございます。

文中でも説明した通り、現在の最新のフュージョンは、これまでの先人が生み出したテクニカル系フュージョンが下地になっていて、その上で「3つのレイヤー」を通過したようなミュージシャンが多いという分析となります。

ある意味で「テクニカルである」ことが前提となっていると解釈しても良いのだと思います。

その上で、フュージョンという音楽の根底にある、楽器の演奏そのものを鑑賞するという面白さ、そして雰囲気としても爽快・軽快で耳に心地よいようなものが多い、という本質を体現していると言えます。

そう考えると、最先端のフュージョンは聴く側にとっては様々な音楽的バックグラウンドが見え隠れしたりと面白いですが、高度なテクニックが前提となるため、演奏する側にとっては苦労する音楽なのではないでしょうか。

今後も様々なフュージョンを発信して行ければと思いますので、Everyday Fusion!!!をよろしくお願いいたします。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?