人口減少によって社会~業界・企業~自分のことに、どのような影響があるか、どうすればよいか考えよう―新聞を使って10年後、20年後の未来予測を立てる

おはようございます。

就活モチスキゼミ山内です。

本日4月27日(木)朝刊の日経新聞のト1面トップはじめ2面社説、

3面総合欄を占めたのは「人口減少」問題です。

この問題は、出生数の減少状況が、

そのまま正確に、将来の推計人口に反映します。

つまり、いまから少子化対策に取り組んで、

地道な取り組みで10年後に浸透したとしても、そこから生まれた子供が

20年後に成人となって我が国・地域を引っ張る戦力になってもらうには、

いまから30年前後かかることになります。

人口問題は、時間がかかることを念頭に入れる必要があります。

①社会~②業界・企業~③自分の足元の3つの視点から、

ものごとを多面的・深堀思考してみましょう。

たとえば、就活生・若手社会人の皆さんにとって、

「自分が会社の中核になる40歳の時には、生産年齢人口(15~64歳人口)が7,509万人(2020年)→5,832万人(2045年)の2割減の社会を迎えるとなると、

●社会の経済・仕事・暮らしはどう変化するのか?

●部下がいない会社で、どうのように生産性を上げればいいのか?

●自分は、どんな知識・スキルを身につけて、変化に対応すればよいか?

などと、新聞を使って、未来予測に対して、

5年後、10年後、20年後を見据えて、どのように対策を練っているのか、社会(国際会議、政府・自治体)の動き、企業の動きを読み込みながら、

日本人の一員としての当事者意識を持ち、どのように難局を打開していくか、考えていきましょう。

たとえば、日経新聞によれば、

社会保障(出産費、未成年者の医療費、教育費、障がい者の雇用促進、

高齢者の年金、介護保険、高齢者医療費など)が2018年度121兆円→2040年度には190兆円まで膨らみます。

さらに、マッキンゼー・アンド・カンパニーの2020年公表の報告書では、

日本が2030年に現在の成長率を確保するには、労働生産性を2.5倍にする

必要があると指摘しています。

そこで、「内閣府の2022年の試算によると、いまの生産性と資本が続くと仮定した場合、2040年の実質国内総生産(GDP)は479兆円。

女性の労働力率が男性並みに高まれば、これを519.5兆円まで押し上げられるという。」(4月27日付日経新聞1面トップ記事より引用)

はい、女性ばかりに頼っていては、いけませんね。

では、多面的・深堀思考すると、次のようなことが考えられますね。

・少子化対策では、出産費用・育児・教育費用の財政支援、夫の育児休暇の履行しやすくする企業の働き方改革による職場づくり、働きたい高齢者が育児する地域の仕組みづくりなど。

・予防医療・健康づくりを浸透して、高齢者の健康寿命を伸ばし、65歳定年制度を撤廃して、80、さらには90歳でもイキイキ働ける年齢に応じた働きができる受け皿づくり。

・労働人口の縮小対策として、AI、IoT、クラウド、5Gなどデジタル技術を使って、労働代替・生産性をあげるため、社会人になっても学び続け、デジタル教育を受けて、自らノーコード開発により、基幹コンピュータで対応しきれない、取引先とのシステム間のデータをつなぐデータ複合・分析・発信などにより、仕事の量を裁いて、質を高める、自社(者)プログラム開発づくり。

・職場の皆で知恵を出し合い、和の精神を発揮して、助け合い・支え合いながら、「コト」から「モノ」へ、そして「意味」のある利益性の高い、高付加価値の商品・サービスづくり。

・地域の人口規模の減少により、行政サービス、生産~製造~物流~流通小売機能を落とさないようにするため、地域ごとに消費基盤のある人口10万人単位で集積化するスマートシティづくり など。

皆さんで、さらに具体的な施策を考えていきましょう。

世界人口が増えていくなかで、日本最大の社会的課題である人口問題を解決するには、皆が意識をもって「やれることからやっていこう!」と協働して、積極思考、積極行動が求められます。

そのため、新聞が有効な武器になります。

さらに未来予測でヒントをもらえる良書があります。

よければ、一読してみてください。

河合さんの講演会にも参加しましたが、名刺交換しようと河合さんの前に

並んでいると、誰にでも真摯な態度で接する、物静かな紳士でいらっしゃいました。

河合雅司著『未来の年表 業界大変化 瀬戸際の日本で起きること』(講談社現代新書刊)

※日経新聞に感謝。

日経新聞電子版を購読することをおすすめします。

U23割ロング│日経電子版 (nikkei.com)

2ヶ月無料キャンペーン

日経電子版 2カ月無料の春割でお申し込み|日本経済新聞のニュース・専門情報 (nikkei.com)

それでは本日の新聞クリッピングをご覧ください。

ご精読、どうもありがとうございます。

毎日コツコツ進めていきましょう!

就活モチスキゼミコーチ 山内康義

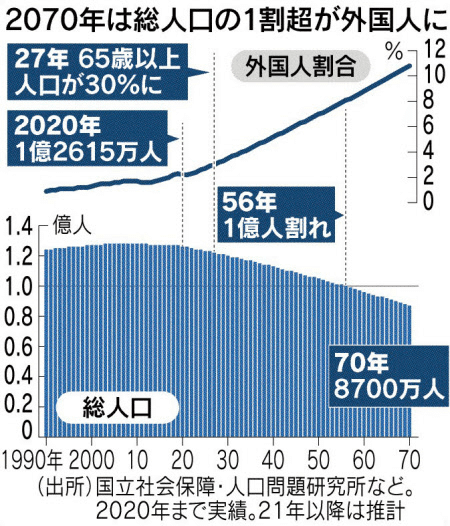

1.朝刊1面トップ 人口減で縮む国力 将来推計人口、生産性向上が急務2070年、3割減8700万人 出生は59年に50万人割れ

2023/4/27付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

国立社会保障・人口問題研究所は26日、長期的な日本の人口を予測した

「将来推計人口(総合2面きょうのことば)」を公表した。

2056年に人口が1億人を下回り、59年には日本人の出生数が50万人を割る。

人口規模を保てなければ国力は縮みかねない。

人口減社会でも経済成長の維持を目指す施策を急ぐ時期にさしかかっている。(関連記事総合2面に)

<引用>

17年の前回推計と比べ、人口の1億人割れの時期は3年遅くなった。

外国人の入国超過数について16~19年の平均値をとって、前回の年7万人から16万人に増えると見積もったためだ。

日本人だけの人口でみると1億人を割る時期は48年へと1年早まった。

全体の人口減のスピードはわずかに緩むものの、外国人が下支えする構図が鮮明となった。70年には日本の9人に1人が外国人となる。

出生率の見通しは少子化の進展を反映し、仮定値の中位のシナリオで前回試算の1.44から1.36に下方修正した。

それに基づけば日本人の出生数は59年に49.6万人となる。

足元では16年に100万人を、22年には80万人を割った。(後略)

2.3面きょうのことば将来推計人口 国の制度設計の基礎情報

2023/4/27付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

▽…厚生労働省の研究機関である国立社会保障・人口問題研究所が国勢調査を基に5年に1度公表する日本の人口の長期予測。

公的年金などの社会保障をはじめ、国や自治体の制度を設計する際の基礎情報となる。前回の公表は2017年4月だった。

今回は新型コロナウイルスの影響で6年ぶりの改定となった。

▽…対象は外国人を含む日本に在住する総人口。

人口変動の3要素である出生、死亡、国際人口移動について前提をもうけ、将来の日本全域の人口規模と構造の推移を推計する。

最も実現性が高いとされる中位推計のほか、それより楽観的な「高位推計」と悲観的な「低位推計」の3パターンがある。(後略)

3.2面社説 人口減を前提に社会を作り直そう

2023/4/27付 日本経済新聞 朝刊

<全文掲載>

日本の人口減少は着実に進み、社会のあちこちに深刻な影響を与える。

労働力が急速に減る中で社会機能をどう維持し、増え続ける高齢者を支えていくのか。厳しい未来図を直視して社会全体の変革を急がなければならない。

国立社会保障・人口問題研究所が26日公表した将来推計人口によると、

外国人を含む日本の総人口は2070年に8700万人になる。

20年の1億2615万人から50年間で約3割減ることになる。

外国人の見積もり多く

将来推計人口は5年ごとの国勢調査をもとに50年後までの人口を推計する。

人口は出生率や平均寿命、外国人を含む出入国の状況によって変動していくが、近年の動向を未来に投影する形で仮定を置き、将来像をはじいた。

20年の国勢調査を出発点とする今回の推計では、人口減少のペースが前回推計に比べて緩む結果となった。

総人口が1億人を割り込む時期は、前回の53年から56年に3年遅くなった。

これは出生率が上がるためではない。

大きな要因は日本で暮らす外国人の人口を大きく見積もったことだ。

前回調査では外国人の入国超過数を年6.9万人とみていたが、今回は年16.4万人と2倍以上になった。

この結果、70年時点の外国人数は939万人と20年時点の3.4倍に増え、総人口の1割を超える推計になっている。

もう一つの要因は平均寿命が延びることだ。

20年時点の平均寿命は男性81.58歳、女性87.72歳だったが、70年には男性85.89歳、女性91.94歳になる。

さらに日本人の出国超過がわずかに減少したという要因も加わり、将来の推計人口が上振れした。

今回の推計をもって人口減少のトレンドが改善したと受け止めるのは楽観的すぎるだろう。確かに在留外国人数は22年6月時点で296万人と、15年末時点の223万人から約3割も増えたが、この流れが中長期的に続く保証はまったくないからだ。

中国や韓国など人口減や少子化に直面する国が増え、今後は人材獲得競争が一段と激しくなる。

日本人と同等に処遇して海外に見劣りしない水準に賃金を引き上げないと

日本は選ばれなくなる。

足元で必要なのは人口への楽観を排し、急激に進む人手不足への対応に全力を注ぐことだろう。

15~64歳の生産年齢人口は20年に7509万人だったが、45年には2割減の5832万人になる。外国人数が横ばいなら減少率は3割に近づく。

テクノロジーで省人化を徹底するなど知恵を結集し、社会の機能を維持できる方策を見いださなければならない。

日本はさまざまな重要な決断を迫られる大きな変革期にある。

外国人を今後どのくらい受け入れるのか、日本社会のなかでどう位置づけるのか。もっと正面から議論しなければならない。

人口が急減した地域では道路や鉄道、水道、電線といったインフラの維持が難しくなる。森林の保全も行き届かなくなるだろう。

国土が荒廃する懸念もある中で、国民の居住地をどう考えるか。

地方自治のあり方を含め、持続可能な対策を打ち出す時期だ。

労働力の縮小と並行して高齢化は一段と進み、43年には65歳以上の高齢者数がピークの3953万人に到達する。

現役世代への過度な負担を避けながら急増する高齢者にしっかり寄り添うために、効率的な医療や介護の仕組みを追求しなければならない。

年金は慎重に検証を

政府は年金制度への影響を慎重に検証してほしい。

今回の人口推計では合計特殊出生率の長期想定が1.36と前回推計の1.44から低下し平均寿命も延びた。これらは年金財政を悪化させる要因になる。

厚生労働省は増えていく外国人が年金を支えるプラス要因もあるとして「年金制度への影響は限定的」との立場だが、外国人がどうなるかは不確定要素が多い。

今回の推計が突き付けるのは今を生きる多くの成人にとって、人口減少がほぼ確定した未来だということだ。

出生率が長期的に2.20まで上がる最高位のシナリオでも、人口が反転増加するのは70年よりも後になる。

こうした現実に向き合い、縮小する社会で生活や文化、経済活力を守る手立てを早急に考える必要がある。

少子化対策の重要性は変わらない。

出生数が増えれば人口減のペースは鈍り、活力ある社会を将来の世代に継承しやすくなる。

社会変革の時間を稼ぐことにもつながる。

固定化した男女の役割分担や硬直的な雇用慣行など、根本原因にメスを入れる対策が急務だ。

4.3面総合欄 少子化加速、備え不可欠 2070年どうなる

2023/4/27付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

国立社会保障・人口問題研究所の「将来推計人口」は2070年に向けて人口減社会へ突き進む日本の姿を映した。

少子化の加速は社会のあらゆる仕組みに影響を与える。

推計が期待する通りに外国人が増える保証はない。

社会保障を巡る現役世代の負担を是正し、働き手を確保して経済成長を保たなければ、社会機能の維持もままならなくなる。(1面参照)

<引用>

政府は60年代に人口1億人を維持する目標を掲げる。

達成するには出生率を1.80にまで引き上げる必要がある。

前回推計では合計特殊出生率を1.44と仮定したが、6年たった今回は1.36と下方修正した。

足元では21年に1.30と、前回推計で出生率を低く見積もった場合の1.25に近い状況で推移する。

これまでの推計人口は実態より甘いことが多く、それに基づく少子化対策も後手に回ってきた。これ以上の政策の緩みは許されない。(後略)

5.3面総合欄 「3割減」成り立つ社会に

2023/4/27付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

人口に関する将来推計は

「さまざまな未来予測のなかでも最も確度が高い」と評されてきた。

しかし今回の結果に限っては、悪い方に外れるリスクも十分認識しておいたほうがよいだろう。

<引用>

日本の総人口が1億人を割り込む時期は2056年となり、前回推計に比べて3年遅くなった。これは外国人の入国超過が長期的に年16.4万人のペースで続く仮定を置いた影響が大きい。

前回調査(年6.9万人)の倍以上だ。

確かに15年末に223万人だった在留外国人数は22年6月時点で296万人と約3割も増えた。ただ中国や韓国など少子化が深刻な国が増え、今後の人材獲得競争は一段と激しくなる。

移民政策に正面から向き合っていない国が外国人が数百万人も増える前提で人口問題に備えるのは危うい。

いま日本各地で「人手不足」が悲鳴のように叫ばれているが、

1995年から20年までの15~64歳の生産年齢人口の減少率は約14%だった。

この先の四半世紀の担い手不足ははるかに強烈だ。

45年には5832万人と20年時点から約22%も減る。

仮に外国人人口が横ばいだったら減少率は約26%に達する。

日本は今から20年程度の期間で、人手が3割程度減っても成り立つ社会をつくらなければならない。

43年には65歳以上の高齢者数が3953万人でピークに達する。

いまの7割程度の生産人口で高齢者を支えながら、社会や経済を回していく。こんな離れ業が求められるということだ。

6.7面オピニオン欄 Deep Insight道を外れぬAI開発は幻か

2023/4/27付 日本経済新聞 朝刊

本社コメンテーター 村山恵一

<リード文>

ゴーファー・アンド・ステイオンザロード――。

21日都内でインタビューした米マイクロソフトのブラッド・スミス社長が放ったフレーズで最も印象に残るのはこれだ。

2023年のテクノロジー産業が掲げるべきスローガンだという。

標語風に訳せば「遠くへ進もう。道を踏み外さずに」だろう。

<引用>

テック競争の主戦場は、文章や画像を生成する人工知能(AI)になりつつ

ある。マイクロソフトが手を組む米オープンAIが口火を切った。

日本でも電機、教育などの有力企業が対話型AI「Chat(チャット)GPT」

関連のサービスを相次ぎ導入する。

言うまでもなくスミス氏はAIを有益な道具と位置づけている。

「人が注意深く考え、学び、創造的に自己表現するのを助ける」。

労働人口が減るなかで生産性を上げる唯一の手段と言い切る。

もちろん、誤情報の拡散やプライバシー侵害などを心配する声は耳に届いている。公平性や安全性を考慮した開発を続け、時代に合った規制がなされるよう情報提供にも取り組むつもりでいる。

テクノロジーの暴走を防ぐ「ガードレール」を築いてこそAI社会は遠くまで行ける。そういう考え方をゴーファー・アンド・ステイオンザロードの言葉に込める。(後略)

7.17面ビジネス欄ビッグBiz解剖JR東日本(中)人手かからぬ運行追求

赤字路線・減る都市部の定期収入… 効率高めサービス維持

2023/4/27付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

JR東日本の本社26階にあるイノベーション戦略本部。

山形県にある酒田駅から在来線に乗る客という設定で社員が「酒田駅から上り方面」とスマートフォンの通話画面に話しかけると、「次の酒田駅からの上り列車は11時発、ただいま定刻で運転しております」と電話口から音声が返ってくる。

同本部では、人工知能(AI)が列車の到着時刻や運行状況を教えてくれる自動案内サービスの開発が進む。

自然災害などが発生した際、ネットに不慣れな高齢者が列車の運行状況を

知るには駅員に尋ねるしかない。

ただ、JR東では管内の5割弱にあたる約760駅が無人駅で、今後も増える見通しだ。通話案内があれば無人駅でも簡単に情報収集できるようになる。

(後略)

スキ・フォロー・サポートをありがとうございます。とても嬉しく、記事投稿の励みになっています。皆さまから頂いた貴重なサポートは、就活モチスキゼミ運営費として使わせていただきます。