【新連載】小説『ネアンデルタールの朝』第二部第1章まとめ(①~⑤)

第二部

泉。泉。泉こそは……

僕はひとり暗然と歩き廻って、自分の独白にきき入る。泉。泉。泉こそは…… (原民喜『鎮魂歌』より)

物語紹介と登場人物紹介はこちら(←)をご覧ください♪

2015年9月 東京

第1章

1、

民喜はすでに1時間近く、食堂のテーブルに座ってぼんやりと外を眺めていた。雑木林に囲まれたキャンパス内を学生たちが行き交っている。全面ガラス張りのこの食堂からは、外の様子がよく見渡せる。

テーブルの上のスマホを取り上げ、時間を確かめる。就職ガイダンスが始まるまで、あと40分ほど……。小さくため息をつく。

ガイダンスは再来年の3月卒業の学生を対象とするもので、外部の講師による講演、学内の就活支援行事の紹介、内定が決定した上級生からの報告会などが予定されていた。

数日前から民喜はこのガイダンスのことを考える度、憂鬱な気持ちになっていた。今後のために、とりあえず出ておいたほうがいいのは分かっているのだけれど……。

一人の学生が足早に本館の方向へ歩いてゆくのが見える。何度か話をしたことはあるけれど、名前は知らない学生だった。

一口分を残して5分ほど放置していたカレーを完食し、ゴクゴクとコップの中の水を飲み干す。できることならもう自分のアパートに戻って休みたかった。

食堂の中は履修登録を終えたのであろう学生たちで賑わっている。民喜自身は1時間ほど前に今学期の履修登録を終えたところだった。図書館のパソコンで履修科目登録をし、アドヴァイザーの教授と面談をし、教務課に登録用紙を提出する――一連の手続きを終えると、ドッと疲れを感じた。履修登録を完了しただけで、まるでいま自分の内にある力のすべてを使い果たしてしまったようだった。

「久しぶりー」

「元気だった?」

女子学生たちの明るい声が聞こえてくる。夏休みが終わり、秋学期が始まろうとしていた。

東京へ戻る日の朝、母と咲喜が駅の改札口まで見送りに来てくれた。

「民喜、体には気をつけて。着いたら連絡ちょうだいね」

心なしか涙ぐんでいるように見える母に、

「うん、分かった」

と返事をする。

「おにいちゃん、元気でね」

笑顔で手を伸ばす妹とハイタッチをする。咲喜とは別れ際、いつもハイタッチをするのが恒例だった。

「咲喜も……」

咲喜も元気で、と言おうとして民喜は口ごもった。

(咲喜の方こそ、元気で……)

胸の内でそう呟いて、

「じゃ、色々、ありがとう」

無理に笑顔を作り、二人に手を振った。改札を過ぎてしばらくしたところで振り返り、母と妹にもう一度手を振る。咲喜はぴょんと飛び跳ねて手を振り返してくれた。

「東京駅、東京駅です。……」

駅員のアナウンスと共にホームに降り立った時、民喜は唐突に心細さを覚えた。大勢の人が足早に行き交う駅の構内……。福島ではこんなに大勢の人が慌ただしく行き交う光景を見ることは絶対にない。

中央線に乗り換え、電車の窓から新宿の景色を眺めていると、街の中を覆っている空気感に明らかな違いがあることを感じた。

ここは違う。福島とは違う――。

思わず福島に引き返したい衝動に駆られたが、こっちには明日香さんがいることを思い起こし、何とか堪えた。

そう、こっちには明日香さんがいる。またもうすぐ、明日香さんと会える。……

勢いよく椅子を引きずる音を立てて、隣のテーブルに座っていた女性が立ち上がった。おそらくアメリカからの留学生なのだろう。顔に見覚えはあるけれど名前は知らない子だった。

留学生の女の子と入れ替わるようにして、食堂の入り口の方から山口凌空(りく)がやってくるのが見えた。誰かと話をしながらこちらに近づいてくる。山口は身長が185センチあるので、遠くからでもすぐに分かった。

民喜は慌てて目を伏せ、机の上のスマホを手に取った。意味もなく画面をスクロールさせて、山口たちに気づいていないふりをする。山口の顔を見たとたん、胸の内にザワザワとしたものが生じ始めた。

しばらくすると目の前に人の気配がし、

「民喜」

焼肉ビビンバが載ったプレートを手に、山口が自分を見下ろしていた。

「おう」

顔を上げてあたかもいま山口たちに気づいたかのような表情をしてみせる。山口は赤色のぴったりとしたTシャツを着て、色落ちしたジーンズをはいていた。下から見上げると、山口の背丈はますます大きく見える。

山口の隣にいる学生は民喜と同学年で、顔は知ってはいたが、やはり名前までは知らなかった。背はあまり高くはないけれども、がっしりとした体格をしている。ワイシャツを着て黒いズボンを履き、いかにも真面目そうな雰囲気。プレートには牛丼とみそ汁が載っていた。

「ご無沙汰」

「履修登録は終わった?」

「うん」

「俺らも、いま終わったとこ」

山口たちはテーブルの向かいに座った。民喜はスマホをテーブルの上に戻し、心の中でため息をついた。

「あー、腹減った。俺ら、いまから昼飯」

二人は何もしゃべらず、黙々と昼ご飯を食べ始めた。よっぽど腹が減っていたのだろうか。

山口はいつものように前髪を整髪料できっちりと固めていた。背が高く顔も整っていて、こういう人が女子からモテるのだろうな、と彼を見る度に思う。

ビビンバを三分の二ほど食べたところで、山口はふと思い出したように顔を上げ、

「帰省、どうだった」

と言った。

「うん、まあ」

曖昧な返事をする。自分がこの夏に経験したことについて、どう説明したらいいかよく分からなかった。

会話はそこで途絶えてしまった。会話の続きを考えている間に山口はビビンバを完食した。

「山……」

山口に話しかけようとした瞬間、山口の友人も何かを言おうとした。言葉が重なり、二人とも口をつぐむ。彼が民喜に対して「どうぞどうぞ」というジェスチャーをしたので、

「あ、ごめん。あの……山口たちは、4時からの、どうするの?」

「4時からのって?」

山口は民喜の顔を見つめた。民喜は何故か恥じるような気持になり、小声で、

「就職ガイダンス」

と言った。

「あー」

山口は一瞬何かを考えるような目をした後、

「俺は行かないよ。めんどいじゃん」

大声でそう言って、笑った。

「もっちゃんは、どうする?」

隣の友人のあだ名は「もっちゃん」であるということが分かった。「もっちゃん」と呼ばれる友人は一瞬の間の後、

「俺は一応行く。一応」

と答えた。

「もっちゃん、真面目だなー」

山口はおどけたような調子で言った。「もっちゃん」はそれには答えず、テーブルの上の紙ナプキンを取って口をぬぐった。

「俺は夕方からデモに行く予定」

山口は正面を向いて言った。

「いまが正念場だからな。このままじゃ、マジで強行採決されちまう。今こそ、俺ら国民の意志を示して抵抗しないと」

山口の言葉を聞いて、民喜は再び胸の内がザワザワとし始めるのを感じた。さっき彼を見かけて胸騒ぎを覚えた理由は、これだったのだ。山口に会ったらきっとデモの話になるだろうから、顔を合わせたくなかったのだ。

「もっちゃんも民喜も、時間があったら、宜しく」

民喜は曖昧な笑顔を作って軽くうなずいた。「もっちゃん」は太い眉毛の間にしわを寄せてしばらく黙っていたが、

「分かった。ガイダンスは6時までだから、ちょっと遅れると思うけど……行くわ」

何かを決意したような口調でそう言うと、それまでの硬い表情を崩して笑顔になった。笑うと思いの外、幼さを残す表情になった。

「そっか、サンキュー」

嬉しそうな顔で山口は頷いた。

山口の口から「デモ」という言葉を聞いてから、民喜はだんだんと頭の中がぼんやりとしてくるのを感じていた。二人の会話が何だか遠くの方でなされているような気がする。確かに自分も安保法案は嫌だし、採決されてほしくないとは思うけれど……。

「民喜はどうする?」

山口の声に民喜はフッと我に返り、

「えーと、どっち? ガイダンス? デモ?」

と尋ね返すと、

「デモ。決まってんじゃん」

山口は少しムッとしたような口調で答えた。

民喜はうろたえて、

「実は、一昨日から風邪を引いて、あまり体調良くなくて……。これから家に帰って休む。ごめん」

咄嗟に嘘をついてしまった。

「ごめん。来週は行くから」

「いや、別にあやまる必要はないよ。了解。デモは各自が行けるときに行けば、大丈夫だから」

山口は穏やかな口調に戻って言った。

早くこの場を離れたい、と思う。「もっちゃん」が牛丼を食べ終わるタイミングを見計らって、

「じゃ、お先」

民喜はスマホをズボンのポケットに入れて立ち上がった。

「うぃっす」

山口が手を挙げる。

「お大事にー」

と「もっちゃん」が抑揚のない声で言った。民喜はカバンとプレートを手に、無理をして微笑みを浮かべて頷いた。

数メートルほど歩いたところで、背後から二人の笑い声が聞こえた。一瞬、自分のことを笑っているのではないかと思って血の気が引いたが、そんなことはないだろうと思い直した。

2、

アパートに戻った民喜は真っ先に、部屋に飾っている「ネアンデルタールの朝」の絵を見つめた。

朝の光の中、微笑みながらこちらを見つめるネアンデルタール人の家族。真ん中に立つネアンデルタール人の少女は、何かを大切に守るようにして胸の上に手を置いている。女性の口元は、何かを自分に語りかけようとしている……。

結局、就職ガイダンスには出席しなかった。もちろん、この後行われる国会前デモにも参加するつもりはない。

2歩ほど後ろに下がり、少し離れたところから絵を眺めてみる。

(・・・・・・善い)

彼らが自分に語りかけてくれた、あの声を思い起こす。

この部屋に「ネアンデルタールの朝」の絵があることが不思議に感じる。不思議に感じるけれども、これは確かな現実なのだ。自分は本当に、「ネアンデルタールの朝」を取り戻してきたのだ、と民喜は思った。

とりあえずこの夏、自分はやるべきことはやった!

「そうだ、取り戻してきたんだ!」

民喜は独り呟いて、手をギュッと握りしめた。

血の気が引いたようであった頭に、再び暖かな血が巡り始める。

民喜は目を瞑り、実家のリビングの様子を思い描こうとした。

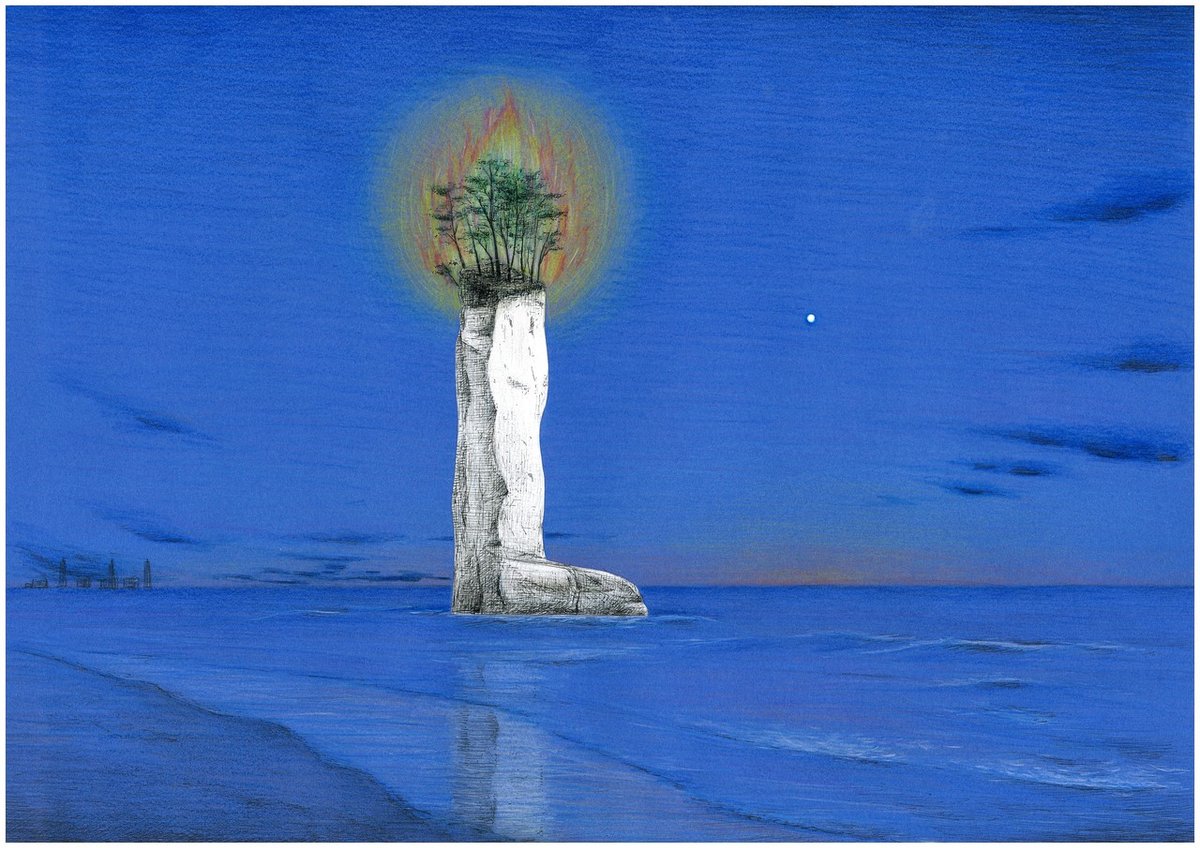

東京のこのアパートには「ネアンデルタールの朝」の絵があり、福島の実家には「ロウソク岩」の絵がある……。そう思うと、民喜は微かな慰めを感じた。2枚の絵が、福島にいる家族と東京にいる自分とをつなぎあわせてくれているように思った。

「わたし、そのときのこと、ずっと忘れてないよ。ずっと覚えてる」――

胸の内に咲喜の言葉がよみがえる。……

「この絵、咲喜にあげる」

東京に戻る前の日の晩、額に入れたロウソク岩の絵を咲喜に差し出した。

「えっ、いいの! 」

驚いた様子で咲喜は民喜を見つめた。

「うん」

「大事な絵じゃないの? 東京に持って行かなくてもいいの?」

「大丈夫。東京にはネアンデルタール人の絵を持ってく」

「ありがとう!」

咲喜は目を輝かせながら絵を受け取り、大切そうに胸に抱きかかえた。妹にもらってもらうのが、この絵にとって一番自然であるような気がしていた。

「飾ってみてもいい?」

「うん」

「リビングがいいかなー」

妹はそう呟いて和室から出て行こうとしたが、立ち止まり、

「じゃあ、おにいちゃんも、ネアンデルタール人の絵、飾ってね。東京で」

と言った。

「分かった」

「約束だよ」

咲喜は真剣な眼差しで民喜を見つめた。民喜が頷くと妹は笑顔に戻って、

「お母さーん」

部屋の外へ早足で出て行った。

「民喜の絵、久しぶりに見たわ」

母は嬉しそうな顔をしながら、リビングの一番よく目立つところに絵を飾ってくれた。瞬間、リビングの壁にロウソク岩が立ち現れた。

先端に炎のようなものをともし、夜明けの海に立つロウソク岩。微かにオレンジ色に染まり始める空と、そこに瞬く一点の星。

民喜は自分が描いた絵であることを忘れて、リビングの壁に現出したその光景に見入っていた。

確かに、ここに、ロウソク岩が在る――

民喜は確信をもって、そう思った。心が震え、熱くなってくるのを感じる。ふと絵の右下の仏壇の手前に飾られている祖父母の写真に目が行く。

すると玄関の戸が開く音がした。父が仕事から帰って来たようだ。時計を見る。19時過ぎ。今日はいつもよりも帰宅が1時間ほど早い。

「おかえりなさい。今日は早かったね」

咲喜は玄関まで父を出迎えに行き、

「お父さん、ほら!」

父の手を引っ張って戻ってきた。父は何事かという顔をしながらリビングに入ってきて、壁に飾られている絵に目を遣った。

絵の前に立ち、父はしばらく無言で絵を眺めていた。民喜は緊張しながら、そっと父の様子を観察した。

「民喜が描いたのか」

前を向いたまま、父は呟いた。

「うん」

民喜は返事をした。

「ロウソク岩だよ!」

咲喜は何かを訴えるような口調で父に言った。

「ロウソク岩に、火がともってるの」

妹の言葉に父は小刻みに頷いた。しかしそれ以上は何も言わず、いつものように仏壇の前に座り、ロウソクに火をともした。線香をあげる父の姿を見届けて、その場を離れようとした民喜に、

「民喜」

父が声をかけてきた。立ち上がりながら絵を指さし、

「この絵、いつ描いたんだ」

民喜は父の方を振り返り、

「つい最近。この夏休み、こっちさ戻って来てから、描いた」

「そうか」

父は頷き、

「いい絵だな」

ぼそっと呟いた。

「よく描けてる。いい絵だ」

数秒の沈黙の後、

「あんがと」

民喜はぶっきらぼうな口調で礼を言った。

唇が震え、思わず涙が出て来そうになる。それを覚られないように、民喜はソファーに座って父に背を向けた。咲喜と母は黙って二人を見守っていた。静けさの中で小さく、咲喜の鼻をすする音が聞こえた。

3、

月曜日になり、秋学期の授業が始まった。4コマの授業に出席した後、民喜はクラブ活動室のある西棟に向かった。

練習に参加するのは数週間ぶりだ。8月下旬には山梨の河口湖で夏期合宿が行われたが、民喜は帰省のため参加しなかった。これから10月の定期演奏会に向けて練習が本格化してゆくはずだった。

他の部員たちに練習の遅れを取っているであろうことを意識しながら、民喜は階段を駆け上った。

少々緊張しつつ、313号室の扉を開ける。部屋にはすでにほとんどの部員がそろっており、席に座って談笑していた。

民喜の姿に気が付いた部員たちが、

「民喜君、久しぶり」

「元気だった?」

口々に声をかけてくる。民喜は曖昧な笑顔で頷き、そそくさと後ろの空いている椅子に座ろうとした。どうやら明日香さんはまだ来ていないようだった。

「民喜君、久しぶりー」

部長の妙中真美が近づいてきた。

「あ、妙中さん、久しぶり。練習休んじゃってごめんね」

「ううん、大丈夫」

妙中真美は髪を後ろで一つにくくり、ブラウンのノースリーブを着て白色のパンツを履いていた。妙中真美は民喜の顔をジッと覗き込み、

「民喜君、焼けた? 海行ってきたん?」

いつもの関西弁で言った。彼女の方から微かに香水のような香りが漂ってくる。

「うん、まあ、ちょっとだけ」

「へー、ええなあ」

妙中真美は薄くアイシャドウを塗った目をキラッと光らせて、

「お土産は?」

両手を前に差し出した。

「え?」

「お土産」

民喜は戸惑い、

「あ、ごめん、買ってきてないんだけど……」

「ウソウソ、冗談やん」

妙中真美はクスクスと笑い、

「じゃ、民喜君、今日も宜しくー」

手を振りながら去っていった。

部長の妙中真美は兵庫県の出身。その関西特有のノリに対し、民喜は少し苦手意識があった。

入学して間もない頃、彼女と会話をしていたら突然、

「何でやねん!」

大声で注意されたことがあった。何か気に障ることを言ってしまったかとうろたえる民喜を見て、

「いやいや、突っ込み、突っ込み」

妙中真美は目を丸くして手を振った。どうやら怒っているのではなくて「突っ込み」で言ったようだった。民喜はお笑い番組が好きで、「何でやねん」という突っ込みはテレビでしょっちゅう聞いているが、自分が実際に言われたのは初めてだった。

「民喜君、天然やんなー」

妙中真美は大声で笑った後、楽しそうな表情で民喜を見つめた。

「可愛いー」

以来、妙中真美は顔を合わす度に自分をからかってくる。彼女のテンションが高くなっている時は、民喜はなるべく近づかずに気配を消すようにしている。

後ろの空いている席に座る。正面の黒板に大きな字で、「秋の定演まで、あと33日!」と書かれているのが目に留まる。定演まで、あと一か月しかないんだ……。

「民喜っち、お帰り」

黒板を見つめていると、パートリーダーの中田悠がやってきた。

「久しぶり」

「これ、合宿の資料のコピー」

「あ、サンキュー」

資料には中田が書いたのであろうメモがびっしりと書き込まれていた。

中田悠は中学から合唱をしており、テナーのメンバーの中でずば抜けて歌がうまかった。中性的な顔立ちで、民喜と同じ痩せ型。物静かな性格なので東北出身の自分とも波長が合った。

「あとこれ、合宿の通しの音源だから、聴いてみて」

ジャケットに手書きで「2015.8 夏期合宿 in 河口湖 最終日通し音源」と書かれたCDを受け取る。

「サンキュー。助かる」

礼を言いつつ、民喜は心の中でため息をついた。周囲の談笑する部員たちを見ながら、民喜はふと自分が場違いな場所にいるような、妙な感覚に陥った。

カバンから楽譜を取り出して眺めてみる。が、まったく頭に入ってこない。今日これから練習する曲は「Joshua Fit The Battle Of Jericho(エリコの戦い)」。黒人霊歌のスタンダード・ナンバーだ。

「あとこれ、お土産」

中田悠はリュックからビニール袋を取り出した。隙間から「じゃがりこ たこ焼き味」という文字が見える。

「あ、ありがとう。関西に旅行に行ってたの?」

ビニール袋の中を覗き込む。やはり自分も部のみんなにお土産を買ってきた方が良かったのではないか、と思う。せめてテナーパートのみんなには買ってきた方が良かっただろうか。

「ううん、というか、帰省してた」

「あれっ、悠君の実家、関西だっけ?」

びっくりして彼を見つめる。

「うん、大阪。あれ、言ってなかったっけ?」

「うん。知らなかった。悠君、普段、全然関西弁出ないじゃん」

「高校の時に父親の仕事の都合で札幌にいたから。その時に取れちゃった」

関西弁というのはそんなにすぐ取れてしまうものなのだろうか……?

衝撃を受ける民喜の表情を見て中田悠は、

「いや、そんなびっくりしなくても」

と微笑んだ。

「民喜っちも、普段、方言出ないでしょ。標準語っぽく話しているでしょ」

そう言われてギクッとする。確かに民喜は東京にいるときは意識的に標準語で話すようにしていた。心のどこかに浜通りの方言を使うことへのコンプレックスのようなものがあった。

「でも関西の人って、どこ行っても関西弁のイメージあるけど」

「うん、そうだね」

中田悠は頷き、

「僕、思うんだけど。どこで暮らしてもずっと関西弁が取れない人は、多分、関西弁が取れないように決意してるんだと思うんだよ。僕は別に決意してないから、取れちゃった。すぐにそこの言葉に順応しちゃった」

「へー、そういうものなんだ」

感心して頷く。

すると前方から弾けるような笑い声がした。教室の最前列で妙中真美が数人の女子たちと談笑している。中田悠は彼女たちにチラっと目を遣った後、

「関西の人がみんな、妙中さんみたいじゃないんだよ。僕みたいに、ボケないし突っ込まない関西人もいるよ」

真面目な顔をして言った。

誰かが入ってくる気配がしたので入口に顔を向けると、明日香の姿が目に飛び込んできた。ドキッと胸が高鳴る。

彼女は長袖のニットのトップスを着て、黒色のマキシスカートを履いていた。他の部員がまだTシャツや半袖の服を着ている中、彼女だけがすでにどこか秋の気配をまとっているように見えた。

「明日香ちゃん、久しぶりー」

部員たちが明日香に声をかける。

「ごめんねー、しばらく休んじゃって」

明日香は笑顔で手を振った。すると部長の妙中真美が明日香に近づき、何やら話をし始めた。明日香は微笑みを浮かべて頷いている。背筋をピンと伸ばした彼女はどことなく緊張しているようにも見えた。

一瞬、彼女と目が合った気がした。ハッとして目を逸らす。

やっと明日香さんの顔を見ることができた、と思う。夏休みの間ずっと、彼女と会えるこの時を心待ちにしていた……。

明日香は妙中真美との会話を終えると、自分の席の方に近づいてきた。さらにドキドキと胸が高鳴ってくる。

「あ、明日香さん、どうも」

手を挙げて挨拶をする。なるべく自然な笑顔を意識して……。

「民喜君、久しぶり」

明日香はぱっちりとした切れ長の目で民喜を見た後、目を伏せて恥ずかしそうに微笑んだ。

「帰省はどうだった?」

と尋ねてみた。彼女の実家は確か盛岡だった。

「うん、ゆっくりできたよ」

そう言って明日香は民喜のすぐ後ろの空いている席に座った。微風と一緒にほのかに花のような香りが漂ってくる。彼女が自分のすぐ後ろに座ってくれたことに喜びを感じつつ、

「そっか、良かった」

と頷く。

「民喜君はいつ帰って来たの?」

「ちょうど1週間前」

「そうなんだ」

「明日香さんは?」

「私は木曜日に戻って来たよ」

「そっか」

微笑む彼女の口の隙間から可愛らしい八重歯が覗く。特に化粧はしていないようだが、頬がほんのりと赤く染まっている。

「はーい、じゃあ、時間になったので練習始めまーす」

次の言葉を考えている間に妙中真美の声がして、練習が始まった。

4、

階段を降りると、出入り口のところに明日香が立っているのが見えた。スマホの画面を人差し指でスクロールしている。誰かを待っているのだろうか。

「あ、明日香さん、お疲れ様」

明日香は顔を上げ、

「あっ、民喜君、お疲れさま」

少し恥ずかしそうに微笑んだ。

先ほどの全体練習で、久々に明日香の歌声を聴いた。彼女の声を聴いた瞬間、民喜は胸が一杯になってしまった。このひと夏の間、自分を支え続けてくれたのが彼女の歌声だったから……。

「明日香ちゃん、民喜君、お疲れー」

「じゃあねー」

部員たちが通り過ぎてゆく。

「あの民喜君……」

明日香は民喜の方に一歩近づき、

「私、スマホ新しくしたんだ」

「あっ、そうなんだ」

民喜が頷くと、

「番号も変わったんだ。新しく登録してもらっていい?」

「あ、もちろん」

カバンの中からスマホを取り出す。彼女はニコッと笑って、

「ありがとう。今から民喜君の番号に電話するね」

間もなくスマホが鳴る。

「これが、新しい番号」

「了解です」

明日香の新しい電話番号を追加登録する。彼女は民喜がスマホを操作する様子をジッと見つめている。

「はい、登録しました」

「ありがとう」

明日香は数秒の間の後、

「あっ、あと、民喜君、ライン使ってる?」

「うん」

「まだライン、交換してなかったよね」

「あ、うん」

思わずドキッとする。

「交換してもらっていい?」

「もちろん」

民喜は即座に頷いて、

「QRコードでも大丈夫かな」

「うん、大丈夫」

明日香はスマホを操作しながら頷いた。

「じゃ、私のコード、表示するね」

彼女のスマホの上に自分のスマホを掲げる。読み取りはすぐに終わり、画面に彼女の名前と猫の画像が表示された。

「ありがとう」

明日香はチラッと民喜の顔を見て、恥ずかしそうに微笑んだ。

――よろしくお願いします

メッセージを送ってみる。瞬時に既読になり、

――こちらこそよろしくお願いします

ウサギのスタンプと共に返事が届いた。

明日香とラインを交換できたことの喜びが胸の内に湧き上がってくる。

「民喜君、明日香ちゃん、お疲れ様ー」

部長の妙中真美が階段を駆け下りてきた。

「また明日ー」

颯爽と歩き去ってゆく妙中真美の後姿を見送ってから、二人は西棟を出た。

外はもうすっかり薄暗い。ついこの間まで7時を過ぎても明るかったのに、いつの間にか日が短くなってきているらしい。どこかから澄んだ虫の声が聴こえてくる。

明日香は特に誰かを待っていたということではないらしかった。

「明日香さんのプロフィール写真、猫なんだね」

何か会話をしなければと思って、話を振ってみる。明日香はパッと嬉しそうな表情になって、

「そうなの。実家で飼ってる猫なんだ」

「へー」

「名前は?」

「ソラ」

「ふーん、ソラ。雄?」

「うん、雄」

「そっか。何ていう種類?」

「キジトラ。保護猫をもらいうけたの」

彼女が猫好きであることを初めて知った。

「民喜君は猫飼ったことある?」

「いや、ないなあ」

「そうなんだ。何かペットは飼ってた?」

「いや、飼ったことないなあ」

「ふーん」

それで会話は終わってしまった。民喜は自分が何もペットを飼ったことがないことを悔やんだ。犬や猫は無理でも、せめて亀くらい飼っておけばよかった。

礼拝堂の横を通り過ぎる。バスロータリーの向こうにあの直線道路が続いているのが見える。等間隔に置かれた外灯が葉桜を照らし出している。

この夏自分が経験したことを明日香に話してみたかった。でも、一体何から話せばいいのか、どう話せばいいのか、ふさわしい言葉が浮かんでこない。

しばらく沈黙が続く。あちこちの茂みから、涼やかな虫の音が響いてくる。

「あの、前から聞きたかったんだけど、民喜君の名前ってハラタミキとは関係あるの?」

今度は彼女の方から話題を切り出してくれた。明るく、リラックスした感じの口調だった。

「ハラタミキって?」

誰のことを言っているのか分からず、尋ね返す。

「広島の原爆を小説にした人」

民喜は明日香の顔を見つめ、

「広島の原爆?」

「うん」

「えーっと、どうだろう……? 僕の父が『民夫』で、そこから一字取って『民喜』にした、っていうのは聞いたことがあるけど……」

「そうなんだ、じゃあ、たまたま同じ名前なんだ」

「うん、たぶん、そうだと思う。ちなみに、祖父の名前は『民治』」

「へー、代々、『民』という字が付いてるんだね」

明日香は指で空中に「民」という字を書いた。

「うん」

会話を終わらせていけないと思い、

「その人、原爆について書いてるんだね」

と続けてみる。

「うん。私もまだちゃんと読んだことはなくて、高校の時に授業で習っただけなんだけど……。広島で原爆に遭って、その体験を小説にした人だったと思うよ」

「へー」

明日香はスマホを取り出し、画面を操作し始めた。青白い光が明日香の顔と指先を照らし出している。まもなく、

「うん、やっぱり」

と言って、頷いた。

「いまウィキペディアで調べてみたんだけど。広島で被爆した体験を詩や小説に残した、って書いてある」

明日香は立ち止まって、民喜にスマホを見せた。肩を寄せ合うような恰好になり、一瞬、腕と腕とが触れる。ドキッとしつつ、民喜は画面をのぞきこんだ。青白く発光するディスプレイに「原民喜」という文字が太字のゴシックで浮かび上がっている。確かに、下の名前が自分とまったく同じだ。

興味深くスマホを見る様子を装いつつ、彼女との距離が急接近していることで民喜の頭はいっぱいだった。彼女の体から花のような香りが漂ってくる。何で女の子はこんなに良い香りがするんだろう、と思う。

明日香は画面をスクロールさせ、

「これが、原民喜さんの写真……。あれっ、ちょっと民喜君に似てない?」

彼女の言葉にふと我に返ったようになって、民喜は画面を見つめた。青白い光の中に、黒縁の眼鏡をかけた中年の男性が浮かび上がっている。

年は四十台半ばくらいだろうか。低い塀の上にもたれかかりながらぎこちない感じで控えめにポーズを決め、こちらに顔を向けている。来ているスーツはヨレヨレで、丈も合っていないように見える。

「うーん、似てる……かなあ?」

あまり似ているように思えなかったが、否定しても悪いと思って曖昧な返事をした。

明日香は人差し指と親指を使って画像を拡大させた。民喜も改めてスマホの中の男性の顔を見つめた。

写真の中の男性はこちらに顔を向けてはいるが、よく見ると、視線を前の方に逸らしていた。おそらく照れくさくて、カメラに目線を向けることができなかったのだろう、と感じた。内向的で、自意識過剰で、なおかつ不器用なところなどは、確かに自分と似ているかもしれない。写真の中の男性にわずかに親近感を覚える。

「確かに、ちょっと似てるかも」

笑いながら答えると、明日香も笑顔で、

「民喜君、将来こんな感じのお父さんになるかもね」

と言った。

二人で再び歩き始める。明日香がスマホをカバンにしまうと、それに伴って彼女との距離が少し離れた。

「原民喜の本、今度、読んでみようかな」

明日香との距離が急接近したことの余韻を味わいつつ、民喜は言った。「読んでみよう」という言葉は嘘ではなかった。

原民喜という人は広島の原爆によって被ばくし、彼と同じ名前の自分はその66年後に福島の原発事故によって被ばくした。原民喜という人物に対して、民喜は何か不思議なつながりのようなものを感じ始めていた。

明日香は頷き、

「私も機会があったら読んでみるね」

と微笑んだ。

正門が近づいて来る。600メートルの長さの「滑走路」も、二人で歩いていると、あっと言う間だった。もっともっと彼女と並んで歩いていたかったのだけれど……。

「明日香さんは、バスだよね」

「うん」

正門の前に立ち止まり、

「じゃ、また」

「うん、またね」

「お疲れ様」

「お疲れ様」

ぎこちなく手を振って、彼女と別れた。

*画像:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「原民喜」より転載。

5、

夜寝る前、山口凌空(りく)からラインのメッセージが届いた。開く前から予感していた通り、国会前のデモの誘いだった。

――金曜日のデモ、予定大丈夫だったら、よろしく! あと、10日(木)、11日(金)、14日(月)~18日(金)に「戦争法案廃案! 国会正門前行動」デモもあるから、よろしく!

金曜日だけじゃなくて、連日、行われるのか……。

民喜はため息をついた。

何て返信したらいいんだろう?

スマホを眺めながら、敷きっぱなしの布団に寝転ぶ。

山口は八王子の実家から大学に通っているが、アルバイトをして学費を払っているとのことだった。深夜のアルバイトをしつつデモに参加するのは大変だろう。それができている山口はすごいと思う。とても自分は山口と同じようにはできない。

民喜はピリピリとするような苛立ちを感じた。

山口に比べて、自分は何なんだろう。アルバイトもせず、就職ガイダンスにも参加せず、デモにも参加せず……。

食堂で一緒になった「もっちゃん」の姿が頭に浮かんだ。先週の金曜日、「もっちゃん」は就職ガイダンスにちゃんと出席した後、遅れてデモに参加したのだろうか。

断る理由を見つけることができず、ひと言、

――りょうかい!

と返信を送った。

すぐに既読になり、

――サンキュー! じゃ、金曜日、いっしょに行かない? 6時に武蔵境駅でいい?

山口からの具体的な提案を苦々しく思いつつ、

――いいよー。よろしく!

と打って送信する。これで、金曜日にデモに行くことが確定してしまった。

布団に寝ころんだまま、再びため息をつく。まもなく山口から親指マークのスタンプが届いた。

目を瞑る。すると脳裏に明日香の立ち姿が浮かんできた。ベージュのニットのトップスを着て、黒色のマキシスカートを履いた彼女の立ち姿……。構内の「滑走路」で肩を寄せ合うようにして、二人でスマホを見たことを思い起こす。切ないような感覚が民喜の体の内を駆け巡る。

いま、彼女の手を握り、彼女の体を抱きしめることができたら、どんなにいいだろう、と思う。

民喜は起き上がって明日香とラインを交換した際のやり取りを見返した。

――よろしくお願いします

――こちらこそよろしくお願いします ……

翌日は一日中雨だった。

夕方、駅前の書店で原民喜の本を探してみたが、見当たらなかった。

駅からバスに乗り、最寄りの停車場で降りる。近くの牛丼屋で夕食を済ませ、民喜はアパートに戻った。

アパートに戻ったとき、ふと後ろの方から視線を感じた。振り返ってみるが、もちろん誰もいない。後ろには窓とカーテンがあるだけだった。

民喜は念のため、カーテンを開けて窓の外を眺めてみた。ここはアパートの3階で、もちろん人がいるわけはない。雨に濡れた外の通りには、誰一人歩いてはいなかった。

*お読みいただきありがとうございます! これから毎週月曜~金曜に更新をしてゆく予定です。ぜひ読んでいただければ嬉しいです。

第一部(全27回)はこちら(↓)をご覧ください。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?