「英子」昭和からの絵手紙

僕の昭和スケッチ番外短編集3

「英子」

二学期の席替えの日の事。

席替えのクジで堀川英子は、ヒデジと隣同士の席になった。

当時の小学校の机は、二つの小机が横並びで一体になった形のものだ。

そのため、隣の席に誰が座るという事は、子供達にとってかなり重要な関心事だった。 おまけに大抵は男女が一組になって座るので、 仲の良い子や、意中の相手がどうにか隣に座ってくれないものか…、と思う事は皆同じだった。

さて、英子の隣に座る事となったヒデジだが、ヒデジの隣に座りたいと思う者はまず皆無だった。 体格は小柄で痩せ形、色黒。日頃はおとなしく何処にいるのかも判らないような子供だったが、 反面からかわれるとすぐにかっとなり、相手に噛み付いて離さないという所もあった。 それをスッポンのヒデジなどと冷笑するもいた。 成績の方はと言えば、これまた芳しくなく、五年生になって三年生の割り算が侭ならないという状態だった。 友達らしい友達もいず、いつも一人でいた。

一方、英子の方は成績優秀で、人望も厚く、皆に推されてクラスの委員長もつとめていた。 身長もヒデジとは対照的にスラリと高く、同級の背の高い男子と比べても遜色無い程だった。 それが美しいうりざね顔をしているものだから、こちらはもう男女を問わずクラスの憧れの的だった。

そんな対照的な二人が、隣の席に座ると不思議な事に日を追って仲良くなっていった。 いや正確に言えば、英子がヒデジを何くれと無く面倒を見る毎日となった。

英子は、よくヒデジに言った。

「ヒデジ君、算数だけは、やっといたほうがええよ。大人になって働きだして、お給金をごまかされても判らへんと困るやろ!」

と。

そして、折りをみてヒデジに勉強を教えた。

英子には、立場の弱い者を守るという生来の気質があったのかもしれない。 ヒデジの方は、英子がそんな風に接してくれる事に最初は戸惑った。 なにしろ常日頃から人に親身にされた事がないのだから、これは無理もないことだった。 加えて、そうしてくれているのが皆の憧れの英子なのだから、ヒデジは生まれてこのかた覚えた事の無いような混乱と幸福、いや至福に陥った。

そんなある日のこと、ヒデジは何とかそんな英子に日頃の恩を返したいと思った…

いや、実際そう思ったのかどうか実は定かに判らないが、ともかくある朝ヒデジは自分の宝物を英子に見せようと密かに教室に持って来た。

そうして、朝の教室でヒデジは巨大なヒキガエルを鞄からだすと英子の顔の前にいきなり指で吊るして見せた。 それは実に丸々と太った大きなヒキガエルだった。

「どや英子、すごいやろ。ワシがつかまえたんや、こんな奴はめったにおらんで!」

自慢げに鼻の穴を広げてヒデジはそう言った。

これにはさしもの英子も度肝を抜かれて小さな悲鳴のような声をあげたが、すぐに気を取り直してヒデジに言った。

「いいヒデジ君、学校には無闇に生き物を持ち込んじゃあダメ! それに女の子って大抵はそういったヌメヌメした小動物を好まないのよ、たとえそれがヒデジ君にとって、ものすごく大切な宝物でもよ、わかった? ヒデジ君!」

と。

ヒデジは、英子に怒られてひどく意気消沈した。クラスの皆がヒデジを見て笑った。そこにはクラスメイト達のヒデジに対するやっかみもあったのかも知れない。だが、不思議な事にこの小さな事件を期にヒデジと英子はさらに仲良くなっていった。 それでも、この二人がクラスで男女の中として噂になるような事は特に無かった。 たまに冷やかす事を言うようなオッチョコチョイもいたが、すぐに英子に睨まれて怖ず怖ずと下がった。 ともあれこの余りにも似つかわしくない二人はさらに仲良くなって行った。

そうして一ヶ月程たった頃、ヒデジが風邪で学校を休んだ。

「おーい、誰かヒデジの家にパンを届けてやってくれよ!」

若い担任が、気軽に教壇からそう言った。

今では考えられないようなことだが、当時は欠席した児童の給食のパンを学校帰りにクラスメイトが届けることがあったのだ。

英子が手を挙げ、二つ返事で引き受けた。

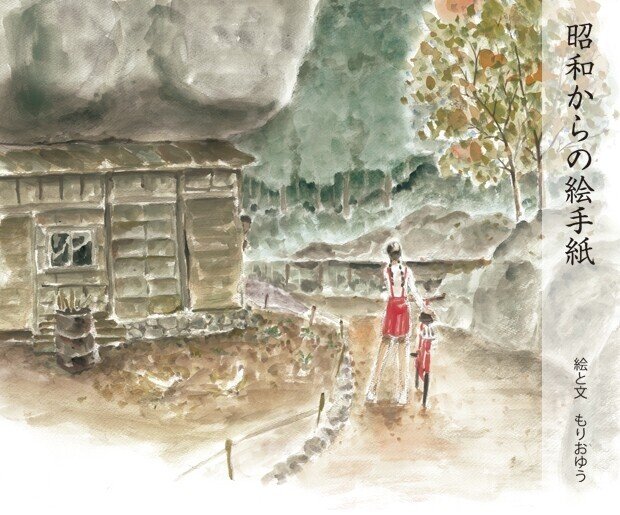

そうして、ヒデジのために三枚の食パンを自分のハンケチに包んで持ち帰った。 英子は一度自宅に帰ってから、自転車でヒデジの家に向かった。

ヒデジの家は学区の一番外側にあり、その辺りを訪れるのは初めてだった。

担任に描いてもらった地図を頼りに行くと、次第に人家がまばらになった。 小さな神社が目印になっていて、その脇のうら寂しい小道をたどって雑木林の奥へと進むと、ふいに林が途切れて大きく視界が開けた。 眼下を見下ろすと目の前に深い窪地が広がっていた。 英子はそこで自転車を降り、樹々の間を縫って細い坂道を自転車を引いて下った。

鳥が梢で鳴いていた。その鳴き声が谷間に木霊(こだま)していた。むせ返るような初夏の生気があたりに満ち満ちていた。 暫くすると片側が大きな岩場になり、その岩に沿って小径を又暫く進むと、程なく沼に行き当たった。 その水辺に一軒の家があった。 いや、それは家というより岩の窪みにただ庇をつけ、ムシロと板きれで覆った小屋のような物だった。 付近には他に家らしい家はなく、どうやらそれがヒデジの住まいのようだった。

英子は、恐る恐る外からヒデジの名を呼んだ。 静かな岩場に英子の声が響いた。 だが、誰も出てこなかった。沼の中で何かが動いた。近寄ると小魚が泳いでいた。 沼には空き缶やらごみが所々に浮かんでいたが、水そのものは美しく澄んでいた。

「この沼で、あのカエルをつかまえたんだ…」と英子は思った。

英子はもう一度ヒデジの名を呼んでみた。

すると、ムシロの影から人影が覗いた。ヒデジのように英子は思った。

「あ、あのヒデジくん、私、先生に言われて給食のパンを…」

だが、英子がそう言い終わる間もなく人影はムシロの影に消えた。 そして、代わりに年配の女が顔を出した。

「ヒデジになんぞ用か?」

と無愛想に女が言った。母親のようだった。

給食のパンを届けに来たことを英子が伝えると、女は無表情にパンを受け取った。 そして、無遠慮に上から下まで英子の姿を見つめた。

英子は、こざっぱりした白いタートルネックのシャツに肩ベルトのある赤いスカートをはいていた。 スカートのプリーツには、綺麗にアイロンがかかっていた。 それは美しい姿だったが、その窪地には異様な程に不似合いな姿だった。

「あんたが英子ちゃんやな…、この頃ヒデジが、あんたの事をよう言っとる……ヒデジの事、気にかけてくれてるそうやな…」

とヒデジの母親が、いかにも不機嫌そうに言った。

英子は何と答えて良いか、戸惑った。

だが、その後に母親の口をついて出たのは、英子には全く思いもよらぬ言葉だった。

「けど、同情なんかいらんわ、算数なんかできんでも生きて行けるわい。 もうヒデジに構わんといたってくれ…。ヒデジは風邪引いて中で寝とる。…もう帰ったってくれ、 パンも、もう持ってこんでええでな!」

それだけ言い放つと、ヒデジの母親は取りつく島も無くムシロの影に引っ込んだ。

英子は、言葉もなく立ちすくんだ。

英子は、ただ担任に言われてパンを届けに来ただけの事だった。

それを迷惑そうに言われ、けんもほろろの扱いを受けたのだった。

これはどう考えても理不尽な話しだった。

英子は、踵を返し足早に自転車を引いて窪地の坂を駆け上がった。

自転車の車輪がガタガタと道の小石に揺れた。 上まで来ると、英子は自転車に乗り、雑木林を走り抜け、風を切って家に帰った。 そうして、二階に駆け上がり自分の部屋に入ると勉強机に突っ伏して泣いた。 何故涙が出るのか…、何を泣いているのか、自分でも判らなかった。 ただ、うら淋しい窪地のようすが頭から離れなかった。何一つ自分が悪い事をしていないのに、罪を犯した者のような苦しさに襲われた。

その夜、夕げの時間に英子は昼間の出来事を家人に話した。

「もう、その窪地の方へ行ってはいけない。」

話しを聞き終えると父親がそう言った。

英子が怪訝そうな顔をすると、今度は母親が言った。

「まあ、なんでもええで英子ちゃん、あっちのほうへ行かんときゃあ…」と。

「あっちの方って、どういう事?」

英子は、何の事か判らず、そう返した。

「あっちの方って、どういう事?」

英子はもう一度言った。

母親の言葉に自分でもよく判らない反感を覚えた英子の言葉には常には無い怒気が含まれていた。家人は何も答えず、会話はそれで途切れた。気まずい夕げの時間となった。

ヒデジは、それからさらに数日、学校を休んだ。

そして、暫くたったある朝に担任がヒデジの転校を告げた。 何故ヒデジの一家が引っ越したのかについては、何も説明は無かった。 ただ、家庭の事情ということだった。割り切れない気持ちだけが英子の胸に残った。

それから十年程が過ぎた。

英子は、大学生になり東京で寮生活をしていた。そうして、二十歳になった年に友人に誘われて郷里で成人式を迎えた。 少し早めに式場に着いた英子はロビーの片隅のソファに座った。その英子の姿はロビーにいた人々を驚かせた。普段でも人目を引く英子の容姿が和服を着る事でさらに華やいでいた。水色の地に桃の花をあしらった振り袖を着て英子はソファに浅く腰掛けていた。その日本人形のような姿に居合わせた人々は皆足を留め、端正な面立ちに溜息をついてひそひそと囁き合った。そんな中、一人の青年が背後から英子に声をかけた。 英子が振り向くと、大きな体格の若者が白い歯を見せて立っていた。 英子は、それが誰か…、一瞬戸惑った。

「判らんよな、久しぶりだから…」

と、若者が言った。

英子は曖昧に笑った。誰か判らなかったのだった。

「ヒ・キ・ガ・エ・ル」

と、若者が悪戯っぽく笑って続けた。

「ヒキガエル…?」

英子は頭の中で若者の言った言葉を反芻した。その刹那、 英子は、はっとして立ち上がった。

「ヒデジ、ヒデジ君なの…?」

若者が、笑って頷いた。

英子は目を疑った。あの痩せっぽちでひ弱な印象だったヒデジが見違えるほど大きくなり、背の高い英子が今はヒデジを見上げていた。 ヒデジは、紺ブレに薄いベージュのチノパン姿でこざっぱりとした印象だった。二人は再会に戸惑いながら、不器用に、それでも少しずつ打ち解けて互いの近況を報告し合った。 ヒデジは、あれから隣県に引っ越し、働きながら夜間の高校を卒業し、今は地元に戻って元気に働いている事を告げた。 ヒデジは白い歯を見せて屈託なく笑いながら、あの日パンを届けてくれた事の礼を言い、 せっかくパンを届けてくれたのに不快な思いをさせた事を率直に詫びた。 貧乏が恥ずかしくて自分でパンを受け取れなかったのだ…と。

その率直さに英子は好感を持った。

人は、こんなにも変わるのだろうかと英子は思った。

「そんな事もあったかしら…?」

と、英子はとぼけて笑い、まぶしそうにヒデジを見た。 溌剌とした態度で話すヒデジは、昔とは全く別人だった。 英子の脳裏にはあの日々の事がめくるめくように浮かんで消えた。 ヒキガエルの事…先生に言われて自転車でヒデジの家に行った事…ハンケチに包んだ真っ白な三枚のパン…眼下に広がる窪地の深い森…坂の小径…樹々の匂い…鳥の声…理由の判らない苦しさに胸を痛めて泣いた遠い日の自分…

あの日以来刺さったままになっていた名伏しがたい刺のようなものを今ヒデジが抜いてくれた…

英子はそんなふうに思った。

その三 英子(了)

<文と絵 © 2007 もりおゆう 禁無断転載 All rights reserved>

*文/最終稿2021.10.20

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?