『うちの子文字が書けないけれど、大丈夫でしょうか』に特別支援学級教員が考えること

こんにちは。最近、一日10㎞を目標にランニングをしています。走りながらnoteの内容を考えています。「お、いいぞ!」と思っても、走り終わると忘れている・・・一種のアドレナリンが分泌されているのかもしれませんね。さて、今日は『うちの子文字が書けないけれど、大丈夫でしょうか』に特別支援学級教員が考えることについてお話をします。

「うちの子文字を書けないけれど、大丈夫でしょうか」という相談

特別支援教育コーディネーターという立場ですので、就学前の教育相談を受けることがあります。その時に、保護者の方が心配されるのは

うちの子、文字を書けないけれど、大丈夫でしょうか

ということです。本当に多いです。

きっと、年長さんごろになり、他の子たちが文字を書けるようになっていく中、”うちの子だけ字を書けていない。”という焦りがあるのだと思います。

私は、この質問を二つに分けて捉えます。

文字を書くことができない。これから書くことができるようになるか。

文字を書けないこの子は大丈夫なのか。

という二点の質問がひとつになっています。これに対しては、それぞれ

何故書くことができないのか見てみましょう。

大丈夫です。

と答えています。

文字にたどり着くための二つの三角形

特別支援学級教員は、”○○できない”という状態の子どもがいたときに、かならずアセスメントをしてから授業に取り掛かります。

アセスメントというのは、「”なんで”○○できないのだろう?」ということを分析することです。

何もない状態から、いきなり文字を書けるようになる子はいません。

どの子も、いくつかの準備ができて、初めて文字を書けるようになります。”文字を書けない”という状態は、きっとどこかに準備ができていない部分があるのだということが考えられます。

文字の際、私はまず、二つの三角形を基に考えます。

①言葉が出てくるための三角形

「文字が書けない」という子どもを見た場合、実はまず「言葉を習得することに困難がある」というケースがあります。

「ウサギはどれかな?」

と聞いても、ウサギを選ぶことが難しかったり、ウサギの絵カードを見ても”ゾウ”と答える子がいたりします。そんな時は、下の三角形をイメージして、どの段階に課題があるのかを考えます。

言葉を獲得するには、とてもたくさんの要素が絡んできます。

そこで、私は

音声

見た目

概念

という3つに分けてアセスメントをします。

今回は分かりやすく”ウサギ”という名詞で例を出してみましたが、

これが”走る”や”しゃがむ”などの動詞だとさらに概念が難しくなります。

この三角形がバランスよく整うことで、言葉が獲得されるということです。

この三角形がアンバランスであると感じた際、私は子どもが

”聞いて分かる””実物を見て分かる”

という状態を作るためのカリキュラムを組み立てます。

歌ったり、ホンモノを触ったり、絵本の読み聞かせをしたりして、まずは言語の獲得をさせます。

②文字が出てくるための三角形

言葉を獲得してからも、文字に出るまでは多くのハードルを越えなくてはいけません。

ここも、私は分かりやすくアセスメントするために、

聞いて分かる

見て分かる

概念・意味

の三角形を使ってアセスメントしていきます。

文字を書くことができるようになるためには、大まかに

言葉を聞いて分かる

文字を見て分かる

文字を選ぶことができる

文字を書くことができる

の4段階で書けるようになっていきます。

文字を書くことができないという場合は、

私は青い葉選で囲まれた”聞いて分かる”と”概念・意味”を充実させるためのカリキュラムを組みます。

絵本の読み聞かせをしたり、クイズをしたりします。

遠回りにみえるかもしれませんが、ここを充実させることが、その後の文字獲得のモチベーションになります。

それでも文字が出てこないとき

これらの経験が充実して、三角形がバランスよく育ってきたとしても、それでも文字が書けないというケースもあります。その場合も、”なぜ”今この子はできないのか?ということをアセスメントしていきます。

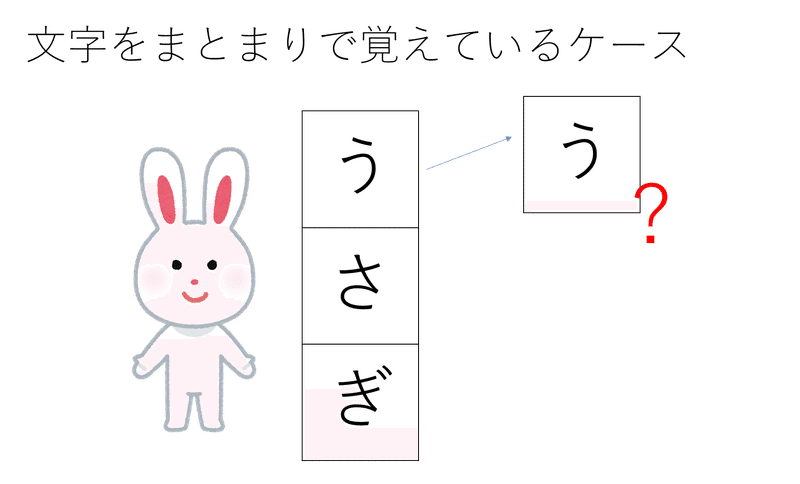

文字をまとまりで覚えているケース

子どもの中には、”文字を単語のまとまりで覚えている”という子がいます。

このように、”うさぎ”は読めるけれど、”う”だけを取り出すと読むことができないケースです。

これだと、”うさぎ”は読めるけれど”うま”となったときに応用ができません。

その際は、先ほどの三角形にもどり、

音声で分かる

文字で分かる

を繰り返し学習します。

手拍子をしながら”う””さ””ぎ”と音節ごとに区切る学習

そして、それとともに文字も分けていく学習

を繰り返していくことで、単語のまとまりが少しずつ文字にほぐれていきます。

文字は覚えているけれど、えんぴつが苦手なケース

それ以外に、文字は覚えているけれど、えんぴつが苦手なケースがあります。

ひらがなカードを動かして単語を示すことはできるけれど、文字に書く際に抵抗があるという場合です。

その際は、鉛筆で書くための支援をしていきます。

・持ちやすく、濃い鉛筆で

最近おススメしているのは、三角軸の鉛筆に指を置くための切込みが入っている物です。切込みに指をあてていくだけで鉛筆の持ち方が矯正されます。

今回はHBを紹介していますが、”B”や”2B”などの濃い鉛筆で書くと、弱い筆圧をカバーできます。自分の字が見えるということが、書字の基本となります。

・専門の道具が無い時はクリップで

鉛筆の持ち方を矯正する用具はたくさん売っています。

しかし、左利きの児童のものは少ないなど、手に入りづらいこともあります。

その際は、家にあるクリップで簡単に矯正用具を作ることができます。

お金をかけず、気軽に取り組めることで、親や支援者も笑顔になれます。

その余裕が大事なこともありますよね。

識字や書字等に関する困難があるケース

識字自体が困難なケースもあります。

比較的難しい本を読み聞かせても理解できるのに、音読になると難しい時などは識字自体に困難を感じていることがあります。

(詳しくは専門医等に相談する必要があります。)

その際は、音声教科書の利用や、マスを最大限大きくしたノートの利用など、本人の困難さを解消するための学習ツールが使えないかを担任や特別支援教育コーディネーターに相談することが良いかもしれません。

文字が書けなくても大丈夫の理由

私は保護者の方から

文字を書けないが、大丈夫でしょうか。

と聞かれたら、”大丈夫です”と答えます。

”情報収集”・”自己決定”の力を高めるために

私は教員なので、文字を読んだり書いたりできるように、精一杯指導します。

それでも、読むこと、書くことが難しいというお子さんはいます。

それは、”どれだけ指導しても、逆上がりが難しい子”がいることと同じです。得意なこと、苦手なことが誰にでもあるように、文字について苦手のある子どももいて不思議ではありません。

ただ、逆上がりはできなくても生活できるのに対して、文字を読める読めないは生活により密着です。だから不安なのです。

ただ、一方で、”読めない・書けない子”が”大丈夫じゃないか?”と聞かれると、そんなことはありません。”大丈夫”なのです。

文字を読むことが難しかったり、書くことが難しかったりすることで、大きな問題となるのは、

情報収集

自己決定や意思表示の困難

があります。

逆に言うと、この3点について、支援を受けながらでもできるようになれば、”大丈夫”なのです。

トム・クルーズやスピルバーグなどの著名人が、ディスレクシアをカミングアウトしていることは有名です。

彼らは異才をもった人たちだから、”大丈夫”なのではないか?

と思うかもしれません。しかし、トム・クルーズの努力はシンプルです。

俳優になってからは失読症で脚本などの文章が理解できないので、台詞を覚えるときはテープに全て録音して繰り返し聞いていたといいます。

これらの指導法を、小学校・中学校合わせて9年間行った場合、本人のもつ”読むことの困難を克服する力”は向上すると思いませんか?

大切なのは、

難しいことは何なのか。なぜ難しいのかを丁寧にアセスメントする。

できることは何なのか。それはできないことを補えるかをアセスメントする。

ということです。

そして、”情報収集”や”自己決定・意志表示”に向かうために必要なことをそろえていくことだと考えています。また、そう言うことで、自分にプレッシャーをかけることもあります。

その子が、将来困らない力を付けて卒業できることをめざして・・・

では、またね~!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?