温故知新(49)パルテノン神殿 桜町遺跡 平出遺跡 唐招提寺 熊野速玉大社 アルテミス神殿 チカモリ遺跡 吉備津神社 クフ王のピラミッド 出雲大社

真脇遺跡(石川県鳳珠郡能登町)では、縄文晩期の環状木柱列が見つかっています。生石神社の「石の宝殿」、環状木柱列、環状列石は直線状に配置されていて、石の宝殿と、真脇遺跡、上総国一之宮 玉前神社や、桜町遺跡、古富士ポイントや、チカモリ遺跡(石川県金沢市)、富士山本宮浅間大社(静岡県富士宮市)などは直角に配置されていることが報告されています(石の宝殿、益田岩船と環状木柱列(ウッドサークル)・環状列石(ストーンサークル)との驚く関係)。

玉前神社、石の宝殿、三内丸山遺跡を頂点する三角形を描くと、石の宝殿と三内丸山遺跡を結ぶラインは、玉前神社とチャタル・ヒュユクを結ぶラインとほぼ直角に交差し、交点付近に真脇遺跡があります(図1)。

玉前神社と石の宝殿を結ぶラインの近くには、九頭龍神社 本宮があり、三内丸山遺跡と玉前神社を結ぶラインの近くには、鹿島大神宮(福島県郡山市)、大杉神社(あんばさま総本宮)があります(図2)。

富山県小矢部市にある桜町遺跡からは、縄文時代中期末(約4,000年前)の高床建物(梁間一間型高床建築)と見られる部材が出土し、2,000年には、約2,800年前の環状木柱列(北陸特有の建造物)が出土しています。富士山、石の宝殿、大湯環状列石を頂点する三角形を描くと、石の宝殿と大湯環状列石を結ぶラインは、富士山とパルテノン神殿を結ぶラインとほぼ直角に交差し、交点付近に桜町遺跡があります(図3、4)。石の宝殿と大湯環状列石を結ぶラインの近くに猿田彦命を祀る椿大明神(新潟県佐渡市黒姫)があり、大湯環状列石と富士山を結ぶラインの近くには、月山や赤城山があります(図4)。

石の宝殿と大湯環状列石を結ぶラインを1辺とし、長野県塩尻市の平出遺跡を対頂点とする三角形を描くと、平出遺跡とパルテノン神殿を結ぶラインは、明治初年の廃仏毀釈により廃寺となった若澤寺跡(松本市)や能登国一宮 氣多大社(石川県羽咋市)の近くを通ります(図5)。平出遺跡と石の宝殿を結ぶラインの近くには、音羽古墳群があります(図5)。また、石の宝殿と大湯環状列石を結ぶラインは、佐渡金山の近くを通るので、佐渡の金山は縄文時代から知られていたのかもしれません。

現在のパルテノン神殿は、紀元前480年のペルシア戦争で、古来パルテノンと呼ばれるアテナの神殿が破壊された後に再建されたものです。パルテノン神殿は、崩れてしまう前は、木造の切妻造りと同じ姿をしていたようで、下記のように元の神殿は木造建築だったと推定されています。唐招提寺の柱のエンタシスは、木造のアテナの神殿の柱に由来するのかもしれません。

ギリシャの《パルテノン》は、様式性から見ても──おそらく昔は《パルテノン》付近に木造が多く存在していたことから──オリジンとしてそれ以前に木造の建築が存在していたと考えられます。木造からまず生まれ、長い時間をかけて石造で柱に梁を架け渡すという様式に変わっていったのです。

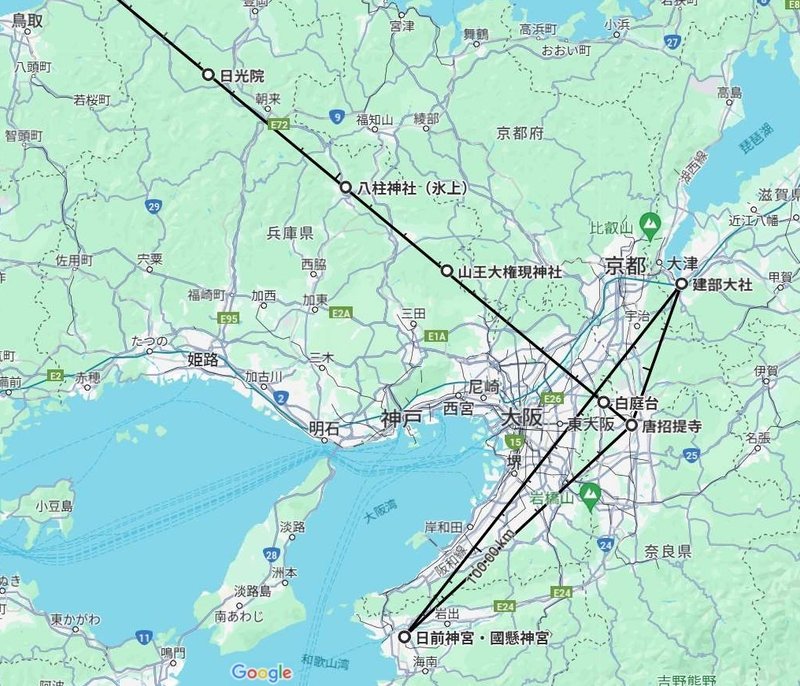

高野山金剛峯寺は、パルテノン神殿とレイラインで結ばれています。唐招提寺とパルテノン神殿を結ぶラインの近くには、饒速日命ゆかりの白庭台、「猪名川里山街道」にある山王大権現神社(兵庫県川辺郡猪名川町) 、主祭神として正勝吾勝勝速日天忍穗耳命を祀る八柱神社(兵庫県丹波市氷上町)、日光院(兵庫県養父市八鹿町)があります(図6)。唐招提寺はパルテノン神殿と同じく建物正面に8本の太い円柱があるので、八柱神社と関係があるかもしれません。唐招提寺とパルテノン神殿を結ぶラインは、紀伊国一之宮 日前神宮・國懸神宮(和歌山市)と近江国一之宮 建部大社(滋賀県大津市)を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図6)。『続日本紀』等によれば、唐招提寺は唐僧・鑑真が天平宝字3年(759年)、新田部親王(天武天皇第7皇子)の旧・宅跡を朝廷から譲り受け、寺としたものです。鑑真は、この場所がレイラインでパルテノン神殿とつながっていることを知っていたのではないかと思われます。

景行天皇の時代に社殿を造営したと伝えられる熊野速玉大社もパルテノン神殿とレイラインで結ばれています(図7)。熊野速玉大社、日前神宮・國懸神宮、建部大社を頂点とする三角形のラインを描くと、熊野速玉大社とパルテノン神殿を結ぶラインは、日前神宮・國懸神宮と建部大社を結ぶラインとほぼ直角に交差し、熊野速玉大社とパルテノン神殿を結ぶラインの近くには、大国主神社(和歌山市)、加具土命を祀っていると推定される美作國一之宮 中山神社、高天原伝説のある蒜山(ひるぜん)、孝霊天皇(須佐之男命)と関係があると推定される妻木晩田遺跡があります(図7)。

石川県金沢市にあるチカモリ遺跡は、縄文時代後期から晩期の集落遺跡で、1980年の調査の際に掘立柱の環状木柱列(ウッドサークル)が発見されています。富士山本宮浅間大社、石の宝殿、三内丸山遺跡を頂点とする三角形を描くと、石の宝殿と三内丸山遺跡を結ぶラインは、チカモリ遺跡の近くを通る富士山本宮浅間大社とアルテミス神殿を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図8)。富士山本宮浅間大社と石の宝殿を結ぶラインの近くには、猿田彦大神を主祭神とする椿大神社(三重県鈴鹿市)、石清水八幡宮(京都府八幡市)があり、石の宝殿と三内丸山遺跡を結ぶラインの近くには、素波里神社(秋田県山本郡藤里町)、護國山 観音院 久渡寺(青森県弘前市)があり、三内丸山遺跡と富士山本宮浅間大社を結ぶラインの近くには雷神社(新潟県岩船郡関川村)があります(図8)。

アルテミス神殿は、現在は、復元された柱が1本残っているだけですが、イオニア式建築の最高傑作でした。ヘラストラトスの放火が原因で焼け落ちたとされるので、アルテミス神殿もパルテノン神殿と同様に元は木造だったのかもしれません。吉備津神社とアルテミス神殿を結ぶラインの近くには、備中松山城や出雲大社があり、このラインは、大山祇神社(愛媛県今治市)と白兎神社(鳥取市)を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図9)。吉備津神社が、元は出雲大社のような高層神殿で、大国主命のために造られたとすると、吉備津神社が出雲大社やアルテミス神殿とレイラインで結ばれている理由がわかります。

ギザにあるクフ王のピラミッドの内部にある大回廊や王の間は、古代出雲大社の本殿の構造とよく似ていることが指摘されています(ギザの大ピラミッドと出雲大社の不思議な一致)。グヌン・パダンは、現状では世界最古のピラミッドであることが科学的に確認されています。グヌン・パダンと出雲大社とクフ王のピラミッドをラインで結ぶと、グヌン・パダンから出雲大社とグヌン・パダンからクフ王のピラミッドは、ほぼ直角方向にあります(図7)。グヌン・パダンと出雲大社を結ぶラインの近くには、神龍八大龍王神社(熊本県菊池市)があり、出雲大社とクフ王のピラミッドを結ぶラインはイリ川を通ります(図10)。これらのラインは、クフ王のピラミッドと古代出雲大社が似ていることと関係があるかもしれません。

鳥取県淀江町の角田遺跡から出土した土器の絵から、出雲大社はオシリスと関係があると推定されますが、古代エジプトにおいてオリオン座の帯は、冥界の神オシリスと同一視され、三大ピラミッドの配置は、オリオン座の帯に位置する三つ星に呼応するといわれています。クフ王のピラミッドには、王の間と王妃の間と呼ばれる部屋があり、それぞれの部屋から北と南に孔(シャフト)が開けられています。王の間から北に伸びるシャフトは、約4800年前の天の北極であったりゅう座α星(トゥバン)を指しています。下記のブログによると、シャフトはファラオの魂がオシリスの元に帰ることができるように作られたようです(オリオンの三ツ星とピラミッドの深い関係)。もしかすると、木造の古代出雲大社のような高層神殿を石で作るために、物理的な理由でピラミッド構造の内部に造り、魂が通れるようにシャフトを設けたのかもしれません。古代出雲大社やクフ王のピラミッドが高く作られた理由には、遺体をミイラ化するため、ハエなどの虫や湿気を避ける必要があったこともあるかもしれません。

クフ王のピラミッドとトロイの考古遺跡を結ぶラインは、ロドス島、ロリマ湾(Bozukkale - Ancient Loryma)を通り、アルテミス神殿の近くを通ります(図11)。もしかすると、元々のアルテミス神殿は、古代出雲大社のような木造の高層神殿で、平三斗(ひらみつと)が使われていたのかもしれません。