DXから距離を置いていたはずが、DXビジネスの話に包囲されたので整理してみた話

DX。

また随分と大きなバズワードが出てきたもんだなぁくらいに思っていたのです。しかし組織改善屋さんに区分されつつある今、DX領域からご相談を頂くようになりました。こうなってくると本腰を入れてDXなるものを知っておかねばなりません。余談ですが90年代の車好きとしてはDXというと下から2番目くらいのグレードでエアコンとAMラジオが基本装備というイメージが先に立つので単体ではソソられない用語です。商用バン。

今回はDXを語る色々な言説を紹介しつつ、そこから見えてきたDXの姿をお話していきます。

DXレポート

まずは基本ですが経済産業省のレポートから。これは読んでいることを前提としている節があります。

7月16日に公開された楠さんの記事。その圧倒的な文量・熱量・苦悩をご覧になった方は多いのではないでしょうか。私もちょうどDXのお題を貰い始めたばかりでしたので「なるほどわからん」となっていた次第です。

DXの震源地を探していくと中央部に見えてくるのはIDC Japanによる定義になります。多くの方々が引用されているのですが、どんなに小難しい文章なのかと思いきや用語解説一覧でした。これは知っておいて良いかと思います。

DXの定義を見ると下記のようになります。

企業が外部エコシステム(顧客、市場)の破壊的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォームを利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立することを指す。

なるほどわからんですが、顧客エクスペリエンスの変革を図って価値創出することがDXなようです。

DXをめぐる関係者の思いをマッピングする

DXを語った文書より、いくつか目立ったものをご紹介していきます。特に世界観を象徴する図を描いているものを優先してピックアップしてみました。

インフラ。オンプレミスの形態そのままでクラウドに移行することをクラウドリフト。クラウドらしいマネージドサービスを使ったり、サーバレスにすることをクラウドシフトと区別しているのがここ2年くらいの流れです。DXの入り口として語られています。個人的にはクラウドリフトは良いとして、後述するようにSIerを嫌って内製化する流れがある一方でクラウドシフトでベンダーロックインされるのは良いのか?と思ったりしています。

DXのよく分からないのは

— 久松剛/組織改善EM (@makaibito) July 20, 2020

・SIerに任せきりから内製化しましょう

と唱える人が居る一方で

・パブリッククラウドをオンプレ的に使うのではなくマネージドサービスゴリゴリ、サーバレス推進

とベンダーロックインする論調があることだな。※インフラは除く、なのか。

システムだけでなく人・組織・ビジョンに注目したもの。レガシーからの脱却、技術的負債の解消、業務効率化などを経て継続的にITを進化させていくことを描いています。その過程では知見の継承や人材育成も必要だと説いています。

OldエコノミーがAI×データ化をすることと唱えている安宅さんの記事です。AI-readyの話に触れつつ、組織やビジネスモデルがデジタル化していくことについて話されています。

経営層の意識改革です。ツールを導入するだけでは成果を得られないため、経営の目的を明確にして新規事業開発・ビジネスモデル改革・超効率経営をしましょうとと述べています。

「意識」「組織」「制度」「権限」「人材」の観点での環境整備の成熟度に触れたものです。コンピテンシー評価を感じますが、DXの実践的な取り組みが実施できる状態を理想とした成熟度モデルが説かれています。

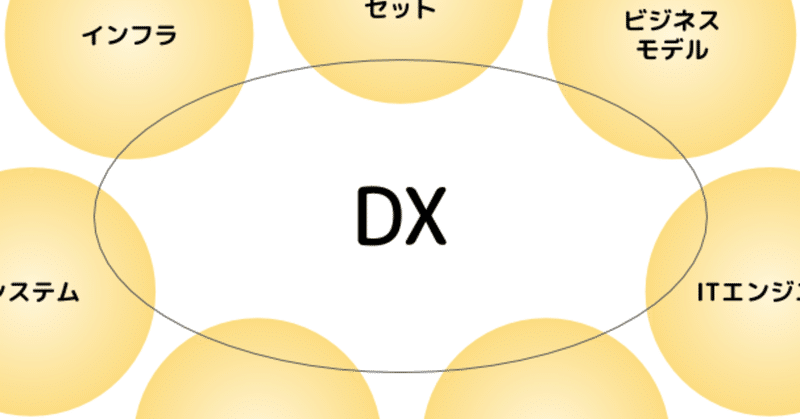

こうした数多あるDXを語る文書をもとに、その要素を分類してみました。

必ずしも技術やシステムに偏ったものではないと言えるのがDXです。R&Dだけでなくシステムやインフラの開発・更新と言った要素がある一方で、労働人口の減少に伴う業務効率化が存在します。加えてこれらを開発・運用するITエンジニアの確保も必要です。こうしたエンジニアの話に注目が行く一方でビジネスモデルとしてのパッケージから脱却してSaaSにシフトすることにも言及がなされます。

こうした動きを総合していくと、小手先のツール導入だけではなく会社全体が変わっていかないと行けないという企業・経営層の話へと昇華していくのがDXなのです。

多くの議論で新興ベンチャー・スタートアップ(よく例に出てくるのがテスラ)に対する古参ものづくり企業のDXが話されていますが、企業年齢が5年以上経過しているITベンチャーもDXに該当するところは多そうだなと感じます。

分かったこと

これに尽きますね。

DXは平成からの残タスクと大反省会の百鬼夜行。

— 久松剛/組織改善に投入されがちなITインフラ出身EM (@makaibito) July 20, 2020

DXを取り巻くキーワードをマッピングする

先のIDC Japanの用語集を第三のプラットフォームは何かというと下記のようです。そしてイノベーションを加速させる具体的な技術がイノベーションアクセラレータだそうです。

イノベーションアクセラレータは油断ができない項目です。2018年頃から言われ始めたDXではありますが、年を重ねていくとブロックチェーンが(文書によっては)消えたりしています。登場人物はしれっと入れ替わっていくもののようです。

第三のプラットフォーム

・モバイル

・ビッグデータ

・クラウド

・ソーシャル

イノベーションアクセラレータ

・次世代セキュリティ

・コグニティブ/AI

・IoT

・ロボティクス

・AR/VR

・3Dプリンティング

これらを「DXを実現するテクノロジー」として図示したコンテンツが下記になります。

前述した分類図について、技術以外も含めたキーワードをマッピングしたものが下記になります。

続いて各文献だけでなく私の方で聞こえてきたDX界隈のお話も含めて気になったキーワードをピックアップして触れていきます。

DXキーワード:AI

R&Dの要素には近年のバズワードが集合しています。紐解いていくといずれのソリューションもAIに繋がっていると言えるでしょう。その意味でAIはDXの鍵と言えますが、他に取り組むべき要素は多いのでAIだけあってもDXは達成できません。

労働市場を見てみると2019年までの好景気の際、主に業務効率化(もっというと人減らし)への期待がなされて投資されたAI機械学習部門が景気の後退やコロナショックで縮小され、若手のデータエンジニアを中心に放出されている傾向にあります。

DXは究極的にはビジネスモデルや経営に繋がるものです。サービス志向性をしっかりと意識したAIの展開ができれば十分に核になれるチャンスがあるものと思います。ただしDXは相当な期待を背負っているのできっちり完走できる企業は少ないと思われます。入る企業によっては「DX断念」と投資が終わるシナリオは十分あるので注意が必要でしょう。

DXキーワード:2025(2027)年の崖、内製化

元々の始まりはSAP社ERPの保守切れのタイミング(2025年)でした。後継のS/4 HANAこれが2027年に延長されたということです。移行するのか、辞めるのかが大きな話題となっています。

セットで議論されがちなのがSIerへの依存度の高さです。開発のノウハウが外注することで貯まらないため更新もしにくいために内製化しましょうという動きです。

SIerは将来的にはどうなるのかという議論もよく見かけます。SIerはなくなる、特殊な業務に特化していく形で残るといったものですが、先に述べたようにDXを完走できる企業がどれだけあるのかが鍵でしょう。

私もいくつかシステムの内製化に関わったことがありますが、人材の確保、開発体制の構築から始まって、確保したエンジニアの評価、そして文化の形成までなかなかタフな仕事です。DX or Dieと煽る論調はあるものの、完走に踏み切れない企業は一定数存在し、ある程度のSIer市場は残り続けるのではと感じます。

DXキーワード:ITエンジニアの確保・リラーニング

どの切り口にせよ、ITエンジニアが大量に必要な話になってくるのがDXです。若手の教育などは勿論あるのですが、少子化は避けられない環境下で数に限界があります。

そこで興味深いのがミドルのリラーニング、つまり(多くの場合は入社時研修の)学習から暫く経ってしまった人材に対して再度プログラミング教育を中心に施し、再戦力化を図るというものです。プログラミング教材は世間に数あるものの、終身雇用前提で入った人材のマインドの再セット、フォロー、人員配置などのキーワードは実にチャレンジング且つ需要の高いものと思います。成功パターンが見つかってスケールすれば大きな市場になるのではないでしょうか。

DX人材とはなんぞや

2010年代までに解決できなかった問題をすべてぶっこんだのがDXなので、DX人材となるとすべてを網羅するのは不可能でしょう。

ただDXを語る人のポジションによってあるときはAI人材、あるときはクラウド人材、あるときはPjM・PdMだったりすると言う話です。今風の開発に関わる人は広義のDX人材と言って良さそうです。採用も必要ですが既存の人も大切にしておきましょう。方向性を整えればOKということも多いかと推察します。

一方、DXレポート内のデジタルアーキテクトの項目を見ると下記のような項目があります。

ユーザ企業において求められる人材

(略)

デジタルアーキテクト(仮称):業務内容にも精通しつつITで何ができるかを理解し、経営改革をITシステムに落とし込んで実現できる人材

これは情シスではないでしょうか。最近の情シス界隈ではDevOpsなエンジニアも進出してきましたしね。前回お話した情シスのnoteに加え、Bizコンパスにも類する記事がありましたので貼っておきます。

何からやるべきか

DXの全体像から考えると、ボトムアップで要素単位で何かを達成するのはDXとは言い難いです。CDOを立てるのもゴールではなく過程の話です。経営層に動いてもらい、トップダウンで企業のあり方をアップデートするべく動くのが本来のDXでしょう。

会社のキーマンに及川さんのソフトウェアファーストを読んでもらうというのは切り口としては良さそうです。経営者向きに実に網羅的にDXを支える事柄が触れられています。

最後に:DX2.0はありえるのか

個人的な見解としてはバージョン番号が振られたバズワードの消費期限は終わっていると考えていますが、数年後に出てきそうな気がするので予測ということでお話します。

DXは成長スパイラルを表現した用語です。2.0が語られるということは多くの企業がスパイラルに乗れなかったということなので、持続的なデジタル化に失敗したということになります。

ただ現在のDXがてんこ盛りすぎるので、現実的な形で着地したライトウェイトな2.0は出てきて良いかも知れません。

頂いたサポートは執筆・業務を支えるガジェット類に昇華されます!