モノを買う時に、消費者の頭の中に起きている事とは?(KATANA 刀 代表取締役CEO 森岡毅さん/モーサテ20230825)

ブランドの定義とは、消費者の頭の中にある売れるための構造。人間の脳は産業革命から110数年で一気に進化して、ものすごいテクノロジーも生まれている。

狩猟採集時代で何をやっていたか紐を解いて研究すると、大昔から今に至るまで、人間の脳の構造はほぼ不変であったこと。

つまり、人間の脳は進化していないのに、テクノロジーだけ進化してしまったのが現在の実情。

原始的な脳の構造には誰も逃れられず、その構造を理解すると、なぜブランド作りに必死にならないと勝てないのかが分かる。理由は、ヒトの脳は疲れている、優秀なサラリーマンの様にと。

疲れている理由は、人は起床から寝床に着くまで、ヒトの脳が行なっている選択の数は、3,000-4,000/day。あなたは、4つの選択肢から選ぶ試験をやったとして、4,000問答えられるか?これを脳がやってくれている。

脳は常にランダムに物事を決めているとは?

消費者は、購買決定の時、頭の中でサイコロを振っている。

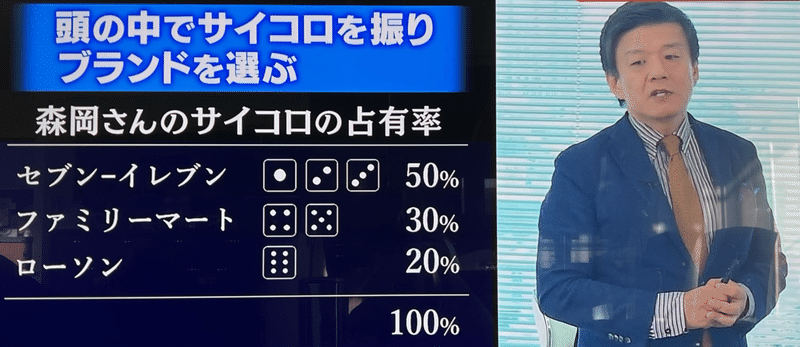

例えば、森岡さんがコンビニを選ぶ際に頭の中でのブランド選択は以下の通り。

5:3:2の占有率であり、サイコロを10回振ったら、5回セブンイレブンに行く。

なぜこれが言えるのか?

頭の中に、既に複数の買っても良い候補があり、その候補のブランドに割合が振られている。そして、その割合に従って、ランダムに脳が選択している。

そのサイコロの目をプレファレンス(好み、嗜好)と定義付け、あるブランドのサイコロ面の占有率を指す。すると、売上の定義付けは以下の様になる。

売上=サイコロの占有率(プレファレンス)×振る人数×振る回数×客単価

振る人は、認知(どれだけ知っているか?)

振る回数は、配荷(買おうと思う時にお店があるかどうか)に置き換えられる。

纏めると、売上=プリファレンス×認知×配荷×客単価となる。

例えば、全てを1と置いた時、どの要素が1番上げやすいかを考えることが重要。つまり1円投資するのであれば、どこが1番リターンが得られるか、徹底的に考えなければならない。

売上を4割上げたいなら、認知を1.4にするのも良いし、プリファレンスを1.2かつ認知を1.2にするのも良いだろう。つまり、科学的に狙った売上を伸ばすことが出来る。

仮説を立て、1番伸びやすいところに経営資源を集中することで、より少ない費用で、大きな結果を出すことが、マーケティング上で最も大切にしているところ。

世界に比べると、日本の物価は激安なものが山ほど溢れており、これを変えていかなくてはならない。特に外食産業は筆頭だろう。なぜか?

値段を上げたら客が来なくなるから、と思考停止をしているからである。そうではなく、客が減らないために、どうすれば良いのか?そのためにどう値上げを作って行くのかを考えなくてはならない。

値段はお客様は決めるモノであるため、それはプレファレンスの強さが大きな要因である。

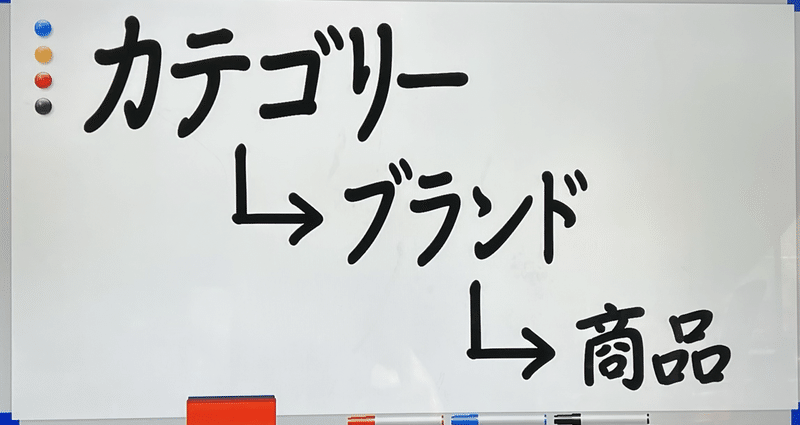

脳は大きな選択を先にする。言い換えると大きいカテゴリーから脳は選ぼうとする。

例えば、あなたがお腹を空いた時のことを考えてみよう。

カテゴリー選択(ハンバーガー、牛丼、うどん…)

※サイコロを振り、牛丼を選択

ブランド選択(すき家、吉野家、松屋、なか卯…)

※サイコロを振り、松屋を選択

プロダクト選択(牛飯、チーズ牛飯、ネギ牛飯…)

何が言いたいか、プロダクトを選ぶ前に、カテゴリーやブランドの選択確率に0をかけられると、プロダクト選択は0になるということ。

車は良い例だ。乗らない人が増えている中、高スペックを作製しても、努力は全く響かない。

次に出てくる問題、企業はカテゴリーを変えられるのか?

例えば、マウスピース型歯列矯正とワイヤー矯正を比較した時に、圧倒的にワイヤーが選ばれている。

つまり、マウスピースが選ばれるカテゴリー選択を変えることは可能かどうか。

可能であり、今あるサービスやプロダクトは挑戦者が作り上げた新しいカテゴリーだと考えている。

カテゴリーを新しい方向に壊す、創造的破壊ができる会社、人物、チャレンジャーが最も強い。

既存のカテゴリーへのチャレンジャーは、今満たされている価値を、よりベターに満たす新カテゴリーとなる。

今回取り上げたマウスピース型矯正に、従来よりも優位性があれば、消費者はより便利で、快適を求める本能には抗えない。

カテゴリー間の選択で既存カテゴリーを創造的破壊で潰してしまえば良い。そういう競争をしていけば、消費者はより良い方向に進化していく。

そうすると、既存カテゴリーの企業もより技術革新をする。消費者のために、競争はなくてはならない素晴らしいもの。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?