1958年の総天然色映画劇『彼岸花』の歌と特急

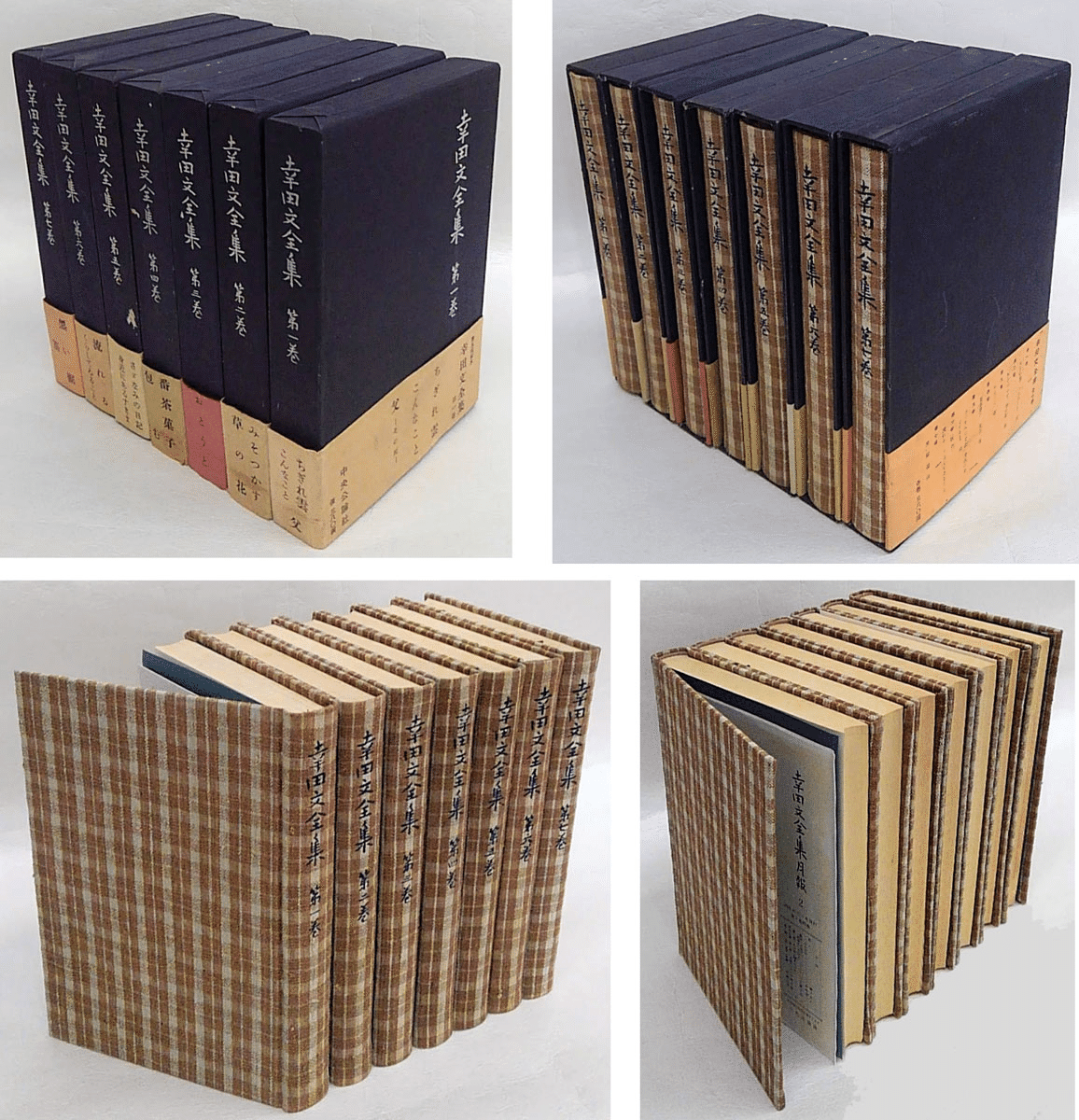

小津安二郎監督の映画劇『彼岸花』

彼岸花の名は秋の彼岸ごろから開花することに由来します。ヒンドゥ(印度)では「赤い花」を意味するマンジュシャゲ(曼珠沙華)と呼ばれ、 日本でもこの名前が広く知られています。 彼岸花は、秋の季語でもあります。秋の彼岸とは、秋分の日(9月22日から9月23日)を中日とし前後3日間を合わせた7日間と、その期間に執り行なわれる仏事を指します。

彼岸、つまり死後を思う年代は、人生の秋でしょう。小津安二郎(1903年12月12日~1963年12月12日)は60歳の誕生日に亡くなるまで、生涯独身で子供をつくりませんでしたが、小津にとって、人生の秋とは、同居する子供が結婚し、家を出る年代、50代半ば頃でした。

1958年(昭和33年)5月から8月にかけて撮影された里見弴(さとみ・とん、1888年7月14日~1983年1月21日)原作の映画劇『彼岸花』(118分)は、当時54歳の小津安二郎監督による松竹の「アグフアカラー総天然色」映画です。彼岸花の赤は『彼岸花』の色調の強調要素でもあります。

『彼岸花』には彼岸花そのものは出てきませんが、赤いヤカンがその代わりの役目を果たしています。

2008年(平成20年)12月20日発行、45歳の小谷野敦(こやの・あつし、1962年12月21日~)著『里見弴伝:「馬鹿正直」の人生』(中央公論新社、本体2,800円)によると、1958年(昭和33年)1月、里見弴は小津から原作映画化の申し出を受け、新しく書き下ろすことにして小津、脚本家の野田高梧(のだ・こうご、1893年11月19日~1968年9月23日)と湯河原に滞在、短篇「彼岸花」を『文藝春秋』6月号に発表しました。

映画『彼岸花』は同号発行の2日後の5月12日に撮影に入りました。

1958年(昭和33年)8月30日発行、里見弴著『彼岸花』(角川書店、250円)が刊行され、「彼岸花」が収められました。

表題作ほかの収録作は「山小屋」「臥柳自生枝(ぐわりうおのづからえだをしやうず)」「ノイローゼ」「火蛾(ひとりむし)」「薄れ行く燈」「原田文書に関する記録」です。

1995年(平成7年)1月20日、36歳の武藤康史(1958年9月8日~)編、里見弴著『秋日和 彼岸花』(夏目書房発行、星雲社発売、税込み2,900円)が刊行されました。

2023年(令和5年)4月21日、「中公文庫」、里見弴著『里見弴 小津映画原作集 彼岸花/秋日和』(中央公論新社、税込み1,210円)が刊行されました。

解説は64歳の武藤康史です。

Ⅰ

彼岸花(1958年)

秋日和(1960年)

Ⅱ 「晩春」をめぐって

縁談窶(1925年)

(参考)父と娘(広津和郎、1939年)

Ⅲ 「戸田家の兄妹」をめぐって

帽子(1937年)

アマカラ世界(1937年)

Ⅳ

弔辞「小津君よ、さやうなら」(1963年)

小津君と鎌倉と私(1964年)

芸の蟲(1972年)

60歳の誕生日に亡くなった小津の最後の3本の監督作は、どれもアグファカラー映画ですが、『秋日和』(1960)、『小早川家の秋』(1961)、『秋刀魚の味』(1962)と、すべて題名に秋の文字が使われています。『彼岸花』の題名に秋の文字は含まれませんが、題名が秋の季語であることを考えると、小津の秋四部作の最初の作品といえるかもしれません。

この4本には、浦野理一(1901年4月22日~1991年)の染めた織物でつくられた着物が使われ、クレジットに「衣裳考撰:浦野繊維染織研究部」とあります。

『彼岸花』で、祇園に住む佐々木幸子(ゆきこ)を演じた、26歳の山本富士子(1931年12月11日~)が着るのは「紅葉に鹿紅型袷」です。

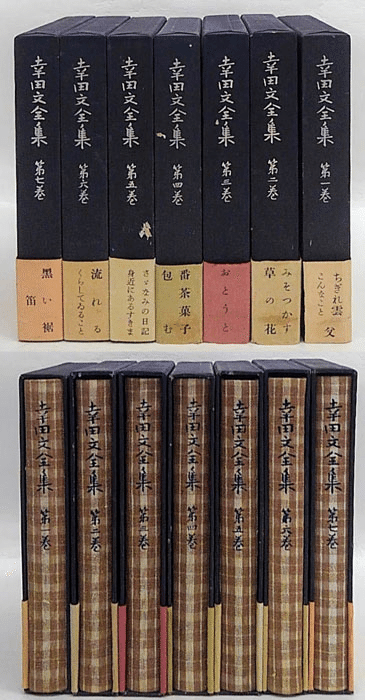

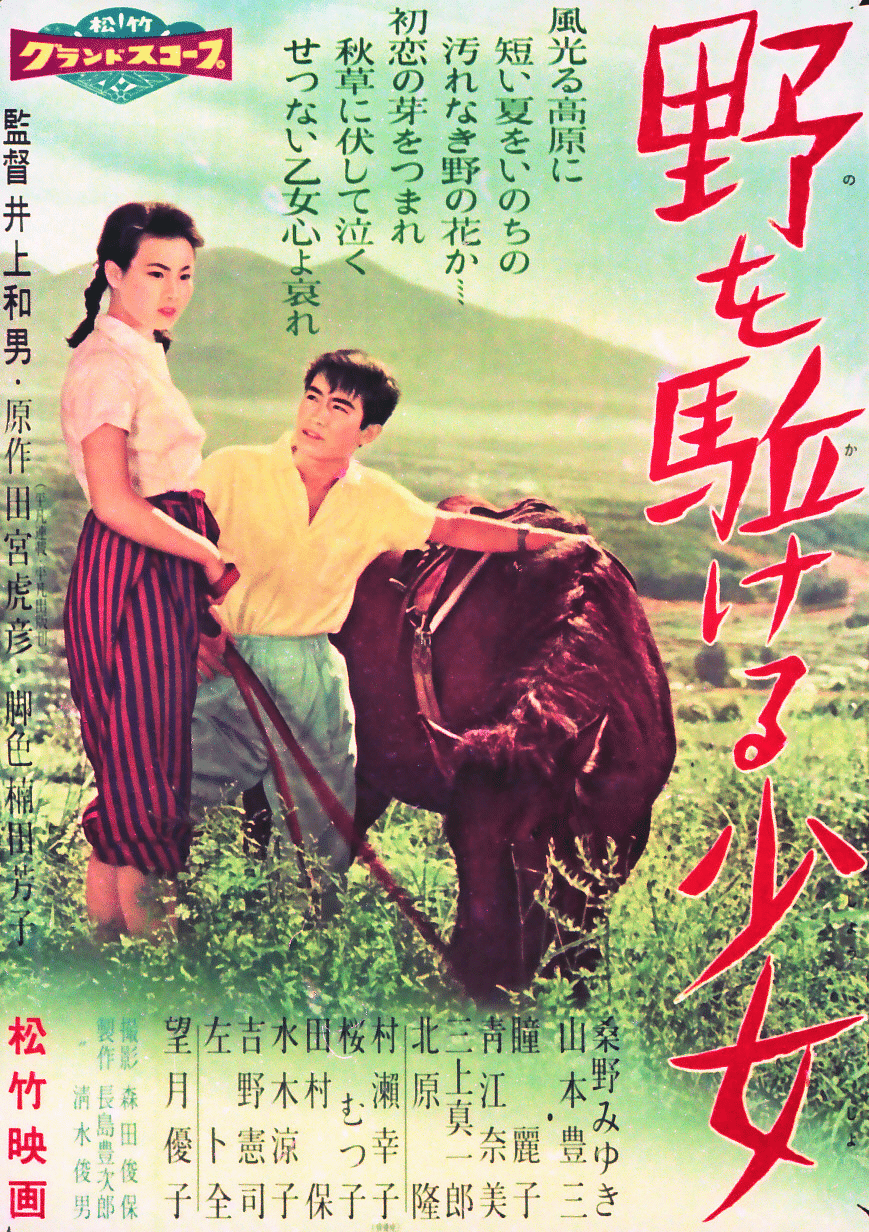

1958年(昭和33年)7月5日発行の第6巻から1959年(昭和34年)2月10日発行の第5巻まで全7巻が刊行された、土橋利彦(どばし・としひこ、1916年8月28日~1977年5月8日)が編集した、幸田文(こうだ・あや、1904年9月1日~1990年10月31日)の「幸田文全集」(中央公論社、各巻380円)の表紙カバーに、浦野の「茶と薄鼠の子持ち格子」が使われました。

浦野の布でつくられた着物は、文化服装学院出版局の『装苑』編集『ミセス』の27歳の池内淳子(1933年11月4日~2010年9月26日)が表紙モデルの創刊号(1961年(昭和36年)10月号)からグラビア頁に使われました。

1987年(昭和62年)10月7日発行、39歳のいしだあゆみ(1948年3月26日~)が表紙モデルの『ミセス』10月創刊記念特大号(750円)に、「追想・小津安二郎」の特集が掲載されました。

2008年(平成20年)2月25日発行、61歳の中野翠(なかの・みどり、1946年7月21日~)著『小津ごのみ』(筑摩書房、本体1,400円)、2011年(平成23年)4月10日発行、中野翠『小津ごのみ』(ちくま文庫、本体760円)、1章「ファッション、インテリア」、「浦野理一のきもの」より引用します。初出はPR誌『ちくま』(筑摩書房)2005年(平成17年)7月号掲載の「小津ごのみ(2):浦野理一のきもの」です。

ちなみに、『ミセス』一九八七年十月号では「追想・小津安二郎」と題して、浦野理一が『彼岸花』『秋刀魚の味』で用いたきものを再現して女優(壇ふみ、藤村志保、田中理佐)に着せるという、カラー八ページの特集も組まれている。浦野理一の私邸で撮影されたもので、そのたたずまいは小津映画(『晩春』『彼岸花』)そのまんまだ。

1950年(昭和25年)3月23日、『読売新聞』に「ミス・日本を選定 アメリカへ派遣」という社告が掲載されました。応募資格は「高女または新制女子高校卒業以上の未婚者、身長5尺(約152cm)から5尺4寸(約164cm)まで、年齢満26歳まで」でした。

読売新聞社・中部日本新聞社・西日本新聞社による「ミス日本」選定の目的は、1946年(昭和21年)11月30日の第一便から1952年(昭和27年)6月まで、困窮した日本向けの援助物資「ララ(LARA)物資」を日本に送っていたアメリカ民間人による「アジア救済公認団体(Licensed Agencies for Relief in Asia)」への返礼として、ミス日本と準ミス日本2名の計3名を親善使節としてアメリカに派遣することでした。

1950年(昭和25年)4月27日、目黒雅叙園で第1回「ミス日本」の審査会が催され、12大都市の代表12名の中から、「ミス京都」の18歳の山本富士子(1931年12月11日~、身長159.1センチ、体重49.4キロ、胸囲84センチ)が、第1回「ミス日本」に選ばれました。

審査員は、57歳の吉川英治(1892年8月11日~1962年9月7日)、65歳の高橋誠一郎(1884年5月9日~1982年2月9日)、52歳の伊東深水(いとう・しんすい、1898年2月4日~1972年5月8日)、44歳の宮本三郎(1905年5月23日~1974年10月13日)、58歳の久米正雄(くめ・まさお、1891年11月23日~1952年3月1日)、72歳の大谷竹次郎(1877年12月13日~1969年12月27日)、56歳の菅原通済(すがわら・つうさい、1894年2月16日~ 1981年6月13日)、米本卯吉(よねもと・うきち、1887年6月20日 ~1974年7月6日)、永田雅一(1906年1月21日~1985年10月24日)の9名でした。

菅原通済は『秋日和』(1960)で、すし屋の客、『秋刀魚の味』(1962)で菅井役を演じることになります。

1951年(昭和26年)6月、山本富士子と準ミス日本の2人は、73歳の吉田茂(1878~67)首相への挨拶を終えてから、アメリカからの支援物資の答礼使節として公式訪米し、6月14日にアメリカに着き、アメリカ独立記念日の7月4日、フィラデルフィアのララ救済物資本部を訪れ、54日間に及ぶ日程をこなしました。

山本富士子は1953年(昭和28年)に大映に入社し、同年4月29日公開の村松 梢風(むらまつ・しょうふう、1889年9月21日~1961年2月13日)原作、45歳の長谷川一夫(1908年2月27日~1984年4月6日)主演、大映京都製作の柔道映画劇『近世名勝負物語:花の講道館』(102分)で映画デビューしました。

山本富士子の着物といえば、『文學界』1952年(昭和27年)11月号に発表された39歳の澤野久雄(1912年12月30日~1992年12月17日)の小説「夜の河」を46歳の田中澄江(1908年4月11日~2000年3月1日)が脚色、京都、堀川の京染の店「丸由」を舞台とする、1956年(昭和31年)9月12日公開の映画劇『夜の河』(104分)の赤いショウジョウバエをデザインした着物が有名です。

2007年(平成19年)1月19日発行、吉田久美子著『着物女のソコヂカラ』(ブルース・インターアクションズ、本体2,300円)で51歳の石田節子(1955年4月14日~)が着物解説しています。

2017年(平成29年)7月21日、正午12時~12時30分放映の83歳の黒柳徹子(1933年8月9日~)のトーク番組『徹子の部屋』(テレビ朝日)で、ゲストの85歳の山本富士子は、59年前に撮影した『彼岸花』で着た着物を番組内で紹介しました。

山本富士子については芸能生活50周年を記念して刊行された写真集、2002年(平成14年)6月17日発行、山本富士子著『いのち燃やして:女優、妻、母として ただひたむきに』(ワン・ツー・ワン・プロダクツ、本体2,667円)が参考になります。

総天然色の映画劇『彼岸花』(118分)は、1958年(昭和33年)9月7日から9月12日まで松竹直営の東銀座の東京劇場で特別披露公開されました。

一般210円、指定席300円でした。

1958年(昭和33年)9月14日から、映画劇『彼岸花』は二本立てで封切られ、40館で公開されました。

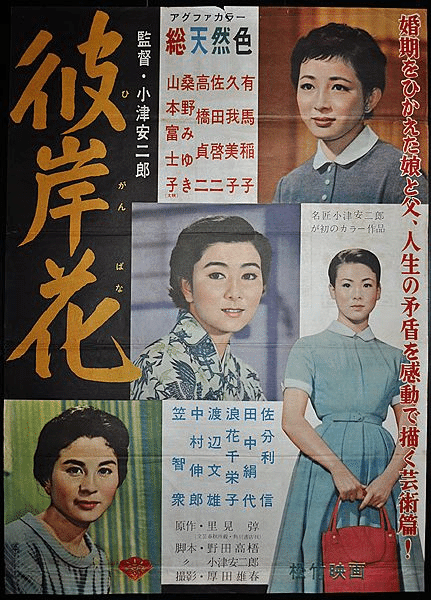

併映は、田宮虎彦(1911年8月5日~1988年4月9日)の同名小説を昇進第一回の33歳の井上和男(1924年12月27日~2011年6月26日)が監督した「松竹グランドスコープ」のモノクロ映画劇『野を駈ける少女』(72分)でした。

1958年(昭和33年)9月23日~29日、東京劇場の 5 階にあった中央劇場、丸の内松竹劇場、浅草松竹劇場ほか23館で、『彼岸花』と木下順二(1914年8月2日~2006年10月30日)の戯曲を原作とし、歌舞伎座が制作した、48歳の山本薩夫(1910年7月15日~1983年8月11日)監督の「松竹大型天然色グランドスコープ・コニカラー」の総天然色の映画劇『赤い陣羽織』(95分)が上映されました。

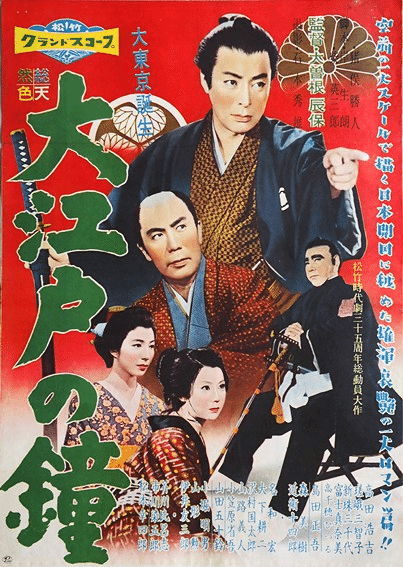

1958年(昭和33年)9月30日~10月13日、丸の内松竹劇場で、『彼岸花』と「松竹大型天然色」の松竹時代劇三十五周年記念映画、慶応から明治に変る日本歴史の転換期を描く、54歳の大曾根辰保(おおそね・たつお、1904年7月15日~1963年10月22日)監督の総天然色の映画劇『大江戸の鐘』(117分)が二本立てで上映されました。

『彼岸花』がつくられた当時、映画は演劇と同じように、一過性の流行の藝術、娯楽にすぎず、世代交代した数十年以上後の人びとに楽しまれることはほとんど想定できませんでした。

また、ほぼ日本国でしか通じない同時代の日本語を用いた映画劇が異言語を母語とする人びとに楽しまれることもほとんど想定できませんでした。

1969年(昭和44年)2月15日、フランスで、小津安二郎監督の『彼岸花』Fleurs d'équinoxeのフランセ語字幕スーパー版が公開されました。

これがフランスで初めてフランセ語字幕スーパー版で公開された小津監督の映画作品でした。

実際、日本の同時代の映画愛好家のあいだでも、小津安二郎が時代を超えた巨匠として再認識され始めたのは、1970年代以後のことです。さらに、古典としての国民的認知が確立したのは、高精細のデジタルビデオが普及し、小津作品のデジタルビデオ化が進んだ21世紀以後のことでしょう。

小津が亡くなってから半世紀が過ぎ、生誕110年・没後50年の2013年(平成25年)、松竹は東京国立近代美術館フィルムセンターと共同でカラー4作品『彼岸花』(1958)、『お早よう』(1959)、『秋日和』(1960)、『秋刀魚の味』(1960)の最新のデジタル修復をおこないました。

デジタル修復作業は、原版フィルムに存在する様々な物理的瑕疵を修復、すべてのフレームをデジタル化(スキャニング)するところから開始し、フィルムを安全に走行させることを可能にしたDigital Film Technology製「SCANITY」を用いて、オーバースキャンモードにより4K解像度(4,300×3,956ドット)でデジタル化されました。

デジタル修復の工程は2K解像度で実施されました。傷やゴミ、揺れ、フリッカーなどの除去、経年劣化による色ムラの除去を重点的に施しました。色調調整では、『彼岸花』のチーフ撮影助手だった川又昂(かわまた・たかし、1926年7月3日~2019年10月5日)撮影監督と、川又に師事した近森眞史(1958年~)が監修し、小津監督の製作意図に忠実に、アグファカラー(東ドイツ製のカラー映画用フィルム)の特徴的な発色をふまえた修復をおこないました。

音声は、『彼岸花』の助監督を務めた田中康義(1930年2月10日~)監督の監修のもと、松竹映像センター大船サウンドスタジオで修復しました。

完成したデータは富士フイルム製の「ETERNA-RDS」を使って三色分解レコーディングを実施し、その後、IMAGICAウェストがレコーディングされた3本の白黒ネガから中間素材を通さず、直接35ミリ・プリントへ焼き付ける光学合成によるプリント作成をおこないました。

2013年(平成25年)8月30日と31日、ヴェネーツィア国際映画芸術祭の「ヴェネーツィア古典(Venezia Classici)」部門で、デジタル修復版HDマスター『彼岸花』が英語、イタリアーノ語字幕付きで上映されました。

『彼岸花』デジタルリマスターは、2013年(平成25年)11月23日より、東京・神田「神保町シアター」にて開催された「生誕110年・没後50年記念映画監督 小津安二郎」で12月7日に上映されました。

しかし、映画の画面や音声を物理的に高精細に保存することはできても、映画に記録された言語表現の内容、特に流行歌の内容については、60年もの時が経つと、若い世代にほとんどその集合的記憶が伝承されなくなり、その理解の精度が劣化してしまいます。

そこで、試みに、『彼岸花』に出てくる歌を中心に、失われつつある集合記憶について記録しておこうと思います。

映画劇『彼岸花』あらすじ(ネタバレ)

映画劇『彼岸花』の物語を要約します。

定年間近の50代半ばの大企業「大和(だいわ)商事」の常務取締役・平山渉(佐分利信)が、自分の二人の娘のうち、会社に務める20代半ばの上の娘・節子(有馬稲子)が、自分に無断で結婚を決めたことに反発しますが、結局、和解を強いられます。つまり、ある上流中産階級の親子の価値観のすれ違いの物語です。

上映時間は118分です。その構成は、まず東京駅の大時計のショットで始まる13分半ほどの導入部で、平山渉の友人・河合利彦(中村伸郎)の娘・伴子(清川晶子)の結婚披露宴が催される一日の午後3時10分前から夜までが描かれ、平山渉と婚期を迎えた娘・節子の現在置かれている状況が暗示されます。ここでの中心人物は、平山、河合、彼らの共通の古い友人・堀江平之助(北竜二)、平山の妻・清子(田中絹代)、平山の二女の女学生・久子(桑野みゆき)です。渉の関心の中心にある節子の存在はまだ台詞で示唆されるにとどまっていましたが、12分過ぎにようやく登場します。

第二の導入部は、13分40秒過ぎに丸の内の大和商事の高層ビルの窓を建物の外と内から清掃する清掃員たちのショットから始まります。14分目に、それまでは台詞でその存在が言及されるにとどまっていた、平山、河合、堀江の共通の旧友・三上周吉(笠智衆)が初めて登場します。続いて16分過ぎには、平山渉の旧知の京都・祇園の旅館の女将・佐々木初(浪花千栄子)が登場します。

日曜日、佐々木初の一人娘・幸子(ゆきこ)(山本富士子)が麻布に設定されているらしい平山宅前で1957年(昭和32年)4月に富士精密工業より発売されたプリンス・スカイライン・デラックス(ALSID-1型)のハイヤーから降りるショットで初登場するのは20分過ぎです。プリンス・スカイライン・デラックスは、まだ車種の少なかった国産乗用車の中で最も豪華な乗用車で、販売価格は120万円でした。乗車定員6名、最高速125km/hです。

1957年(昭和32年)4月24日、25日に東京宝塚劇場でプリンス自動車販売株式会社と富士精密工業株式会社の共催による「プリンス新型乗用車スカイライン発表記念ショウ」が催され、富士精密工業社長の65歳の團伊能(だん・いのう、1892年2月21日~1973年2月9日)作詞、息子の32歳の作曲家・ 團伊玖磨(だん・いくま、1924年4月7日~2001年5月17日)作曲の「プリンス スカイラインの歌」が披露されました。

出演者は、21歳の小坂一也(1935年5月30日~1997年11月1日)、23歳のペギー葉山(1933年11月9日~2017年4月12日)、沖縄生まれの15歳の天才少女歌手・沢村みつ子(1941年12月1日~2008年3月11日)などでした。

25分10秒過ぎ、月曜日午前中の場面は、東京中央区明石町の聖路加(るか)病院の外観のショットで始まります。モーツァートゥ(Wolfgang Amadeus Mozart、1756年1月27日~1791年12月5日) が1791 年 6 月頃に作曲した「めでたし、まことの御体(おんからだ)(アウェ・ウェルム・コルプス)」Ave verum corpus(K.618)が流れます。

28分20秒過ぎ、幸子の登場場面を反復するかのように、平山宅前に、1958年型いすゞ・ヒルマンミンクス(Hillman Minx)のハイヤーが止まり、佐々木初が降ります。ヒルマンは当時の国産車の操安性や性能を凌いでおり、タクシーに使われたほか、ハイヤー、社用車などにも多く使われ、当時は高級車として扱われていました。

導入部は33分10秒過ぎに終わり、 箱根町役場箱根出張所の屋上から見た芦ノ湖の対岸の緑の木々と手前の一本の木の幹と空を映すショットから展開部に入ります。ウグイスの声が聞こえます。箱根旅行の翌日の大和商事の平山渉のもとに、節子と結婚したいという見知らぬ青年・谷口正彦(佐田啓二)が現われます。

38分過ぎの谷口の登場から結婚式前夜までが、88分20秒目まで50分を費やして描かれますが、渉はまだ娘に背かれたことに怒っています。

88分20秒目過ぎ、蒲郡市の竹島橋の石灯篭のショットで、平山たちの中学時代の同窓会の場面が始まります。これに先立つ結婚式、披露宴はおろか、節子が花嫁衣裳を着る描写すらありません。つまり、この映画で描かれる結婚披露宴は、節子は出席していない冒頭の披露宴だけです。この映画が、娘の結婚を描く小津のほかの映画と違うのは、ここでは父親が結婚により娘が自分の家を離れることを寂しく思う気持ちよりも、父親と娘のすれ違いが主題だからでしょう。

95分20秒過ぎ、東寺の五重塔のショットで京都の場面が始まります。ここからは渉と節子の和解に向けての挿話です。

『彼岸花』は初公開の年に大ヒットしましたが、その理由は、名匠と謳われた小津監督の初のカラー大作ということ、当時人気絶頂にあった大映のスター女優・山本富士子に加え、節子を演じた26歳の有馬稲子(1932年4月3日~)、平山渉の古い友人で元海軍艦長の三上周吉の娘・文子(ふみこ)を演じた27歳の久我美子(1931年1月21日~2024年6月9日)の3人の美人スター女優が出演したのが大きな要因でしょう。

あるいは少数の社会的成功者、上流中間層の豊かな生活を描いたことで、下流中間層の多くの映画ファンにとって、現実になりうる夢を与えたのかもしれません。浦野理一の着物を着た山本富士子とプリンス・スカイライン・デラックス(ALSID-1型)は、当時の日本の出世を夢見る庶民にとって最高の憧れでした。

最も経済的リスクを冒し、銀座のバア「ルナ(Luna)」で女給として働くカオルこと三上文子を演じているのは、撮影時に27歳だった久我美子です。

彼女は華族の出身でありながら、学習院女子中等科卒業後、進学せず、1946年(昭和21年)6月に東宝に入社、日本共産党の指導した1946年(昭和21年)10月15日~12月2日の第二次東宝争議でスター俳優が東宝を大量脱退したため、1947年(昭和22年)3月11日公開の4部構成の映画劇『四つの恋の物語』(112分)の36歳の黒澤明(1910年3月23日~1998年9月6日)脚本、41歳の豊田四郎(とよだ・しろう、1906年1月3日~1977年11月13日)監督の第1話「初恋」で、29歳の池部良(いけべ・りょう、1918年2月11日~2010年10月8日)の相手役で、16歳で映画デビューしました。

『彼岸花』で、三上文子だけは、親である三上周吉の古い友人たちの娘たちとの交流が描かれません。

『彼岸花』と「高砂」

映画劇『彼岸花』ロケーション撮影の場所については以下が参考になります。

映画劇『彼岸花』は東京駅で始まります。この映画が公開されたのは日本国民の同時代教養を統合する日本語映画の全盛期であると同時に、東京駅を中心に、日本の国土を統合する日本国有鉄道(国鉄)の全盛期だったかもしれません。この映画は必ずしも鉄道を強調して描いているわけではありませんが、鉄道へのこだわりが感じられる細部がないわけではありません。

『彼岸花』の最初の挿話、東京駅ステーションホテルでの河合利彦(中村伸郎)の娘・伴子(清川晶子)の結婚披露宴で、長谷川雅山が演じる仲人は謡曲「高砂(たかさご)」の「四海波(しかいなみ)」の一節を謡います。

能楽師が結婚式や年始などのめでたい折を祝う際に必ず謡うのはこの「四海波」です。長谷川雅山は、小津監督の『晩春』(1949)でも夢幻能『杜若(かきつばた)』の観世流の地謡(じうたい)のひとりを演じていました。

能の作品『高砂』は、『古今集』の仮名序にある「高砂住の江の松も相生(あいおひ)のやうにおぼえ」という一節を踏まえた作品です。

この序にある高砂(兵庫県高砂市)と住の江(大阪市住吉区)は地名です。

相生とは「相老い」の意味が掛けられ、序の一節は「高砂の松も住の江の松も、私たちと同じように老齢を生きているように思えて」の意味です。

「高砂」も「住の江」も「相生」も歌詞(うたことば)になって長く後世の歌に詠まれました。能の『高砂』は、相生の松によせて夫婦愛と長寿を愛で、人世を言祝ぐめでたい作品で、古くは『相生』、『相生松』と呼ばれました。

高砂市内にある高砂神社の社伝によれば、ひとつの根から雌雄の幹の立ち上がる「相生の松」が境内に生い出でたのは神社がつくられてから間もない頃のことでした。ある日ここに二神が現われ、「我神霊をこの木に宿し世に夫婦の道を示さん」と告げたところから、相生の霊松(れいしょう)と尉(じょう)・姥(うば)の伝承が始まったとされます。

松は古来、常緑であるところから長命の象徴であり、また雌雄別株であることから夫婦の象徴でした。 「相生」が「相老い」にも通じることなどから、『高砂』はいつしか夫婦和合、偕老長寿の象徴となりました。

「四海波」や「高砂や」に始まる謡は婚礼における祝言歌の定番として仲人に歌われるのが定例となりました。

また、結婚式の披露宴で新郎新婦が着席する席やテーブルも「高砂」と呼ばれるようになりました。

四海(しかい)波静かにて 国も治まる時つ風

枝を鳴らさぬ 御代なれや

逢ひに相生の松こそ

めでたかりけれ

げにや仰ぎても ことも愚かや

かかる世に住める 民とて豊かなる

君の恵みぞ ありがたき

『彼岸花』の披露宴の場面で聞き取れるのは「めでたかりけれ」以下ですが、「かかる世に住める」は「かかる世に結ぶ」に聞こえます。

「君の恵みぞありがたき、君の恵みぞありがたき」と、同じ文句が二度謡われるのが本来ですが、これを通常「返し」と呼んでいるところから、「返し」はすなわち「帰し」で、嫁を帰すという不吉なことを思わせるので、婚礼の席では「返し」を謡ってはならない、という俗説が古来ありました。

「四海(しかい)波静か」は、南宋の楊万里(ヤン・ワンリ、よう・ばんり、1127年10月29日~1206年6月15日)の「六合の塵清く、四海波静か」を典拠とする言葉で、天下が平和に治まっていることを意味します。「六合」とは東西南北と上下の六つで全宇宙のことです。

「塵」とは俗世間のことです。

「四海」とは東西南北の四方の海、また、その海に囲まれた、世界や天下という意味です。

「時つ風」は好都合な風の意味です。「げにや」は「本当にまあ」、「ことも愚かや」は「いうまでもない」の意味です。

披露宴の高砂に続き、平山清子(田中絹代)と平山渉(佐分利信)夫妻の胸から上のショットで清子が左隣の渉に「三上さん、お見えになってないわね」と言います。「うん」と答えた渉は向きを変え、右の画面外を見つめ「どうしたのかな、三上?」と言います。

続くショットは、渉の左隣に座る堀江平之助(北竜二)の胸から上と、画面左にわずかに渉の胸から上の一部分を同時にとらえますが、平山の方に向きを変える堀江は「来てないね、三上」と言いながら、画面左外を見つめます。

次のショットで、ドアの前の席に座る河合利彦の胸から上が映し出されますが、河合は画面右外の堀江と平山を見つめながら「ああ、通知は出したんだがね、欠席なんだ」と答えます。

次のショットは、渉の胸から上をとらえますが、渉は画面左外の河合を見つめながら「どうしたのかね」と言い、画面右外の堀江を見つめたのち、グラスに手を伸ばします。

この素早いショット転換と4人の台詞の畳みかけるような連続により、主要人物4人の顔が提示されると同時に、不在の人物「三上」の名前が強調されます。

『彼岸花』と特急「はと」

披露宴の翌日、丸の内の大和商事株式会社の平山の事務室を、平山の馴染みの京都・祇園の旅館の女将・佐々木初(浪花千栄子)が訪ねます。彼女と娘の幸子(ゆきこ)を演じる山本富士子の京都弁の指導に当たったのは祇園甲部のお茶屋・小富美の「よね子さん」でした。

平山「いつ出てきたんだい?」。佐々木「昨日の「はと」で来ましたんやわ。幸子(ゆきこ)も一緒どすねん」。

「はと」とは特急「はと」のことです。

1949年(昭和24年)6月1日、国有鉄道の運営が、それまでの運輸省から公共企業体の「日本国有鉄道」へ改められました。

1950年(昭和25年)5月1日、特急「へいわ」は「つばめ」に改称されました。

1950(昭和25)年5月11日、「つばめ」の姉妹列車として、東京~大阪間に、下りが東京駅を12時半に出発、上りが大阪駅を午前9時半に出発する昼の特急特急「はと」を設定しました。

1950(昭和25)年6月1日、特急「つばめ」に女性乗務員の「つばめガール」、特急「はと」に女性乗務員の「はとガール」が乗るようになりました。

特別2等車に4名が1グループとなって乗務する形で、1期生は「はと」17名、「つばめ」16名でした。

応募資格は、年齢18~20歳、身長が160センチ以上でした。

「つばめガール」は大阪車掌区、「はとガール」は東京車掌区所属だったため「つばめガール」は関西弁が多かったそうです。

1950年(昭和25年)10月1日、前年に引き続き再び大規模なダイヤ改正がおこなわれ、「つばめ」、「はと」は、東京~大阪間の所要時間が8時間となりました。

当時の日本の特急は 「つばめ」 と「はと」しかなく、それぞれ上りと下りの各1本しか運行していませんでした。つまり、国内に特急が1日4本しか運行しておらず、これを気軽に利用できるのは富裕層に限られました。

1951年(昭和26年)頃、大阪12:30発上り、特急「はと」が東海道線山崎駅付近(大阪府と京都府の府境付近)を走行中、食堂車会計係のはとガールがふと車外を見ると、1936年(昭和11年)7月1日に開設された、大日本紡績・健康保険組合結核療養所「青葉荘」の入院患者の白衣の青年が線路脇から列車に向かって手を振っていました。

次の乗務時も、またその次も青年は同じ場所で手を振っていました。やがてはとガールたちは、そこを通過するたびに、窓から身を乗り出して青年に手を振り返すようになりました。

この美談は1956年(昭和31年)、小学5年の国語教科書『小学校国語』5年・上(学校図書)(昭和32年~35年使用)、1958年(昭和33年)、『わたしたちの国語』5年・上(学校図書)(昭和34~35年使用)に「線路の友情」として取り上げられました。

1953年(昭和28年)3月15日、「つばめ」、「はと」に続き山陽本線にも特急が走ることになり、戦前の特急「鴎」から名を譲られた「かもめ」が、戦後3番目の特急として、京都~博多間を運行しました。

東海道本線の「つばめ」「はと」で好評だった女性乗務員も採用され、「かもめガール」として博多~京都間に乗務しました。

1956年(昭和31年)11月19日の全国ダイヤ改正で、最後に残った米原~京都間が電化され、東海道本線の全線電化が完成しました。

これに伴い大幅にダイヤが改正されました。

「つばめ」、「はと」は東京~大阪間を7時間30分で走破するようになり、1934年(昭和9年)12月以来22年ぶりに記録を更新しました。

「つばめ」の停車駅は、東京、横浜、沼津、浜松、名古屋、岐阜、京都、大阪でした。「はと」の停車駅は、東京、横浜、熱海、静岡、豊橋、名古屋、京都、大阪でした。

「はと」で大阪~京都間は36分を要したので、佐々木初と幸子が京都駅で乗車したのは、10時過ぎでしょう。それから約7時間で東京駅に着いたと思われるので、ちょうど披露宴の時間帯だったかもしれません。

1956年(昭和31年)の東京~大阪間の運賃・料金は、1等が運賃4,160円、料金2,160円で合計6,320円でした。これは3等料金の4倍以上でした。全線電化当時の特急食堂車のメニューは、清涼飲料各種45円、レモネード30円、コーヒー50円、紅茶40円でした。

当時の大卒の銀行員の初任給が約1万円、映画封切館 の入場料金が100円だったので、特急の1等を利用できるのはかなり少数の富裕層に限られました。

『彼岸花』と京都の指切りのわらべ唄

映画劇『彼岸花』の佐々木初(浪花千栄子)は、1週間の「人間ドック」(2床)で築地の聖路加(るか)病院に入院します。

1954年(昭和29年)7月に国立東京第一病院(現・国立国際医療研究センター)が小人数を対象に、見かけ上、元気な人を1週間入院させて精密検査をおこなうことを始めたのに続き、1954年(昭和29年)9月、聖路加病院は当時の内科医長だった42歳の日野原重明(ひのはら・しげあき、1911年10月4日~ 2017年7月18日)理事長の主導で、その規模を大きくして、日本の民間病院で初めて始めたこれらの健診がのちに「人間ドック」と呼ばれるようになりました。

1901年(明治34年)2月設立、1956年(昭和31年)5月に本館建物接収解除された聖路加国際病院の見える旅館で、月曜日の午前11時前頃、佐々木初の長女・幸子(山本富士子)と、平山の長女・節子(有馬稲子)が会う場面で、幸子は京に伝わる指切りのわらべ唄を歌いながら、節子と指切りします。

幸子「ギリ、ギリ、ギッチャンボ」。節子「なァに、それ?」。幸子「銀のかんざし十三本、破れたいかきに血ィ三杯、家三つ、蔵三つ。そう言いますのや」。節子「そう、じゃ」。(二人で)「ギリ、ギリ、ギッチャンボ」。

この京都の指切りの唄の由来については分かりませんが、「笊籬(いかき)」は竹で編んだ「かご」「ざる」のことです。

1967年(昭和42年)6月1日発行、40歳の相馬大(そうま・だい、1926年8月28日~2011年5月23日)著『京のわらべ唄』(白川書院、320円)、「指切り、鎌切り」より引用します(142~143頁)。

ギリ、ギッチャンボ、

嘘ついたものは、

破れた笊に血三杯、

銀のかんざし十三本、

家三つ、倉三つ。

『彼岸花』と「京鹿子娘道成寺」

『彼岸花』の平山清子(田中絹代)は、当時の親の世代の上流中産階級の常識にならって、基本的には夫に従い、夫に尽くすことを強いられ、自分でもそれを受け入れています。彼女の日常の楽しみといえば、家事の合間に、棚の上の赤いラジオを聴くことのようです。なお、平山家には上流中間層の家庭でありながら、テレビ受像機はありません。

しかし、夜の銀座の場面で「ビクターテレビ」のネオンサインが映し出されたように、1958年(昭和33年)の時点で家庭用のモノクロ・テレビは流行寸前でした。

1959年(昭和34年)2月27日から4月19日まで撮影され、5月12日公開の55歳の小津安二郎監督の総天然色の映画劇『お早よう』(94分)では真空管方式の量産型テレビ受像機が物語の中心的小道具として使われ、松下電器の「ナショナルテレビ」T-14 C12が登場することになります。

『彼岸花』で初めて清子が生き生きした表情を見せるのが、築地の旅館で夫が佐々木幸子に説得され、ついに娘の結婚を許したと思い込んだ彼女が、夫の帰りを待ちながら、「京鹿子娘道成寺」の「第五段:まり唄」をラジオで聴き、拍子を模倣する場面です。

煩悩菩提の撞木町より、難波四筋に通い木辻に、禿立ちから室の早咲き、それがほんに色じゃ、一ィ二ゥ三ィ四ゥ、夜露雪の日、下の関路も、ともにこの身を、馴染み重ねて、仲は丸山ただ丸かれ(と、思い染めたが縁じゃえ)。

「ただ丸かれ」以後の歌詞は帰宅した平山渉によってラジオが乱暴に切られたため、聞こえません。

この歌では、歌詞の意味を楽しむことよりも、拍子に同調することが重要なようです。というのも、もともとこの歌は舞、つまり定型化された踊りのための伴奏の役割が大きいからです。

『彼岸花』のラジオを聴く清子の映像自体、より自由な考え方の娘の結婚を妨げようとする頑固な父親のドラマに奉仕するというよりも、その束の間の生きられたリズムの感覚を表現しているように思えます。彼女は宙を見つめ、集中しているように見えますが、もしかすると舞を想像しながら聞いているのかもしれません。

不機嫌な夫と話したあと、清子は立ち上がり、ちゃぶ台を回って棚に近づき、またラジオをつけ、立ったまま、「まり唄」の続きに聞き入ろうとします。「散り来る、散り来る嵐山」の箇所が聞こえますが、戻ってきた渉が「おい、うるさい、ラジオ消せ!」と怒った声で命じるので、清子はすぐにラジオを消します。

この長唄を含む歌舞伎の演目「京鹿子娘道成寺」は、能の「道成寺」に基づいています。

元禄時代(1688年~1704年)に上演された歌舞伎の演目の中には、女方による「所作事(しょさごと)」や「振事(ふりごと)」とよばれる舞踊が含まれていました。

享保年間から宝暦年間(1716年~1764年)頃には、「長唄(ながうた)」が、伴奏音楽として定着しはじめたことなどにより、女方の所作事は発展しました。

その基礎を築いたのは、初代瀬川菊之丞(せがわ・きくのじょう、1693年~1749年)でした。菊之丞は、能を素材とした「石橋物(しゃっきょうもの)」や「道成寺物(どうじょうじもの)」などの舞踊を得意としました。

「道成寺物」とは、思いを寄せた僧・安珍を追いかけて執念のあまり大蛇と変じた清姫が、安珍の隠れる道成寺(和歌山県日高郡日高川町)の鐘に巻きつき焼き殺したという日高川伝説に基づく能を素材とした歌舞伎の演目のことです。

日高川伝説の中でも有名なものは、このような物語です。

延長6年(928年)夏の頃、奥州白河(現在の福島県白河市)より熊野(現在の三重県熊野市)に参詣に来た美形の山伏・安珍がいました。紀伊国牟婁郡(現在の和歌山県田辺市)真砂の庄司清次の娘・清姫は宿を借りた安珍を見て一目惚れし、安珍に迫りました。

安珍は清姫をだまして逃れようとしましたが、清姫は怒りのあまり蛇と化し、道成寺の梵鐘を下ろしてもらいその中に逃げ込んだ安珍を追い、鐘に巻き付き、鐘の中の安珍を焼き殺しました。その後、清姫は蛇の姿のまま入水しました。

蛇道に転生した二人はその後、道成寺の住職のもとに現れ、供養を頼みました。法華経の功徳により二人は成仏し、天人の姿で住職の夢に現れました。伝説は、実はこの二人はそれぞれ熊野権現と観世音菩薩の化身であったのである、と法華経のありがたさを讃えて終わります。

日高川伝説の後日談もよく知られています。安珍と共に鐘を焼かれた道成寺は、四百年ほど経った正平14年(1359年)の春、鐘を再興することにしました。二度目の鐘が完成した後、女人禁制の鐘供養をしたところ、一人の白拍子(実は清姫の怨霊)が現れて鐘供養を妨害しました。

白拍子というのは、「白拍子」という歌と踊りを職業としながら、貴族の相手をする遊女、つまり高級娼婦のことです。

白拍子は一瞬にして蛇へ姿を変えて鐘を引きずり降ろし、その中へと消えました。清姫の怨霊を恐れた僧たちが一心に祈念したところ、ようやく鐘は鐘楼に上がりました。しかし清姫の怨念のためか、この鐘は音がよくない上、付近に災害や疫病が続いたため、山の中へと捨てられました。

さらに二百年ほど後の天正年間(1573年~1593年)、豊臣秀吉(1537年3月17日~1598年9月18日)による根来攻め(紀州征伐)がおこなわれた際、秀吉の家臣・仙石秀久(せんごく・ひでひさ、1552年2月20日~1614年6月13日)が山中でこの鐘を見つけ、合戦の合図にこの鐘の音を用い、そのまま京都へ鐘を持ち帰り、清姫の怨念を解くため、顕本法華宗の総本山である妙満寺に鐘を納めました。

道成寺物の原点が能楽「鐘巻」、「道成寺」です。能の最重要曲のひとつであり、若手能楽師にとっての登竜門でもあります。

歌舞伎では、日高川伝説を題材にした「道成寺物」と呼ばれる演目が複数あり、それぞれお家芸である独特の所作や振付けを盛り込みました。

しかし、現在まで曲と振付けが揃って伝わるのは、宝暦三年(1753)、江戸中村座において、初代中村富十郎(なかむら・とみじゅうろう、1719年~1786年8月26日)が初演した日高川伝説の後日談「京鹿子娘道成寺」のみとなり、この外題、つまり演目題が、本外題、つまり正式な演目題として定着しました。

清姫の化身だった大蛇に鐘を焼かれた道成寺は長らく女人禁制となり、鐘がありませんでしたが、ようやく鐘が奉納されることとなり、その供養が行われることになりました。

そこに、花子という美しい白拍子がやってきました。鐘の供養があると聞いたので拝ませてほしいといいます。所化(修行中の若い僧)は白拍子の美しさに、舞を舞うことを条件として男に見せかけるための烏帽子を渡し、入山を許してしまいます。花子は舞いながら次第に鐘に近づきます。所化たちは花子が実は清姫の化身だったことに気づくが時遅く、とうとう清姫は鐘の中に飛び込み、鐘の上に大蛇が現れます。

この演目は舞踊の演目としても女方舞踊の最高傑作とされます。ただし、この1時間近い演目は、白拍子という設定にかこつけての、主役の女形による娘踊りを見せることに主眼がおかれ、あらすじは音楽と踊りの口実にすぎません。詞章、つまり歌詞の大部分は物語と関係の無い言葉で構成されています。

それでも、その三味線と唄による伴奏音楽である長唄から独立した長唄「新娘道成寺」は、長唄の代表曲であるばかりでなく、三味線音楽全体でも屈指の名曲といわれます。また、地唄「新娘道成寺」として曲が改作されたものも親しまれています。

つまり、『彼岸花』の清子は200年近く前の歌の正統的な抑揚やリズムの再現を自ら身体化して、楽しんでいることになります。

「第五段 まり唄」は、少女の手まりをつくしぐさをまねたリズミカルな踊りです。本来は踊りの所作を楽しむものですが、まりつきのしぐさを連想させる唄を独立させたものにも人気があります。

歌詞は、日本の有名な色町を詠み込んだ艶っぽいものです。作詞は藤本斗文(とぶん)です。

煩悩菩提の撞木町より、難波四筋に通い木辻に禿立ちから、室の早咲き、それがほんに色じゃ、一イ二ウ三イ夜露雪の日、下の関路も、ともにこの身を、なじみ重ねて仲は円山、たゞ円かれと、思いそめたが縁じゃえ。梅とさんさん、桜はいずれ兄やら弟やら、わきて言われぬ花の色エ、あやめ杜若、いずれ姉やら妹やら、わきて言われぬ花の色エ。西も東もみんな 見にきた花の顔、さよおエ、見れば恋ぞ増すエ、さよおエ、かわゆらしさの花娘。恋の手習い、つい見習いて、誰に見しょとて紅鉄漿つきょぞ、みんな主への 心中だて、オヽうれしオオうれし。末はこうじゃにエ、そうなるまでは、とんと言わずにナ済まそうぞエと、誓紙さえ偽りか、嘘かまことか、ともならぬ程逢いに来た。ふっつり悋気せまいぞと、たしなんで見ても情なや、女子には何がなる、殿御々々の気が知れぬ気が知れぬ、悪性な悪性な気が知れぬ、恨み恨みて、かこち泣き、露をふくみし桜ばな、さわらば落ちん風情なり。面白の四季の詠めや、三国一の富士の山、雪かと見れば花吹雪か吉野山、散り来るは散り来るは嵐山、朝日山々を見渡せば、歌の中山石山の、末の松山、いつか大江山、生野の道の遠けれど、恋路に迷う浅間山、一夜のなさけ有馬山、いなせの言の葉飛鳥木曽山待乳山、三上山、祈り北山稲荷山、縁の結びし妹背山、二人が中の金山、花咲く栄このこの姥捨山、峰の松風音羽山。

「煩悩菩提」は法華経で、煩悩は悟りを得るための邪魔になるが、煩悩は悟りを得るために必要なものでもあるということです。「撞木町(しゅもくまち)」は京都の遊郭のあった町の名前です。「難波四筋」は花街のあった大坂の難波四筋の新町、堀江、北新地、南地のことです。「筋」は通り筋のことです。「木辻」は奈良の花街の名前です。

「禿立(かぶろだ)ち」は遊女になる前の10歳前後の見習い期間のことです。「室(むろ)の早咲き」は、藩磨(現在の兵庫県)の室の遊郭のことです。室は気候が温暖なので、早咲きの梅の名所としても有名でした。「早咲き」は早く一人前の遊女になることを示唆しています。

「ひいふうみいよ」は手鞠の拍子をとる掛け声です。「夜露雪の日」を受けて次の「下の関路」は「霜の関路」に掛けていますが、長州(現在の山口県)の下関の稲荷町の花街を掛けています。「関路」は関所のことです。「馴染み重ねて」は同じ遊女と三回以上遊ぶことです。「丸山」は日本三大花街のひとつ、島原(現在の長崎県)の長崎の遊郭です。

1960年(昭和35年)8月9日には、55歳の小国英雄(おぐに・ひでお、1904年7月9日~1996年2月5日)脚本、59歳の島耕二(1901年2月16日~1986年9月10日)監督の「大映スコープ」の総天然色の映画劇『安珍と清姫』(85分)が公開されました。

安珍を28歳の市川雷蔵(1931年8月29日~1969年7月17日)、清姫を26歳の若尾文子(わかお・あやこ、1933年11月8日~)が演じています。

併映は、28歳の山本富士子、37歳の船越英ニ(ふなこし・えいじ、1923年3月17日~ 2007年3月17日)主演の「大映スコープ」の総天然色の映画劇『夜は嘘つき』(93分)でした。

『彼岸花』と特急「あさかぜ」

戦時中の生まれながら、戦後育ちの第一世代といっていい15歳の桑野みゆき(1942年7月17日~)が演じる平山久子は、前日の夜、両親に言います。

「谷口さんってとってもいい人。いいお兄さんだわ。お父様、あれだったら心配いらない。大丈夫よ。安心していいわよ」。

その直後、彼女は「あっ、あしたの「あさかぜ」だって。18時30分。あたし、お姉さんと一緒に送っていくの」と言います。

「あさかぜ」は、1956年(昭和31年)11月19日に、日本における敗戦後初の夜行特急列車として、東京~下関~博多間を東海道本線、山陽本線、鹿児島本線経由で運行を始めた、日本国有鉄道の寝台特別急行列車のことです。

関西を深夜に通過する列車は、当時としては画期的なものでした。

2等寝台車の1人用・2人用個室、2等寝台車の開放室、2等座席車、3等寝台車、3等座席車がありました。

東京から広島までの所要時間は約12時間でした。

所要時間は、東海道本線で運行していた「つばめ」、「はと」と、山陽本線運行の「かもめ」の所要時間を合算した17時間30分を目安に設定したとされます。

実際の「あさかぜ」の所要時間は、東海道本線と山陽本線の両特急の到達時分を合算した17時間30分から、停車時間などの短縮5分を差し引いた17時間25分に設定されました。

東京発18時30分の便は博多着は翌日11時55分でした。

当時は山陽本線、鹿児島本線内はSL牽引でした。

牽引機は東京~京都間はEF58,京都~下関間はC59,下関~門司間はEF10,門司~博多間はC59でした。

1956年(昭和31年)11月19日に登場した戦後初の寝台専用特急列車「あさかぜ」は、寄せ集めの旧型客車で運行されていましたが、1958年(昭和33年)10月1日、のちに「ブルートレイン」と呼ばれるようになった20系客車に置き換えられました。

全車冷暖房完備の「ブルートレイン」は、一般には、車両が20系に置き換えられた「あさかぜ」以降に登場した国鉄20系客車以降の、青い車体色の固定編成専用寝台客車を使用した特急列車を指します。

つまり、『彼岸花』はブルートレイン登場直前を描く映画劇ということになります。

『彼岸花』と東海道本線の特急

映画劇『彼岸花』の同窓生たちが東京と大阪からそれぞれ蒲郡に移動する手段は、東海道本線の特急だったと考えられます。

日本で最も重要な鉄道である東海道本線は西の大阪のほうから東の東京に向けて拡張されました。1889(明治22)年7月1日、岐阜県の関ヶ原~滋賀県の米原(まいばら)間が開業して、新橋から神戸までがついに全線開通しました。

1896年(明治29年)に新橋~神戸間に初めて急行列車が走りました。全区間の所要時間は約17時間もかかりました。

1914年(大正3年)12月20日に東京駅が開業し、開業日に東海道本線は東京~神戸と改められました。東京駅開業に伴い、新橋駅は貨物駅の汐留駅になり、東京のターミナルの機能を東京駅へ譲りました。現在の新橋駅は当時の烏森駅がこの時に改称されたものです。

1934年(昭和9年)12月、鉄道用複線トンネルとしては日本最長だった丹那トンネルの開通により、東海道本線の神奈川県の国府津と静岡県の沼津間のルートがそれまでの静岡県の御殿場経由から熱海経由に変更となりました。

これによって、距離は12km短縮、勾配はそれまでの25‰(パーミル)から10‰に緩和されました。

これに伴いダイヤ改正が実施され、東京~ 大阪間の所要時間は特急「燕」で約20分、「富士」、「櫻」で30~40分、急行列車で35~40分も短縮されました。

映画劇『彼岸花』の平山、三上、河合らが東京から蒲郡に行くには、まず「はと」で豊橋駅に行き、そこで東海道本線の普通列車に乗り換え蒲郡駅まで行き、そこからタクシーでホテルに向かったと考えられます。

それでも移動に半日を費やし、費用も往復の交通費だけで、庶民の月給に相当する額を使った可能性もあります。

蒲郡クラシックホテルの場面で、平山渉(佐分利信)、三上周吉(笠智衆)、河合利彦(中村伸郎)、堀江平之助(北竜二)、中西(江川宇礼雄)、菅井(菅原通済)、林(竹田法一)の7人だけになった時、堀江が三上に「ああ、三上、あれやってくれよ、久しぶりに」と言います。

三上「何?」。堀江「ほら、あれだよ、呉でやった正行(まさつら)の」。三上「ああ、あれはいかん」。

結局、皆の求めに応じて、「だが、ちっと時代がずれとるぞ」と前置きし、三上は元田永孚(もとだ・ながざね、1818年10月30日~1891年1月22日)の詩吟「芳山楠帶刀の歌」を歌います。

「楠木正行、如意輪堂の壁板に辞世を書するの図に題する」。

「芳山楠帶刀の歌」は1877年(明治10年)11月21日、宮中吹上御苑の御茶亭にて、明治天皇が菊花上覧宴に元田侍講を召し、吟詠を命じられた際、元田が吟じた作です。

ここから先は

¥ 160

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?