#33 学校と地域を「発酵」させよう~ 小倉ヒラク『発酵文化人類学 微生物から見た社会のカタチ』より~|学校づくりのスパイス

「社会に開かれた教育課程」に表現されているように、学校の学びと地域社会との関係が強まりつつあります。けれども一口に「地域」といっても、その意味するところは千差万別です。私たちは「地域」なるものをどのように捉え、教育活動のなかで活かしていけばよいのでしょうか? 今回はこの点について、「発酵デザイナー」の小倉ヒラク氏の『発酵文化人類学――微生物から見た社会のカタチ』(木楽舎、2017年)を手かがりに考えてみたいと思います。

「制限」がはぐくむ創造性

この本は「発酵」という肉眼で見えない事柄と関係しながら生きるさまざまな人々と、そこから育まれるさまざまな文化について、独自の視点で描き出した力作です。一例として「甲州ワイン」についての解説を紹介しましょう。ワインの本場といわれるフランスやイタリアでは、ワインづくりには何百年もかけて品種改良されたワイン専用のブドウが用いられるといいます。甲州も言わずと知れたブドウの産地ですが、そこで栽培されていた在来種のブドウはワイン向けのそれとは異なったものであり、これに大量の砂糖を加えて酵母が働くようにしてつくったのが昭和期の典型的な甲州ワインであったとのことです。

しかし1980年代あたり以降からは、こうした「どぶろく的葡萄酒」を脱してヨーロッパ種のブドウを栽培し、醸造技術も洗練して世界とも渡り合える本格ワインが志向されるようになったそうです。

話はそこにとどまりません。2000年代からはこうした本格志向のワインとも異なる「日本らしいワイン」が志向されるようになったといいます。ワインには必ずしも適していない在来種のブドウを使いながらも、収穫のタイミングを調整したり、醸造前のブドウ汁にできる沈殿物をもう一度醸造タンクに戻したりといった工夫を重ねて、本格ワインとは違うけれど和食に合う独特のワインが登場したそうです。小倉氏いわく、そこには「『三つ星フレンチレストランのシェフがつくった肉じゃが』的な面白みがギュッと詰まっている」(231頁)とのことです。

こうした創造の作法は、文化人類学者レヴィ=ストロースの「ブリコラージュ」(器用仕事)の考え方を引いて次のように端的に解説されています。「自然界からすでに存在している素材をピックアップし、それを自分たちの役に立つように変えていく。これが『ブリコラージュ』における自然との対話であり、発酵における『微生物との対話』である」(80頁)。

では人をして見えないものとの対話へと誘うものは何か……「制限こそがクリエイティビティの源泉」(137頁)であると小倉氏は述べます。制限があることでその縛りを何とか克服しようという探求心が発動し、自分にとって得体の分からないものとの対話が始まる。こうした好奇心こそが「発酵」に関係する人々を支える創造性の源であるようです。

地域文化を「醸す」

教育制限のなかでの試行錯誤が創造をはぐくむということについては、筆者にも経験があります。お茶で有名な静岡県の牧之原市の四つの小学校では、2021年度から「アースランチプロジェクト」というプロジェクト型の学習をスタートさせました。これは筆者の所属している教職大学院と市の教育委員会とが協力して開発し、導入されたものです。この学習プログラムでは各学校で一つのチームをつくり、(一部例外を除き)自分たちで栽培したり学区内で調達したりした食材で地域の人々と協力して創作料理を考案し、プロデュースしてプレゼンし、コンペ形式にしてその作品の出来を小学校間で競い合おうというものです。

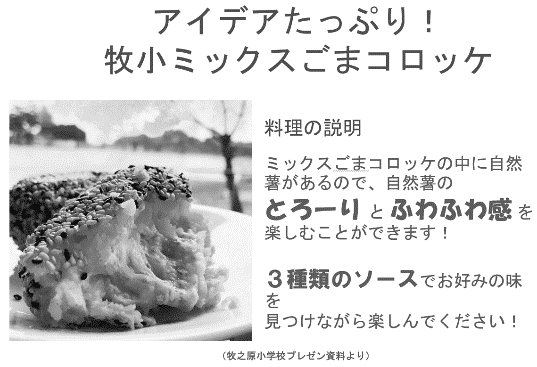

作品の一つを紹介しましょう(資料)。

ある小学校が出品したコロッケです。中身にはジャガイモに特産の自然薯を加え、衣にはパン粉の代わりにゴマを使って、トロッとした新しい食感になりました。さらに、お茶やハチミツなどを混ぜたディップソースを加えることで、味に変化を持たせるように工夫しています。この作品を開発したのは小学校4年生のチームですが、使える食材の制約があることでコロッケの固定観念を乗り越えることに見事成功しているといえるのではないでしょうか?

「地域社会の学習」というと、地域の特産品や文化・伝統などについて学ぶもの、と考えられがちですが、どのような文化や産業も、はじめからそこに存在していたわけではありません。そして現在の児童・生徒が大人になる頃には、地域コミュニティの姿も現在のそれとは様変わりしているはずです。

小倉氏は自らの職と称する「発酵デザイナー」という仕事について次のように述べています。「僕はデザイナーとしての技術を使って、なるべくたくさんの人にバトンを渡す。伝統から未来への『結節点』として機能すること。古くて懐かしい『伝統文化』が時代に即した新しい魅力をもつ『カルチャー』としてキラキラ輝くこと。そして何よりもこのバトンリレーを絶やさず続けていくこと」(96頁)。

もし文化というものが、伝達されるものであると同時に、小倉氏の言うように「再創造」されていくものでもあるとするならば、出来合いの文化をカタチだけ教えるということは、それらの持っている創造性や柔軟性を殺してしまうことにもつながりかねません。

人も学校も地域コミュニティも、場の制約のなかで異質と交わることで「醸されて」味わいを増していく……こうした文化創造が行われていくプロセスこそ、急速に変化し続けていく次の時代を生きる子どもたちに教えるべき事柄なのではないでしょうか?

【Tips】

小倉氏の企画した「こうじのうた」や「手前みそのうた」はネットで公開されています。アニメーションのほかにダンスつきのバージョンもあって地域の子どもから大人まで、みんな楽しそうに踊っています。

▼「こうじのうた」

▼「手前みそのうた」

【Tips】

▼アースランチプロジェクトも盛り上がっています。

(本稿は2018年度より雑誌『教職研修』誌上で連載された、同名の連載記事を一部加筆修正したものです。)

【著者経歴】

武井敦史(たけい・あつし) 静岡大学教職大学院教授。仕事では主に現職教員のリーダーシップ開発に取り組む。博士(教育学)。専門は教育経営学。日本学術研究会特別研究員、兵庫教育大学准教授、米国サンディエゴ大学、リッチモンド大学客員研究員等を経て現職。著書に『「ならず者」が学校を変える――場を活かした学校づくりのすすめ』(教育開発研究所、2017年)、『地場教育――此処から未来へ』(静岡新聞社、2021年)ほか多数。月刊『教職研修』では2013年度より連載を継続中。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?