【あなたが応募すべきは本当にその文学賞?】どこに応募すれば予選を突破するかは人によって異なる

欲しい賞よりあった賞を

純文学系かエンタメ小説系か

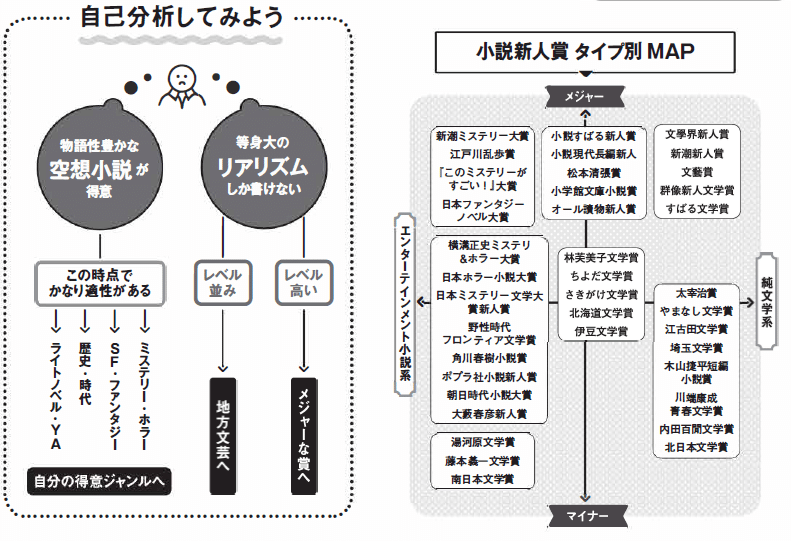

まず、どの賞が純文学系で、どの賞がエンターテインメント小説系なのかを知っておきたい。純文学系のメジャーな賞は、文學界新人賞、新潮新人賞、群像新人文学賞、すばる文学賞、文藝賞。これらの賞は文芸誌を母体としており、下記の表を見てもわかるように各文芸誌は芥川賞作家を輩出している。このことからも純文学系と言える。

勘違いしがちなのは、オール讀物新人賞、小説現代長編新人賞、小説すばる新人賞など。これらの賞の母体となるのは文芸誌ではなく小説誌(読み物誌)。レベルが高く権威もあるので勘違いする人もいるが、小説誌は娯楽読み物を掲載する雑誌なので、これらの賞はエンタメ小説系だ。

選考委員の感想を想像してみる

賞のジャンルはタイトルでわかるものもある。タイトルにミステリー、ファンタジーなどとあればそうしたジャンルの賞であり、星新一、藤本義一とあれば顕彰する作家のジャンルだろう。ジャンルがなんであれ、要は面白ければなんでもいいわけだが、面白さにもいろいろある。

純文学系では小説自体の形を壊してしまったような面白さが求められそうだし、エンタメ小説系の面白さにしても、感動する話、深い話、スカッとする話、しみじみする話……いろいろある。ひとつの考え方だが、「この選考委員はどんな話ならいいと思ってくれるか」。これを考えれば、賞の傾向から大きくはずれることはまずないはずだ。

得意ジャンルと作品の完成度

ジャンルを選ぶときは、自分と相談するという手もある。つまり、自分はいつもどういう小説を読んでいるか、書いているかで判断する。間違っても、たまに読む程度のジャンルを選ばないこと。

ジャンルものはそのジャンルの小説は読み飽きたという人でないと書くのは難しい。自分の得意な小説ジャンルは何かとともに、自分がどの程度のレベルにあるかも考えたい。夢は大きいほうがいいが、身の丈に合った賞に応募するのもそれなりに楽しい。徐々にステップアップさせていく手もある。

書きたいものしか書けない

もう1つ、応募する賞を選ぶときに勘違いしがちなのが、その賞に合った作品を書こうとすること。趣旨に合った作品を書くに決まっているじゃないか、合わない作品を書いてどうすると思うかもしれないが、もちろん趣旨に合った作品は書く。しかし、合わせるという芸当はそんなに簡単なことではない。

たとえば、過去の受賞作品を読んで、ストーリー的な面白さや予想を裏切る結末といったことより、淡々とした日常の中にはっと気づかせる何かがあるような作風が求められていると思ったとして、それで「はい、わかりました。書きます」と言えるとしたら、その人は相当な上級者だろう。突き詰めて言えばアマチュア作家は自分の書きたいものでしか勝負できない。賞に合わせるのではなく、合わせられる賞を探すほうが受賞は近い。

小説になっていれば1次は通る

1次選考で9割が脱落

小説新人賞の1次予選は、外部の予選委員が選考(下読み、下選)することが多い。ただ、昔のように封筒ごと予選委員に送る賞は減ってきている。理由は、応募書類は個人情報であり、応募者の住所や電話番号などがわかるものは渡さないようになったから。

また、コスト削減、効率という意味で、小説以前に文章ですらない、あるいは完全にジャンルを間違えているといった作品を外すために、一度編集部でチェックするようになっている。そうした「予備の予備」選考を経て1次選考が始まるわけだが、ここでは「とりあえず小説にはなっている」というものが選ばれ、全体の9割が落ちる。

予選委員は読みのプロ

前述のとおり、1次選考ではまず「小説になっているか」を見る。「小説になっていない作品なんてあるのか」と思うかもしれないが、これがけっこうある。応募者はそれぞれ懸命に書かれていると思うが、応募が2000編もあれば中には相当レベルの落ちるものがあるのも道理だ。

1次選考はどの賞も1作品を1人の予選委員がみるようで、その人が当落のカギを握っている。そうなると、応募者としてはその人と合わなかったらと思ってしまうが、予選委員は相当の目利き(素人ではない)なので取りこぼしはまずなく、変わった作風で判断に苦しむような作品は1次を通過させ、2次以降の人に判断を委ねるから心配は無用だ。

奇跡的に予選を突破! 尾辻克彦『肌ざわり』

尾辻克彦(前衛芸術家名は赤瀬川原平)の『肌ざわり』は、第5回中央公論新人賞を受賞した作品。

冒頭、主人公である父親は小説を書いており、娘に「これ小説? 」と言われたりするのだが、そのあと、1行空いて、〈今日床屋に行って来ました。〉と父親が作中で書いている小説が挿入される。小説の中に小説があるわけで、メタフィクションだ。

授賞式では、選考委員の河野多恵子氏は、

「この「肌ざわり」のような作品は最初の下読みの段階で落とされかねないものだけど、それを綿密に読んで最後の候補作にまで残してくれた編集部の方々にまず感謝したい」

とあいさつした。「編集部」には下読みも含むだろう。賞の力は下読みの力でもある。

3次以降はうまいのが普通

予選は、いい作品を選ぶというよりは、明らかにだめなものを落としていく審査になる。1次では、明らかにレベルが低いもの、小説になっていないものが落ち、2次では商業誌レベルにないもの、あっても文章がうまいだけの亜流などは落ちていく。

3次、4次……となると一般的なレベルに比べればみんなうまい。文章だけならプロ以上という作品もあるが、その中で最終候補となるのは、人とは違う何かを持っている作品。それが何かは誰にも、本人にもわからないが。

最終候補となると、多くの賞では担当編集がつき、その担当と一緒に候補作を書き直しして最終選考に臨む。最終選考では、プロにプロだと認められなければならないのだから、受賞できたら相当なもの。しかし、そうしてプロとしてデビューしても、それは自動車の運転で言えば免許証をもらっただけで、まだ二流のドライバーですらない。

プロのアドバイスで欠点がわかる

文芸誌や小説誌では予選涌渦者を発表しているので、予選のどの段階で落ちたかはわかる。しかし、なぜ落ちたかはわからない。そこで1次通過者を対象に講評がもらえる賞もある。

たとえば、「このミステリーがすごい!」大賞や小説現代長編新人賞がそうだ。講評は予選を担当した予選委員が書き、これらはWEBでも見られる。

前回は予選落ちしたが、「講評をもとに新作を書き、今回は受賞できました」と受賞者に言われることもあると言う。予選委員は読みのプロだ。

特集「小説新人賞受賞の条件」

公開全文はこちらから!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?