【物語に必要な要素とは】基本要素を押さえて物語として成立させる(2012年4月号特集)

物語の基本構造

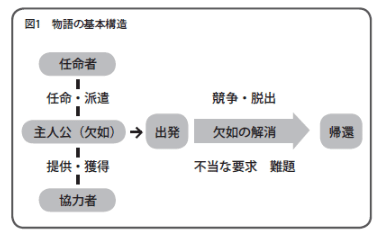

プロップは31の機能を挙げましたが、これらはすべて使われるわけではなく、「留守/禁止/違反/欠如/出発/手段の獲得/競争/勝利/欠如の解消/帰還」でも物語は成り立ちます。

これをさらにつづめ、絶対的に必要というものだけを挙げれば、「出発/帰還」が残ります。これが物語の基本構造です。

つまり、物語というのは、「どこかに行って帰ってくる」という構造を必ず持っていることになります。

ただし、「どこか」というのは現実の場所とは限りません。たとえば、臨死体験の場合は「あの世に行って戻ってきた話」となります。「幽霊を見た」という話の場合は、幽霊側から見れば「この世に行ってまた帰ってきた話」になります。

また、夢中になって恋や夢を追い、最後に元の自分に戻るという構造も「行って帰ってくる話」の一種と言えます。

いずれにしても、非日常的な異世界に行き、何ごとかあってまた元に戻るわけですが、そのとき、最初とは変化しているところがあります。多くは心の成長、ものの見方、考え方などですが、その差こそがその作品が言わんとするテーマになります。

物語の発端は「欠如」

「出発/帰還」以外にもいくつか重要な機能があります。それは「欠如/競争」で、これ加えると、「欠如/出発/競争/帰還」になります。

ほとんどの物語の発端は「欠如」ですね。小説でも映画でもなんでもかまいませんので、何か適当に思い浮かべてみてください。そこには必ず発端として「欠如」があるはずです。恋人、家族がいない、お金がない、富がない、元気がない、未来がない、自由がない、安心がない、あるべき自分がいない……。

その欠如を埋めるためには、なんらかの行動が必要です。闘争や競争とまではいかなくとも、自分との戦いのように、そこにはなんらかの戦いがあります。

つまり、なんの不足もなくて、不足を解消しようともしないのであれば、それは物語にならないということですね。

任命者、協力者、障害

ここに夢のない男がいたとして、これは「欠如」ですが、しかし、すべての人間が「夢を持っていたい」と思うわけではありませんから、「欠如」だけでは動機にはなりません。

このようなときに、主人公に行動させる機能が「派遣」です。スポ根アニメなら「輝く巨人の星となれ」と言ったりする行為や人物がそうです。

この場合、「派遣」をさせる人物は、主人公に目的を持たせる「任命者」とも言えます。

また、目的を任命するのではなく、いやおうなく巻き込んでしまう(巻き込まれてしまう)パターンもありますね。巻きこまれはひとつの「欠如」です。

それからもうひとつ、プロップの機能に「魔法の手段の提供、獲得」がありますが、これも重要です。

「魔法の手段」は現代のリアリズムで言えば、主人公を助けるアイテム、あるいは相棒です。プロップは「授与者」と言っていますが、現代の小説や映画、マンガなら「協力者」と言ったほうがしっくりくるでしょう。

最後に、人物の行動ではないのですが、物語には主人公の目的を阻む要素は不可欠です。プロップの機能で言うと、「闘争」「追跡」「脱出」「不当な要求」「難題」あたりになりますが、このように主人公を困らせ、悩ませ、葛藤させる要素がないとおもしろくなりません。

物語全般の注意点

ストーリーの素材ができたとして、それでは、ストーリーのチェックポイントを挙げていきましょう。まずはジャンルを問わず必要なポイントから。

【無駄】

あってもなくても物語の進行に影響しない無駄な場面は削りましょう。たとえば、冒頭に出てきたきり最後まで出てこない人物がいれば、「この人物がいなくても話が成り立つ。削れる」となります。

【矛盾】

気がついたら辻褄が合っていなかったということもよくあります。たとえば、前半と後半で人物のプロフィールが変わっているとか。大きな変化なら気づきますが、ちょっとしたことだと気づきにくいです。注意深くチェックしましょう。

【ご都合主義】

ご都合主義というのは、「ずいぶん都合がいいな」という不自然さ、作者にとっての都合のよさを言います。

「普通はこんなことにはならない」「こんなのありえない」という展開は興ざめですので、そうなる必然性を考えましょう。「偶然、たまたま、なぜか」としてもいい場合もありますが、物語は虚構ですから、「現実以上に自然」と思われるように作り込みたいところです。

エンターテイメントなら

娯楽性の強い作品の場合は、もう少し仕掛けが必要となります。

【伏線】

伏線とは、あとのシーンのために布石としてさりげなく出しておくもの……

エンターテイメント作品に必要な仕掛けを解説

特集「ストーリーメイクの鉄則」

公開全文はこちらから!

※本記事は「公募ガイド2012年4月号」の記事を再掲載したものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?