アインシュタインのもう1つの宿題が100年越しに解かれる

「アインシュタインの100年越しの宿題」と聞くと、物理や宇宙が好きな方は「重力波の検出」を連想すると思います。過去に重力波について投稿したので引用しておきます。

実は、もう1つ同じく100年前にアインシュタインが提示した仮説があり、それがつい最近日本の研究グループによって検証されました。

アインシュタインと言えば、「相対性理論」が真っ先に思い浮かびますが、細かくは、

1905年の特殊相対性理論、1915年にそれを拡張(加速度運動時にも適用)した一般相対性理論という段階を踏んでいます。

前述の「重力波」も、1915年の一般相対性理論から派生したものです。

今回は特殊相対性理論に関するものですが、派生ではなくまさにアインシュタインがストレートに仮説提示していた内容です。

「ストレート」というのは理由があります。

元々特殊相対性理論を唱えた投稿論文のタイトルは「運動物体の電気力学について」というものでしたが、今まで検証されてきたのは「時間の遅れ」や「静止質量」だけでした。

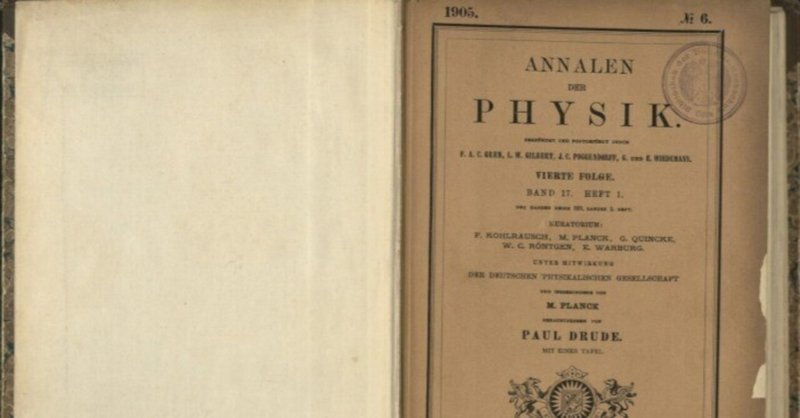

※画像タイトルはその論文が掲載された学会誌(金沢工業大学 ライブラリーセンター 所蔵)

つまり、電磁気の動きが光速に近いほど運動するときの挙動というタイトルにふさわしい直接的な実証実験は行われてなかったわけです。

それが今回、光速に近いビーム(電気を帯びている)で発生する電場を計測可能にしたのが画期的なことです。

結果だけいうと、特殊相対性理論で導かれる変換(ローレンツ変換)が実際起こっていることを確認しました。

これが史上初というのは何となく不思議な感覚を覚えます。

例えばそこまでして行う必要がないくらい他の傍証でこの理論の証明は十分だったのか、または光速に近い速さにおける電場計測技術力がなかったのか、若干モヤモヤしています。

ちょっと横道にそれますが、今回の電場測定では、もはや電波領域の先ともいえる「テラ(1兆)ヘルツ帯」での計測技術が採用されています。

このテラヘルツの周波数を使った通信環境の基礎研究が進んでいるようです。

近年の科学技術の成果で忘れてはならないのは、計測技術の進化です。

例えば、今の脳研究はMRI(磁気で血流をほぼリアルタイムに計測)やEEG(電気信号の捕捉方法)の登場でぐっと鮮度・解像度があがり必要不可欠な存在です。

これからも、理論と実験が二人三脚で進むと思いますし、もっといえば最新宇宙物理になると理論だけでも、物理学者だけでなく数学者も必要不可欠になりつつあります。

日本の宇宙理論研究で最先端を行くカブリ研究所も、正式名称からわかるとおり数学と物理が蜜連携して研究していることを象徴しています。

あの天才アインシュタインでさえ、特殊はともかく一般相対性理論を完成させるために数学が必要であることを悟り、数学に強い学窓生グロスマンの助けを得て理論を完成させたのは有名な話です。

100年以上たった現代では、過去の巨人がうちたてた肩の上でさらに高度で抽象的な理論(超ひも理論はその最たるもの)が学際的に展開されており、改めて学問の世界でも協調が求められていることを感じた次第です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?