JW168 日嗣皇子と呼ばれて

【孝霊天皇編】エピソード23 日嗣皇子と呼ばれて

紀元前255年、皇紀406年(孝霊天皇36)1月1日、孝霊天皇(こうれいてんのう)の御世。

ここは黒田廬戸宮(くろだの・いおど・のみや)。

第七代天皇、孝霊天皇こと、大日本根子彦太瓊尊(おおやまとねこひこふとに・のみこと)(以下、笹福(ささふく))は上機嫌であった。

この日、立太子がおこなわれたのである。

皇太子となったのは・・・。

笹福「言うまでもないが、念のため、言っておこう。大日本根子彦国牽尊(おおやまとねこひこくにくる・のみこと)じゃ。ニクルと呼んでくれ。」

ニクル「日嗣皇子(ひつぎのみこ)となった、ニクルにござる。以後、お見知りおきを・・・。」

そのとき、二人の皇子(みこ)が駆け込んできた。

彦五十狭芹彦(ひこいさせりひこ)(以下、芹彦(せりひこ))と稚武彦(わかたけひこ)(以下、タケ)である。

芹彦「ニクル! 日嗣皇子、おめでとう!」

タケ「ただいま、戻って参りました!」

笹福「汝(いまし)ら、わざわざ間に合わせたのか?」

芹彦「弟のめでたい日に、兄弟がおらぬは、寂しい限りと思いましてな・・・。」

タケ「帰還が遅れ、解説に支障をきたしてはならぬと思い、急ぎ戻って参った次第。」

ニクル「芹彦兄上、タケ兄上、かたじけのうござる。」

笹福「別に、汝(いまし)らが戻って来ずとも、解説はおこなえる。兄弟も、汝(いまし)らだけではないのじゃぞ?」

そこに、他の兄弟たちがやって来た。

鶯王(うぐいすおう)、日子刺肩別(ひこさしかたわけ)(以下、かたお)、彦狭島(ひこさしま)(以下、歯黒(はぐろ))である。

鶯王「芹彦、タケ。なにはともあれ、無事の帰還、祝着じゃ!」

かたお「お疲れ様でやんす!」

歯黒「あとでゆっくり、讃岐(さぬき)の話を聞かせてくれい。」

芹彦「兄上! かた兄(にい)! 歯黒!」

タケ「皆(みな)、お懐かしゅうござる。」

笹福「して、モモ(倭迹迹日百襲姫)たちは息災であるか?」

タケ「はっ。皆、息災にござりまする。」

芹彦「伯父上にも会って参りましたぞ。」

笹福「そうか。兄上に・・・。ということは、兄上は、引退あそばされたということじゃな?」

タケ「はっ。よろしく伝えておいてくれ、とのことでした。」

笹福「左様か。」

するとそこに、二人の大臣(おおおみ)がやって来た。

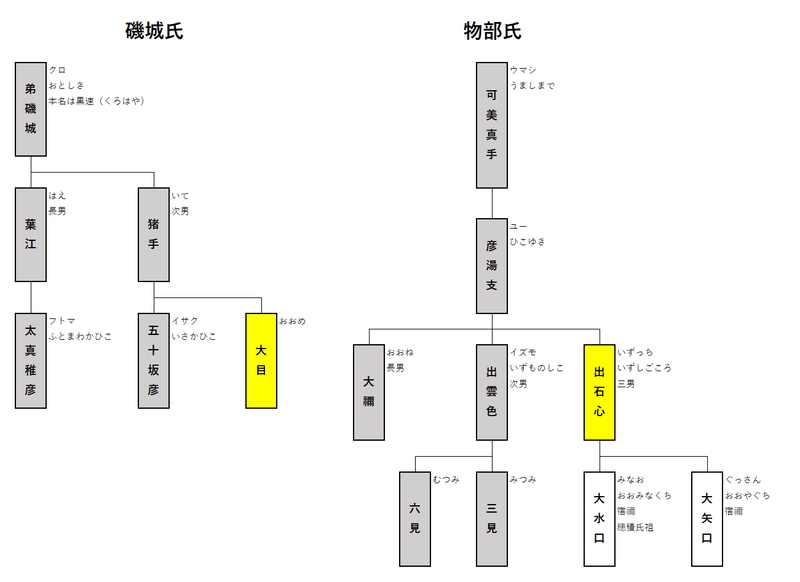

磯城大目(しき・の・おおめ)と物部出石心(もののべ・の・いずしごころ)(以下、いずっち)である。

大目「エピソード150以来の登場なんじゃほい。」

いずっち「わても、よう考えたら、エピソード152以来やで。」

笹福「二人とも、そのようなことを言うために来たのではあるまい?」

大目「そうだったほい。日嗣皇子の解説練習に来たんじゃほい。」

ニクル「我(われ)の解説練習?」

いずっち「せやで! これから、大王(おおきみ)の御世に創建された神社を紹介するんで、ニクル様にも参加してもらいまっせ。」

ニクル「相分(あいわ)かった。」

大目「では、始めるんじゃほい。創建された神社の名は・・・・・・・・・。」

芹彦「なにゆえ、溜めておるのじゃ!」

大目「八幡磨能峰宮(やはたうすのみねぐう)なんじゃほい!」

タケ「八幡? 『はちまん』とは読まぬのか?」

歯黒「八幡神社(はちまんじんじゃ)とは、関わり合いの無い神社なのではないか?」

芹彦「歯黒の申す通りじゃ! 八幡神社とは、十五代目を祀(まつ)りし神社。父上の御世に創建されるは、奇怪至極というものぞ!」

鶯王「ニクル・・・。このあたりで、真偽について問いかけよ。」

ニクル「は? え・・・ええ、まことのところは、どうなのじゃ?」

いずっち「まことを申せば、創建当初は、磨能峰宮(うすのみねぐう)だけだったんやで。」

大目「その後、鎌倉時代に、八幡神(はちまんしん)、すなわち十五代目を合祀(ごうし)したんじゃほい。それで『八幡』が、くっ付いたんじゃほい。」

鶯王「ニクル・・・。次は、鎮座(ちんざ)せる地について、尋ねてみよ。」

ニクル「し・・・して、この神社は、どちらに鎮座しておるのか?」

いずっち「山口県美祢市(みねし)の大嶺町東分(おおみねちょう・ひがしぶん)やで。」

鶯王「ニクル・・・。相槌(あいづち)と、地図を見て一言、申せ。別名が書かれておろう?」

ニクル「は・・・はい。お・・・おお、そうか。して、地図を見ると、別名が書いてあるぞ。『下領八幡宮(しもりょう・はちまんぐう)』と・・・。」

大目「さすがは、日嗣皇子なんじゃほい! 鎌倉時代に八幡神を合祀した際に、下領八幡宮と改称したんじゃほい。」

いずっち「ほんで、八幡磨能峰宮(やはたうすのみねぐう)となったのは、西暦1896年、皇紀2556年(明治29)のことやで。」

ニクル「何度も名が変わったのじゃな。」

鶯王「うむ。感想を入れてくるとは・・・。今のは、良かったぞ。」

タケ「兄上。聞こえておりまする。」

鶯王「なに? わ(私)の声が大きかったか?」

芹彦「それがしと比べたら、小(ちい)そうござるが、筒抜けには、変わり有りませぬぞ!」

鶯王「そ・・・そうであったか・・・。」

ニクル「気になさりまするな。兄上のおかげで、解説の何たるかを知ることが出来もうした。」

かたお「それで、創建された年は、いつなんでやんすか?」

大目「大王の御世に創建されたとしか、伝わってないんじゃほい。」

笹福「良し。そこまでじゃ。ニクル・・・如何(いかが)であったか?」

ニクル「き・・・緊張致しましたが、無事に解説を終えられ、安堵(あんど)致しておりまする。」

こうして、ニクルの日嗣皇子就任と神社紹介に成功したのであった。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?