JW201 遷宮と無関係

【孝元天皇編】エピソード4 遷宮と無関係

紀元前214年、皇紀447年(孝元天皇元)1月14日、大日本根子彦国牽尊(おおやまとねこひこくにくる・のみこと)(以下、ニクル)が即位した。

第八代天皇、孝元天皇(こうげんてんのう)である。

そして、あっという間に、三年の月日が流れたのであった。

すなわち、紀元前211年、皇紀450年(孝元天皇4)3月11日。

この日、遷宮(せんぐう)がおこなわれたのであった。

ニクル「して、どこに遷(うつ)ったのじゃ?」

ニクルの問いかけに、大臣(おおおみ)の磯城大日彦(しき・の・おおひびこ)と物部出石心(もののべ・の・いずしごころ)(以下、いずっち)が答える。

大日彦「軽境原宮(かるの・さかいはら・のみや)です。」

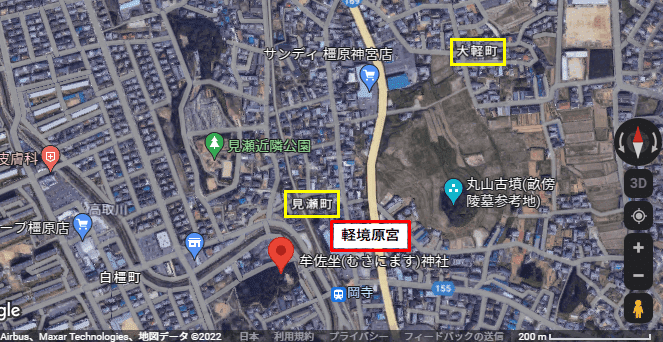

いずっち「奈良県橿原市(かしはらし)の大軽町(おおがるちょう)や見瀬町(みせちょう)の周辺と言われておりますなぁ。」

ニクル「はっきりとは分からぬのか?」

いずっち「まあ、しゃあないですな。なんてったって、伝説の時代やさかい・・・。」

大日彦「ちなみに、牟佐坐神社(むさにますじんじゃ)の境内とも言われていて、参道には、石碑が建てられておりますよ。」

ニクル「我(わ)が宮を顕彰して、神社が建てられたのか?」

いずっち「ちょっと違うみたいでっせ。」

ニクル「ち・・・違うのか?」

大日彦「見瀬町にある、牟佐坐神社(むさにますじんじゃ)は、大王(おおきみ)とは全く関係がないみたいです。」

ニクル「詳(つまび)らかに申せ。」

大日彦「安康天皇(あんこうてんのう)の御世に、身狭村主青(むさ・のすぐりの・あお)が、生霊神(いくたまのかみ)を祀(まつ)ったのが、始まりとなっておりますね。」

ニクル「安康天皇? 初耳じゃな?」

いずっち「当たり前でんがな。二十代目なんやさかい・・・。」

ニクル「にっ! 二十じゃと!?」

大日彦「ええ、ですから・・・かなり後の時代ですね。」

ニクル「し・・・して、生霊神(いくたまのかみ)とは?」

いずっち「天活玉命(あめのいくたま・のみこと)のことだす。エピソード23で語られた、生国魂神社(いくくにたまじんじゃ)とも関連が有ると言われてますなぁ。」

大日彦「ちなみに、生国魂神社ですが、地元では『生玉(いくたま)さん』の愛称で呼ばれています。」

ニクル「エピソード23と言えば、御初代様の東征の頃ではないか?」

大日彦「その通りです。難波(なにわ)に上陸した時のことですね。まだ、中(なか)つ国(くに)に入る前のことです。」

いずっち「その時に、生島大神(いくしまのおおかみ)と足島大神(たるしまのおおかみ)を祀ったんですわ。島が生まれる状態を表したのが、生島大神。島として成長して、満ち足りてる状態を表したのが、足島大神らしいですな。」

大日彦「ただし、大八洲(おおやしま)の守護神とされる『生玉(いくたま)さん』と同じ神というのは、あくまで、一つの説ですので、鵜吞みにはしないでくださいね。」

ニクル「同じ神でなかったなら、どうなるのじゃ?」

いずっち「どうなるんでしょうなぁ。なんせ『記紀(きき)』では、壬申(じんしん)の乱の時に、初登場する神様やさかい、わても、どう扱ったら、ええんか、よう分からんのですわ。」

ニクル「じ・・・壬申の乱?」

大日彦「四十代目のお話ですね。」

ニクル「よっ! 四十じゃと!?」

いずっち「ちなみに、創建後、いつの間にやら、祭神が高皇産霊神(たかみむすひのかみ)に変わったみたいですなぁ。」

ニクル「なにゆえ、変わったのじゃ?」

いずっち「そないなこと言われましても、わてにも、よう分かりまへん。」

ニクル「こ・・・これも、ロマンと申すものか?」

大日彦「ちなみに、宮地と比定されて以降は、大王も祀られておりますよ。」

ニクル「ようやく・・・と言ったところか。嬉しいのか、悲しいのか・・・。よう分からぬ。」

いずっち「ちょっと複雑ですなぁ。」

大日彦「ところで、大王。前回、私の代で、磯城家(しき・け)が断絶すると話した件ですが・・・。」

ニクル「おお・・・。あのことか・・・。して、磯城の地や三輪山(みわやま)の祭祀(さいし)については、如何(いか)なることになったのじゃ?」

大日彦「婿(むこ)を迎えることに致しました。」

ニクル「婿じゃと? それで・・・どの氏族(しぞく)から迎えるのじゃ?」

いずっち「当然、わてら物部(もののべ)に決まっとるやないですか!」

ニクル「物部氏から迎え入れるのか? して、誰を?」

いずっち「わての孫、そして、大綜杵(おおへそき)こと『ヘソ』の息子、伊香色雄(いかがしこお)でんがな! では、紹介しますぅ。『ガーシー』と呼んでおくんなはれ!」

ガーシー「まいど! 今度、婿になる『ガーシー』やで!」

大日彦「私の娘と思われる真鳥姫(まとりひめ)と結婚するんですよ。」

ガーシー「せやで! 任せといてや! とことんやったるでぇ!」

ニクル「待て、待て・・・。それより、娘と思われる・・・とは、如何(いか)なることじゃ?」

大日彦「実は『先代旧事本紀(せんだいくじほんぎ)』では、磯城県主(しき・の・あがたぬし)の倭志紀彦(やまとの・しきひこ)の娘と書かれてるんですよ。」

ガーシー「せやけど『シキヒコ』は『磯城氏の男性』っちゅう意味にもなるんよなぁ。」

大日彦「そうなんですよ。特定の人物を指す名前っぽくないんですよね。」

いずっち「そういうわけで、大日彦の娘という設定にしたんですわ。」

ニクル「とにもかくにも『ガーシー』が磯城氏を継ぐということか?」

ガーシー「ちゃいますよ! わてと、真鳥姫の間に生まれた子が、磯城を受け継ぐんですわ。」

ニクル「そ・・・そうか・・・。そうなるのか・・・。」

こうして、遷宮も無事に終え、磯城継承問題も解決されたのであった。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?