JW288 追撃の果てに

【疫病混乱編】エピソード40 追撃の果てに

第十代天皇、崇神天皇(すじんてんのう)の御世。

紀元前88年、皇紀573年(崇神天皇10)9月某日。

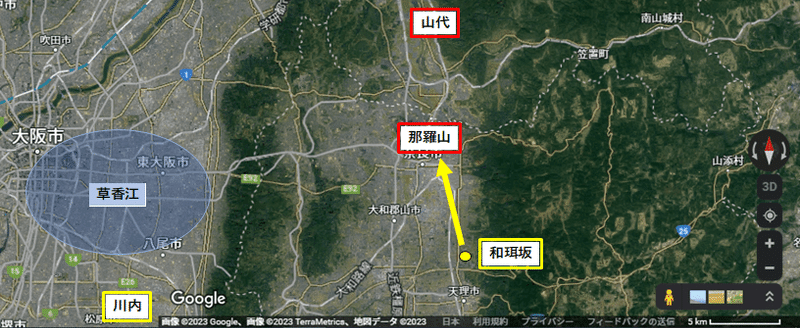

山代(やましろ)にて、武埴安彦(たけはにやすひこ)の乱が勃発。

首謀者である武埴安彦は討ち取られ、ヤマト側の大将、大彦(おおひこ)は、この物語のオリジナル設定により、兄弟の別れをする。

そのため、敗走する山代衆への追撃戦は、副将の和珥彦国葺(わに・の・ひこくにふく)(以下、くにお)がおこなうのであった。

くにお「作者め・・・。要(い)らぬ設定によりて、拙者(せっしゃ)一人で解説せねばならぬではないか・・・。」

そこに、一人の将が駆け寄ってきた。

一人の将「我(われ)が合いの手となりましょうぞ!」

くにお「ん? 誰じゃ?」

一人の将「我(われ)は、葛城(かずらき)より参陣仕(さんじん・つかまつ)った、櫂子(かいこ)と申しまする。」

くにお「相分(あい・わ)かった。では、櫂子よ! よろしく頼むっ!」

一方、逃げる山代衆は、前回紹介した羽振苑(はふりその)から、更に北へと向かっていた。

その集団の中で、山代衆のおっちゃんと兄ちゃんが叫んだ。

おっちゃん「あかんっ! 行き止まりや!」

兄ちゃん「えっ?! どういうこと?!」

おっちゃん「よう見てみぃ! 淀川(よどがわ)や!」

兄ちゃん「川、渡ったら、ええやないか! 橋が有るやろ?」

おっちゃん「阿呆っ! わてらの時代の淀川は、川幅が半端ないんや! 橋なんて、有るかいな!」

兄ちゃん「ええ!? そ・・・そんな・・・・・・。あっ!」

おっちゃん「どないしたんや?」

兄ちゃん「恐ろしさのあまり、大きい方、漏(も)らしてもうた・・・。」

おっちゃん「何やってんのや!? 屎(くそ)が褌(はかま)から漏れてるやんけっ!」

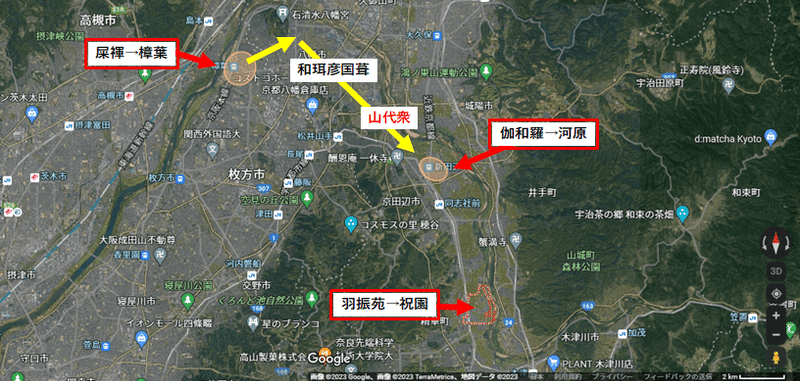

櫂子「よって、この地は、屎褌(くそばかま)と名付けられもうした。」

兄ちゃん「奈良時代には、樟葉(くすば)と呼ばれるんや!」

おっちゃん「二千年後の大阪府枚方市楠葉(ひらかたし・くずは)のことやで!」

くにお「左様か! では、山代衆よ! 我(われ)らに降れっ!」

おっちゃん「何、言うてんのや! 諦(あきら)めへんでぇ! 右に曲がるんや!」

くにお「まだ、逃げるか!」

兄ちゃん「せやけど、臭いし、重いし、走るのが、しんどくなってきた・・・。」

おっちゃん「こうなったら、甲(よろい)を脱ぐしかないでぇ!」

兄ちゃん「せ・・・せやな! 脱ごか!」

櫂子「よって、この地は、伽和羅(かわら)と名付けられもうした。」

おっちゃん「二千年後の京都府京田辺市河原(きょうたなべし・かわら)のことやで!」

くにお「なにゆえ、甲を脱いで『カワラ』になるのじゃ?」

櫂子「甲を脱いだ折、『カラカラ』と音がしたゆえと、聞き及んでおりまする。」

くにお「そ・・・そう聞こえたのなら、致し方ないのう。」

兄ちゃん「ほな、そういうことで・・・。」

おっちゃん「さいなら!」

くにお「あっ! まだ、逃げるか!」

山代衆は、更に逃げたが、最終的に逃げきれないと悟り、頭を地につけて謝罪した。

兄ちゃん「我君(あぎ)!」

おっちゃん「我君(あぎ)!」

くにお「ん? 何を言っておるのじゃ?」

櫂子「これは『我が君』という意味でして、ヤマトの大王(おおきみ)を主君と認める・・・ということにござりまする。」

兄ちゃん「ちなみに、頭を地につけることを『ノミ』するというんやで!」

くにお「ノミ?」

おっちゃん「ノミは『日本書紀(にほんしょき)』にて、『叩頭(こうとう)』という漢字が、当てられてるなぁ。」

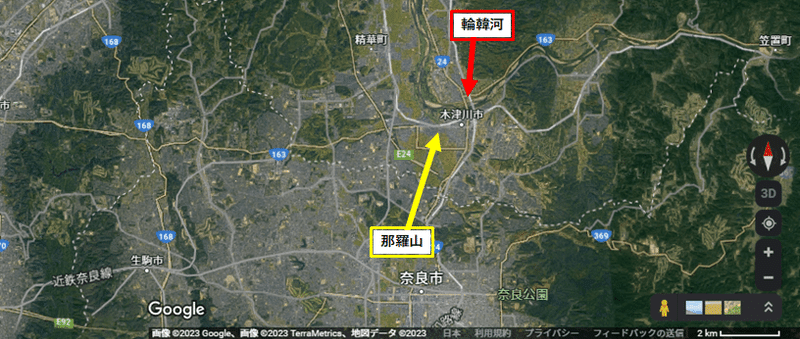

櫂子「よって、ノミしたところは、我君(あぎ)と名付けられもうした。」

兄ちゃん「二千年後の京都府木津川市(きづがわし)の山城町平尾(やましろちょう・ひらお)やで! そこの里屋敷(さとやしき)と言われてるで!」

くにお「とにもかくにも、謀反(むほん)を平定したわけじゃな・・・。」

するとそこに、大彦がやって来た。

大彦「みなさん、お疲れ様なんだな。」

くにお「大彦様! 今頃、来られても、解説するモノは有りませぬぞ。」

大彦「そんなことはないんだな。祝園神社(ほうそのじんじゃ)が有るんだな。」

櫂子「山代衆を多く討ち取りし、羽振苑に鎮座(ちんざ)する神社にござりまするな? 二千年後の京都府精華町祝園(せいかちょう・ほうその)の柞ノ森(ほほそのもり)にござりまする。」

大彦「その通りなんだな。安彦の御魂(みたま)を鎮(しず)めるために創建された・・・とも伝わっているんだな。そこには、少し変わった祭(まつり)が有るんだな。」

おっちゃん「変わった祭?」

大彦「その名も『いごもり祭』なんだな。居籠(いごも)るという意味なんだな。」

櫂子「安彦様の怨霊が、田畑を荒れさせたゆえ、村人たちは忌(い)み籠(こも)り、安彦様の御魂(みたま)を鎮(しず)めた・・・という伝説から生まれた祭とされておりまする。」

兄ちゃん「それやったら、わてらが降伏した『我君(あぎ)』でも、同じ祭をやってるで!」

おっちゃん「和伎坐天乃夫支売神社(わきにいますあめのふきめじんじゃ)や! 涌出宮(わきでのみや)とも呼ばれてるで!」

大彦「涌出宮の創建は、西暦766年、皇紀1426年(天平神護2)と伝わっているんだな。そのとき、突然、森が現れたことから、涌出宮と呼ばれるようになったんだな。」

次回、いごもり祭についての解説がおこなわれる。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?