JW286 大坂の戦い

【疫病混乱編】エピソード38 大坂の戦い

第十代天皇、崇神天皇(すじんてんのう)の御世。

紀元前88年、皇紀573年(崇神天皇10)9月某日。

武埴安彦(たけはにやすひこ)(以下、安彦)と、妻の吾田媛(あたひめ)が謀反(むほん)を起こした。

彦五十狭芹彦(ひこいさせりひこ)(以下、芹彦(せりひこ))と、稚武彦(わかたけひこ)(以下、タケ)は、大坂(おおさか)にて、吾田媛の軍勢を迎え撃つ。

ちなみに、大坂は、現在の奈良県香芝市逢坂(かしばし・おうさか)といわれている。

吾田媛「川内(かわち)の豪族を率い、中つ国に坐(いま)す、偽物の大王(おおきみ)を討ち取らんっ!」

タケ「ど・・・どういうことじゃ? 安彦は、如何(いかが)したのじゃ?」

芹彦「もしや、川内の軍勢は搦手(からめて)で、本手(ほんて)が、異なるところより攻め込んでおるのではないか?!」

タケ「搦手・・・別動隊ということか・・・。」

吾田媛「ヤマトは、中つ国だけのモノにあらずっ! 今日より、新たなヤマトが始まるのです!」

川内衆「新しいヤマトにするんやぁぁ!!」×多数

芹彦「新たなヤマトじゃと?! 何をぬかすかぁ!!」

タケ「オミナ(女)といえども、容赦(ようしゃ)は、せぬぞっ!」

吾田媛「容赦無用に願うっ! 皆、かかりなさいっ!! 川内に弥栄(いやさか)有れぇぇ!!」

川内衆「川内に弥栄有れぇぇ!!」×多数

攻め込んでくる川内衆。

ヤマトの軍勢が、一斉に反応する。

タケ「皆の衆っ! 矢をつがえよっ!」

芹彦「致し方なし! 妻を失いし、それがしが、人の妻を斬ることになろうとは・・・。」

両軍、入り乱れての戦いが始まった。

血霧が舞う。

草も木も朱に染まる。

人々の熱気の中、干戈(かんか)の音を潜り抜け、芹彦が、吾田媛に迫る。

芹彦「吾田媛ぇぇ!! 覚悟ぉぉ!!」

吾田媛「何も見えていない者たちよ! 安彦様が見ている道の大きさを知れっ!」

芹彦「安彦の見ている道じゃと!?」

吾田媛「安彦様は、秋津洲(あきつしま)を一つにしようとしておられるっ! 今こそ、一つとならなければ、異国(とつくに)に呑み込まれてしまうのです! 中つ国しか見えていない、あなた方には、分からない道よ!」

芹彦「安彦は、そこまで見えておるか!?」

タケ「双方、何を言うておるのじゃ! このような、やり取り、『記紀(きき)』には無いぞ!」

吾田媛「それでも言わせてもらいますわっ! 川内も、山代(やましろ)も、他の国々も、ヤマトなのです! 中つ国だけではないのですっ!」

芹彦「まことに天晴(あっぱれ)! されど、一つだけ、誤(あやま)りが有るっ!」

吾田媛「誤り?」

芹彦「ミマキには・・・。大王には! その道、見えておる! 四道将軍(しどうしょうぐん)も、そのために、おこなうのじゃ! 覚悟ぉぉ!!」

ザクッ!

吾田媛「そ・・・そうですか・・・。さ・・・最期に、良きことが聞けました・・・グフッ。」

芹彦「敵将、吾田媛、討ち取ったりぃぃ!!」

川内衆「吾田媛様ぁぁ!!(;゚Д゚)」×多数

大将を討たれても、川内衆は、一歩も引かなかったのであろう。

残らず斬り捨てたと「日本書紀(にほんしょき)」は語る。

いわゆる殲滅戦(せんめつせん)である。

タケ「なんとか、退(しりぞ)けることができたな・・・。」

芹彦「タケ・・・。今日は、なにゆえか、剣が重いぞ・・・。」

一方、大彦(おおひこ)は、山代(やましろ)で兵を挙げた安彦と戦うべく、準備に取り掛かっていた。

副将の和珥彦国葺(わに・の・ひこくにふく)(以下、くにお)を合いの手に迎え、解説がおこなわれる。

大彦「出陣の前に、和珥(わに)の武〔金+喿〕坂(たけすきのさか)の頂上で、忌瓮(いわいべ)の下の部分を土に埋めるんだな。」

くにお「大彦様。忌瓮(いわいべ)とは、何でござろうか?」

大彦「忌瓮(いわいべ)とは、祭祀(さいし)に使う甕(かめ)のことなんだな。傾(かたむ)かないように、下の部分だけを埋め、据え置いた状態にして、神々を祀(まつ)るんだな。」

くにお「何のために、そのようなことを?」

大彦「軍の首途(かどで)を祝うためなんだな。これで、勝利は間違いなし・・・ということなんだな。坂については、エピソード284で紹介した、和珥坂(わにのさか)だと思うんだな。」

くにお「では、祭祀も終わりましたゆえ、出立致しましょうぞ!」

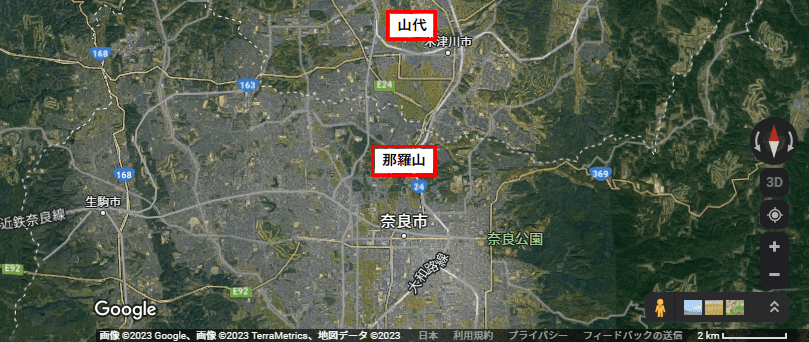

大彦軍は、和珥から北上し、山代(やましろ)に面する丘陵地帯に陣を敷いた。

大軍勢によって、草木は踏み均(なら)され、頂上部分は真っ平となった。

くにお「その光景を見た、地元の者たちは、那羅山(ならやま)と名付けたそうじゃ。」

大彦「踏み均した山・・・均した山・・・ならやま・・・ということかな?」

くにお「左様にござりまする。ちなみに、二千年後には、平城山(ならやま)という駅も有りまするぞ。」

大彦「ん? 漢字が違うんだな。」

くにお「後の世になりまするが、平城と書いて『なら』と読むようになるそうでして・・・。」

大彦「不思議な読み方なんだな。」

山頂で、二人が解説をしていると、南下してくる、安彦軍の姿が見えてきた。

くにお「大彦様! やって参りましたぞ!」

大彦「では、山を下り、川の畔(ほとり)に進むんだな。」

くにお「川を挟んで、相対(あい・たい)すると?」

大彦「その通りなんだな。那羅山は、押し込まれた時の砦(とりで)なんだな。」

くにお「かしこまりもうした。ちなみに、川の名は、輪韓河(わからがわ)にござる。」

大彦「では、さっそく、輪韓河まで動くんだな。」

ついに両軍が、ぶつかる。

つづく

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?