オススメの社寺⑦ 大和神社

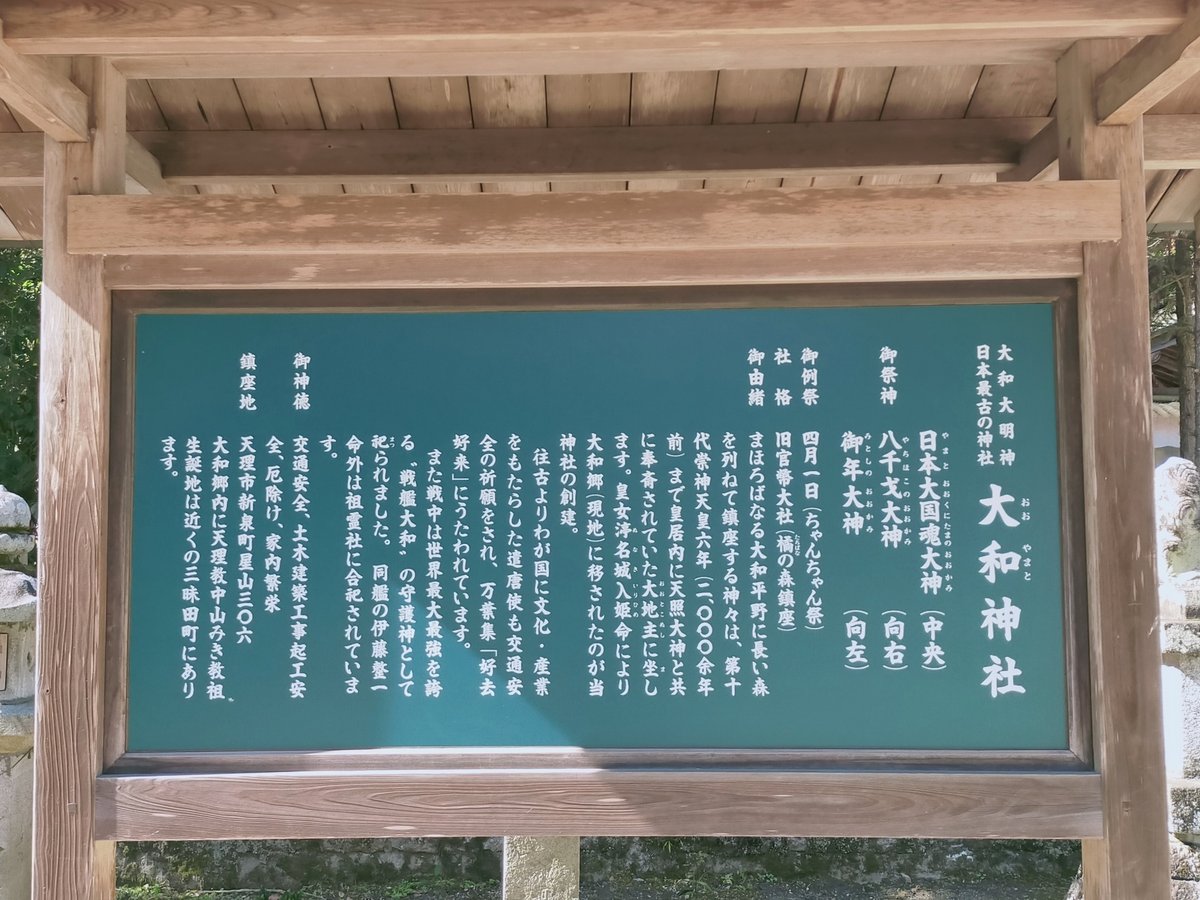

大和神社

奈良県天理市新泉町

ご祭神

日本大国魂大神(大己貴神の荒御魂)

八千戈大神(大国主神の異称)

御年大神(素戔嗚尊の御子神)

オススメの社寺と言いつつ、古代史の謎へご案内します(笑)

『好去好来』

私が大和神社に興味を持ったのが、山上憶良の歌『好去好来』です。「さようなら、ご無事でご帰還を」という意味で、遣唐使として出発する(733年)多治比広成に向けて詠んだ歌とされます。山上憶良自身も702〜707年、遣唐使随員として唐へ行っていますので、命がけの旅であることをよく知っての歌だと思います。

この歌に、「天地の大御神たち、大和の大国魂、ひさかたの天の御空ゆ天翔り、見渡し賜ひ」(神々が船の行く手を天の高みから見守り給う)という一節があります。

その大和の大国御魂が、大和神社のご祭神 日本大国魂大神だとされています。

戦艦大和

さらに当社には戦艦大和にまつわる話しも伝わります。

① 大和神社の参道と、戦艦大和の全長はほぼ同じ(270m)。② 戦艦大和には、大和神社の分霊が祀られていた。③ 大和神社を描いた堂本印象作「戦艦大和守護神」は艦長室に掲げられていた(絵画は天一号作戦へ向かう前に燃えやすい物を陸揚げしたことで難を逃れ、戦後の進駐軍の接収からも地元民が守った)

「大和」という名前にちなむだけだったのかも知れませんが、前述の歌『好去好来』の遣唐使にしても、「戦艦大和」にしても、深く関係するのは「海」です。航海の無事を祈念するなら、例えば住吉神のような海神を守護神にすると思うのですが、なぜ大己貴神の荒御魂だったのか。国土を守る大地主神という意味で祭られたのでしょうか?『好去好来』は遣唐使として旅立つ知人の無事を祈る歌ですから、国土守護とは関係なさそうです。

『日本書紀』はどう記すか

・崇神天皇5年疫病が蔓延した。

・「宮中内に天照大神と日本大国魂神が同床共殿で奉斎されていたが、二神はそれぞれの威勢を遠慮されて、共に住みたもうことを心地よく思わなかった。そこで、天照大神には豊鍬入姫命をお付けになって倭の笠縫邑に祭られた。また、日本大国魂神には渟名城入姫命をお付けになってお祭りさせた」

・ところが渟名城入姫命は髪が抜け落ち祀ることが出来なかった。

・大田田根子を大物主神の祭主に、市磯長尾市を倭大国魂神を祀る祭主にすれば天下は太平となると夢に神が現れて告げる。

・神のお告げ通りにすると天下は治まった。

次の垂仁天皇の巻、伊勢の祭祀の段で、天照大神は豊鍬入姫命に代わって倭姫命が各地を訪ね、最終的に伊勢に鎮まり祀ったことを記したあと、(一説によれば)として、倭大神が神がかって「伊弉諾尊、伊弉冉尊が、天照大神は高天原を治め、代々の天皇は葦原中国の天神地祇を治め、私は大地官(地主神、すなわち国魂)を治めよと仰せられた」と言われた。

さらに「崇神天皇は天神地祇はお祭りになったが、詳しくはまだその根源を探らず、枝葉のことに終始した為に短命だった。貴方(垂仁天皇)は先帝の及ばなかったことを悔いて私を祭れば寿命は長くなるだろう」と言われます。

そしてそのあとに続く記述で、①祭主を渟名城入姫命に変えて、倭直の祖 長尾市宿禰に祀らせた。②出雲の神宝を検閲した。③弓矢および刀を諸神社に納め、神地・神戸を定めて、季節ごとに祀らせたと続いてこの段が終わります。

「枝葉」とは何のこと?「根源」ってなに? いま一つスッキリしません。大和神社のホームページご由緒に、神社としては珍しく「大和神社について」として、ご祭神や創建の場所、中世のことなど様々な検証を載せておられます。

私もいろいろ調べてみました。

① 平安京遷都で相対的に大和の地主神の地位が低下した。神仏習合の影響や、興福寺の支配などの影響も大きかったと考えられます。

② 中世には神社は見る影もないほど衰退し、大和の地主神から近在の邑の鎮守社になっていた。

③ そうしたことから、近世以前にすでに大和神社祭神については諸説混在した状況にあった。

④ 江戸時代、幕府・藩の統制のもと社寺の秩序化が行われると、社寺の復興・復権などを目的として「由緒」が求められるようになった。

⑤ 大和国諸社の由緒記を述作した神道家に今出河一友がいた。

⑥ 今出河一友が『大倭神社注進状』を記した。

⑦ 現在のご祭神はこの『大倭神社注進状』を元にしている。

⑧ 『大倭神社注進状』は今出河一友の創作であって偽書とされている

(参考 創られた由緒 向村九音著 勉誠出版 )

以下私の妄想です

時代を遡ってみましたが、結局確証ある答えはみつからなかったものですから、ここから先は私の妄想話しです。

『日本書紀』崇神天皇の巻で、大田田根子を捜し出し大物主神を祀り、市磯長尾市をして倭大国魂神を祀る記述は、氏族がそれぞれの祖神をを祀る起源を表したものだと私は解釈しています。また、『日本書紀』編纂と同時代を生きた山上憶良が、知人の航海の無事を詠んだ歌の中に記す大和の大国魂が大己貴神の荒御魂とするのは、どうしても違和感があって、違う視点で考えてみようと思いました。

神武東征の論功行賞で倭国造に任命されたのは椎根津彦です。神武東征の水先案内人であり東征第一の功労者です。そして長尾市宿禰(市磯長尾市)は椎根津彦の後裔です。崇神天皇の御代に、氏族がそれぞれの祖神を祀り始めたという考え方から、倭大国魂神(大倭大神)は倭氏(倭直氏)の祖神ではないのかと考えてみました。

渟名城入姫は、崇神天皇と尾張氏の尾張大海媛の娘です。籠神社、海部氏系図では、椎根津彦は海部氏の一族とします。しかし、同じ天火明命を祖神とする尾張氏血統の渟名城入姫には祀ることができず、市磯長尾市が倭大国魂神を祀るようになったという記述はどう考えればよいでしょう。大物主神の大田田根子同様、本来祀るべき氏族の者が祀ったとするのであれば、倭大国魂神は倭氏の祖神で、椎根津彦も海部・尾張氏の系統では無いと言えます。

それに、垂仁天皇の巻に登場する倭大神は、「伊弉諾尊、伊弉冉尊が、天照大神は高天原を治め、代々の天皇は葦原中国の天神地祇を治め、私は大地官を治めよと仰せられた」と言われたわけですから、天火明命は神生みの時にはまだ存在していませんので天火明命が大倭大神とすることはありません。

私は、椎根津彦は伊弉諾尊、伊弉冉尊の「神生み」で生まれた海神(古事記は大綿津見神)を遠祖とする海人族と考えています。国つ神ですが、神武天皇の母(玉依姫)・祖母(豊玉姫)がいずれも海神豊玉彦の娘ですので、神武天皇と母系でつながります。

大倭大神の言う「根源」が、倭氏の祖神のことをなのか、それとも『日本書紀』の後段「出雲の神宝」にかかる話しなのかわかりませんが、もし海神が大和神社の原初の祭神なら、『好去好来』で遣唐使の無事を祈って歌われる「大和の大国魂」も、戦艦大和の守護神として選ばれることも全く違和感がないなと妄想したわけです。

大和神社は、8〜9世紀頃までは、伊勢の神宮に次ぐ神階・神封を有していたと記録されます。その後衰退しますが、その過程で

原初の姿が失われてしまったのではないかと考えます。「祀る人が居てこその神」と常々言っていますけれど、おそらく中世に倭氏の一族は当地から離散したのではないかと思われます。氏族が祖神を祀るのは、亡くなった人は祖神としてその一族の守神になると考えられていたからですが、祀る人々がいなくなれば、祖神はその土地にいることはできません。

私はスピ系の人間ではありませんが、2年前に大和神社を訪れた際に撮った写真に、光がさしたようなものがうつっていて、原初のことを調べろと言われたような気がして今日に至ります。

古代史の沼にハマりたい方にはぜひオススメしたい神社です(笑)

古代史好きだけでなく、スピリチュアルな方には本殿隣に高龗神社があります。 「龗」は「龍」の古語と言われる水神ですが、『延喜式』に丹生川上神社の奉斎は大和神社神主が担ったとあることから、丹生川上神社は大和神社の別宮だとする説もあります(出典は『大倭神社注進状』ですが)。

また、古墳好きの方には、神社参道北側に大和古墳群の一つ「星塚古墳」があります。案内によると大正時代に刊行された『奈良県山邉郡誌』に「神武天皇ノ皇后姫蹈鞴五十鈴媛命ノ御陵」の伝承があると記されているそうです。

よろしければ、媛蹈鞴五十鈴媛命の記事もご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?