物部氏の伝承地を訪ねる⑪ 越後一宮 彌彦神社

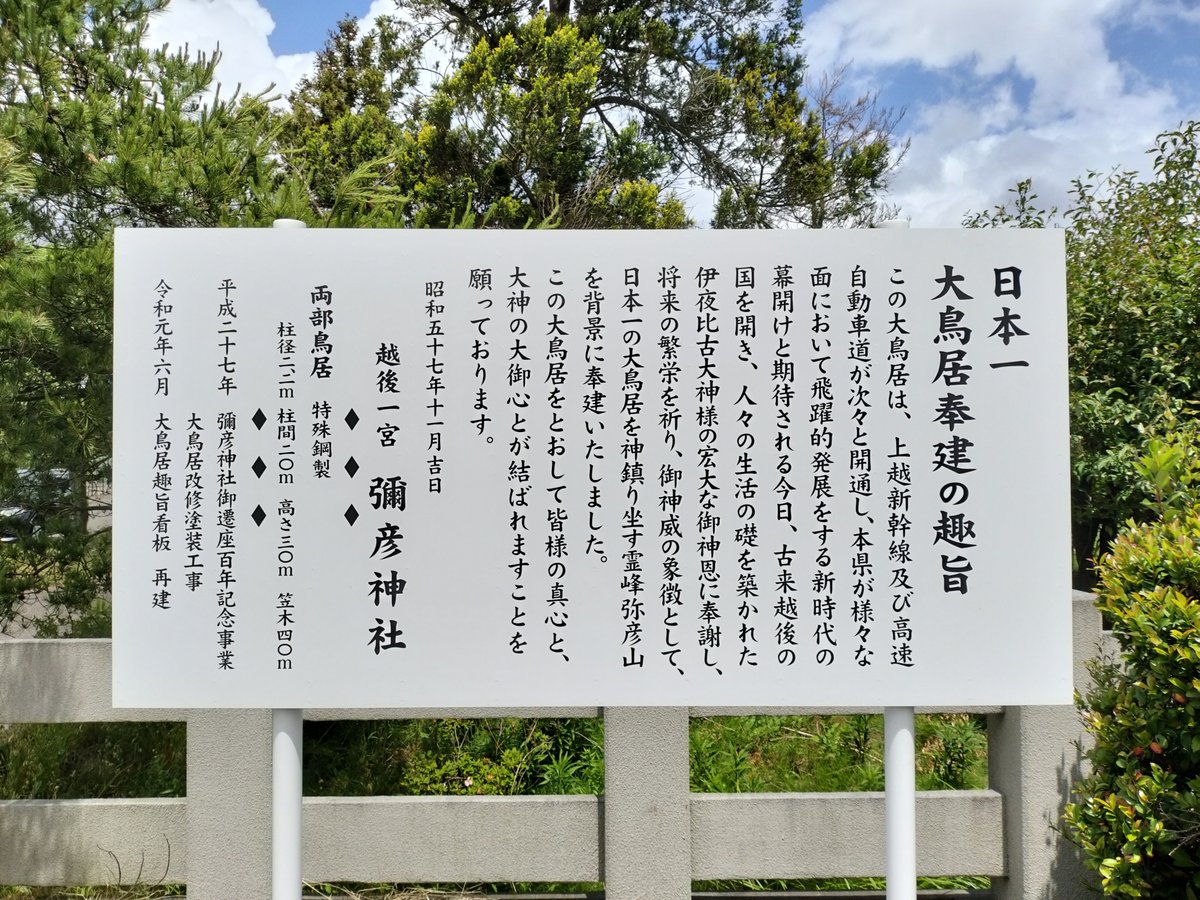

新潟へ行ってきました。今回は越後国一之宮 彌彦神社をご紹介します。

「物部氏の伝承地」で彌彦神社??と思われるかも知れませんが、しばらくお付き合いください。

御由緒にある熊野の出来事は 、

素晴らしい神社ですが、歴史目線でみると、御祭神の伊夜日子大神は伊夜日子大神であって、天香山命とするのは矛盾があるように思えます。

神社HPに載る系図。『先代旧事本紀』に記される内容をベースにされているようです。

妻の 熟穂屋姫命に関しては、『先代旧事本紀』に〝異腹の妹で妻〟と記されるものの、饒速日命と御炊屋姫の子とは書かれておらず、饒速日命と御炊屋姫の子は宇摩志麻遅命と記します。弥彦神社系図では宇摩志麻遅命の位置に熟穂屋姫命が記されます。

『先代旧事本紀』は、宇摩志麻遅命が長髄彦を斬って神武天皇に帰順したあと、

宇摩志麻治命は、天物部(饒速日命と共に天下った二十五部の物部)を率いて荒ぶる逆賊を斬り従え、さらに軍を率いて国内を平定して復命した。

また、石見一宮 物部神社由緒は

御祭神(宇摩志麻遅命)は、天香具山命と共に物部の兵を卒いて尾張・美濃・越国を平定され、天香語山命は新潟県の弥彦神社に鎮座されました。御祭神はさらに播磨・丹波を経て石見国に入り、都留夫・忍原・於爾・曽保里の兇賊を平定し、厳瓮を据え、天神を奉斎され(一瓶社の起源)、安の国(安濃郡名の起源) とされました。

と記します(『記紀』には記述がありません)。

もう一社、新潟県柏崎市の越後国二宮 二田物部神社 社伝には、

祭神 二田天物部命は、天香山命に従って高志国(越国)に来臨した。石地(柏崎市西山町石地)で天香語山命と別れたのち、多岐佐加の二田を献上する者がいたので、その地に居を定めて里を「二田」と称した。また、二田天物部命は二田の土生田の高陵に葬られたという。

彌彦神社の歴史を詳しく知りたい方は、以下のサイトによくまとめられていますので、そちらをご覧ください。

江戸時代の神道家 橘三喜の影響を受けた、時の神主 高橋光頼によって廃仏・縁起の改定が行われ、それ以降ご祭神が天香山命になったと記します。その時に社家も尾張氏の後裔を称したとされます。

それまでは、弥彦山を神体山とする伊夜比古神であったのであろうと考えられます。

『先代旧事本紀』に「天物部(饒速日命と共に天下った二十五部の物部)を率いて国内を平定した」と記されるのは宇摩志麻遅命です。彌彦神社由緒書の「北辺鎮護国土開発の勅命を奉じて越路に降りられ・・」、石見一宮の物部神社社伝の「天香具山命と共に」、二田物部神社の「天香山命に従って高志国(越国)に来臨した」など、これらの天香山命の伝承がどのような経緯で加わったのかわかりません。

それでも各神社社伝は大枠としては『先代旧事本紀』をベースにされているみたいなので、あえてその『先代旧事本紀』の「国造本紀」から原初の姿を探ってみると、

第10代 崇神天皇の御代に、

高志深江国造 (新潟市、西蒲原郡)※弥彦村は西蒲原郡

阿部氏族(大彦命の後裔)と同祖 素都奈美流命

久比岐国造(糸魚川市、上越市、柏崎市の一部)

大和直と同祖 御戈命

を国造に定めたと記します。

また、第13代 成務天皇の御代には、

高志国国造(越国全域)に阿閉臣(大彦命の後裔)の祖先屋主田心命の3世孫 市入命を 国造に定めたともあります。

ちなみに、大彦命の後裔 阿部氏、阿閉臣とは、

孝元天皇−大彦命−武渟川別命−豊韓別命−雷別命−阿倍阿加古(阿倍氏の祖)

孝元天皇− 大彦命−背立大稲輿命−屋主田心命−大伊賀彦命−稚子−阿閇国見(阿閉氏の祖)

久比岐国造については前回記事で書いていますので、よろしければ「番外編 椎根津彦の巻」をお読みください。

彌彦神社のある地は、上古には北道へ派遣された大彦命の後裔氏族が国造であったことを考えると、

「おやひこさま」、伊夜比古大神とは、大彦命「おおひこさま」なのではないのかとも考えられます。

四道将軍については、

大彦命は第8代 孝元天皇の御子ですが、母は物部氏の鬱色謎命です。北陸道制圧に大彦命が物部の兵を率いたとしても不思議ではありません。また、『先代旧事本紀』が崇神天皇の御代に高志深江国造と久比岐国造を定めたと記すのも見落としてはなりません。

もし宇摩志麻遅命や天香山命が国土を平定したのなら、初代神武天皇の御代にその時の誰かが国造が定められてもおかしくありませんが、『日本書紀』が四道将軍として大彦命を派遣した第10代崇神天皇の御代に『先代旧事本紀』は当地の国造を定めたと記します(ちなみに『先代旧事本紀』には四道将軍の記述はありません)。

大彦命の後裔氏族が国造となり、また、柏崎市西山町には「御祭神二田天物部命が天香山命に従って高志国(越国)に来臨した」と伝える二田物部神社があります。

創建不詳 式内社(越後国三島郡物部神社) 越後国二宮 主祭神 二田天物部命

書き置きの御朱印

柏崎市には他にも物部神社が二社あります。そのうちの一社 下田尻の物部神社も訪れてみました。

今回の旅で感じたことは、彌彦神社が御祭神を天香山命とする以外に尾張氏の気配は感じられませんでした。一方で柏崎市には物部神社が三社もあるなど物部系一族の痕跡を感じました。

新潟県埋蔵文化財センターのHPでみると、弥生中期から当地では農耕集落跡がみられます。弥生後期には高地性集落・環濠集落が盛んにつくられますが、古墳時代前期にそれらが廃れ、ムラは低地に移ったようです。それは私の妄想する大彦命や国造が定められた時代に付合します。

御祭神のことをああだこうだ書きましたが、参拝されるほとんどの方はそんなことどうでも良い話しで、私もそれはそう思います。日本一の米どころ新潟県は、明治時代には人口も日本一でした。その越後の国の開拓神である「おやひこさま」 が鎮座する信仰と観光の弥彦山。どこを切り取ってもフォトジェニックな弥彦神社。たとえ遠方からでも、一度は行ってみる価値がある神社だなと思います。

ちなみにこちらの参拝方法は、出雲大社や宇佐神宮などと同じで「二礼四拍手一礼」です。