「私たちは、ホロコーストとその影響をいまだ十分には理解していない」|ホロコースト最年少生存者たち|レベッカ・クリフォード【序章公開】

「生き残れて幸運だったね」

「どうせ何も覚えてないだろう?」

「家族と再会できてよかったじゃないか」

それって、ほんとう?

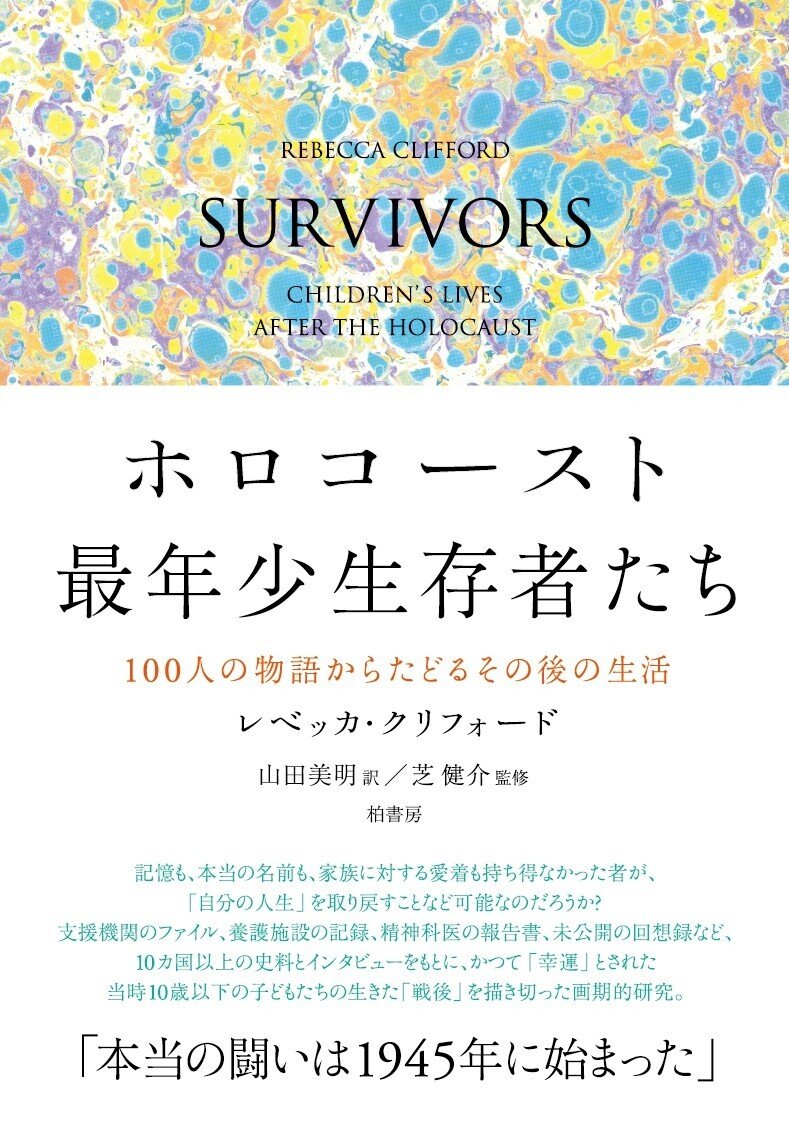

2021年8月27日に、柏書房からレベッカ・クリフォード著『ホロコースト最年少生存者たち――100人の物語からたどるその後の生活』が刊行されます。

記憶も、本当の名前も、家族に対する愛着も持ち得なかった者が、「自分の人生」を取り戻すことなど可能なのか? そんな問いを軸に、支援機関のファイル、養護施設の記録、精神科医の報告書、未公開の回想録など、10カ国以上の史料とインタビューから、かつて「幸運」とされた当時10歳以下の子どもたちが経験した「戦後」を描き切った一冊です。

まだ幼かった彼ら・彼女らは、戦時中、どのようにして生き延びることができたのでしょうか。終戦直後、どのような扱いを受け、ときに、大人たちの「取引」の対象になったのでしょうか。あるいは思春期以降、自らの「記憶の空白」をどのように埋めようとしたのでしょうか。心理学や精神分析学は、彼ら・彼女らの心を救えたのでしょうか。彼らは大人たちのインタビューに対し、どこまで「本音」で語ることができたのでしょうか。そして、人生を終えるにあたり、何を思うのでしょうか――。

戦後75年の歩みを膨大な資料から跡づけるとともに、ホロコーストの子どもたちを巡る「神話」を打ち砕いていきます。

監修に『ホロコースト』(中公新書)著者・芝健介さん(東京女子大学名誉教授)を、翻訳に山田美明さんを据え、2021年ウルフソン歴史賞候補作品を早くも全訳。本稿では特別に、序章を無料公開します。ひとりでも多くの方に、彼ら・彼女らの物語が届くことを願います。

▼日本語版解説も公開中▼

【備考】

・ 本書は以下の日本語訳です。Rebecca Clifford, Survivors: Children’s Lives After the Holocaust (Yale University Press, 2020)

・ 本文中の〔 〕内は訳者・監修者による補足です。

・書籍版には原注や参考文献もすべて収録していますが、無料公開版では煩瑣になるのを避けるため割愛しています。

・ホロコースト生存者の名前は、ファーストネームのみ本名を用い、あとはイニシャルで表記しています(ごく一部のケースについては仮名)。公文書館が課す条件を満たしつつ、名前というアイデンティティのごく基本的な部分を奪わないための措置です。この方針については、書籍版の「ホロコースト生存者の名前について」で詳説しています。

*

テレージエンシュタットのゲットー兼収容所から生還した七歳のリッツィ・Sは、解放後イギリスに連れてこられ、ホロコーストを生き延びたほかの子どもたちと一緒に養護施設で暮らしていた。一九四六年夏、そこへ一人の男性がやって来た。男性は、自分はリッツィの父親であり、一緒に来た女性は母親だと言った。当時は、こうしたことがあってもおかしくはなかった。サリー州の農村でひっそりと暮らしていた子どもたち自身にも養護施設のスタッフにも、子どもたちの両親がどうなったのか、はっきりしたことは何もわからなかったからだ。赤十字社国際捜索局(ITS)などの機関がヨーロッパ全域で行方不明者を捜索していたが、捜索は遅々として進まず、愛する家族に関する知らせを待ちわびる人々は、いつまでも事実がわからない不安に苦しんでいた。終戦から一年が過ぎた当時も、養護施設の子どもたちは絶えず知らせを待っている状態にあった。そんなところへ初めて、リッツィの家族が姿を現したのだ。リッツィもほかの子どももびっくりしたに違いない。

リッツィは、自分を引き取りに来た家族とともに家に帰り、その後、少なくとも表面上は普通の子ども時代を過ごした。家族と再会する前の生活はもはや、うろ覚えの過去となった。ときには、堅い木製の寝台や子どもがたくさんいる大部屋の記憶など、意味のよくわからない記憶に悩まされることもあったが、彼女が尋ねても両親ははぐらかして答えないため、次第に尋ねることもなくなった。だが一八歳のとき、家族と口論になり、一一年前に自分を引き取りに来た男に怒りをぶちまけた。「あんたなんか私の父親じゃない!」。すると男は「そのとおりだ」と答えた。実のところ、この男は彼女の父親の弟だった。終戦後、ホロコーストを生き延びた子どもの世話をしてきた保護者のなかには、こうした例がよくある。リッツィの両親は戦時中に殺害されていた。だがこの男性は、リッツィに事実を伝えて不安な人生航路を歩ませるよりは、噓をついたほうがいいと判断したのだ。

同じ養護施設では同時期に、やはりテレージエンシュタットから生還したミナ・R(仮名)という一一歳の少女がスタッフを悩ませていた。ミナの行動が不可解だったからだ。話し方がぎこちなく、情緒不安定に見えた。スタッフの記録によれば、つくり笑いがずっと顔面にへばりついているようだったという。そんなある日、ミナは突然、戦時中に自分の目の前で母親が頭を撃ち抜かれて死んだことをスタッフに告げた。館長を務めていたアリス・ゴールドバーガーは、戦時中の過去について話をさせれば心の治療になるのではないかと考え、ミナに痛ましい過去を打ち明けるよう促した。ゴールドバーガーの記録によると、この劇的な告白ののち、ミナの行動はみるみる改善した。実際、話をしたことが功を奏したように見えた。ところが六年後、そのミナの母親が養護施設にやって来て、スタッフはあぜんとした。頭を撃ち抜かれてなどいなかったのである。

リッツィとミナのエピソードは、ホロコーストを生き延びた子どもたちが戦後しばらくのあいだ、奇妙な世界にいたことを物語っている。真実だと思われていたものが即座にひっくり返る、ぞっとするような世界である。「父親」が本当はおじだったと衝撃的な告白をされたリッツィのように、生きているはずの両親が実際には死んでいたり、まれではあるがミナのように、死んだと思われていた両親が突然姿を現したりする。当時は、真実がわからないことが多かったが、真実を子どもに伝えないでおくケースもやはり多かった。子どもを悩ませる記憶や疑問に耳を傾ける大人もいたが、たいていの大人は、過去に対する子どもの好奇心をそらそうとした。

そのころは、これらの子どもを「ホロコースト生存者」と見なす者は誰もいなかった。彼らはむしろ、「同伴保護者のいない子ども」「ユダヤ人戦争孤児」「戦災児童」と呼ばれ、死んだ子どももいるなかでこうして生き残れたのだから運がいいと言われるだけだった。生きていられるのだから運がいい、耐えがたい記憶を忘れられるほど幼くて回復力もあるのだから運がいい、再建努力の主体になるのではなく(主体であれば、物理的・経済的・精神的に破壊された家庭やコミュニティの再建のため、やる気をそぐ苦しい重労働に励まなければならない)その再建努力が向けられる対象になれるのだから運がいい。子どもたちはそう考えるべきだと言われた。だがこの言葉は、子どもたちにとっては逆に、ネガティブな意味を持っていた。生き残れたのだから運がいい、過去など忘れて未来に目を向けるべきだと子どもに言うのは、自分の過去を理解しようとする子どもたちの努力を否定するに等しい。実際、多くの子どもたちは成長するにつれ、こうした何の役にも立たない助言に反発を覚え、生みの親、育ての親、親類、養護施設のスタッフに、自分の幼年時代の生活について突っ込んだ質問をするようになった。「ぼくの本当の名前は何?」「私はどこで生まれたの?」「なぜお母さんのことを教えてくれないの?」「どうして赤ちゃんのころの私の写真がないの?」こうした質問を通じて、当人や家族全員がつらい過去と直面せざるを得なくなる場合もあった。

本書は、幼くしてホロコーストを経験した子どもたちの戦後の生活を明らかにすることをテーマにしている。これまで歴史研究の対象にされることのなかった人々の物語である。対象にしたのは、一九三五年から一九四四年までに生まれ、一九四五年の解放時に一〇歳以下だった子どもたちである。この年代の子どもたちはホロコーストのあいだ、どの年齢層(高齢者は除外)にも増して生き残れる可能性は少なかったが、彼らの物語が人を惹きつけてやまないのは、それが理由ではない。あるいはそれだけが理由ではない。幼い子どもたちの経験は、重大な影響を持つ一つの疑問を浮かび上がらせる。それは、私たちは自分の出自を知らないまま自分の人生を理解できるのか、という疑問である。幼年時代にホロコーストを経験した子どもの場合、戦前のことなどぼんやりとしか覚えていないか、戦前自体を経験していない。また、幼いころの日々の記憶を埋めようにも、それを教えてくれる大人がいない場合が多い。その結果、自分の原点の物語を組み立てようと、何十年も苦闘することになる。その原点が、自分の人生の物語を構成する単純だが基本的な要素、自分のアイデンティティに欠かせない要素だからだ。私たちは、自分の家族、生まれ故郷、成長期の経験について何も語れない場合、自分の幼年時代やその影響をどのように理解するのだろうか? 自分を説明するためには、どんな作業が必要なのだろうか? 大半の人は、自分の幼年時代の記憶の意味を、少なくともある程度理解できるのは当然だと思っている。それを特権だと考えることはまずない。だが本書は、そんな特権を持たず、自分の過去の物語を断片的な情報から紡ぎあげていかなければならない状況に置かれた人間が成長し、年をとっていくとはどういうことなのかを中心テーマに据えている。つまり、ホロコーストを主題にしてはいるが、より本質的に言えば、混沌とした幼年時代を抱えて生きる人生を描いている。

また本書は、記憶を根本的なテーマとし、そのなかでも特に、幼年時の記憶が私たちの人生に果たす役割を考察している本とも言える。大半の人は、幼年時代の思い出を尋ねられるとうれしそうに語り出す。私にも洗濯物の思い出がある。部屋の家具より背が小さかったことを考えると、三歳ごろの記憶なのではないかと思う。私はそのとき、カナダのオンタリオ州キングストンにあった自宅の居間にいた。いつも「テレビの部屋」と呼んでいた場所である。目の前には、父親がつくった木製のたんすがあり、その上にプラスチック製の洗濯かごが載っていた。その洗濯かごにピンク色のジャンパーが入っていたので、私はそれに手を伸ばし、引っ張り出そうとした。それが自分の服だと気づいたからだ。父方の祖母が仕立ててプレゼントしてくれたものだった。手を伸ばすと、洗濯物は乾燥機から出したばかりでまだ温かく、手に心地よいぬくもりが伝わってくる。そしてジャンパーをつかんで引っ張った瞬間、びっくりするようなことが起きた。明るい火花が空中に飛んだのだ。乾燥させたばかりのジャンパーは静電気を帯びているうえに、真冬のカナダの空気は乾いている。そのため、パチッと爆ぜるような音とともに、指先に火花が飛んだのである。この出来事が記憶に残っているのはおそらく、びっくりしたうえに、それがとてもきれいだったからだろう。

だが私は、なぜこの記憶を理解できるのだろう? 父がたんすをつくったことや、祖母がジャンパーを仕立ててくれたことをどうして知っているのだろう? 私がテレビの部屋にいたこと、そこが自宅であること、私が一人で探索を楽しんでいたときも母がそばにいたことを知っているのはなぜだろう? それは、この記憶がほかのあらゆる記憶と同じように、社会的に構成されたものだからだ。つまり、まわりの大人が、この経験の意味を理解できるよう手助けしてくれたからである。たんすをつくった人も、ジャンパーを仕立ててくれた人も、空気が乾燥した冬に火花が飛ぶ理由も、大人が教えてくれた。これは、この記憶だけに限らず、私の幼年時代のあらゆる記憶にあてはまる。本書を読んでいる読者の幼年時代の記憶も、すべてそうだ。大半の人は、誕生から現在に至るまでの人生の物語を語ることができる。それは、私たちがその物語をつくりあげられるように、ほかの人が手を貸してくれたからだ。両親や家族、コミュニティ、自分が属する集団や社会の人々が、思い出せなかったり説明できなかったりする情報を提供してくれる。私たちの心の目に刻まれてはいるが、どう解釈していいかわからない記憶の意味を教えてくれる。

ホロコーストを経験した子どもたちの人生の物語が興味深い理由の一つは、彼らの場合、こうした社会的関係が寸断されている点にある。本来ならこの重要な役割を果たしてくれるはずの両親や親類、コミュニティの人々がいない。そのため子どもたちは、解釈しようのない記憶とともに取り残される。その結果、その幼年時代の人生の物語は穴だらけになる。彼らは成長するにつれて、その穴を自分で埋めていかなければならないことに気づき、記録や写真、あちこちに離散した親類を探し求める。すべては、「自分は何者なのか」というもっとも根源的な疑問への答えを見つけるためだ。

本書は、幼年時代にホロコーストを経験した生存者の生活をたどっていく。戦後の焼け跡に始まり、幼年期後期から思春期を経て大人になり、結婚し、親となり、老年に至るまでのおよそ七〇年にわたり、過去とのかかわりがどう変わっていったのかを提示する。また、生き残った両親や親類、ホストファミリーや育ての親、人道支援組織のスタッフ、精神衛生の専門家など、自分を保護・観察・養育し、自分の人生を特徴づけてきた人たち、あるいは自分に噓をつき、自分をないがしろにし、捨てさえした人たちと、彼らがどのようにかかわってきたのかを見ていく。そして、幼年時代の経験がその人のアイデンティティに及ぼす短期的・長期的影響を検証し、子どもの主体性、トラウマの性質、自己と記憶との関係に関する基本的前提に疑問を投げかける。本書の意図はそこにある。

**

ところで、ホロコーストを生き延びた子どもたちとは、具体的にどのような人々なのだろう? その人生を検証するにあたっては、彼らについてはわからない点が無数にあることを認めなければならない。何よりもまず、ユダヤ系の子どもたちのうち何人がこの戦争を生き延びたのか、正確な数字はわからない。アメリカ・ユダヤ人合同配分委員会(略称「ジョイント」、以下JDCと省略する)が戦後間もなく提示した推計によれば、戦前に一五〇万人いたヨーロッパのユダヤ人の子どものうち、戦争を生き延びたのは一五万人だったという。現在でも、歴史家は一般的にこの数字を採用している。だがこの推計には、複雑で厄介な問題がないわけではない。戦時中や戦後の子どもたちを研究する際に広い影響を及ぼしかねない問題はいくつもある。たとえば、JDCのような支援機関の世話にならなかった子もいたのではないか? どんな子がユダヤ人としてカウントされたのか? どんな子がホロコースト生存者としてカウントされたのか? そもそも、何歳までが子どもとしてカウントされたのか?

JDCによればこの推計値は、戦後に支援機関の保護を経験した子どもの数をもとにしているという。実際、戦後に支援を受けなかった子どもの数を推計するのは、不可能ではないにせよ、きわめて難しい。だが、生き残った両親や親類、ホストファミリーに保護され、支援機関の世話にならなかった子どもも、数万人単位でいた。また、戦後のこれらの数字を推計する際に、誰がユダヤ人で誰がユダヤ人でないかを判断する基準として、どの程度ナチスのユダヤ人の定義が利用されていたのかを考慮する必要もある。たとえば、片親だけユダヤ人の子どもがこの数字に含まれているのかどうかははっきりしない(戦後にユダヤ人組織やユダヤ人コミュニティとほとんど交流がなかった場合、その人がカウントされる可能性は低くなる)。さらには、支援機関がどんな子どもを「ホロコースト生存者」と見なしたのかという問題もある。これは、のちの歴史家にも言えることである。一九四六年以降、ソ連で戦争を生き延びた大勢のユダヤ人が、ドイツやオーストリアやイタリアに設営された難民(当時は「強制移住者〈DP〉」と呼ばれた)キャンプになだれ込んできた。JDCの記録によれば、ソ連で戦争を生き延びたユダヤ人の子ども三万人は、先の推計値に含まれていないという。だが、これを受けて一八万人と修正された数字が歴史家に採用されることもなかった。それは言うまでもなく、歴史家がこれまで、これらの子ども三万人を「ホロコースト生存者」と見なしてこなかったことを意味している。そして最後に、この推計の際に「子ども」をどのように定義していたのかという問題がある。JDCや連合国救済復興機関(通称「アンラ」、以下UNRRAと省略する)などの支援機関は、子どもの年齢の上限について共通の基準を定めていたわけではなかったが、ほとんどの機関は一七歳か一八歳を上限にしていた。だが、戦後に発表された数値によって、ホロコーストを生き延びた子どもの大半が思春期の少年少女だったという事実が見えなくなるとともに、支援機関が資金集めの広告などで乳幼児や幼い子どもの写真を多用したため、そのような事実がいっそうあいまいにされてしまった(これは現代の子どもの難民にも言える)。これらの理由から、ホロコーストを生き延びた子どもに関する戦後の統計には、子どもや生存者の定義に関する重大な問題が数多く見られることに留意する必要がある。つまり、まるごと一つの人口集団、一つの塊として見てしまうと、ホロコーストを生き延びた子どものそれぞれ異なる実像についてはわからなくなってしまう点がたくさんあるということだ。

だが、こうした数字はともかく、ホロコーストを生き延びた子どもが、あの世代のヨーロッパのユダヤ人の生き残りであることは間違いない。そのために彼らは、戦後数年にわたり大人たちの多大な関心や懸念の的になった。ところが皮肉にも、つい最近になるまで歴史家の注目を浴びることはほとんどなかった。彼らに限らず、子どもやその経験が歴史研究の対象として重視されたことはこれまでなかった。その傾向は、さまざまな意味で現在にまで引き継がれている。子どもを研究する歴史家がいないわけではないが、子ども自身ではなく、幼年期というものの解釈に焦点を絞った研究がほとんどを占めている。つまり、かつて子どもが自分の人生や世界をどう考えていたかではなく、かつて大人が子どものことをどう考えていたか、あるいは、大人の行動の貴重な証人として子どもがどのような役割を果たしてきたかを検証しているだけなのだ。これは、歴史家が戦争や紛争を扱う際にとりわけよくあてはまる。二〇世紀の戦争では、子どもがかつてないほど暴力の標的になった。それでも、戦争で話題になるのはいつも大人だ。自分たちが考える戦争という条件のなかに子どもを押し込め、被害者という集団の一部としてのみ子どもをとらえ、そこから一歩も先へ進もうとしない。だが子どもは、たとえごく幼い子どもであれ、戦争という歴史のなかの当事者であり、独立した主体である。第二次世界大戦中にナチスの大量虐殺政策の網に捕らえられたユダヤ人の子どもたちは、確かに弱々しい存在ではあった。だが、彼らを犠牲者としか考えないでいると、重要な事実を見逃すことになる。子どもたちもまた、逃走に知恵を絞り、交渉を行い、巧妙に立ちまわっていた。仕返しに暴力を振るうことさえあった。戦後、大規模な人道支援活動が展開され、ヨーロッパの「同伴保護者のいない子ども」が保護や本国送還の対象になったときも、自分の未来のために大人が善意で定めた計画に抵抗し、それを妨害・拒絶し、自ら道を切り開こうとする子どもたちがいた。そんな子どもたちを被害者という視点だけでしか見なければ、彼らを大いに傷つけることになる。

歴史家から見れば、ホロコーストを生き延びた子どもたちを調査するよりも、戦後に彼らを助けた大人たちを調査するほうが楽かもしれない。こうした大人たちの関心や展望については、タラ・ザーラの『失われた子どもたち――第二次世界大戦後のヨーロッパの家族再建』〔三時眞貴子・北村陽子監訳、岩下誠・江口布由子訳、みすず書房、二〇一九年〕やダニエラ・ドロンのJewish Youth and Identity in Postwar France(『戦後フランスのユダヤ人の若者とアイデンティティ』)など、最近の歴史研究のテーマにもなっている。だが、大人が子どもに抱く不安や希望は確かに歴史学の魅力的なテーマではあるが、それで子どもを理解できると考えてはならない。子どもは、自分なりの意図をもった人間だ。誰もがかつては子どもだったからわかるだろうが、権威のある大人が望むことと、権威のない子どもが望むこととは、ときに大きく異なる。そのため本書は、子どもは単に力を受けるだけの存在ではないというアプローチを採用している。大人はよく子どもを単なる客体と見なすが、子どもは主体である。家族や保護者との関係、機関や組織との関係、その組織と市民社会との関係のなかで子どもを分析してみれば、過去の理解を広げるためには、そこへ子どもの歴史を新たに組み込む手段を模索する必要があることがわかる。

では、子どもはどのように、自分が独立した主体であると主張してきたのだろうか? それをわかりやすい形で示しているのが、自分の過去について問い、その答えを大人に求める行動である。だがここで子どもたちはさまざまな問題に直面した。ヨーロッパでは戦後しばらくのあいだ、混迷した不安定な時期が続いた。そのため、生き残った家族であれ支援機関のスタッフであれ、大人の保護者たちもたいていはさほど情報を持ち合わせていなかった。リッツィやミナの物語が証明しているように、誰が生きており、誰が生きていないのかもわからない時代だった。それに多くの大人は、何らかの情報を持っていたとしても、幼い子どもにとって負担となるような情報を明かそうとはしなかった。養護施設のスタッフのあいだでは、子どもが戦時体験について話すのは有益か有害かで意見が分かれたが、保護者が子どもに戦時中の話をするよう促す場合があったとしても、それは子どもを喪失感から解き放ち、前に進ませるためでしかなかった。このように、大人が子どもから過去を隠そうとしたのは、子どもの心は適応性や回復力に富んでいるという考え方が根底にあったからだ。あるフランス人ジャーナリストは一九四五年八月、ベルゲン・ベルゼン強制収容所から生還した子どもたちについてこう述べている。「幸いにも、この年代の子どもの記憶は長くは続かないし、生きていかなければならないという気持ちが強い。子どもたちは単に、はっきりしない悪夢を経験したと感じているだけであり、その記憶もすでに消えつつあるのではないか」。大人は、子どもの記憶はすぐに消えると主張し、子どものためには忘れさせるのがいちばんいいと思い込んだ。その結果、多くの子どもは過去に関心を抱いたり尋ねたりすることを禁じられた。戦時中の過去についてオープンに話をする環境もなかったわけではないが、子どもの戦争体験に大人の戦争体験と同等の精神的価値を与えるような環境は皆無と言ってよかった。

子どもは過去を忘れ、未来に目を向けるものだという考え方、生き残った子どもたちは「運がよかった」のだから過去にこだわる必要はないという考え方は、のちに否定された。最終的にそのような考え方を変えたのは、ホロコーストを生き延びた子どもたち自身だったが、そこに至るまでには数十年という月日が必要だった。たとえば、フェリーツェ・Zの人生の物語を見てみよう。一九八三年、フェリーツェはとうとう自分が何者なのかを理解するきっかけをつかんだ。その一年前、四二歳になってようやく、両親がアウシュヴィッツで殺害された確証を手に入れたのだ。戦時中、フェリーツェの家族(両親のダーフィトとリディア、当時三歳だった姉のベアーテ、当時一歳だった自分)は、ドイツのバーデン地方にあるヴァルデュルンという小さな町から、フランス南部のギュール収容所に移送された。そのうち、二人の幼い娘は赤十字社により収容所から救出され、解放までフランスのカトリックの家庭にかくまわれたが、両親はそこからさらにアウシュヴィッツに移送され、殺害された。フェリーツェは二〇代前半のころから、自分の幼年時代や両親の生死に関する情報を追い求める努力を始めたが、記憶の穴はいっこうにふさがらない。そこで勇気をふりしぼり、ユダヤ人ホロコースト生存者アメリカ大会の第一回会合に参加してみた。一九八三年四月にワシントンD.C.で開催された、史上最大規模のホロコースト生存者の集会である。だが、そこで同じような経験をした人と会えるのではないかと期待して参加したものの、自分の体験が「ホロコースト生存者」という幅広いグループのどこにあてはまるのかがわからず、うろうろしていると、やがて年配の生存者から非難めいたことを言われた。その生存者はフェリーツェにこう言ったのだ。「当時は子どもだったんだろ。だったら何がわかる? 覚えてないじゃないか」。その後、ボランティアの人から短いインタビューを受けたフェリーツェは、怒りを爆発させてこう言った。

誰も理解してくれないし、うまく話せないの。私はこの場にふさわしくないみたい。収容所には行かなかったし、それほど苦しむこともなかった。そんなことを証明するものは何一つない。(中略)私は生存者じゃないような気がした。でも、しばらくしてこう思ったの。私もやっぱり生存者なんだって。両親が死に、家族全員が死に、姉と私以外、誰もいなくなってしまったんだから。

そのころ、大西洋の反対側でも、デニー・Mが同じような失望を経験していた。デニーは、イギリスにいくつかあるホロコースト生存者の支援団体に参加しようとしたが、そのたびに、自分に対して不信感や疑念を抱く年配の生存者に出会った。自分に敵意さえ抱く生存者もいた。一九四〇年一一月生まれのデニーは、幼児のころテレージエンシュタットに送られており、殺害された両親の記憶はまったくない。戦後イギリスに渡ったときには、まだ五歳にもなっていなかった。もちろんデニー自身も、テレージエンシュタットでの自分の経験が、アウシュヴィッツやブーヘンヴァルトなどの収容所で過ごした大人たちの経験とは異なることを自覚してはいた。それでも、生存者の支援団体に参加した際に、自分の体験がひどく軽んじられるのを見てショックを受けた。年配の生存者たちはデニーに、「バトリンズ〔イギリスの大手海浜リゾート・チェーン〕の行楽施設にいるような気分」で戦時中を過ごしていたんだろうと言ったという。デニーやフェリーツェだけでなく、ホロコーストを生き延びた無数の子どもたちが、同じような壁に何度もぶつかった。年配の生存者を含め、戦争を体験した大人たちは、「生き残り」と見なすグループのなかに、子どもたちを受け入れようとはしたがらなかった。

フェリーツェやデニーのエピソードを見れば、ホロコーストを生き延びた子どもたちの歴史が長らく重視されてこなかった理由について、さらなる手がかりが得られる。彼らは、年配の生存者から退けられ、そこに自分たちの居場所はないのだと感じた。これは、「生存者」という概念そのものが、記憶にまつわる排他的な考え方と関係していたことを物語っている。現在では、ホロコースト生存者と言える条件やホロコースト生存者を自任できる人間について、幅広い見方が浸透している。だがかつては、一般に受け入れられていた定義がきわめて狭かった。戦後数十年間にわたり、「生存者」とは主に、強制収容所からの生還者を意味するものと考えられていた。そうなると、子どもの生存者の大多数はそこから排除される(大人の生存者でも、それにあてはまらない人は大勢いる)。強制収容所からの生還者というイメージは、世論に支えられて文化的な力を持つに至ったが、そのイメージは、強制収容所から生還した人々自身によりつくられたものでもあった。彼らは、さほど苦しみを経験していないと思われる人々が、このイメージの力を弱めてしまうのを怖れ、こうした人々を生存者と認めようとはしなかった。

ホロコーストを生き延びた子どもたちは、年配の生存者からの非難だけでなく、内なる声とも闘わなければならなかった。自分たちはホロコースト生存者などではなく、単に運がいい子どもに過ぎないのではないか、自分たちの戦争体験は強制収容所を経験した大人の経験ほど重大なものではないのではないか、という声である。だが、戦時中に潜伏生活を送っていた子どもたちの最初の国際会合を一九九一年に企画したニコル・Dも、「苦しみを序列化することはできない」と述べている。こうした理解が進み、子どもの生存者もつい最近になってようやく、それまで年配の生存者の特権だった役割の一部を担えるようになった。現在では彼らも、学校での講演、ホロコースト関連の博物館や展示会でのボランティア活動、ホロコースト記念日のスピーチなどを行っている。ホロコースト生存者として受け入れられるまでに七五年かかったとはいえ、彼らにはそう認められるだけの理由が十分にある。彼らもまた、家族や友人を殺され、唯一生き残った人たちなのだから。

***

これら幼くしてホロコーストを経験した子どもたちの人生は、国境を大きく超えた広がりを見せている。終戦時には、そんな子どもがヨーロッパのあらゆる国で見つかった。戦争中に命からがら逃亡し、ヨーロッパ大陸を離れた子もいれば、さまざまな国を逃げまわって戦時中を過ごした子もいる。また、戦後になると多くが海外に渡り、ヨーロッパ大陸を離れてイギリスやアメリカ、あるいはパレスチナなどへ向かった。したがって、彼らの人生の物語全体を、一地方や一国からの視点だけで語ることはできない。そこで本書では、この驚くほど多様な経験の全貌を把握するため、まずは一〇〇人の子どもの人生の物語を検証し、そこから本書で取り上げる人物を選別するため、きわめて緩い基準をいくつか設けた。第一に、本書の中心テーマが、自分の幼年時代を語れない人が自分の人生の意味を理解できるのかを考察する点にあることを考慮し、一九四五年時点で一〇歳以下の子どもを選んだ。つまりは、戦時中にヨーロッパで暮らしてはいたが、その経験を明確には記憶していない子どもである。第二に、本書では、数十年に及ぶ期間のさまざまな瞬間に、人がどのように幼年時代を思い出し、その意味を理解するのかを明らかにしようとしている点を考慮し、私が文書史料および当人の証言の両方から人生の物語を再構成できるような人を選んだ。公文書館である子どもの名前を見つけたら、その人物がのちのインタビューで自身の体験を語っているかどうかを確認するとともに、自分でもインタビューを実施した。こうすれば、歴史的状況が変化したり人生が新たな段階に入ったりすると、過去がまったく異なる意味を持つようになるのかどうかを検証できる。また、短期的な判断がもたらす長期的な影響も評価できる。文書史料からだけでは、こうした検証や評価は難しい。そして最後に、戦後にヨーロッパ大陸を離れた子どもを選んだ(この子どもが過半数を占める)。私の主な関心は、人は年齢を重ねるにつれて幼年時代をどう理解するようになるのかという点にある。その際、幼年時代に家庭や故郷だけでなく言語や文化も失った子は、このプロセスがいっそう複雑になるはずだ。実際、戦争と移住という二重の混乱により、国境を越えたさまざまなエピソードから成る、きわめて興味深い人生の物語が形成されている。ベルギーのアントウェルペン、ラトビアのリガ、ギリシャのテッサロニキで生まれた子どもが、イギリスのイースト・ロンドン、アメリカのシアトル、カナダのウィニペグに渡った。だが、出身地とのちに暮らした場所とを隔てる距離、それぞれの場所で暮らした時間、それぞれの場所で経験した文化が異なるにもかかわらず、これらの子どもたちの物語には、驚くほど深く豊かな共通点がある。

本書では、これらの人生の物語を記述するため、数多くの文書史料を利用した。支援機関のファイル、養護施設での記録、損害補償請求書、精神科医の報告書、手紙、写真、未公開の回想録など、一〇カ国以上の地域の文書記録である。ホロコーストを生き延びた子どもたちの記録を求め、文字どおり世界中を飛びまわった。だが、豊富な文書記録が集められているにもかかわらず、公文書館だけでは子どもたちの声はなかなかつかめない。これらの子どもたちに関する戦後の文書記録のほとんどは大人が作成したものであり、子ども自身がかつて何を考え、何を感じていたかを、それだけでは明らかにできない。公文書館の文書史料を調査していると、幼い子どもたちが戦後に書いた手紙や詩、短い手記が見つかることがある。まれに、あちこちの公文書館に散逸していた子どもの絵が発見されることもあった。だが、たいていの公文書館は、価値があると思われる文書記録を保管する方針を採用しており、そのような場合、子どもの作品が高く評価されることはほとんどない。それに、幼い子どもが作品や文書を残していたとしても、それが子どもの意見や気持ちをどの程度反映しているのかはわからない。子どもは、大人に指示されて文章を書いたり絵を描いたりする場合が多い。また、自分を世話している大人が気に入るようなテーマを選ぶ傾向がある。そのため、公文書館にまれに保管されている手紙や絵などを調べるのは刺激的な作業ではあるが、そこから意味をくみ取るのは難しい。

破壊された幼年時代がもたらす長期的な影響を検証するため、子どもたちの人生を大人になったあとまで追跡するには、きわめて信頼性の高い文書史料をもってしても不十分である。そこで本書では、こうした資料に加え、成長した生存者たちへのインタビューを利用している。一九七〇年代後半(ホロコースト関連の先駆的な口述史プロジェクトが始まった時期)から現在までのあいだに行われたインタビューに耳を傾けると、文書史料だけではわからなかった事実が見えてくる。その好例が、リッツィ・Sのエピソードである。養護施設の文書史料には、彼女が「この施設を離れ、現在はおじやおばとロンドンに住んでいる」としか記されていない。のちにインタビューをしなければ、リッツィが十数年ものあいだ、おじやおばを実の父母と思い込んで暮らしてきたことはわからなかっただろう。もちろん、そのような経験の影響を知ることもできなかったに違いない。

言うまでもなく口述史は、成長した子どもが、大人の視点で過去を見つめたものだ。つまり、それまでの長いあいだに熟考を重ね、再考を繰り返した果てに手に入れた視点である。そのため口述史は、子ども時代に彼らが何を考え、何を感じていたかということだけでなく、それがどんな影響や結果をもたらしたか、あるいは、それぞれがどのように幼年時代の意味を理解し、それを現在のアイデンティティの一部としてきたのかということも教えてくれる。心理学者も認めているように、子どもの関心や目標が、大人の関心や目標と一致することはほとんどない。私たちが幼年時代の自分を思い出すときには、大人になった自分が重要だと考えているものと関連づけて、幼年時代の物語を変えていく。そういう意味で、ホロコーストを生き延びた子どもたちへのインタビューは、幼年時代の記憶とともに、幼年時代の意味を理解する過程についても明らかにしてくれる。

本書を読めば、戦争で破壊された幼年時代の物語を織り込まれた人生も、時間がたつにつれて、その多くが驚くほど普通の人生になっていくことがわかる。しかし、だからと言って、「普通」を「容易に理解できる」という意味にとってはならない。本書の各章で論じられている問題やその影響は、ホロコーストについて二〇年間も調査・考察・執筆してきた私にとっても予想外だったばかりか、衝撃的でさえあった。子どもが下した選択、大人が下した選択、大人に対する子どもの思い込み、子どもに対する大人の思い込み、大人と子どもとの関係などを知るにつれ、私がホロコースト後の家族やコミュニティについて知っていると思っていたあらゆる知識が崩れ去った。また、ホロコーストを生き延びた子どもたちの人生が明らかにしているように、幼年時代の記憶は、人間の人生において思いも寄らないほど重要な役割を担っている。それは、記憶そのものの性質に関する私の認識を大きく改めるきっかけになった。こうした予想外の要素すべてが、ある重大な事実を告げている。それはつまり、さまざまな意味で私たちは、ホロコーストとその影響をいまだ十分には理解していないということだ。より広く言えば、破壊された幼年時代を経験し、それを否定したり、あいまいにしたまま放っておいたり、それと向き合ったりしながら生きていくとはどういうことなのか、そんな幼年時代の意味を理解するとはどういうことなのかを、私たちはまだ十分には理解していないのである。

目次

※以下、括弧内は書籍版のノンブル(ページ番号)です。各章の、特に巻末資料のボリューム感をイメージしやすくするために掲載しておきます。なお、原注や索引は奥付側から開く仕様になっています。また、本文とは別に巻頭に口絵(写真27点、全12頁)が入ります。

略号(6)

謝辞(7)

ホロコースト生存者の名前について(12)

序章(14)

第1章 もう一つの闘いの始まり(31)

第2章 大人の視点(60)

第3章 引き取られる子どもたち(84)

第4章 家族との再会(123)

第5章 ヴォセル館の子どもたち(150)

第6章 変容(175)

第7章 トラウマ(204)

第8章 幸運と言われた生存者(234)

第9章 ホロコースト生存者になる(259)

第10章 それぞれの物語(281)

第11章 沈黙(310)

終章 最後の証人(336)

日本語版解説(349)

原注(397)

参考文献(419)

図版クレジット(421)

索引(429)

著者紹介

レベッカ・クリフォード

ウェールズのスウォンジー在住。2008年にオックスフォード大学にて博士号を取得(近代史)、オックスフォード大学ウースター・カレッジでのジュニア・リサーチフェローシップを経て、2009年、現在所属するスウォンジー大学(近代ヨーロッパ史/准教授)に移籍。王立歴史学会と高等教育アカデミーのフェローも務めている。著作は、2013年にオックスフォード大学出版会から刊行されたCommemorating the Holocaust: The Dilemmas of Remembrance in France and Italyがあり、彼女の所属チームが共著したEurope's 1968: Voices of Revoltにも協力している。本書Survivors: Children's Lives After the Holocaustはイギリス学士院のリーバーヒューム・トラストの研究助成を受けて制作されたものである。

訳者紹介

山田美明〈やまだ・よしあき〉

英語・フランス語翻訳家。東京外国語大学英米語学科中退。訳書にエマニュエル・サエズ+ガブリエル・ズックマン『つくられた格差――不公平税制が生んだ所得の不平等』、エディス・シェファー『アスペルガー医師とナチス――発達障害の一つの起源』、デビッド・リット『24歳の僕が、オバマ大統領のスピーチライターに?!』、プク・ダムスゴー『ISの人質――13カ月の拘束、そして生還』(以上、光文社)、ジョセフ・E・スティグリッツ『スティグリッツ PROGRESSIVE CAPITALISM』(東洋経済新報社)、トム・バージェス『喰い尽くされるアフリカ――欧米の資源略奪システムを中国が乗っ取る日』(集英社)、他多数。

監修者紹介

芝 健介〈しば・けんすけ〉

1947年、愛媛県生まれ。東京女子大学名誉教授。専門はドイツ現代史。著書に『武装SS――ナチスもう一つの暴力装置』(講談社選書メチエ)、『ホロコースト――ナチスによるユダヤ人大量殺戮の全貌』(中公新書)、『ニュルンベルク裁判』(岩波書店)など、訳書に『総統国家――ナチスの支配 1933-1945年』(岩波書店)、『ファシズム時代のシオニズム』(叢書・ウニベルシタス)、『二つのドイツ――1945-1990』(岩波書店)、共訳書に『ホロコースト大事典』(柏書房)、監修に『星をつけた子供たち――ナチ支配下のユダヤの子供たち』(創元社)など、ナチ関連書多数。