#contemporaryart

【画像72枚】「三島喜美代―未来への記憶」(練馬区立美術館)

私が始めて三島さんの作品を観たのは2021年、六本木・森美術館のグループ展。割と政治的なものにも傾きやすいテーマの展覧会で、作品はおろかインタビュー映像も力んだもの、気取ったものが多いなか、大阪のおばちゃん全開の自然体で語る三島さんの姿はひときわ印象的でした(ちなみに十三だそうです)。

缶や新聞・チラシなどの「ゴミ」を題材に陶器を作るという作品アイデアも新鮮で、ほどなくしてART FACTO

【画像59枚】「シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝」(森美術館)

陶芸・宗教・都市計画など、多岐にわたるバックボーンを持つ黒人芸術家シアスター・ゲイツ。特に陶芸に関しては日本の愛知県常滑市に1年間留学しており、現在も関わりを持ち続けております。いっぽうTEDのプレゼンテーション動画では、廃墟となった住宅(リーマンショックでしょうか…?)を地域コミュニティの拠点として再生している様が紹介されていたりもしており、その活動内容は非常に多彩。

展覧会も陶芸のみなら

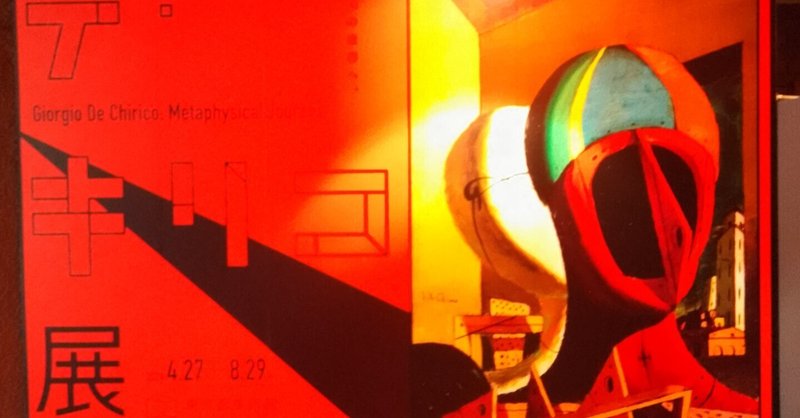

「デ・キリコ展」(東京都美術館)

一般的に「絵画」というと、たとえば人物や池、リンゴというように、現実にある何かしらの「もの」が描かれていた/いるもの。それが20世紀に入り、キュビスムや抽象絵画が登場すると、その「常識」が少なからず揺さぶられるわけですが…同時代を生きたデ・キリコの描く「形而上絵画」の場合、石像、マヌカン(マネキン)、どこかしらの路上、室内という風に、描かれているものはいちおう現実に存在するもの。

しかし問題は

【画像15枚】李晶玉個展「アナロジー:三つのくにづくりについて」(N&A Art SITE)

昨年川越で開催していた「神話#2」(NANAWATA)の延長とのこと。私がコロナ感染したりして、「神話#2」の展示を観ていなくて色々アレですが、日本・韓国・北朝鮮にまつわる建国神話を取り扱った内容だったかと伺っております。今回もその時の作品が展示されている様子。

一つの国につき、併置されるのは三つの作品。日本を例にとると、最初に展示されるのは鉛筆画による天岩戸。次に、少し大きめのカンバスに国

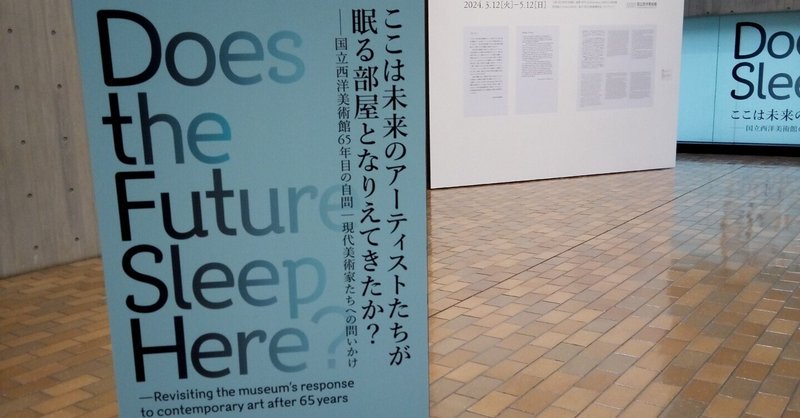

【写真35枚】「ここは未来のアーティストが眠る場所となりえてきたか?」(国立西洋美術館)

西洋美術館にとって初めてとなる現代芸術展。しかし、西美の礎となる「松方コレクション」を収集した松方幸次郎はそもそも、若い芸術家達に"本物"の芸術を見せてあげようと意図したと言われております。その"本物"の芸術に触れた芸術家たちは果たして西洋の名作と比肩する作品をものにできているのか、今回の開催はむしろ自然な流れと言えるのかも知れません。

今回の展覧会はアーティゾンの行う「ジャム・セッション」

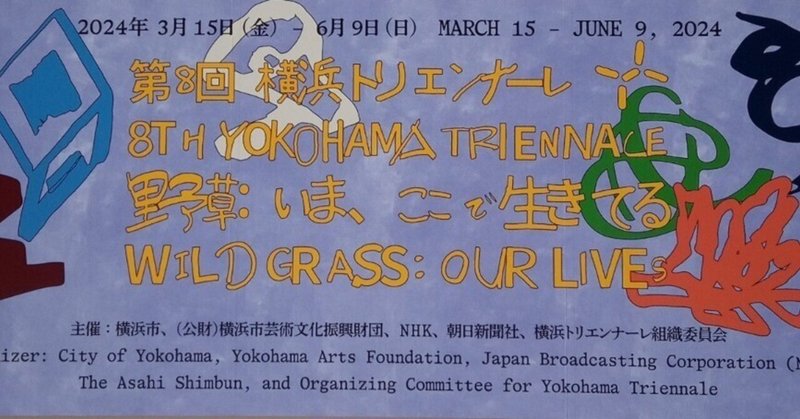

「第8回横浜トリエンナーレ 野草:いま、ここで生きてる」(横浜美術館)

タイトルにつけられた「野草」というのは中国の小説家である魯迅の散文詩集のタイトルより。前回は確か夏頃の開催ということもあり、「楽しい」という印象も強かったのですが、今回は昨今の世相を反映し、シビアな話題に触れた作品が多かったように感じました。「楽しむ」を目的に美術館に行くと面食らう作品が多いかと正直思いますが、かつてジェリコーやゴヤがそうしてきたように、同時代を生きる現代芸術だからこそできること

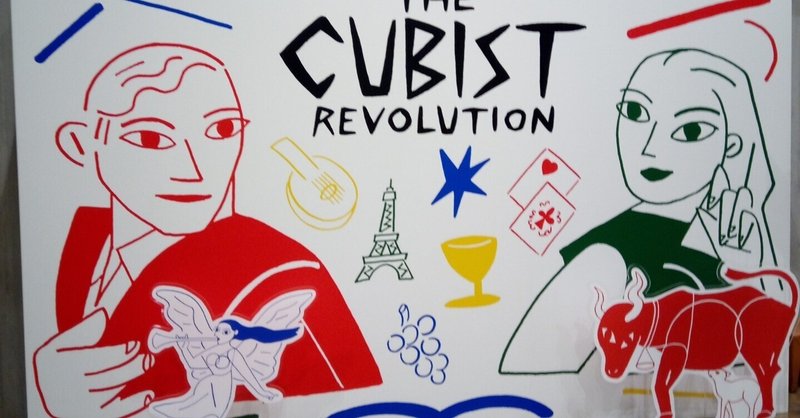

もっとみる「パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展-美の革命」(国立西洋美術館)

展覧会で使われていた言葉を使うと、すでにある現実の模倣から離れ、新たな現実の創造へと向かっていったのがざっくりとしたキュビスムのイメージ。ただそれだけに同じギターを描かせても従来の絵画は実物に近いそれが描かれる一方、キュビスムのギターはまともな色も形もない、ただの線の集積が描かれてしまうこともあります。

その難解な線の集まりが「分析的キュビスム」と呼ばれる初期~中期のキュビスムで、そこからパピ

「杉本博司 本歌取り 東下り」(渋谷区立松濤美術館)

本歌取りというのは和歌などで言う、有名な古歌のフレーズを自作に取り入れる手法とのこと。古典を引用・翻案する創作手法自体は古今東西を問わず存在しますが、そうして出来上がった作品にはオリジナルと同じかそれ以上の高いクオリティが求められるとのこと。

本展は姫路で開催された「本歌取り」展の関東バージョンで、最初の順路である地下1階では北斎の《凱風快晴》(通称赤富士)にちなんだ新作《富士山図屏風》が初公

『ジャムセッション 石橋財団コレクション×山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン』(アーティゾン美術館)

私の手元に二通の封筒があります。それは今から20年近く前、丸善丸の内本店で山口晃の出版記念講演会が開催されたときにスタッフより渡されたもの。その講演会の内容がガッツリ「講義」であり、慌てて封筒の裏にメモをとったのでした。

藝大を受験したときの受験番号が818番だったので「ハイパー山ちゃん合格!」という、今見ると謎な記述もあれば、高校時代、文芸評論家である中村光夫の文明論に触れ、近代以降「断絶」を続