プロローグ【#全文公開 『ザ・クイーン エリザベス女王とイギリスが歩んだ一〇〇年』】

本書は、20世紀初頭から21世紀の現在まで、大きく変動した世界を生き抜いてきた女王の人生と、英国社会における王室の変遷を著者のマシュー・デニソンがつぶさにたどった壮大なノンフィクション作品である。英王室の輝かしい面だけでなく、陰の側面にもしっかりと目を凝らし、女王としての喜びと成功と共に、失望と苦悩も描く。エリザベス女王は2022年、在位70周年(プラチナ・ジュビリー)を迎えた。英国王室の歴史で最長の在位期間を誇るエリザベス2世の生涯を、英国と世界の情勢と重ね合わせて描く、まったく新しいタイプの決定版伝記である。

本日は発売に先駆け、本書より「プロローグ」を全文公開いたします。

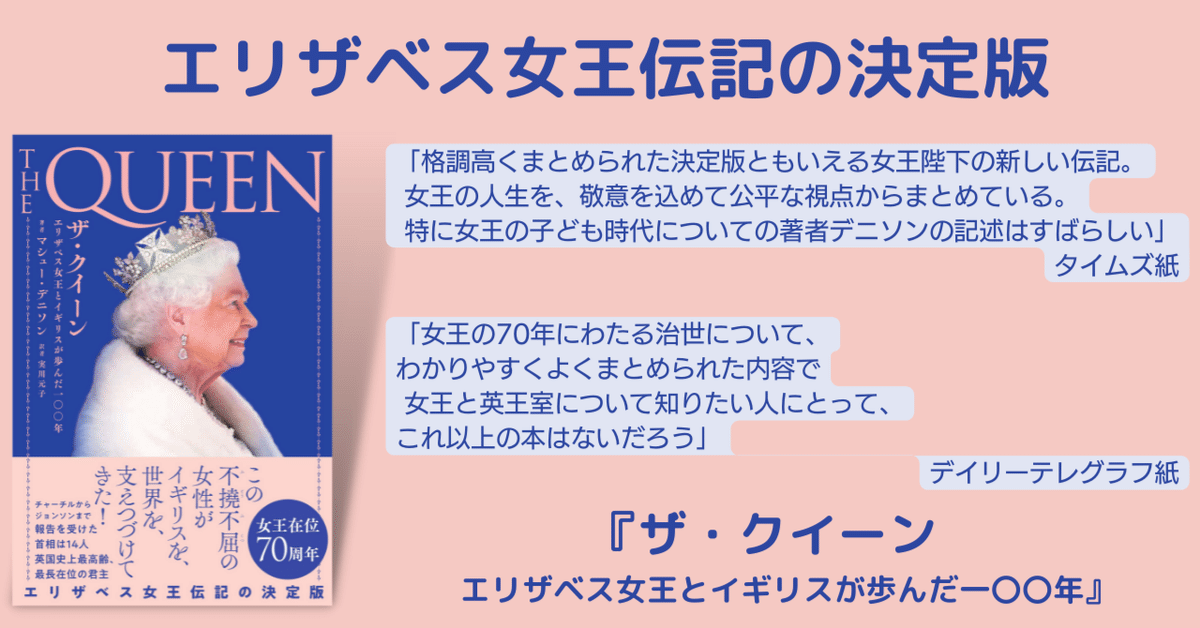

『ザ・クイーン

エリザベス女王とイギリスが歩んだ一〇〇年』

著者 マシュー・デニソン Matthew Dennison

訳者 実川元子 Motoko Jitsukawa

ISBN 978-4-86255-646-2

ページ数 600

判型 四六判

定価 3300円 税込

出版社 カンゼン

発売日 2022年6月17日

プロローグ

王室の運命を背負った女性

これから紹介する話を、おとぎ話と読みといてもいいだろう。

主人公は、金髪がふわふわとカールした女の赤ちゃんだ。

赤ちゃんは一九二六年四月二一日早朝、帝王切開で生まれ、五週間後にバッキンガム宮殿内にある王室のプライベートチャペルで洗礼を受け、エリザベス・アレクサンドラ・メアリーと命名された。与えられた称号はエリザベス・オブ・ヨーク王女。

父は王子で、感受性豊かに見えるが、感情を外にあらわさないようにしている。王室の一員らしく趣味は射撃、狩猟とテニス。神経質な彼は吃音になることがある。両親を畏れ、装いはいつも完璧だ。

母は微笑むとえくぼができる愛らしい女性で、出自はまごうことなき高貴な一族だ。

父バーティーと母エリザベスは王家の公爵、公妃として敬愛されていた。新聞や写真誌、当時黎明期だったニュース映画は、王室の慶事を甘ったるい美辞麗句で伝えた。

背後に控えるのは父方の祖父母であるジョージ五世とメアリー王妃だ。ふたりは一九二六年にあるべきと考えられていた王と王妃の姿を体現している。生真面目で、昔かたぎで、王室の使命を一点の揺るぎもなく信じている。本分に忠実で謙虚で知性をひけらかしたりしない。王は大英帝国の支配力を地球の隅々まで拡大させた。服装の細部に時代遅れなこだわりを見せ、ジャズやマニキュアに怖気をふるった。何百万人もが王と王妃に称賛を送った。なぜなら王は宗教や人種が異なる大勢の男女を統治する世界の君主であり、皇帝だからだ。

彼らの孫娘もまた将来は君主となるのだが、孫娘が受け継いだときには帝国はすでに衰退していて、未来への希望が彼女に託されることになる。彼女は一九五二年二月八日の加盟評議会[訳注:国王崩御後に王室の継承者が決まる会議]で、「神の恩寵により、グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国ならびに海外自治領の女王となり、信仰の擁護者」となることを誓い、王室が価値をおく継続性の哲学を初めて意識することとなる。

物語の最大の盛り上がりは、赤ちゃんの伯父が黒髪の女性との結婚を望み、その女性が罵られて伯父と共に消えてしまうところにある。邪な女性の名前はウォリス。おとぎ話の意地悪な継母に匹敵する伯母は、赤ちゃんの子ども時代に暗い影を落とし、人生の進路を変えてしまう。

成長した王女は、遠い海の向こうからやってきたハンサムな王子と結婚する。名前はフィリップで、ギリシャ語で「馬の恋人」を意味する。彼女が情熱を注ぐ馬に縁がある名前の王子だ。ふたりの結婚は七〇年以上続き、夫フィリップは彼女が九〇代になるまで支えつづける。

その息子や孫たちは、美しい女性たちと結婚する。そして後年、バチカンが彼女の王国に「最後のキリスト王国」と賛辞を贈り、俗世間の政治家たちの政争から彼女を引きあげて、聖性と俗性を隔てる境界に据えた。彼女について本が書かれ、映画や演劇も制作される。『ザ・クラウン』というドラマシリーズでは、脚本家は彼女を「鞭を持ち甲冑をつけた成人男性のテーマパーク」を支配する「知性が足りない田舎のおばさん」と片付け、事実を歪曲し、彼女が統治してきた世界に泥を塗った。

子どものころから、彼女は公的、私的両方の世界で威光を輝かせてきた。生涯を通して、その名声はローマ皇帝アウグストゥス、ナポレオンやヒトラーさえもしのぐほどとなった。彼女の治世は歴史上の「偉大な」男性たちよりも血にまみれることなく、野心に溺れることなく、虚飾とは無縁となるだろう。

おとぎ話の魔法使いは、ゆりかごに眠る彼女に長寿を、世界一の富を、冷静沈着な気質を、スタミナを、人間味を、愛を約束した。そして保守的な本能を授けた。年齢を重ねるうちに、知恵と道徳の力を持って威厳を備えるようになるはずだ。母からは鉄の意志、父からは冷静沈着、用心深さと頑固という資質を、どちらからも深い信仰心を受け継いだ。

おとぎ話には予言がつきものだ。一九二六年晩春、フランスの起業家がはじめた新しいメディアで、パテ社などが提供するニュース映画は、千里眼のように彼女の未来を見通した。サイレントのモノクロ画像で撮影された彼女の誕生を告げるニュースのシンプルな予言が、人々を仰天させた。「愛の女王が今日生まれた。彼女はおそらくいつの日かイギリスの女王となるだろう」。またデイリー・スケッチ紙も「昨日、イギリスの女王が誕生した」と伝えている。

そして私たちはその予言が実現したのを見てきた。父の身分は王の次男で、健康に問題がない長男が当然王位を継ぐはずであったが、それにもかかわらず継いだのは次男とその娘となった。プリンス・オブ・ウエールズである長男のエドワード皇太子は、ほんの短期間、一幕だけエドワード八世として登場しただけとなった。

国歌にこめられた彼女の加護への祈りは聞き入れられた。彼女の治世はイギリスの君主として最長のものとなり、高祖母であるヴィクトリア女王までさかのぼる君主制のモデルを不朽のものとしている。

揺るぎなき女王として

だが現実には、エリザベス二世の人生は、はじまりからしておとぎ話からはほど遠い。

前世紀までの過剰な美辞麗句で飾られた王室の虚像がはぎ取られた時代を、エリザベス女王は生きている。君主は、平民と変わらない普通の人が、非凡な地位について国に君臨するものだという考え方を、王室そのものが公に掲げる時代だ。

この考え方は、エリザベス二世が一九八二年、シェフィールドの主婦たちに、自分も自宅の床を清潔に保つのに苦労していると語った逸話にあらわれている。または一九九〇年、デザイナーのジョン・アンダーソンに、背丈が縮んだのでコートの襟を短くしてほしいと頼んだことに。または王室の財政が最悪の状態に落ちこんだ二〇〇〇年のクリスマス・メッセージで「暮らしをやりくりする私の家計の基本は、ほかの何百万人もの人々と変わりはないのです」とテレビ画面を通してメディアと国民に慈悲を訴えたことにも。

一九九一年二月、リーディング・イヴニングポスト紙の女性編集長は書いた。「私たちは女王が私たちと同じであることは望まない。だが女王が私たちと共にあることを望む」

七〇年間にわたって、歴史上かつてないほどメディアが王室に大きく関わってきた時代を生きているにもかかわらず、女王は一般国民と距離をおくことと、親近感を持ってもらうことのバランスをとってきた。白い手袋をはめた手を挨拶のために差し伸べるというやり方で。

即位三〇周年のとき、デイリーミラー紙はエリザベス女王が「偉大なる特権を享受して人生を生きてきたが、私たちのほとんどが享受しているプライバシーの特権を知らない」と書いた。

存在を信じてもらうために、自分は人々から注視されねばならない、というようなことを女王は言ったことがある。

『エリザベス女王戴冠式』の執筆者たちは女王を「国民の主人でありしもべである」と書く。

女王が第一に考えなくてはならないのは、国家と国民に奉仕することだ。二一歳の誕生日のスピーチで女王は、国に奉仕し、「大英帝国の家族」に仕えるために一身を捧げると誓った。

二〇一五年、いとこのマーガレット・ローズはその治世を振り返ってこう言った。「自分がこれから生きていく人生で、自分自身の選択を示す余地はなく、何カ月も先まで何をするかがすでに決められていて、自分の意志などまったく顧みられない人生を送ることを誓うとは、信じられないほどの勇気ある決意だった」

即位後七〇年経って、エリザベス女王の目には君主制が大きく変化したと映っているかもしれない。だが女王は、改革には慎重で、通例とは異なる経緯で自分が王位を継いだことを強く意識しながら王室を維持している。父から授けられた教育や薫陶のおかげで、生まれながらに持っていた女王の保守的性向が揺らぐことは一度もなかった。実際のところ、父や祖父の君主制を模範として永続させていってほしいと願う助言者、政治家、メディアや多くの国民たちの期待があまりに大きすぎて、たとえ少しでも現行の君主制を改革したいと願ったとしても、それを本当に実行できる機会はほとんどなかったのだ。

その結果、即位して間もないころから、女王は「時代遅れ」と非難されてきた。しかし時が経つにつれて、女王の姿勢に向けられる声は変わった。長い年月にわたってエリザベス女王の、時代を超越した(ときに時代遅れとも評される)価値観のおかげで、女王の姿は英国国民が自信を回復する拠りどころとなり、激しく移り変わる時代における静止点となった。

進歩的な意見は、女王の率直な訓戒の前では影が薄くなる。たとえば「単純な物質的発展よりも、精神の問題のほうがより重要で永続性があります」というような訓戒に、リベラルな意見は太刀打ちできない。女王は英国人の長いものに巻かれたがる気質から超越しており、うつろいやすくけばけばしいセレブ文化など一顧だにしない。王冠への敬意を持ちつづけ、歴史的に自分より前に治世で成功した人々と同様、自分自身の女王としての姿勢を人間味のあるものにしている。

よい行ないをすることにためらいがなく、信仰心が篤く、両親や祖父母から受け継いだ義務を頑として貫ぬく。あるテレビコメンテーターが女王夫妻の結婚五〇周年を祝す番組で述べたように「君主として支配はしなくとも、過去の専制君主たちと同じくらい、多くの人々の精神的な支えとなり模範となる」という考え方を夫婦で共有していた。

立憲君主制を支える憲法の妥当性からは、大胆に奇抜なことをやろうとする君主はよしとされない。エリザベス女王は自分の地位にはめられた枠を全面的に受け入れてきた。政治的中立を厳格に守り、国家元首としての役割の遂行よりも、国民国家の長としての役割を果たすことにはるかに多くのエネルギーを割くのが、自分に課せられた使命だとわきまえている。

かといって言いなりになっているだけではない。女王の側近の助言者たちは、君主制の権力を守るために、おそらく彼女の同意のもとで積極的に動いている。

たとえば、女王の個人的な利益や王室の特権に影響する恐れがある法律については、議会にはかる前に閣僚は女王の同意を取らねばならない「クイーンズ・コンセント」という慣習がある。「規定がはっきりと議会で制定される前の早い段階で相談されなければ、強く抗議せねばならない」と女王の個人秘書は前もっての相談がなかったときに抗議している。

君主は英連邦の後見人であるというのは、エリザベス女王が独自に考案した考え方だ。帝国主義時代に大英帝国が支配した世界の領土に向けられる変わりない愛情と関心は、「国民国家との最も重要なコンタクトは、そこの人々と触れ合うことだ」という信条に支えられており、おかげで英連邦は生き残っただけでなく、九カ国から五四カ国にその数を増やしている。そのなかで一五の独立国家は、今もエリザベス女王を自分たちの女王としているのだ。世界のほかの君主国家のなかで唯一、女王の威光はグローバルに及んでいる。

一九七二年、テームズ・テレビジョンは視聴者にこう言った。「一千年をさかのぼっても、エリザベス女王ほど愛され、尊敬された君主はいない」。現代的な考え方をする視聴者のなかにはそんな意見に困惑する人もいただろう。一方でエリザベス二世を敬愛する多くの人々にとって、その意見は真実である。

書誌情報

関連記事

訳者あとがき全文公開

訳者・実川元子さんがインタビューを受けています

カンゼンWEBショップでも予約受付中です(¥3000以上のお買い物で送料無料)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?