訳者あとがき【#全文公開 『ザ・クイーン エリザベス女王とイギリスが歩んだ一〇〇年』】

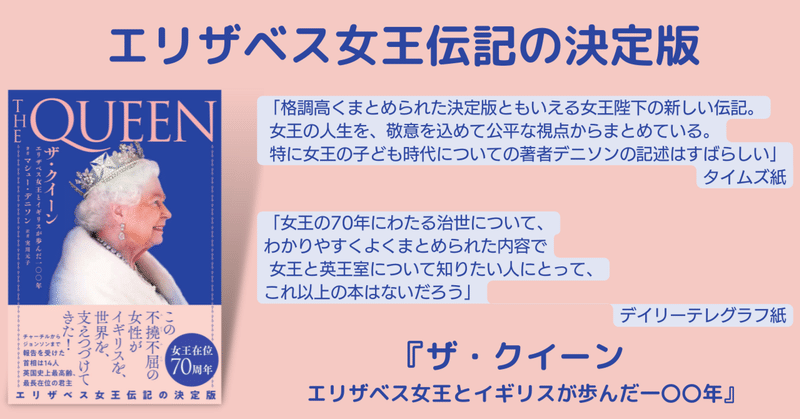

本書は、20世紀初頭から21世紀の現在まで、大きく変動した世界を生き抜いてきた女王の人生と、英国社会における王室の変遷を著者のマシュー・デニソンがつぶさにたどった壮大なノンフィクション作品である。英王室の輝かしい面だけでなく、陰の側面にもしっかりと目を凝らし、女王としての喜びと成功と共に、失望と苦悩も描く。エリザベス女王は2022年、在位70周年(プラチナ・ジュビリー)を迎えた。英国王室の歴史で最長の在位期間を誇るエリザベス2世の生涯を、英国と世界の情勢と重ね合わせて描く、まったく新しいタイプの決定版伝記である。

本日の発売日を祝して、訳者を担った実川元子さんによる「訳者あとがき」を全文公開いたします。日本語版出版において、原書を何度も読み込まれ、内容を最も理解されている訳者という立場から、本書の読みどころ、面白みについて解説されています。

『ザ・クイーン

エリザベス女王とイギリスが歩んだ一〇〇年』

著者 マシュー・デニソン Matthew Dennison

訳者 実川元子 Motoko Jitsukawa

ISBN 978-4-86255-646-2

ページ数 600

判型 四六判

定価 3300円 税込

出版社 カンゼン

発売日 2022年6月17日

訳者あとがき

本書は英国人作家、マシュー・デニソンによる“Th e Queen”の翻訳である。

著者はヴィクトリア女王や英国を代表する作家ヴィタ・サックヴィル・ウェスト、ビアトリクス・ポターの伝記などを手がけ、歴史ノンフィクション作家として高い評価を受けている。

エリザベス二世の在位七○周年目前の二○二一年に出版された原書は、エリザベス女王の生誕前から新型コロナウイルスによるロックダウン時まで約一〇〇年の女王の人生をたどり、英国社会のみならず国際社会においてエリザベス女王が果たしてきた役割を客観的、かつ詳細に描く。メディアをにぎわせた王室のロマンスやスキャンダルにもページが割かれているが、それ以上に立憲君主制下における君主の役割と政治とのかかわり、また大きく変動した戦後の英国社会で王室がどう存続してきたかに焦点を当てている。

そこで女王自身の人生ドラマもさることながら、第二次世界大戦以降の国際情勢──冷戦、植民地の独立、数々の紛争──における英国の立ち位置が重要なバックグラウンドとなる。エリザベス女王の七○年間にわたる治世は、二○世紀初頭まで経済的・軍事的に世界の覇権を握っていたグレートブリテンおよび北アイルランド連合王国(英国の正式名称:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)が急速に衰退していく時期にあたる。祖父や父が治世していた時代は、英国が国際社会でまだ大きな力を持ち、世界の富を有していた。彼らから君主のあり方や振る舞い方を教えられたエリザベス女王は、そのやり方や考え方を踏襲しつつ、大きく変わった英国と英連邦(Commonwealth of Nations:英国の旧領土であった五四の国と地域が加盟する経済同盟)の長としてのあり方を一から考え直さねばならなかった。

エリザベス女王が生まれた一九二六年には、英国の労働者たちが大規模なゼネラル・ストライキを起こし、祖父ジョージ五世が労働者側に配慮しながら政権と調整をはかるという出来事があった。第二次世界大戦後、エリザベス女王が即位する前後から大英帝国の植民地は次々と独立していき、エリザベスを女王と仰ぐ国はあっても、政治的に英国の支配を受ける国は減っていった。戦後、英国は経済の建て直しに時間がかかり、深刻な不況が長く続いた。高い失業率やインフレに苦しむ経済状態は「英国病」というありがたくない名称までつき、各地でストライキが頻発した。帝国主義時代の意識を引きずったまま起こしたスエズ動乱はみじめな敗北を喫し、国際社会から非難を浴びて、英国の衰退を決定づけた。

一九六○年代には、英国のエスタブリッシュメントと呼ばれる階層が支配する社会に若者たちが反旗をひるがえし、新しい価値観や思想を表現するスウィンギング・シックスティーズと呼ばれる文化革命が起こった。エスタブリッシュメントの頂点に立つエリザベス女王と英王室を批判する声は大きく、貴族階級からもエリザベスに王室改革を迫る意見が出た。一九九○年代にはエリザベスの子どもたちの結婚が破綻し、メディアは嬉々としてスキャンダルを書きたてた。老朽化したウィンザー城で起こった大規模な火災は、英王室の内部崩壊を象徴する災害だとささやかれた。

それでもエリザベスの王室は生き延び、国民から愛されている。二○二二年現在、エリザベス女王は即位七○周年のプラチナ・ジュビリーを迎える。欧州のほかの王室が消滅したり名目だけになっていくなかで、なぜ英王室は「臣民」から崇められる存在でいられるのか?

その謎の解明のために、著者は新聞、雑誌、ラジオやテレビなどメディアを通じてこれまで伝えられてきた本人の言動をこまかく調べ、それをもとにエリザベス女王自身が「連合王国」と英連邦の長として、何を考え、どんな行動をとってきたかを時間軸に沿って追っていく。エリザベス本人だけでなく、家族、親族、ときの首相たち、国賓としてエリザベスの接待を受けた各国首脳たち、英連邦の「臣民」たちの言葉までをこまかく拾って、その答えを探す。なぜ千年以上前からはじまった王朝が、二一世紀にいたっても存続できているのか? 英国の王室に何か特別な“力”があるからなのか? それともエリザベス女王本人の資質によるものなのか?

エリザベス女王の伝記はこれまで数えきれないほど出版され、何本もの映画やドラマでその人生が描かれてきた。最近では、エリザベスを中心とする王室一家を描いた極上のエンターテインメント作品『ザ・クラウン』がネットフリックスで配信され、世界中で人気を集めている。だがいうまでもないが、本書で描かれるエリザベス女王は、エンターテインメント作品の登場人物とは別人物、とはいわないまでも、一線を画している。エリザベス女王は現実社会に生きている人間なのだ。それなのに『ザ・クラウン』の主人公エリザベス以上に、本書『ザ・クイーン』で描かれるエリザベス女王は実に興味深い人物であり、その人生は波乱万丈でドラマチックだ。原書は五六八ページ(厚さ五センチ)で、日本語版も六○○ページの大部となった。カタカナの人名地名が並ぶ本書を最初から最後まで読み通すのは大変と思われるかもしれない。そこで、エリザベスの人生と英国の政治社会の節目となったいくつかのポイントをあげてみるので、「謎解き」の手がかりとしていただきたい。

1 なぜエリザベスは女王になったのか? ──人生を変えたエドワード八世の退位

エリザベスの人生を根本から変え、その倫理観や心理に大きな影響を与えたのが、エドワード八世の退位だ。父バーティーの兄デイヴィッドは、エドワード八世として即位したものの、わずか数カ月で退位して、弟に王位を譲った。3章で描かれる祖父の死からエドワード八世即位と退位、そして4章でのジョージ六世即位はドラマチックである。

祖父ジョージ五世と祖母メアリー王妃は、次男の子どもで、しかも女の子だったエリザベスに王位を継がせることなどまったく考えていなかった。むしろ、そんな厳しい役割をになわせるのはかわいそうだ、と思いやっていた。ところが王位継承権第一位の長男デイヴィッドの放蕩ぶりに落胆するうちに、しだいに「この聡明な孫娘が次期君主となったら……」という思いが胸をよぎるようになる。

2章では、エリザベスと祖父母との親密な関係だけでなく、皇太子だった伯父デイヴィッドが近代社会における王室のあり方に疑問を持ち、王になどなりたくないと自堕落な生活を送っていたことが描かれる。第二次世界大戦前夜の英国社会と、当時の英国植民地の「臣民」たちは、君主に何を望んでいたのか? なぜエドワード八世が次期君主にふさわしくない、ふさわしいのはエリザベスだ、と王室だけでなく英国政府、宗教界が判断したのか? そして、なぜエリザベスが一○歳にして「私は将来、この国の女王になる」と受け入れたのか?

王位が世襲制であること、神のもとで誓った「正統」な結婚で生まれた子どもにだけ王位継承権があり、よって離婚も離婚歴があることも許されない。それを守っていくことが英王室存続の道である、という伯父の退位が教えた教訓が、エリザベスの人生を変えた。

2 なぜ女王は夫フィリップと添いとげられたのか? ──現実主義に徹した夫婦関係

結婚式を挙げたときエリザベスはまだ王女だったが、王位継承権第一位であり、いずれは君主となることがほぼ確実だった。それでもエリザベスは、夫のあとを歩く妻になることを神の前で誓った。家庭では自分が王様でいたい夫の気持ちを汲んでの誓いだったことが、本書でも8章と9章で描かれる。

エリザベスがフィリップにひと目ぼれしたとか、ふたりが結婚生活で生涯変わらぬ愛を貫いたと本書は繰り返し書いている。ロマンチックラブ・イデオロギー(結婚は恋愛を動機とし、次世代再生産のための性交を神聖視する考え方。近代家族の基本理念)が王家の結婚でも重視されるようになっていたものの、実際にはエリザベスの周囲も本人も、配偶者選びでは恋愛感情以上に王室の血を引く次世代の再生産を重視していた。エリザベスが現実主義者で、ロマンチックな感情以上に、まずは王室を維持していくための現実的な道を選んできたからこそ、英王室〝直系の血〞は次世代、次々世代へと引き継がれていく。

しかし、ギリシャとデンマーク王室の血を引くフィリップにしてみれば、歴史に残るのが妻の名前だけで、妻の血だけが重視されるのはおもしろくなかった。しかも妻に仕える個人秘書(驚くほど大きな権力を有している)や廷臣たち、ロイヤル・ハウスホールドとよばれる王室の人々の身のまわりのことから家事いっさいを請け負うスタッフ(まちがっても召使いと呼んではいけない)、そして妻の実家の親戚たち(とくに王母)が、フィリップに疑いの目を向け、やることなすことに反対するか無視する。いったい自分はなんなのだ? とフィリップは悩んだ。しかも自分の苦悩を妻エリザベスにぶつけて悩ませつづけたようだ。9章ではフィリップのそんな苦悩が語られる。

そうした状況だから夫婦のあいだにはさまざまな軋轢があった。だが、夫婦ともに現実主義を貫いたおかげで、添いとげられた。離婚はしたくないし、できないし、絶対にしない。そこで夫を立て、夫に従い、ぎりぎりまで夫に譲り、しかし最後の一線は決して譲らず自分の意見を通す。そんな夫婦関係をエリザベスは貫いた。傑物である。

3 なぜ家庭と女王が両立できたのか? ──「理想の家庭像」の重圧を超えて

本書では、エリザベスが育った家庭(父ジョージ六世、母エリザベス、妹マーガレット)の絆の強さを表現した「我々四人」という言葉が繰り返し書かれている。思いがけず王位につくことになったジョージ六世は、帝王教育を受けておらず、実績もなかったことにコンプレックスを持っていたという。どういう君主像を示せば「臣民」の尊敬を集められるか、と悩んだ王が拠りどころにしたのが家族である。「わが王室は新しい時代にふさわしい家庭像を示している」ということを、王も娘エリザベスも、スピーチのたびに強調した。とくに既婚女性として「女王」という責務をになうことになったエリザベスは、自分が家庭では妻や母として立派につとめ、同時に「英国の家族」のためにつくしている、と強調した。

9章で戴冠式を終え、10章からいよいよ本格的に女王の任務をはじめたエリザベスは、すぐに女王として自分が何をなすべきかを理解して、君主としての実力をつけていく。だが、家庭運営には苦労した。12章では、子どもの教育を母や夫にまかせきりにしていることを非難され、16章ではチャールズとダイアナの離婚で強く意見ができなかった弱腰が、18章ではアンドリューの裁判沙汰にまで発展した児童買春の問題を母親として意見しなかったことが批判される。

しかし考えてみてほしい。年間六○○件の公務をこなし、多いときには年の半分以上、国内外の「出張」に出る女王の任務を果たしながら、両親世代に理想とされた「我々四人」のような家庭を築くなど土台無理な話である。エリザベスが家族のトラブルから心理的にも物理的にも距離をとり、一貫して女王の任務を優先させたからこそ英国王室は存続できたといえるのではないか。社会が女性に求める役割はこの一世紀で大きく変わったのに、家庭で妻や母に求める役割が一九世紀から変わらないことは、王室一家でもトラブルを引き起こすのだ。

4 なぜ七○年も女王でいられるのか? ──愛される理由

エリザベスは自分から何か意見を述べることがなく、感情表現がとぼしく、身体接触を嫌い、スピーチのトーンが単調だと批判されてきた。しかし立憲君主制の君主として、週に一回の首相との謁見で、たとえ雑談でも何かしら個人的な意見を述べてそれが伝わると、大きな政治問題に発展するだろう。国賓として招待した人物に好感が持てなくて、つい顔に出てしまったり、親愛の情を示そうとやたらとハグしたりすることは、君主には許されない。批判される「短所」は、君主としての「長所」。だからこそエリザベスは長く敬愛されてきた。

選挙で選ばれる大統領や首相と、世襲制で決まる君主とは、「愛される」ことの意味がちがう。また世界一の有名人であっても、エリザベスはいわゆるセレブリティとはちがう存在だ。君主としてどう振る舞うべきか──エリザベス女王はそれをしっかり理解し、体現してきたからこそ、七○年間にわたって世界中で愛されつづけている。

カンゼンの坪井義哉さんから本書の翻訳を打診されたとき、王室に興味がなかった私が「やりたいです!」と手をあげたのは、ネットフリックスで配信されている『ザ・クラウン』にはまっていたからだ。しかし本書を翻訳して、女王の人生はドラマや映画で描かれるようなきらびやかなものではないとわかった。また王室と立憲君主制が揺るぎない制度では決してなく、維持存続のために王室のなかの人たちが必死に闘いつづけていることもわかった。二一世紀の厳しい現実社会で、女王はその闘いの最前線に立って指揮をとっている。君主制に賛成/反対はさておき、その姿は九六歳になっても雄々しく頼もしい。本書をお読みいただければ、近々公開されるドキュメンタリー映画『エリザベス 女王陛下の微笑み』の姿もいっそう輝いて見えるだろう。

エリザベス女王の公式誕生日である発売日には、みなさんとともに祝杯をあげたい。エリザベス女王陛下、お誕生日おめでとうございます! ゴッド・セーヴ・ザ・クイーン!

二○二二年 初夏

実川元子

書誌情報

関連記事

プロローグ全文公開

訳者・実川元子さんがインタビューを受けています

カンゼンWEBショップでも予約受付中です(¥3000以上のお買い物で送料無料)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?