俳句にまつわる雑感

俳句の世界では仲春だというのに、相変わらず寒々しいみちのくです。

仲春というのは、春半ば、の意味。

日本列島は南北に細長いから、四季のずれがあって当然なのですけれど、もう葉桜の便りが聞こえてくる一方で、こちらはまだまだなのです。

さて、俳句のルールについてです。

基本は、575(17音)と、季語を入れる。

これのみのはずですが、「類想」「季重なり」「季語を立てる」など、深く突っ込むほどに、難しいルールが登場してきます。

さらには、ある程度の古典文法の知識もあると、望ましい。

この辺りで、「だぁー、メンドクセー!!」となる人も多いのでしょうね😅

ところが、noteで「俳句と関係のない人にも楽しんでもらおう」となると、ここでひと工夫必要になります。

類想句を避ける

詩情を残す

オリジナリティを出す

というのを前提とすると、句の生まれたバックボーンなどの説明も記載したほうが、俳句の知識がない人にも分かりやすい。

俳句本来の鑑賞方法からはあまり褒められないようですが(多分、鑑賞側の想像力を奪うからでしょう)、noteの発表分については、私は多少つけることが多いです。

桔槹吟社

俳句幼稚園に入園した頃に気になったのが、地元の句会の作品。

地元には、桔槹吟社という俳句結社があるのですけれど(私は未入会)、創刊千号の記念句会において、翠ケ丘公園にある妙見山で森川代表(当時)が詠まれた句が、こちら。

芝青くリポビタンD横たはり

「自分の弱さを俳句で出さないと、俳句は上達しない」というのが、森川氏の持論でした。

桔槹吟社は1922年に創設され、柳沼破籠子、矢部榾郎、道山草太郎らが原石鼎を招いたことが、結社のきっかけになったそうです。

そういえば、去年の春に牡丹園を訪れた際にも、彼らの句碑が建っていましたっけ。

牡丹園を訪問したときはまだ俳句を嗜んでいなかったので、その価値がよく分かっていなかったのですが、やはり$${^{*1}}$$柳沼氏の財力や人脈がなかったのならば、桔槹も誕生しなかったのかもしれません。

*1)柳沼破籠子は、須賀川牡丹園初代園主、柳沼源太郎氏の俳号。

多代女の主婦感覚

もう一人。

地元の俳人で私が参考にしたのが、市原多代女の「雛祭り」に関する句です。

あの小林一茶の「おらが春」にも彼女の句が載っているといいますから(老いたちの出る夜となれば朧月)、当時はよく知られた才女だったのでしょう。

ですが、私は今で言うならば「スーパー主婦」としての、多代女の感性に目を瞠ります。

をしい夜の更てちらつく雛哉

(おしいよのふけてちらつくひいなかな)

余所の雛見て来て親に不足哉

(よそのひなみてきておやにふそくかな)

棚の雛はつかたつ日のほこり哉

(たなのひなはつかたつひのほこりかな)

手奇麗な娵の料理や雛祭

(てぎれいなよめのりょうりやひなまつり)

献立も聞ゆる雛のひと間哉

(こんだてもきこゆるひなのひとまかな)

行燈に変えて更しぬ雛かな

(あんどんにかえてふけしぬひいなかな)

聞き分けて仕舞ふ四日の雛かな

(ききわけてしまうよっかのひいなかな)

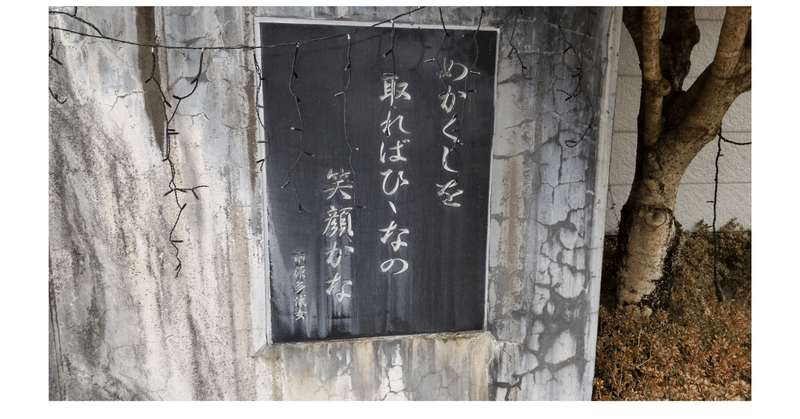

めかくしを取ればひゝなの笑顔哉

(めかくしをとればひいなのえがおかな)

白酒は外から見えてひなのたな

(しろざけはそとからみえてひなのたな)

雛の間に居りて思ふむかし哉

(ひなのまにおりておもうむかしかな)

幾としも雛に倣ふむつみ哉

(いくとしもひなにならうむつみかな)

三ちとせを祝ふや代々に桃の酒

(みちとせをいわうやよよにもものさけ)

桃さくら雛見るこゝろとしよらず

(ももさくらひなみるこころとしよらず)

俳句ポストの「雛祭」の句も素敵なのですけれど、多代女の視線は、現代にも通じる感覚があるのではないでしょうか。

季語のある意味

そして、俳句に「季語」のあることの意味です。

散文との違いにも通じることですが、とあるサイトに、「日本人の共通認識である季語を使うことによって、読者に具体的なイメージを喚起させたり、様々な連想を広げたりして、思いを伝えることができる」とありました。

そういう意味では、現代の季語は、多代女の頃よりも増えすぎてしまったのかもしれません。

ですが、四季の移ろいを大切にする心は、日本だけでなく俳句を愛する人皆に通じるもの。

そう感じるのです。

©k_maru027.2022

#エッセイ

#俳句

#note俳句部

#俳句雑感

#福島

#須賀川

#俳人

#古典がすき

#ふるさとを語ろう

これまで数々のサポートをいただきまして、誠にありがとうございます。 いただきましたサポートは、書籍購入及び地元での取材費に充てさせていただいております。 皆様のご厚情に感謝するとともに、さらに精進していく所存でございます。