ルネ・マグリットをまとめ!0〜67歳までの経歴・作品紹介など

ルネ・マグリットは、シュルレアリストのなかでもダリの次くらいに人気が高い画家だ。そのキャッチーなモチーフは私たちを一気に不思議な世界へ誘ってくれる。そして「共感」する。

この「共感」という感覚はシュルレアリスムにおいて稀有な感情だろう。例えばダリの作品を見て「ああ〜、なんか分かる〜」と思うことは、ほとんどない。ダリに共感する人は今すぐ絵筆を持ったほうがいい。あなたは天才だ。基本はみんな「なに考えてんだろこの人」と思うはずである。

他のシュルレアリスト作品も同じだ。「意味が分からんぞ」という部分におもしろみを感じ「意味などないこと」を知って腑に落ちる。

もちろんマグリットの作品も奇妙奇天烈だ。しかしなぜか「この絵を描く気持ち、ちょっと分かるかも」と思わせる。これはマグリットが「普通の人だったから」である。

彼の作品の舞台はすべて一般的な世界であり、ただそこに少しおかしなものをかけ合わせているから奇妙に見えるわけだ。

今回はそんなマグリットについて、生涯を追っていくとともに、作品を一緒に見ていこう。普通の舞台を描き続けた理由が見えてくるはずだ。

ルネ・マグリット0〜28歳まで〜画家として生きることを決心〜

ルネ・マグリットは1898年にベルギーのレシーヌで生まれた。兄弟は弟が2人。幼少期はいたずら好きの子で、よく大人を驚かせていたそうだ。彼は1910年、12歳でベルギーのシャトレに引っ越したのをきっかけに、絵画教室に通い始める。両親は仕立て屋と縫製屋さんで、別にアート一家というわけではなかった。

ただ他の家と違うところは「お母さんの心が不安定だった」ということ。何度か自殺未遂をしていたので、父が部屋に鍵をかけて閉じ込めていたくらいだった。

しかし1912年、彼が14歳のときに母が入水自殺をしてしまう。お母さんの遺体の顔には、ドレスがかけられていた。その光景はルネ少年の脳裏にこびりつくことになる。

その後、4人となった一家は引っ越しをする。ルネ・マグリットは高校に入学。まだ絵画を続けており、当時は印象派的な風景画などを描いていた。

1916年にブリュッセルの美大に入学したが、古典ばかりを扱う授業に飽き飽きしてしまう。ここシュルレアリストあるあるです。ダリもクレーも授業に退屈していた。詳しくは以下の記事で紹介しています。

当時のアカデミーで教えられていた古典主義といえばミケランジェロなどのリアリズム。ルネ・マグリットはそれよりも印象派以降の表現的な絵に衝撃を受けた。「上手い!」じゃなくて「攻めてる!」のほうが好きだったのである。

そしてこの20代前半までの時期にピカソのキュビズムやダダ運動、デ・ステイルなどのアートの世界を学んだ。この経験がルネ・マグリットの画家としての生命線になっていく。

そして同時にダダ界隈の前衛的なアーティストと交流が生まれる。この1920年代は第一次世界大戦の煽りを受けてヨーロッパやアメリカなどでダダイズムが勃興した年であり、ルネ・マグリットはベルギーのダダイズム活動にも参加した。

その後、弟のピアノ教師だったという偶然のきっかけが元になり、コラージュ作家らと「Esophage(食道)」と「Marie(マリー)」という2冊の雑誌を創刊。ダダイストたちの発表の場となる。

「Esophage」最後のページ

ベルギーだけでなく、ニューヨークダダの前衛アーティストたちもコラージュや写真を発表するようになる。この1920年代のルネ・マグリット作品はピカソのキュビズムに影響を受けたものが多い。

ちなみに、このころは画家として生計を立てていたわけではない。22〜23歳のころには軍兵だったし、24〜28歳までは工場の図案を書いたり、広告デザインなどをしていた。

では、何が彼を芸術に駆り立てたのか。それはジョルジョ・デ・キリコの「愛の歌」である。

ジョルジョ・デ・キリコ「愛の歌」

この作品を見たマグリットは「涙を抑えられない」というほど感動した。ジョルジョ・デ・キリコは形而上絵画(つまり物質的ではない作品)をはじめた画家で、シュルレアリスムはキリコの作品を元に生まれた。

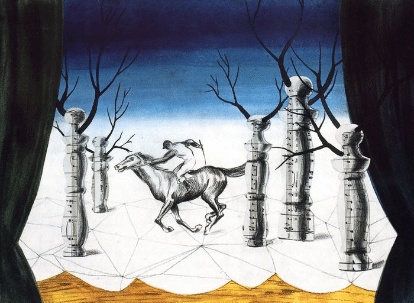

マグリットはキリコの影響を受け、芸術家として生きていくことを決心する。1926年、28歳からシュルレアリスム的作品を発表し始めた。シュルレアリスムに舵を切った1作目として知られるのは「迷える騎手」だ。

ルネ・マグリット「迷える騎手」

この作品でルネ・マグリットはシュルレアリストの1人として数えられるようになる。実は22歳にして結婚していたマグリット。退社して画家として生きるのには、きっと大きな決心が必要だっただろう。

ルネ・マグリット29歳〜観る側に問いかける初期シュルレアリスム作品〜

翌1927年にはドイツ・ブリュッセルの画廊と契約し、初めての個展を開催する。しかし批評家たちはかなり辛辣でマグリットの画家デビューはほろ苦いスタートだった。「ダメかも……」と思ったマグリットは初めてベルギーから出てパリに移住する。

この決断が大成功だった。当時のパリはシュルレアリスムの創始者であるアンドレ・ブルトンをはじめとした中心メンバーが揃っており、まさにシュルレアリスム最盛期だったのである。最高のタイミングで渡仏したわけだ。

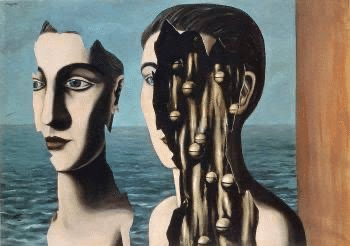

するとルネ・マグリットの絵は多くの目を惹くこととなる。この頃のマグリットの絵画にはちょっと怖さを感じるような作品が多い。このころの代表作を並べてみよう。

ルネ・マグリット「秘密の分身」1927年

ルネ・マグリット「脅かされる暗殺者」1927年

ルネ・マグリット「恋人たち」1928年

ルネ・マグリット「偽りの鏡」1928年

ルネ・マグリット「The empty mask」1928年

ルネ・マグリット「The Inventor of Life」1928年

シュルレアリスムは人の深層心理を読み解くのがテーマだ。マグリットは一貫して「その光景は現実なのか?」という問いを出し続けているのが分かる。「The empty mask」ではフレームの向こう側にいろんなモチーフを描いた。これは「同じフレームでも人によって見える印象が違う」ことを指す。深層心理によって、物の見え方が違うことを問いかけているわけだ。

また「恋人たち」「The Inventor of Life」では顔に布がかかっている。母を亡くした際の、あの衝撃的光景がここに反映されている。

「哲学的絵画」と「デペイズマン」について

さて、30歳を前にしてシュルレアリストとして人気を博したルネ・マグリットは1929年に、ある問題作を描いた。それが「イメージの裏切り」である。

ルネ・マグリット「イメージの裏切り」1929年

このパイプの絵の下に書かれている言葉を訳すと「これはパイプではない」となる。「いやパイプやん」とツッコミたくなるだろう。その思考をルネ・マグリットは刺激したのだ。

シュルレアリスムは深層心理を表に出す思想だ。誰もがこの絵を見て「パイプの絵」と思うが、それこそが深層心理に囚われることの怖さなのである。この絵は哲学者たちを驚かせ、今日にかけて哲学の講義で取り沙汰されている。

その後はアンドレ・ブルトンの表現に「暗いから嫌や」と喧嘩してシュルレアリストのメンバーから抜ける。パリからブリュッセルに戻ったころに世界恐慌が訪れ、画廊から契約を切られ、経済的に苦境に立たされた。

ルネ・マグリット「宇宙の声」1930年

ここからがルネ・マグリットのすごいところだ。彼はなんと普通に芸術で食うことを諦めて、銀行員になったのである。たしかに「お金がないから就職する」という考えは常人であれば真っ当だ。しかし画家にしては、あまりに普通すぎる。1930年代は銀行員をしつつ、広告のデザインをしつつ、傍らで絵を描くという生活が始まった。

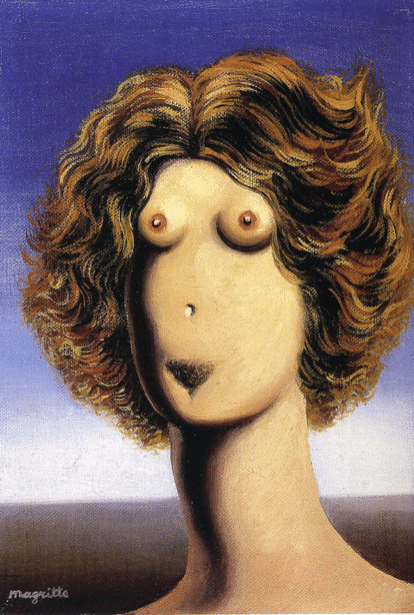

この時代は裸婦を描くことが多かったが、さすがマグリット。普通の裸婦なんて書かなかった。

ルネ・マグリット「共同発明」1934年

ルネ・マグリット「凌辱」1934年

このような「本来AにあるはずのものをBに置く」という表現をデペイズマンという。ルネ・マグリットデペイズマンの代表的な画家としても人気だった。

ルネ・マグリット「赤いモデル」1935年

ルネ・マグリット「貫かれた時間」1937年

このように「あるべき場所にない」という技法はシュルレアリスムと相性抜群だった。いわゆる、どこにでもある静物・人物モチーフが急に不思議なものになるわけだ。

シュルレアリスムはあくまで現実の延長としておかしなものを見ることが鉄則であり、デペイズマンはまさに最高だったわけだ。この技法は晩期までルネ・マグリットの代名詞として使われた。

いやしかし、こうした作品を銀行員が描いていたというのは信じられん。以前、描いたエドワード・ゴーリーも普通にサラリーマンだった。

やはり想像したら不思議で仕方ない。ルネ・マグリットが普通に3番窓口にいたら、絶対口座開設するもん。

ルネ・マグリット37から50歳〜見えるものを隠し、見えないものを見せる〜

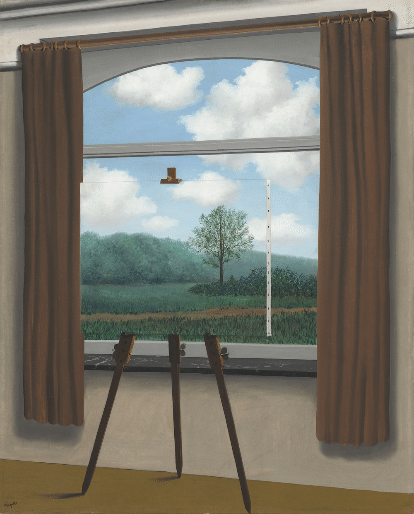

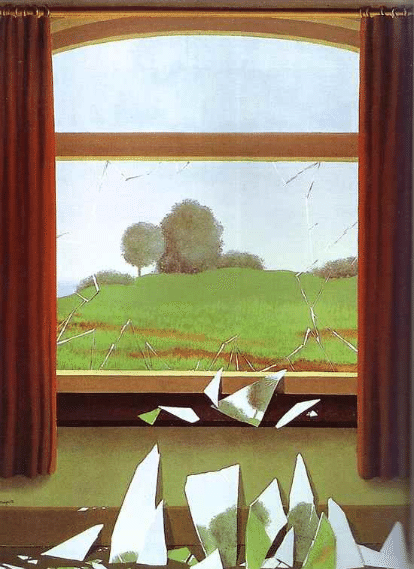

またもうひとつマグリットの晩期までにかけての特徴を示す作品が1935年に描かれた。

ルネ・マグリット「人間の条件」1935年

この作品では部屋の中で描かれた絵と、外の風景が同化している。こうした「背景との同化」もルネ・マグリットの特徴だ。この技法によって本来は見えるものが隠れ、人の想像力をかきたたせる。絵の風景は偽のもので、外の風景こそ真実。この真実と偽の境目を訴えていたのである。マグリットは「人間の条件」をいくつも描いていた。

さて、生涯に戻ろう。ベルギーに舞い戻って働いていたマグリットだが、1940年代になると第二次世界大戦が勃発。ベルギーはドイツの占領下に置かれることになった。「だる……終わったわ……」と意気消沈するかと思いきやマグリットは違った。

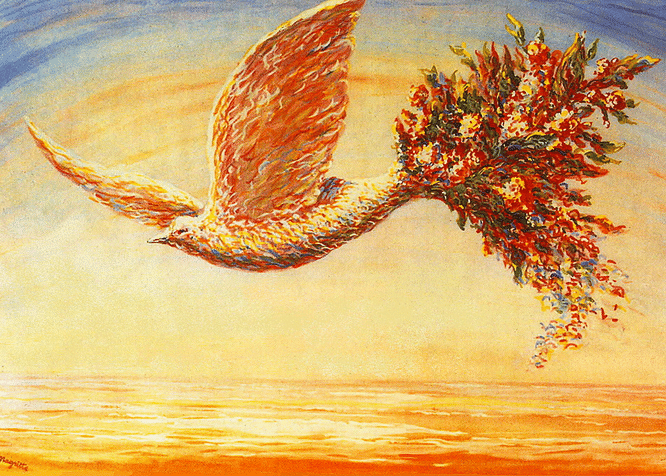

「陽光に満ちたシュルレアリスム」という声明を発表し、ルノワールを彷彿とさせる、やけに明るい印象派的な作品を作り始める。このルノワール時代は1947年まで続いた。

ルネ・マグリット「いい前兆」1944年

で、1948年から「牡牛」と名付けた、ゴーギャンも真っ青のフォービズムを発表し始める。

ルネ・マグリット「省略」1948年

ルネ・マグリット「飢饉」1948年

見ての通り、あまりに作風が変わりすぎて、世間はおろか仲間のシュルレアリストたちも「おい……ルネお前……マジか……」とひきまくった。なのであっという間にこの作風をやめている。

ルネマグリット50から67歳 〜代表作が量産された集大成の時期〜

そんないろいろ横道に逸れた時期もあったが、1950年代に入ると、元のシュルレアリスム的表現に戻ってきた。世間的によく知られている作品は、このラスト20年で描かれたものである。

ルネ・マグリット「光の帝国」1950年

ルネ・マグリット「ゴルゴンダ」1953年

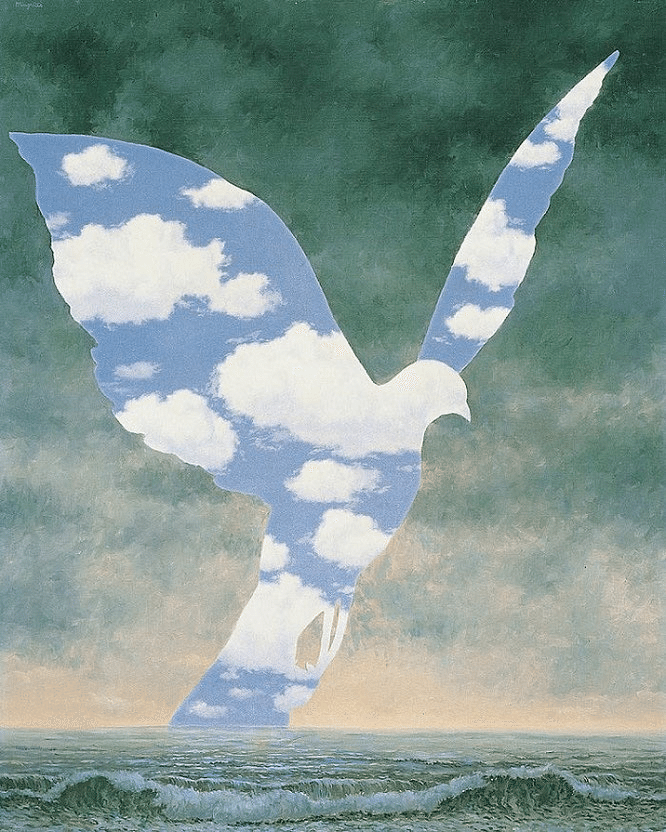

ルネ・マグリット「9月16日」1956年

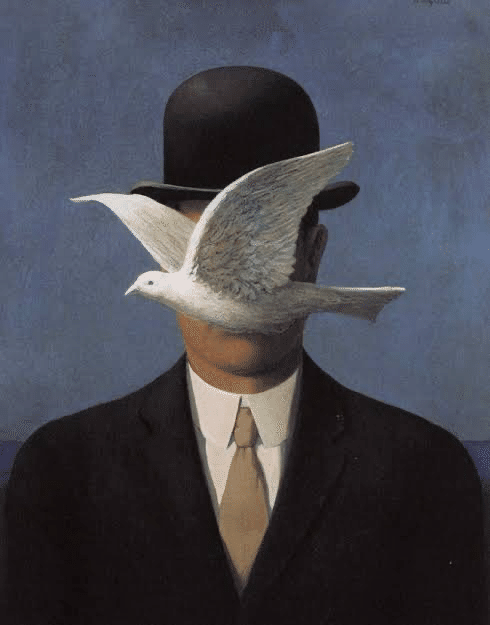

ルネ・マグリット「人の子」1962年

ルネ・マグリット「大家族」1963年

ルネ・マグリット「山高帽の男」1964年

まさに晩年にかけての20年は、これまでのルネ・マグリットの集大成だった。「デペイズマン」や「隠す美学」などの作品がたくさん描かれている。

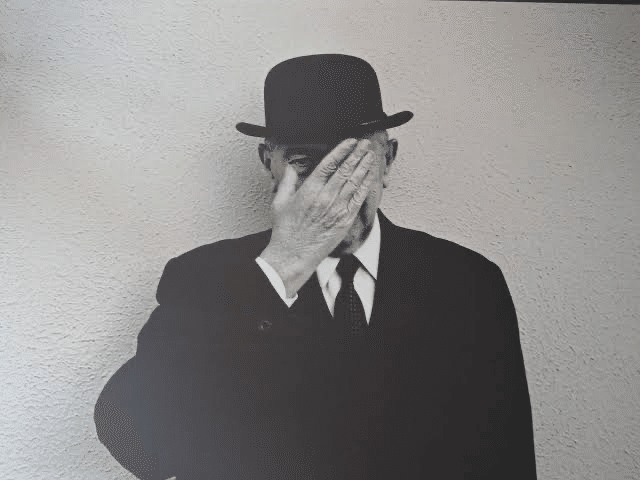

なかでも山高帽の男性がたくさん登場するのが特徴である。なぜか。その理由についてマグリットは「目立ちたくないから」と語っている。

マグリットは最後まで「普通」を貫き通した男であった。そして1967年に癌で亡くなる。

では、この生涯を通してマグリットが目指した「普通」についてまとめてみよう。

ルネ・マグリットは「普通であること」に全力で努めた"画家らしくない画家"

事実、ルネ・マグリットは画家にしては珍しいほど平凡な毎日を送っていた。「山高帽にフロックコート」という典型的サラリーマンチックな服装で毎日決まったカフェに足を運び、知り合いに声をかけ、チェスを指し、頃合いになったら妻の待つ家に帰る……。これ以上ないほどの小市民な生活を送っていたのだ。

しかしルネ・マグリットは「自分が普通ではないこと」を知っていた。幼いときに鬱病の母を亡くしてから「人は誰もが狂気を持つこと」を分かっていたのだ。だからこそ、ルネ・マグリットは毎日、全力で普通であることに努めた。

そしてルネ・マグリットの作品には不自然なくらい、よく明るい空が描かれる。

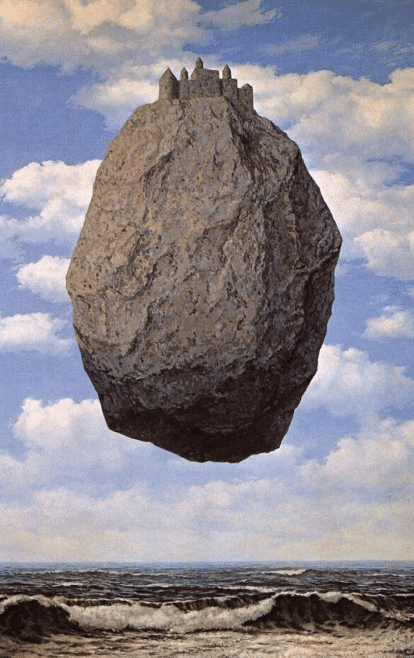

ルネ・マグリット「ピレネの城」1961年

ルネ・マグリット「美しい世界」1962年

ルネ・マグリット「シェヘラハザード」1948年

ルネ・マグリット「栄誉」1948年

ルネ・マグリット「自然の脅威」1953年

これは「自分は無事だ」と確認するための装置といえる。つまり「余裕〜♪」と、無理して口笛を吹いているわけだ。しかし根っこから明るい人は「俺は明るいんだぜ」とは言わない。彼は間違いなく、日常が急に壊れることを知っていた。

ルネ・マグリット「田園の鍵」1933年

彼が芸術を諦めて素直に銀行員として、山高帽をかぶっていたのも、悲惨な戦争中にやけに明るい絵を描いていたのも、すべて「普通であること」を必死に保っていたのである。

人間の精神世界に興味がなければ、シュルレアリスムにはハマらないはずだ。そしてシュルレアリストとして、常に見る側に問いを投げかけるような作品を作った。「あなたはどんな人ですか?」と絵画を通して尋ねている。それはルネ・マグリットが人一倍、人間の心に敏感だったからである。

こうした気持ちで作品を見ると、ルネ・マグリットと対話できるだろう。ぜひ、まっさらになったつもりで「山高帽の男」を観ていただきたい。

あなたには鳩の向こうにある男の表情がどう見えるだろうか。その答えによって、自分が何を考えていて、どんな人間なのかが少し分かってくるはずだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?