グスタフ・クリムトとは|ウィーンの芸術をアップデートした「優等生の反撃」について

オーストリア・ウィーンの画家、グスタフ・クリムト。彼の絵に取り憑かれる国内美術ファンは、日本でもめっちゃ多い。個人的にも大好きな画家で、彼の作品のエコバッグ持ってます。かわいくない?

クリムトの絵を観ると、妙な感覚になる。「めっちゃ綺麗〜♪」と思う一方で「怖いな〜、なんやこの妖しさは」と不安になったり「杉本彩越えのエロさやな」と見惚れたりする。

それほどまでに、1枚の絵から写実、幻想、耽美、抽象、ロマンなど、あらゆる影響を感じるのがクリムトの絵だ。それらが合わさって、完全にオリジナルの作品として収束するんです。すると決して分類できない「唯一無二」の表現となるわけだ。

今回はそんなグスタフ・クリムトについて、彼がなぜ画家になったのか、何を目指していたのか、そして西洋美術史において、どんな革命を起こしたのかなどを紹介していこう。

グスタフ・クリムトの生涯 〜意識高い系の学生からウィーンいちの画家に

グスタフ・クリムトは1862年にウィーンのバウムガルテンに生まれる。当時のウィーンはオーストリアとハンガリーの二重帝国に位置していた。

女4・男3の7人兄妹という大家族で、クリムトは次男として誕生した。母はミュージカルパフォーマーで、父は彫刻師と、両親がかなりアート寄りの仕事をしていたのが特徴。クリムト家は芸術一家なんです。

14歳のクリムトもウィーン美術工芸学校に通い、本格的に美術をスタート。最初は建築を学んでいた。その後、弟のエルンスト、ゲオルクも同じ学校に入ってくる。彼らは父と同じ彫刻家を目指して入学した。

そのころの美術学校は「古き良き伝統を教科書で習う」みたいな方針。それでもクリムトはすごく真面目に勉強する学生だったんですね。

そして17歳で友人や弟と一緒に芸術の会社を設立。美術史美術館をはじめとする公共建築物、邸宅などの装飾画を協力して描いていく。ピッカピカの起業家で、今でいう"意識高い系の学生"だったわけだ。18歳の絵がこんな感じ。

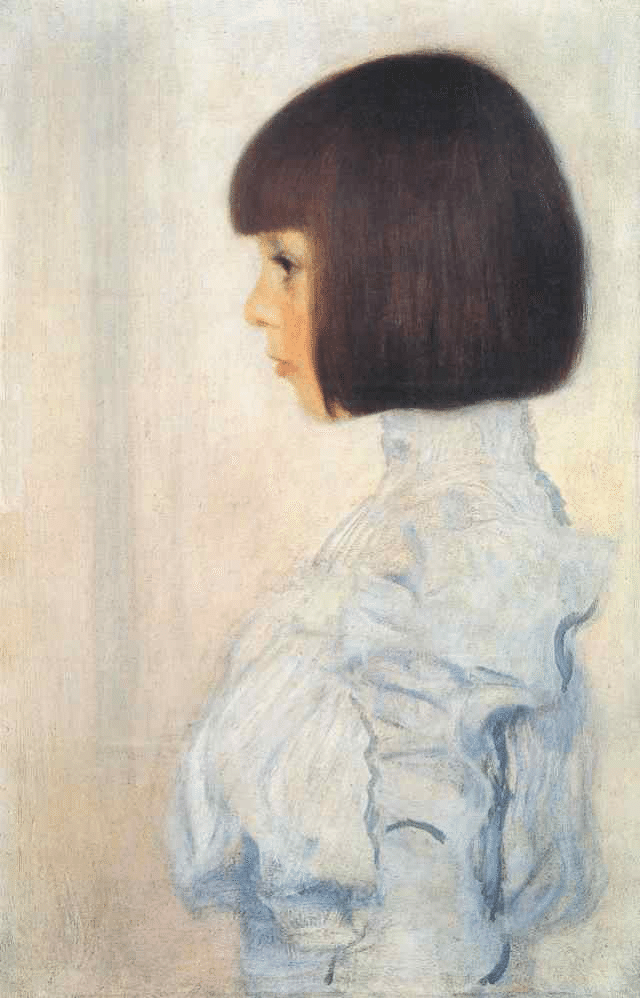

グスタフ・クリムト「左を向いた少女」1880年

私たちが知る表現主義のクリムトとは大きく違う昔ながらの写実絵を描いていた。20歳の絵がこちら。さらに写実レベルが上がっているのがわかる。しかし、コレどんなポーズとらせとるんや。

グスタフ・クリムト「男性裸体像」1883年

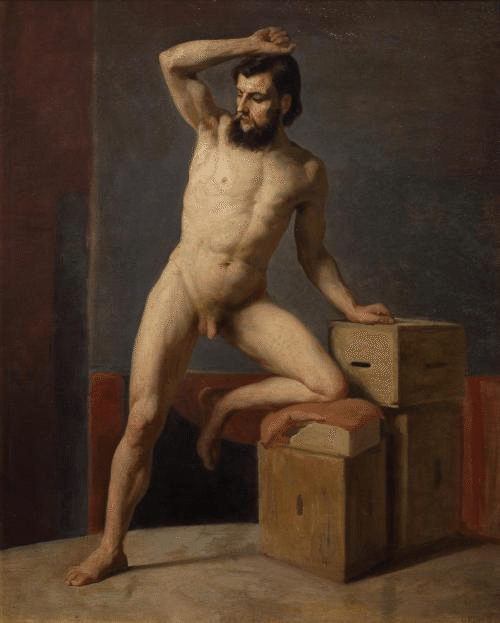

当時のクリムトがハマっていて画風まで寄せた画家が「画家の王」とまで呼ばれたハンス・マカルトです。

ハンス・マカルト「ラブレター」

彼は美術史上最も成功した画家の一人。ウィーンの絵の仕事は「マカルト一強」みたいな時代だった。しかし彼は1884年に死去する。すると若干22歳のクリムトは「マカルトの後継者あらわる」と、もてはやされた。

もう完全にこのころは良い波がきていたんですね。クリムトと弟のエルンストは、あらゆる装飾美術を描くようになる。

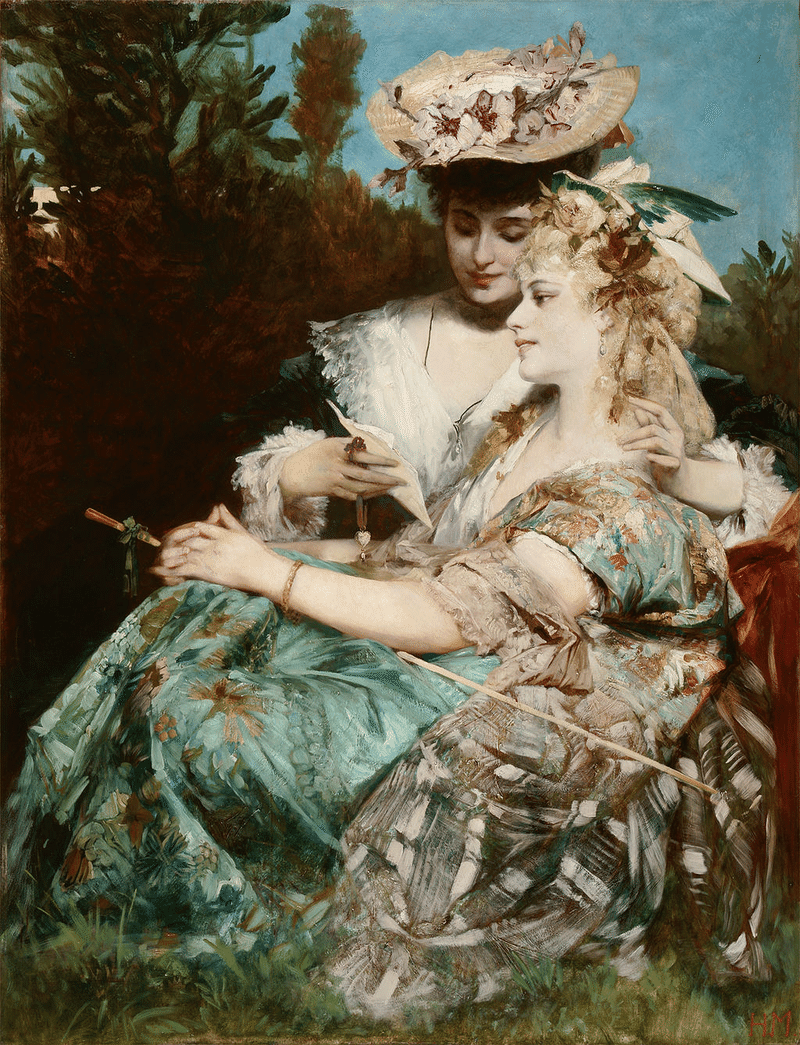

なかでも1888年にウィーン市から依頼を受けて描いた「旧ブルク劇場の観客席」では第一回皇帝賞を受ける。ここでいったんクリムトは名実ともにウィーンいちの画家になるわけだ。

グスタフ・クリムト「旧ブルク劇場の観客席」

このころのクリムトは、もう止まんない。すこぶる調子が良いんですよ。1891年に29歳でウィーン美術家組合にも入っている。ウィーン大学とルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンの名誉会員にもなった。

もはや「ウィーンの芸術家でクリムトを知らんやつはモグリ」くらいのノリで階段を駆け上がっていくわけです。

グスタフ・クリムトの生涯 〜 父と弟の死により「ウィーン分離派」を主宰

しかし1892年にショッキングな出来事が彼を襲った。7月に父、12月に弟のエルンストを失うんです。彼は間違いなく父の影響で美術の世界に足を踏み入れている。その父が亡くなった喪失感はハンパなかったはずだ。

もっときついのはエルンストの死だろう。10代から苦楽を共にしてきた仲間である。ルフィとエースより濃密な時間を過ごしている。ラオウとケンシロウより互いをリスペクトしている兄弟だった。

もちろん会社は解散。そのせいもあって、クリムトは借金を背負うことになる。これもつらい。思い出は時間が薄めていくが、借金は時間が膨らませていく。

そんな彼は翌年に、エルンストの娘・ヘレネの肖像を描いている。この袖のシワの描き方は、20代のクリムトになかったあそびだろう。伝統的な写実技法からの脱皮を図ろうとしている。

グスタフ・クリムト「ヘレネ・クリムトの肖像」

これまで「優等生の絵」を描きまくってきたクリムトは、身内の死を通して、初めて「描きたい絵」と向き合ったのかもしれない。

1893年、そんなクリムトのもとに「美術アカデミーで先生やんない?」と誘いが来るが、結局破談となっている。つまりこの時点でも、世間のイメージは「発注通りに絵を描いてくれる優等生のクリムト」だったわけだ。

1894年にはウィーン大学講堂の天井画の仕事がきた。「医学、哲学、法学をテーマに絵を描いてくれ」という依頼で。大学側も「クリムトに頼めば間違いない」と思ったのだろう。

しかしこれが大スキャンダルとなる。クリムトは依頼から2年後の1896年に下絵を出したのだが「おいどうした? 頭強く打ったか?」というほど、新しい表現だったのだ。

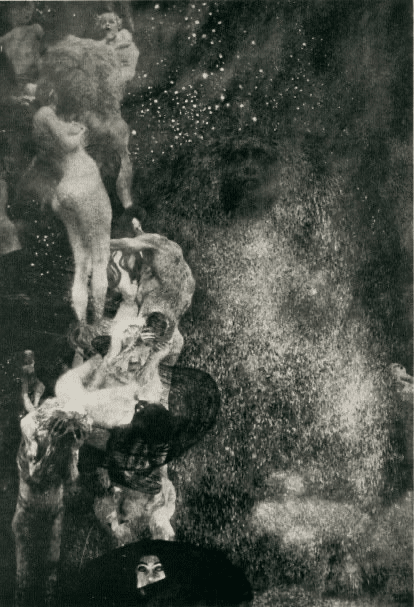

グスタフ・クリムト「医学」

グスタフ・クリムト「哲学」

グスタフ・クリムト「法学」

クリムトはここで初めて「自分の表現欲求」に素直になったわけですね。「医学」をみると裸の女性に、死を表す死神がいる。たしかに「医学」っぽいですよね。

彼は決して、はちゃめちゃに前衛やったわけではなく、きちんと自分の解釈でテーマに応えたんです。

しかしクライアントは大激怒で「大学の天井に全裸の女なんぞ載せられっか!」とやり直しを命じた。しかしクリムトは「古い大人はだまらっしゃい」と一蹴。引き続きこの作品を仕上げていたが、結局契約は破棄されることになった。

この件でクリムトは「ウィーンはやばい。伝統主義で保守的なおっさんの集まりやんけこれ」と自覚。実際、この時のウィーンの芸術はかなり遅れていた。

お隣のフランス印象派が出てきて「保守的なアカデミーをぶっ壊ーす!」とガッツポーズ決めたのが1880年である。ウィーンはそれから約20年経っても、まだ「ルネサンスええよなあ」と浸っていたのだ。

そこでクリムトは、1897年に「ウィーン分離派」を旗上げ。絵画はもちろん、彫刻、建築、工芸など分野を問わない芸術家が参加した。彼らの目的は「とにかく新しい芸術家を一人でも多く発掘して、伝統主義をひっくり返すこと」です。流派もしきたりもない。とにかく、新しいパワーでウィーンをアップデートしようとした。

彼らは結成翌年の1897年に「第1回ウィーン分離派展」を開催。スタープレイヤー・クリムトが会長を務める団体ということもあって、開会式には皇帝が来たほど話題を呼んだ。

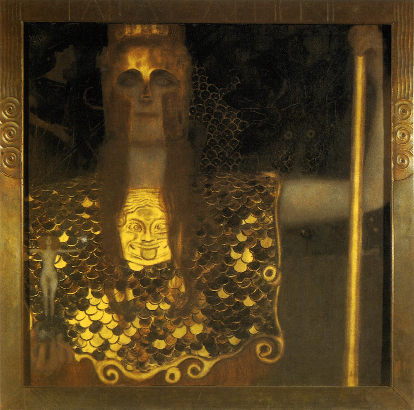

その翌年には、ウィーン分離派の代表作とも言われる。「パラス・アテナ」を発表。

戦いの神、そして学問の神でもあるアテナを味方につけて、既存の伝統的なスタイルに徹底抗戦する姿勢を見せるわけですね。強いよね。完全に旧体制に喧嘩を売ったわけだ。

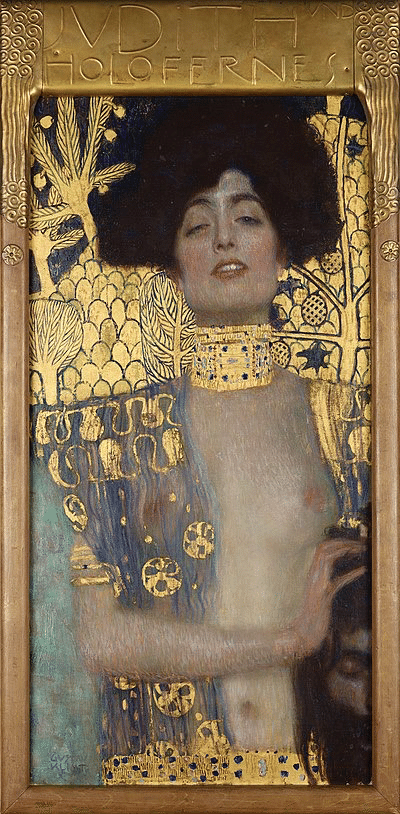

ウィーン分離派は、こうした新しいムーブメントを起こしながらだんだんと世間に認められていく。そんななか、1901年には代表作の1つである「ユディト」を発表。

先ほどのパラス・アテナもそうだが、この金の額縁はもう一人の弟のゲオルクが作っている。「ユディトとホロフェルネスのモチーフ」は、西洋美術史でしこたま作られてきたが、クリムトのはめっちゃ異質だ。

というのも首を斬られたホロフェルネスは左下にちょこんと載ってるだけで、ほぼユディトのワンカットなんですよね。で、なぜか乳が見えとるし、すごく官能的な顔をしている。クリムトは、このモチーフというより、恍惚の表情を浮かべる女性を描きたかったのだろう。

翌1902年には「ベートーヴェン=フリーズ」を発表。ベートーヴェンの第九をモチーフにした作品だったが、これで完全にウィーン市を敵に回した。

グスタフ・クリムト「ベートーヴェン=フリーズ」

この後に完全に公的な仕事がクリムトに回って来なくなり、ウィーン分離派も「ちょっともうついていけねっすわ」と内部分裂。クリムトは少数派となった擁護派と、数人のパトロンとともにウィーン分離派を離れることになる。40歳での挫折だった。

グスタフ・クリムトの生涯 〜黄金時代から晩年期まで

ウィーン分離派を離れたクリムトは、魂が完全に抜けており、社会や政治に無関心になる。そんな彼はパトロンからの支援を受けながら、純粋に自分が描きたいものを描くようになった。

それは何か。「女」だ。彼はかなりのプレイボーイであり、モデルを含めて多い時には15人もの女性が彼の家で寝泊まりしていた。後年に見つかった彼の手記にはこのように描いてある。

私の自画像はない。私は自分自身にまったく関心がなく、他人のことばかり、とくに女性、そして他の色々な現象ばかり興味があった。

どうだ。一気に幻滅するだろう。何が分離派だこのやろう。先に性欲を分離させろこのやろう。というのはもちろん冗談で、彼にとってミューズは必要だったわけだ。それほどまでに「女性」のモチーフが多い。

そして1903年から「黄金時代」と呼ばれる。金箔を使った表現を始める。彼の代表作は、ほとんどこの時代に生まれた。

グスタフ・クリムト「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像 I」

グスタフ・クリムト「接吻」

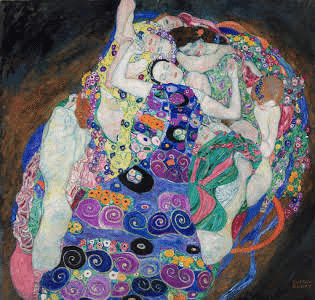

グスタフ・クリムト「乙女」

彼が金箔を使った表現をした背景には中世ヨーロッパ・ビザンティンのモザイク美術がある。実際にモザイク壁画で有名なイタリア・ラヴェンナのサン・ヴィターレ聖堂を訪れているほどだ。

サン・ヴィターレ聖堂のモザイク壁画

またそれだけでなく、ジャポニズム、つまり日本絵画にも影響を受けた。尾形光琳など、琳派の金箔を使った絵画を愛していたそうだ。1873年には尾形の「紅白梅図屏風」がウィーン万博に出品されており、クリムトも衝撃を受けていた。

尾形光琳「燕子花図屏風」

この日本絵画の独特な文様も、クリムト作品に生かされているのが、以下の絵を見ればよくわかるでしょう。

グスタフ・クリムト「ストックレー邸の装飾」

こうしたクリムトの黄金時代は1900年代で終わりを告げ、1910年以降はカラフルな色彩を使うようになった。

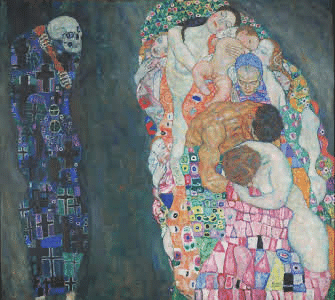

グスタフ・クリムト「死と生」

グスタフ・クリムト「オイゲニア・プリマフェージの肖像」

グスタフ・クリムト「赤子(ゆりかご)」

彼は1911年に「死と生」でローマ国際美術祭で金賞を受賞。ウィーン分離派の分裂から約10年。49歳にして芸術の中心地で大きな評価を得たのは大きな出来事だった。

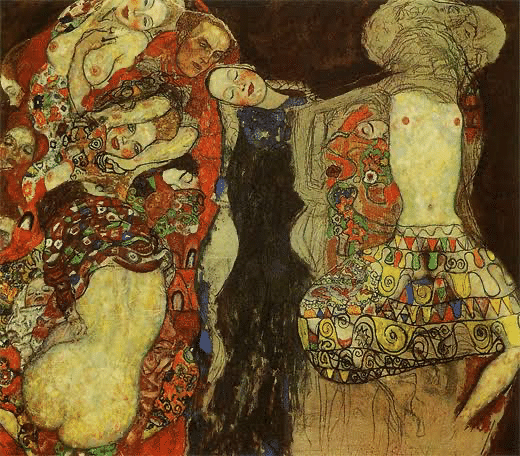

その後の精力的に作品を出し続けていたが、1918年スペイン風邪にかかり、55歳で死去した。クリムトの最後の作品は未完の「花嫁」である。

グスタフ・クリムト「花嫁」

グスタフ・クリムトは"優等生"から解放されたかったのではないか

クリムトの人生のハイライトは、本当にいくつもある。まさにドラマティックな55年。しかしなかでも父と弟の死を経て、優等生をやめて、ウィーン分離派を興した期間で「真面目で優等生」という呪いを解いたのかもしれない。

あえていうとクリムトという人は、一見死ぬほどチャランポランなやつだ。めちゃめちゃ女好きで、芸術を語りつつセックスに明け暮れ、14人も子どもを作っている。しかし結婚はしておらず、すべて婚外子だ。やばすぎる。責任感のないビックダディ。

しかしきっとその実、ものすごく真面目な人なのだろう。20代のころにクライアントの依頼に誠実に応えていた時代もあった。弟の死を受けて、大学の天井に裸体を描いたのも、ちゃんとテーマに沿っていた。何より彼の絵からはモザイク芸術や、ジャポニズムなどのバックグラウンドをものすごく感じる。

グスタフ・クリムトは決して天才ではない。気を衒って前衛をやる人ではないんです。芸術へのリスペクトを大事にする人なのだ。だからこそ、逆に「自分にしかできない発想」を大事にしていたに違いない。そして見事にオリジナルに仕上げているんですよね。

10代で会社を立ち上げて、死ぬほど仕事を受けていた人ですから。「チャランポラン」こそ、仮の姿だと思うんです。そんな彼が「世間体を捨て去ってウィーン分離派を起こした」ということ自体が、すごいエネルギーなんだと思います。ウィーン分離派以降、彼の写真はサンダルにローブという格好が目立つが、そんなゆるい格好を好んだのも、自由に憧れていたからなのではないだろうか。

そんなクリムトの生涯を知ったうえで、あらためて作品を観ていただきたい。彼の「真面目な自分を解放すること」の才能が見て取れるはずだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?