佐藤可士和展のレポート|SMAP・企業のデザイン、リブランディングのやり方を学べる展示

クリエイティブをやっていて、佐藤可士和を知らない人はいないだろう。2000年以降の日本において、佐藤可士和はトップデザイナーの1人だ。また数多くのリブランディングを成功させた、偉大なマーケター・ディレクターでもある。彼なくして今の日本企業の躍進はなかった、と言っても過言ではない。

そんな佐藤可士和の仕事を振り返る「佐藤可士和展」が2月3日から5月10日まで、東京・赤坂の「新国立美術館」で開催中だ。今日、友だちと2人でふらっと遊びに行ってきたので、早速レビューをする。

最初に断言しておこう。「この展示会はビジネスに携わる方は全員行くべきだ」。デザイナー・ディレクターはもちろん、マーケター・ライター・エンジニア、また趣味で作品を作っている方々も、観ておいたほうがいい。

想像していたよりもずっと内容が濃く、あまりに貴重すぎる資料が目白押しだった。デザインだけじゃなく「どうブランドを作るか」という観点でも、佐藤可士和の仕事をこんなに一気見できる機会なんて、もう訪れないかもしれない。

佐藤可士和とは何者なのか

今さら説明するのもおこがましいが、佐藤可士和とは、そもそも何者なのだろうか。簡単に彼の生涯と仕事を振り返っていこう。

佐藤可士和は1965年に東京都で誕生。父親は建築家であり、自身も子どもの時から絵を描くことが大好きだったという。その後、成城高等学校を卒業。お茶の水美術学院を経て、多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン科に入学する。

卒業後、24歳で株式会社博報堂に入学。当時は日清食品の「hungry?」シリーズの広告デザインをしていた大貫卓也に憧れていたらしい。

当時はアナログでのデザインが主流の時代。佐藤可士和は100万円以上のMacを買って、デザインを始めた。本人談では「博報堂でコンピュータを使ってポスターをしたのは自分が初めてだった」とのこと。2000年に独立。佐藤可士和の"士"をとって株式会社SAMURAIを立ち上げる。

最初の仕事は「SMAP」のアートディレクションだった。アルバム、グッズデザイン、屋外広告、ポスターなどのデザインをする。佐藤可士和の驚くべき仕事はこのプロジェクトから始まったわけだ。

この案件では「SMAPが10周年で再出発を掲げていたこと」また「携帯が普及して若者が用もないのに街に溢れていたこと」という2点から「メンバーの顔写真なしのグラフィックデザインを街を舞台に展開する」という手法を取る。

その後は破竹の勢いで日本のトップ企業から案件を受け、しかもデザインだけではなく、ブランディングを含めた仕事をした。

佐藤可士和の主な仕事

・パルコ 屋外ポスター制作

・キリンビール「黒生」「極生」パッケージデザイン

・TSUTAYA ロゴデザイン、グッズデザイン

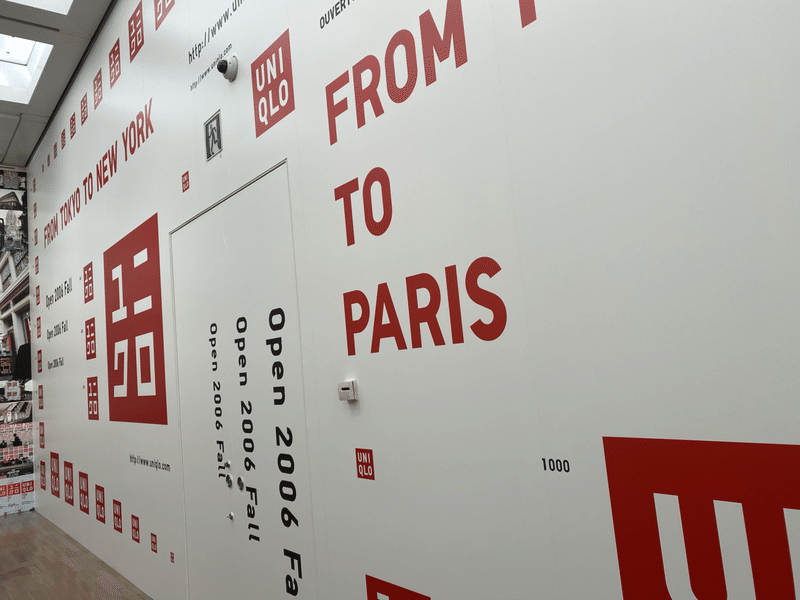

・ユニクロ ロゴデザイン、ニューヨーク出店時のアートワーク

・楽天 ロゴデザイン

・セブン&アイ・ホールディングス ロゴデザイン、パッケージデザイン

・日清食品 ロゴデザイン、

・今治タオル デザイン

・三井物産

デザインのほかリブランディングの手法を知れる

では佐藤可士和展のレビューをざっくり紹介していこう。ここでは入室してから退室するまでを流れで紹介していく。

あらかじめ気をつけたいのは、当展示は時間予約制になっていることだ。以下の公式サイトから事前にチケットを買っておくことがおすすめ。また現地でQRコードを読み取ることで、佐藤可士和による無料のガイドを受け取れる。帰ってからも聴けるので、これはマストで読み込んでおきたい。

中に入ると、最初に主催者からの挨拶と、佐藤可士和の自己紹介がある。

最初に展示されているのは、佐藤可士和の小学5年生のときの絵、また社会人1年目の時に初めて作ったデザインによる自画像「6 ICONS」が展示されている。

さらに中に進むと、広告ポスターや、屋外広告などのグラフィックデザインがどーんと広がる。

SAMURAIの最初の作品である「SMAP」のブランディング広告や、パルコ、ステップワゴン、LOFT、キリンチビレモン、ユニクロの屋外広告、またキリンビールのパッケージデザインなど、佐藤可士和の代表的な作品をめちゃめちゃ拡大されて見られる。

またミスチル、My Little Lover、Hi-STANDARDなどのジャケットデザインの軌跡も見られる。

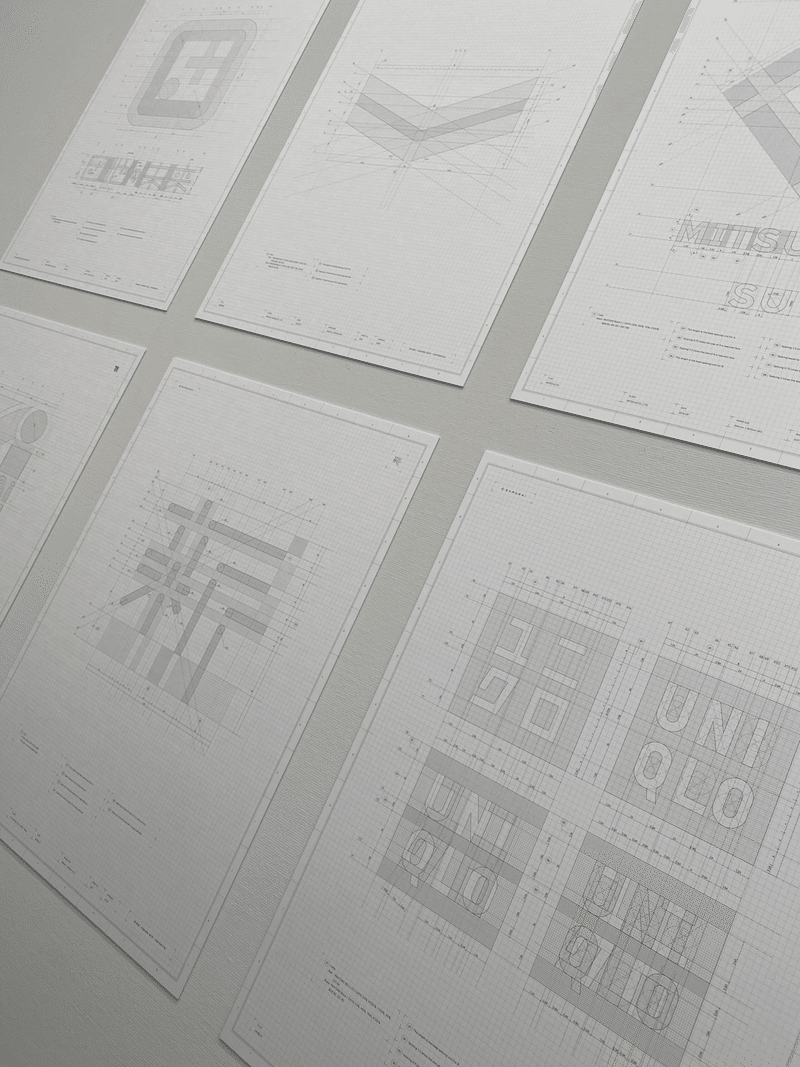

さらに進むと、ロゴデザインのコーナーに映る。セブン&アイ・ホールディングス、楽天、TSUTAYA、くら寿司、ユニクロ、GU、エムオン、ヤンマー、国立新美術館、NISSIN、SUITS SELECT、三井物産、LDHなど、佐藤可士和が手がけた錚々たる企業のロゴを見られる。

またここでのポイントは、ロゴの設計書までを観られることだ。これは非常に貴重なのでチェックすべきだ。

その後、休憩室にはこの展示のために作られた「ジャイアントお買い物パンダ」が鎮座していてかわいい。

また三井物産のリブランディングプロジェクトの全容が紹介されている。この「ある種、最もビジネス的な休憩室」に人が溢れていたのが印象的だった。

休憩室を抜けると、ブランディングに関わっている企業ごとに特集フロアが用意されている。セブンイレブンと日清食品がデカデカと特集。その後にくら寿司、今治タオル、楽天、ふじようちえん、団地の未来プロジェクト、LDHと紹介された。

ここでは佐藤可士和がプレイヤーとしてのクリエイティブ領域を超えて、マーケター、ディレクターぽい仕事までを手掛けていたことがわかる。

「セブン&アイ・ホールディングス」「日清食品」などの大企業のほか「今治タオル」「幼稚園」「団地」「リハビリ施設」など、イノベーションが進んでいない分野についてリブランディングをし、まったく新しい形にデザインし直したことが分かる。

このブランディング分野を抜けると、ラストは「LINES」と「FLOW」という、2種類のアートワークを見られる。

これで展示は終了。最後のグッズコーナーには種類豊富なUT、また佐藤可士和とSAMURAIにまつわる書籍類が山ほどあった。

佐藤可士和のリブランディング術を6つのステップで考える

見ていると、佐藤可士和の仕事にいくつかの共通点があることに気づいた。そしてこれは点ではなく、きちんと論理に基づいて「流れ」で構築されている。

1.クライアントとペルソナについて深くリサーチをしていること。「答えはユーザーの中にある」ことを知っていること

2.このうえでクライアントに関しては経営企画からジョインしていること

3.「適当なコミュニケーション」をロジカルに考えていること

4.コミュニケーションを取るうえでの訴求点は1つに焦点を当てていること。この訴求点を、できるだけ分かりやすく一文で言語化していること

5.そして顧客から逆算してロジックと訴求が通っていれば、未知の領域でも(前例がなくても)勇気を持って踏み込むこと

6.このうえでアイデンティティとなるクリエイティブを作ること

私は3年ほど前から「BizMake」というビジネス系メディアで、ほぼすべての記事を書いている。同メディアでもビジネスモデルを構築する手順を書いているので、ぜひ参考にしてほしい。

佐藤可士和のデザインは一見、凄まじく革新的だ。SMAPの広告では5人の姿をまったく載せなかったし、日本語での訴求もほぼない。セブンイレブンではそれまでバラバラだったパッケージを1つにまとめた。日清食品はいまだに攻めっ攻めの広告を打っているし、またTカードからは「TSUTAYA」の文字を消した。

そもそもリブランディングの際は以前のイメージをガラリと変えるのでリスクが伴う。「前のほうが良かったわ〜」という声がたくさんあがることも多い。しかし佐藤可士和の仕事のほとんどが、ユーザーから支持されているのは、顧客ニーズから逆算してロジカルに考えているからだ。

また「デザインを通して伝えたいメッセージ」が非常に簡潔で分かりやすい。なので革新を起こしても支持されるうえに、新たな潜在層を獲得できる。

「デザイン」と聞くと、ビジュアルを示す言葉のように思われるが、本来は「設計」を意味するものだ。内閣府が数年前から「経営デザインシート」の普及を進めているように、経営とは会社のデザインなのである。

だからこほ佐藤可士和はクリエイターとしてだけではなく、経営から入り込むことに成功したのだろう。そして本来であれば、デザイナーという職業はすべて佐藤可士和のような仕事を目指すべきだ。「クライアントの言いなり」では良くない。

私は冒頭で「クリエイターはもちろん、マーケターなども佐藤可士和展に行くべき」と書いたのは、このためだ。作品をつくる技術はもちろん、ビジネスデザインとしても、すんごいおもしろかった。

ちなみに2月27日まで隣では「五美大展」が開催されていた。日芸、武蔵美、多摩美、女子美、東京造大の5つの大学の卒業制作が一挙に並ぶものだ。こちらは佐藤可士和のポリシーとは真逆。ほとんどが「内省的な作品」であり、純粋なアートだった。

彼らの若さあふれる作品を観て「アートとデザインの境界」について考えたのは言うまでもない。そこに優劣はない。両方の思考と感性は、何をするにも大事なことだ。

五美大展は今日で終わったが、佐藤可士和展は5月10日まで開催中だ。ぜひ時間に余裕がある方は、足を運んで、その仕事を隅々まで観てください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?