ジャズの歴史・前編(初期ジャズ~フュージョン誕生まで)

この記事の内容は、以下の音楽史シリーズからの抜粋・再編集になります。この音楽史シリーズではクラシック史・ジャズ史・ロック史・ブラックミュージック史などを、分野ごとではなく時間軸ごとに切り取って並行で書いていくことを試みているので、範囲が広範になり、分野ごとの流れは途切れ途切れになってしまっています。そこで、今回はジャズについての部分のみを切り取って繋げてまとめなおしてみました。

ジャズに影響を与えた他ジャンルについては、その時代ごとに元記事でも別途詳しく解説しているはずなので、ご興味あればそちらもご参照ください。

(追記)この記事は前編です。

後編も公開していますので、是非お読みください。

【19世紀後半】クレオールとジャズの誕生

アメリカ南部のニューオーリンズという街は15世紀から200年ほどスペインの領地でした。その後は17世紀にフランスが統治し、奴隷制度が始まりましたが、フランス国内の女刑囚や売春婦もニューオーリンズに送り込まれ、混血が進んでいきます。黒人とスペイン・フランス系の白人との混血者はクレオールと呼ばれました。クレオールは当初、白人と同等の扱いを受け、音楽教育も含めてヨーロッパスタイルの教育を受けていました。

1803年、ナポレオンがルイジアナをアメリカに売却。アメリカの法と奴隷制が施行されたのち、1861~1865の南北戦争を経て奴隷解放となります。

ここで、人種基準も北部の論理に従うことになり、「一滴でも黒人の血が混じっていれば黒人とみなす」という基準により、今まで恵まれた生活をしていたクレオールの人たちは一転して地位が転落してしまいます。黒人エリート階級は崩壊し、職を奪われたり生活基盤を失う者も多く出ました。こうした中で、音楽の教養のあるクレオール人は、黒人ブラスバンドの教師役を務めたり、キャバレーの演奏者となって日銭を稼いだりしました。こうして、アフリカ系の音楽や歌に、クレオールたちが身に着けた西洋音楽の要素が自然に溶け込んでいったと言われています。アメリカ全土ではフォスターのパーラー・ソングやスーザのマーチが大人気の時代です。

南北戦争の終戦を機に、南軍の音楽隊は次々に解散していき、それまで使われていた楽器が市場に大量に放出されることになります。安価で流通し始めた楽器を手にし、見よう見まねで覚えた黒人たちが、やがて独自の音楽を奏でることになっていきますが、クレオールは黒人たちにヨーロッパ音楽の橋渡しをした形となります。譜面通りに演奏する白人ミュージシャンと違い、黒人たちは耳と頭で覚えたものをフィーリングで演奏しました。ヨーロッパ系のマーチやカドリーユ、ワルツやポルカなどに、黒人音楽のフィーリングを加えたり、ブルースやラグタイムの要素も加味されていき、ジャズの誕生となっていきました。

黒人ブラスバンドが上達するにつれ、白人達から「おもしろい」「パレードでやってくれ」と相手にされるようになります。スーザやフォスターなど、世の中全般が音楽を必要としていて、多くの楽団が必要とされていた時代、ニューオーリンズでの暑さは異常で、葬儀や埋葬時の演奏、酒場や売春宿での演奏、街頭での呼び込み演奏、冠婚葬祭のパレード演奏など、白人にとって好ましくない条件でも、奴隷経験のある黒人たちにとっては十分活動できました。ニューオーリンズ特有の文化として、埋葬が終わると「聖者の行進」のように陽気な音楽でパレードをしました。天国に召されることこそ、現世の苦しみから解放される唯一の道という奴隷時代からの意識の表れでもあり、お祭り好きのラテン系の風習でもあるといえます。このようなパレードはセカンド・ラインといいます。

【19世紀末~20世紀初頭】ニューオーリンズ・ジャズとディキシーランドジャズ

クレオールによる西洋的な音楽に黒人のフィーリング・即興性が加わり、ニューオーリンズ周辺で産声を上げた黒人たちのブラスバンドの演奏を総称してのちにニューオーリンズ・ジャズと呼ぶことになるのですが、その実態は即興的で力強い黒人音楽もあれば、クレオールによるクラシックの室内楽的な白人向けのものもあるというふうに、さまざまでした。

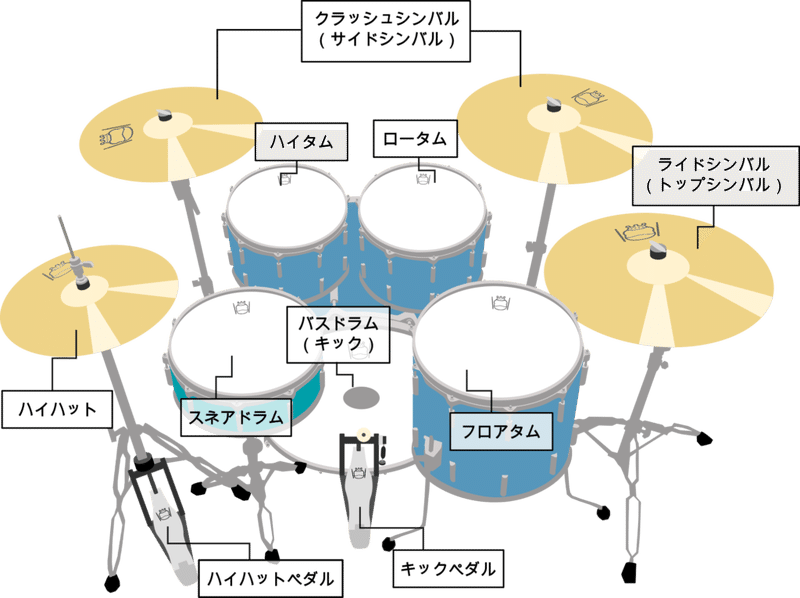

1897年に、ニューオーリンズには「ストーリーヴィル」という売春容認地区が置けられ、黒人たちの仕事場が数多くでき、白人に受け入れられる演奏をする機会が数多く生まれます。さらに、街灯や広場のパレードが当たり前だったこの時代、街にはブラスバンドがたくさんありました。その中でコルネット奏者 バディ・ボールデン(1877~1931)が編成したバンドが人気を得ます。音響設備が無くマーチングバンドなどでも音量のためにその編成は常に20人以上が必要だった時代、バディ・ボールデンはコルネット、クラリネット、トロンボーン、チューバ(or ウッドベース)、バンジョー(or ギター)、ピアノ、ドラム、で構成される総勢7~8人の少人数バンドで人々の話題を集めたのでした。これが史上初のジャズバンドとされます。また、それまでクラシックでは打楽器奏者は小太鼓、大太鼓、などと複数人に分かれていたのが、ディー・ディー・チャンドラーと言う小太鼓奏者が、右足で大太鼓を打ち鳴らすフットペダルを考え出し、小太鼓と大太鼓を同時に演奏して話題を呼びます。ここからドラマーは椅子に座る様になり、そうなると左足ではシンバルを鳴らそう、とハイハット・シンバルの原型が考え出され、複数人数が絶対条件だった打楽器がドラムという一人で演奏可能な楽器に進化を遂げました。バディボールデンはここに目をつけ、少人数バンドを実現し、名声を挙げたのです。このころ、ジャズやブルースでコントラバスが使われ始め、ウッドベースと呼ばれるようになります。

当時、南部一帯を指してディキシーランドという俗称が付いていたため、ニューオーリンズジャズは別名をディキシーランド・ジャズとも呼ばれた、という話があります。しかし、やがて白人の中にも黒人のジャズを真似て、同じような編成で演奏するバンドが出てくるようになり、こちらを黒人のニューオーリンズジャズと区別してディキシーランド・ジャズと呼ばれた、とも言われています。ディキシーランドジャズと呼ばれるようになってから、アメリカ全土やヨーロッパへも広まっていきました。

このころのストーリーヴィルで人気のジャズピアニストだった、ジェリー・ロール・モートン(1890~1941)は、ラグタイムピアノの進化形といえるピアノソロのスタイルをつくるなど、最初期のジャズの偉人とされています。しかし、自分の名刺に「ジャズとスウィングの創始者」と記すなど、派手な性格で、自慢話で話題を呼ぶのが好きだった彼は誇大表現も多く、「ホラ吹きモートン」とも呼ばれていました。現在のポピュラー音楽での共通言語であり記譜の前提であるコード表記はモートンが考案したと言われていますが、真偽のほどは確かではありません。しかし、いずれにしてもニューオーリンズジャズの発達したこの時期にコード表記が生まれたということは確かなようです。

ニューオーリンズ出身の白人ジャズ・バンド、「オリジナル・ディキシーランド・ジャズ・バンド(Original Dixieland Jass Band)」は、1917年に世界で初めて、ジャズのレコード音源を発表したバンドとして知られています。これを起点に「ジャズの誕生」と捉え、2017年にはジャズ生誕100年が祝われたりしました。どうやら、それ以前にもニューオーリンズジャズ的な音源は存在していたようですが、当時まだJazzという語が無く、Jass House Music(売春小屋音楽、Jass=性交を意味するスラング)など言われていたり、ラグタイムやブルースなどと未分化だったり、という理由があるようです。ジャズの語源には諸説ありますが、ともかく1917年の初のジャズ音源の発売をもってジャズの正式な誕生と位置付ける考えが主流となっています。

1917年、アメリカの第一次世界大戦参戦にともない、ストーリーヴィルは突如閉鎖されてしまいます。これにより、黒人音楽家たちは職を失って当てのない暮らしが始まり、ニューオーリンズを離れてシカゴやニューヨークへと離れていき、ジャズの新たな段階へと進んでいきます。

ティン・パン・アレーについて

19世紀末~20世紀初頭にニューヨークのブロードウェイにおいて発展途上であった劇場音楽では、興行が終わればストーリーではなく楽曲のみが残る、という考え方だった時代で、楽曲が残されるメディア・ツールは、クラシック音楽と同じく「楽譜」でした。1877年のエジソンの円筒形「フォノグラフ」や、1887年のベルリナーの円盤型「グラモフォン」など、蓄音機の発明によって録音メディアが産声を上げていましたが、当時はまだ電気を使わないアコースティック録音の段階だったため音質はまだまだ劣悪で、一般的に普及段階になるのはもう少し先になります。

19世紀後半、ブルジョワ階級の一般家庭にピアノがだんだんと普及していっており、憧れ・ステータスとなっていました。ミンストレルショウの段階から、その上演曲や民衆のヒットソングは家庭で気軽に演奏できる形での「シート・ミュージック」として出版されていましたが、他のクラシックの楽譜や讃美歌集と同じように、ヨーロッパ的な教養のもとの「文化」としてとらえられており、宣伝にはあまり力を入れてはいませんでした。ところが世紀転換期になると、シートミュージックに特化した音楽出版社が数多く誕生します。劇場や娯楽施設で歌われる楽曲を「商品」として管理する新しい形態は、都市の音楽的需要にあわせて勃興した、まったく新しい産業でした。はじめは各所に乱立していた音楽出版社ですが、次第にニューヨーク・ブロードウェイの一つの地区に場所が集中するようになります。各出版社は自社の楽譜を売り込むため、ドアを開け放ち、アップライトピアノの蓋も取っ払い、朝から晩までプレゼンテーションをし続けていました。この激しい宣伝合戦は音の洪水を呼び、まるで鍋釜でも叩いているような賑やかな状態を揶揄して、この地域のことを人々は 「ティン・パン・アレー」(日本語訳すると「ドンチャン横丁」「どんがらがっしゃん通り」など)と呼ぶようになります。

「音楽出版社」は、楽譜をただ出版するだけでなく、「曲を作って楽曲を買い取らせる」という音楽ビジネスを誕生させました。各出版社が専属の作曲家を雇い、曲を作らせる。宣伝のために劇場のスターやシンガーにも売り込み、歌ってもらう。こうして人々に親しまれた楽曲が楽譜として売れる。このような「作曲家と演者」の分業システムがアメリカ流のビジネスとして成り立ち、アメリカン・ポップスの伝統となっていきます。いつしか、この地域で誕生するポピュラー音楽そのもののことが「ティン・パン・アレー」と呼ばれるようになりました。

ヨーロッパ音楽の輸入商売であった時代には著作権に無関心だったのが、このような自国のポップソング産業の発達に伴って、著作権法が制定され、1914年にASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) という著作権管理団体が設立されます。権利的に保護されたビジネスとしてティンパンアレーはますます発達し、ブロードウェイの劇場やハリウッドの映画へとたくさんの音楽が供給されていきました。

第一次世界大戦の終結後、疲弊したヨーロッパを尻目に漁夫の利を占めた形でアメリカは一気に地位を向上させ、政治的にも経済的にも大発展し、世界の強国と変貌を遂げます。1920年代、社会、芸術、ファッション、花開いた文化の力強さを強調する言葉として「ローリングトゥエンティーズ(狂騒の20年代)」と呼ばれるようになりました。

1910~20年代にかけて、のちに初期ミュージカル界も牽引することとなる、ティンパンアレーの五大作曲家が出揃います。

アーヴィング・バーリン(1888~1989)

ジェローム・カーン(1885~1945)

ジョージ・ガーシュウィン(1898~1937)

リチャード・ロジャース(1902~1979)

コール・ポーター(1891~1964)

(抜粋元:

音楽史⑬ 【19世紀末~20世紀初頭】世紀転換期の音楽

音楽史⑭ 【第一次世界大戦~第二次世界大戦】実験と混沌「戦間期の音楽」 )

【1920年代】ジャズ・エイジ

このような華やかなポピュラー音楽のヒット曲には、オペレッタなどのヨーロッパのクラシック的な土台がありながらも、当時アメリカ南部から台頭してきた新しい黒人音楽の要素も取り入れられていました。

19世紀末~20世紀初頭、ジャズの発達する土壌となっていたのはニューオーリンズのストーリーヴィルという歓楽街・売春地区でしたが、1917年アメリカの第一次世界大戦参戦に伴って風紀粛清の機運が高まり、突如ストーリーヴィルが閉鎖してしまいます。貿易港・軍港として栄えていたニューオーリンズにて水兵たちの風紀を統率する目的があったのです。これにより黒人音楽家たちは職場を失い、当てのない暮らしが始まってしまい、ニューオーリンズを離れてシカゴやカンザスシティ、ニューヨークへと移動していきました。北部の軍需産業の発展に従って南部から黒人労働者が北部の大都市へと大量移動したことも関係が深いようです。

1920年、アメリカでは憲法が改正され、いわゆる「禁酒法」が施行されます。犯罪や暴力行為や貧困率を減らしアメリカ社会の生活水準を上げるという目的がありました。これは飲酒を禁じたものではなく、国内でのアルコールの醸造と販売を禁ずるものだったのですが、これがむしろ“もぐり”の酒場の繁栄を助長してしまい、さらにカナダなど周辺国で作られた酒類が大量に輸入されることになってしまいました。人々は買いだめたお酒を飲むこともでき、国内のお酒の消費量はかえって激増。さらに、密造や密売、密輸も横行しました。これに目をつけ、密造酒をもぐり酒場に運ぶ中間業者、ギャングが暗躍するようになります。ギャングたちは密造や密売により巨大な利を得、縄張りを拡大していきました。この時期に頭角を現し、裏社会のドンとなったのがアル・カポネです。シカゴなどの暗黒街のボスとなったアル・カポネをはじめとする密売に関わるギャング・マフィアなどの抗争も激化し、より不健全な非合法酒場が横行する結果となってしまいました。酒を注文する代わりに簡単な合言葉で話していたことから、密造酒を提供するバーは「スピーク・イージー」と呼ばれ、20年代に激増しました。禁酒法は1933年に廃止されるまで続きました。こういったお酒の場ではジャズが好んで演奏され、繁栄していくことになります。アル・カポネなどの闇の実力者たちもジャズを好み、保護していったといいます。

多くのジャズクラブが開かれた1920年代のシカゴは、ニューオーリンズに替わって新たなジャズの拠点のひとつとして栄えていき、その音楽はシカゴ・ジャズと呼ばれました。代表的なアーティストとして、ニューオーリンズで既にスタープレイヤーとなっていたキング・オリヴァー(1885~1938)やルイ・アームストロング(1901~1971)がシカゴに渡って活躍しました。ルイ・アームストロングはトランペット奏者でありながら歌手としても有名になり、“サッチモ”というニックネームで今でも親しまれています。

また、シカゴと同じようにギャング的勢力に街全体が牛耳られ無法地帯となっていたカンザスシティでも闇酒場が乱立し、ジャズが発達しました。大っぴらにお酒を飲むことができ、演奏も大音量が許されていたということから、勢いはシカゴ以上だったといっていいでしょう。ここでは、カウント・ベイシーなど、のちにビッグバンドなどのその後のジャズの発展を担う多くのミュージシャンが育っていました。

さらにシカゴやカンザスシティだけでなく、何と言ってもニューヨークでももちろんジャズが発達していました。ニューヨークにも闇酒場・スピークイージーが万単位で存在したといいます。ジャズ・ダンスパーティーが流行し、ナイトクラブが競って作られました。ここでは、フレッチャー・ヘンダーソン(1897~1952)が自身の楽団を結成し、サックス奏者のコールマン・ホーキンスやシカゴからやってきたルイ・アームストロングが加入し、異例の人気となります。この楽団によってジャズ・ビッグバンドのフォーマットが整えられていき、フレッチャー・ヘンダーソンはビッグバンドの創始者とまで言われています。

ちなみに、ジャズの他に黒人音楽として20世紀初頭に広がったブルースはその後どうなっていたかというと、1920年にメイミー・スミスの「クレイジー・ブルース」が発表されて人気となり、これが「世界初のブルース録音」と多くの文献に記録されています。

聴いていただくと、こんにち我々がイメージするようなギターをかき鳴らすような原始的ブルースではなく、ジャズ的ですよね。編成的に初期のジャズと非常に似たものであり、楽曲構成はティン・パン・アレーのシートミュージック的であるといえます。「ブルース」の語は20世紀初頭からシートミュージックとして広まっており、クレイジー・ブルース以前にも白人作曲によるブルース録音は先に存在していたのですが、はじめての「黒人」による録音であったために、クレイジー・ブルースが文献に多く記録されていったのです。

その後登場したベッシー・スミスは「ブルースの女帝」と呼ばれました。

このように、この地点での「ブルース」とは、ジャズと背中合わせの都会的なサウンドの象徴でした。

19世紀終盤からスコット・ジョプリンら黒人のミュージシャンによってナイトクラブなどで演奏されていた「ラグタイム」も、若き頃のアーヴィング・バーリンが1911年に作曲した「アレキサンダーズ・ラグタイム・バンド」という楽曲が大流行したことにより、全国的な市民権を得ていました。このように、ジャズやブルース、ラグタイムなどの黒人音楽の要素を取り入れてポップミュージックとして広めたのがティン・パン・アレーだったのでした。

さて、禁酒法時代の酒場で反映していきつつあったジャズは、上流階級にあった大半の白人の人々からしてみると、まだまだ“黒人の低俗でよくわからない音楽”という印象が拭えず、そっぽを向かれたままでした。それが突如、マジョリティである白人社会で市民権を得て人気沸騰することになります。そのきっかけは、ポール・ホワイトマン(1890~1967)のはたらきがありました。

ポール・ホワイトマンは、クラシックのデンヴァ―交響楽団のヴィオラ奏者でしたが、第一次大戦後にジャズに影響を受け、自身のダンスバンドを結成してニューヨークにやってきます。当時のオーソドックスなジャズバンドの編成に比べるとより大人数で編成したジャズオーケストラによって、ホワイトマンは人気を得て、みるみるうちに東海岸の数々のアンサンブルを指揮するまでになります。ホワイトマンは、耳を使った黒人の即興的な演奏スタイルをクラシック的な譜面によるアンサンブルによって再び整理することでブラッシュアップしようとしていました。

1924年、彼は『現代音楽の実験』というコンサートを開催することを思いつきます。ホワイトマンは、このコンサートの開催を決定し、宣伝も行われた後に、事後報告的にティンパンアレーの作曲家ジョージ・ガーシュウィンにある依頼をしました。それは「ジャズ風の交響曲を書いて欲しい」というものでした。

半ば強引に作曲依頼を任されたガーシュウィンですが、それまで彼の作曲は「習うより慣れろ」という形でビジネス的な作曲ばかりを経験によって学んできていたため、本格的なクラシック交響曲の作曲技法の知識には乏しく、困ってしまいます。結局ピアノ2台を想定して作ったものを、ホワイトマン楽団の編曲家を務めていたファーディ・グローフェにオーケストレーションしてもらう形で、『ラプソディー・イン・ブルー』をなんとか完成させました。

当日ガーシュウィン自らピアノを弾いて初演されたこの作品は、上流階級や知識人の多かった聴衆を一気に魅了し、大成功しました。衝撃的なクラリネットのイントロから始まり、従来のクラシックには使われないミュート・トランペットやサックスの大胆な使用など、ファーディ・グローフェによるオーケストレーションが成功の大きな一因でした。“無調音楽”や“新古典派”、“民族主義音楽”など、19世紀のロマン派を否定して新しい芸術音楽を模索していたクラシック音楽の楽壇は、シンフォニック・ジャズとしてこの楽曲を受け入れ、西洋芸術音楽史の歴史に残ることとなりました。

クラシック音楽史だけを追っていると、ガーシュウィンは他のクラシック作曲家と同じ並びで登場し「クラシックに、ジャズの要素を取り込んだ」という方向の記述でしか表現されません。今でも多くのクラシック愛好家は一般的にガーシュウィンをクラシック作曲家としてとらえているでしょう。

しかし、実際のところはガーシュウィンは先にティンパンアレーの作家であり、ジャズの発達段階においてこのような背景・経緯があったということは、俯瞰でポピュラーとクラシックの両・音楽史を追っていく上では非常に重要な事実でしょう。実際ガーシュウィンは、他のティンパンアレー作曲家と同じく、現在も多くのジャズミュージシャンが演奏しているポピュラーのスタンダード曲として残っている曲を多数作っています。ガーシュウィンは、クラシック音楽史とポピュラー音楽史の両方に(余談的ではなく)「本編」としてしっかりとその名前が残る、唯一の例でしょう。

とはいえ、ガーシュウィンはこのあと、よりクラシックのスタイルを意識するようになり、オペラ作品なども手掛けるようになります。ただ、この段階のオペラ~オペレッタ~ミュージカルははっきりと境界線は無い状態であり、ちょうどその狭間にガーシュウィンは立っていたと言えるでしょう。あまりにジャンルが分化してしまった21世紀現在の段階でジャズとクラシックを融合させるのとはまったく意味合いが違う、この時代だけの稀有な例です。

ガーシュウィンは名声を得てからも長年「自分はクラシック音楽を本質的に勉強していない」というコンプレックスを抱えており、アメリカに来るヨーロッパのクラシック作曲家たちに、かたっぱしから弟子入りを志願する、ということをしていたようです。特にご執心だったのが、当時フランスを代表するクラシック作曲家となっていたラヴェルであり、弟子入りを直訴した際、ラヴェルは「あなたは既に一流のガーシュウィンなのだから、二流のラヴェルになる必要はない」と言って断った、という逸話が残されています。

ともあれ、「ラプソディー・イン・ブルー」の大成功によって、アメリカの白人たちに「ジャズ」がはじめて好意的に認知されることになったのでした。シンフォニック・ジャズは、本物のジャズとは異なるものでしたが、白人たちにとっては新鮮な刺激となり、「これこそが本物のジャズだ」といった音楽評論家もあらわれるほどだったといいます。それ以降、ジャズは本物であろうとなかろうと部分的であっても、黒人のリズム感や楽器の奏法などが新しい魅力の音楽として急速に市民権を得ることとなります。ちょうど1920年から急発達したラジオによってもジャズ、ブルース、ミュージカル音楽は拡散し、新しい音楽文化の繁栄を後押ししました。

ガーシュウィンをも巻き込んだジャズの洗練化と拡散の功績によって、ポール・ホワイトマンはメディアに「キング・オブ・ジャズ」と呼ばれました。しかし、その割には現在、ジャズ史にフォーカスして追っていった場合、ホワイトマンは影が薄いのも事実です。"黒人土着のものを尊重しルーツとするべき"という風潮のあるアメリカ・ポピュラー史においては、シカゴ・ジャズやカンザスシティ・ジャズといった黒人たちの「ホンモノ」のジャズに比べて、ポールホワイトマンは白人のクラシック側からのアプローチをしていたため、その視線を批判されるべきとされているのではないでしょうか。《のちのメディアはホワイトマンを「キング・オブ・ジャズ」と呼んだことは誤りであったと自嘲的に語ることになった》などという記述もあります。

ともかく、第一次大戦終結後の空前の好景気によって若者たちが新しい文化を謳歌し、最先端の流行音楽としてジャズダンス・ホールが盛んになり、享楽的な都市文化が発達、大量消費時代・マスメディアの時代の幕開けでもあったこの「ローリング・トゥエンティーズ(狂騒の20年代)」の文化・世相を指して「ジャズ・エイジ」と呼ぶまでになったのでした。

1925年にマイクロフォンによる電気録音が登場し、それ以前のサイレント映画から、音声付きのトーキー映画が登場しました。世界初の長編トーキー映画「ジャズ・シンガー(1927)」も、そのタイトルの通りジャズを題材とした音楽映画で大成功となります。この映画の音楽もまた、ティン・パン・アレーのアーヴィング・バーリンが担当していました。

【1930年代】 スウィングジャズ全盛期

フレッチャー・ヘンダーソンやポール・ホワイトマンによって、精密なアレンジが施されたアンサンブルの要素が強調されつつあったジャズ。電気録音誕生によるレコードの普及や、ラジオの普及、劇場などでの吹き込みなどの需要に応えて、いつ演奏しても同じ時間で演奏できるように、次第にきちんと編曲されたジャズが必要になっていたという背景もありました。

1922年にニューヨーク・ハーレム地区にできた高級クラブ「コットン・クラブ」。そこで演奏される黒人のジャズを聴くために、白人たちが連夜集うようになっていました。経営者は例にもれずギャングでした。1927年、デューク・エリントン(1899~1974)のバンドがここの専属バンドとなります。コットン・クラブでの活躍を足掛かりに、エリントンは人気を獲得していきました。

1920年代後半、ジャズドラマーのベイビー・ドッズがハイハットシンバルを考案します。はじめは足元にあったものがだんだんと手で叩く位置に上がり、さらにタムやシンバルなど、セッティングされる打楽器の種類が増え、現在のドラムセットに近い形が完成しました。これによって、ジャズやポピュラー音楽はリズム面の基盤が強化され、もう一段階のサウンドの変革が起きようとしていました。

(画像引用: http://saburoclinic.com/drums_name/)

1929年10月24日木曜日。俗に言う「暗黒の木曜日」、ニューヨークの株式市場の株価が突如大暴落し、大恐慌時代に突入します。ミュージシャンの賃金が大きく低下したことにより、ニューヨークをはじめとする大都市では大所帯のビッグバンドが編成される動きが活発になりました。1933年の禁酒法の撤廃に伴い、多くのジャズミュージシャンが移動し、ニューヨークがジャズのホームグラウンドになりつつありました。当時ニューヨークは、ニューディール政策の成功を受け空前の活況を呈し始めており、大規模なダンスホールやボールルームが続々と復活し、ビッグバンドへの大きな需要を喚起しました。ライブを観に来た客も、レコードと同じ演奏を期待するようになったため、より緻密なアレンジが要求される傾向が高まっていました。

30年代に入り、ジャズはスウィングジャズという段階に入ります。大編成のビッグバンドによる綿密な合奏で、楽曲中のソロ演奏のフィーチャーも特徴とし、ショー的要素とダンスミュージック的要素が強調されました。

デューク・エリントンのバンドは有能なミュージシャンを多数抱え、世界的に成功をおさめました。また、現在のスタンダード・ナンバーとして知られている曲を多数残しています。

カンザスシティでスターとなっていた、カウント・ベイシー(1904~1984)も自身の楽団を結成しニューヨークにやってきて人気を集めました。ベイシー楽団の楽曲は現在でもビッグバンドのレパートリーとして非常に人気が高いです。

そして、スウィングの要素を全面に押し出して成功したのがベニー・グッドマン(1909~1986)の楽団です。代表曲「シング・シング・シング」は非常に有名です。彼らの成功により、スウィング人気が決定的なものとなりました。

ベニー・グッドマンとともに「スウィングの王様」と称されたのはグレン・ミラー(1904~1944)です。お馴染みのヒット曲を多数残しました。

ジャズは大恐慌の暗黒の日々の中で、人々を鼓舞し、士気を高めるよすがとなっていきました。1940年頃には全米のチャートのトップのほとんどをビッグバンドジャズが占めるようにまでなっていました。

【1930~40年代】ポップ・シンガー/ジャズ・シンガーの登場

この時代、ビッグバンドに専属の女性歌手が続々と登場し、華を添えて脚光を浴びるようになりました。また、ティン・パン・アレーも引き続きブロードウェイ・ミュージカルやハリウッド映画に向けて音楽を量産し、その中からポップソングが多数ヒットしていきました。

当時の流行歌では、オペラをルーツとする、コンサートホールで聴衆に聞こえる大きな声が出る発声法が中心でした。しかし、1925年に登場した電気録音(マイクの使用)によって、歌唱法に変化が出始めます。電気録音の制約 ――マイクやスピーカーの制約―― を逆に活かし、肉声による大声の歌唱とは全く異なる、マイクに向けてささやくように歌う歌唱法が誕生したのです。この歌唱法をクルーナー唱法と呼びます。ここまでは受容のされかたや社会階層、文化的な面などで“クラシック”と“ポピュラー”の相違が生まれてきていましたが、ここにきてメディアの発達による「歌唱法」の変化が起き、歌声の観点から「ポップス」と「クラシック」の間に決定的な違いが生まれ始めたのでした。ラジオ放送の普及がクルーナーの人気に大きく関係しており、男性歌手のささやき声が、女性リスナーにとってセクシーに感じられ、アイドル的に歌声が人気となったのでした。そのため、クルーナー唱法の代表とされるアーティストは男性中心です。一方、力強い女性シンガーもさらに活躍の場を広げていきました。

この時代に登場した主な人気シンガー

ビング・クロスビー

ビリー・ホリデイ

エラ・フィッツジェラルド

フランク・シナトラ

サラ・ヴォーン

ナット・キング・コール

【1940年代】モダン・ジャズのはじまり -「ビバップ」

ニューオーリンズやシカゴでの黒人ブラスバンドから確立し、20年代にはティン・パン・アレーのポップスの流行も含めて「ジャズ・エイジ」と呼ばれるほどの人気となり、30年代にはダンスミュージックとしてスウィングジャズの全盛期となった「ジャズの歴史」は、40年代に大きな転換点となりました。

1940年頃、ダンスバンドとしての演奏に飽き足らなくなったミュージシャンたちは、お店でのお金になる「わかりやすいスウィングジャズ」のステージを終えた後に、その場だけのメンバーで即興演奏をする「ジャムセッション」というものを夜な夜な行うようになりました。そこでは、譜面に書かれたままの演奏をするのではなく、曲のメロディーはあくまで「合図」であり、そのコード進行をもとにして各奏者それぞれが競い合うように即興演奏を繰り広げるというものでした。聴きなれた曲でも恐ろしく速いテンポで演奏したり、別のキーで始めたり、同じ進行であっても置き換えられる別のコード(代理コード)を使うことで響きを複雑化させていくなど、ミュージシャン同士の激しい競争の場と化していたのでした。

このようなジャムセッションは、ニューヨークのハーレムにあった「ミントンズ・プレイハウス」というジャズクラブから発祥したといわれており、次第にいろいろなお店で終演後にジャム・セッションが盛んに行われるようになりました。白人主導の楽譜によるコマーシャルジャズに飽き飽きしていた黒人ミュージシャンたちは、欲求不満を発散するかのごとく、聴衆のことは関係なしの自分たちの思うままのプレイで、テクニックの極限に挑戦し、複雑な音楽を創り出す実験のような演奏が行われていきました。

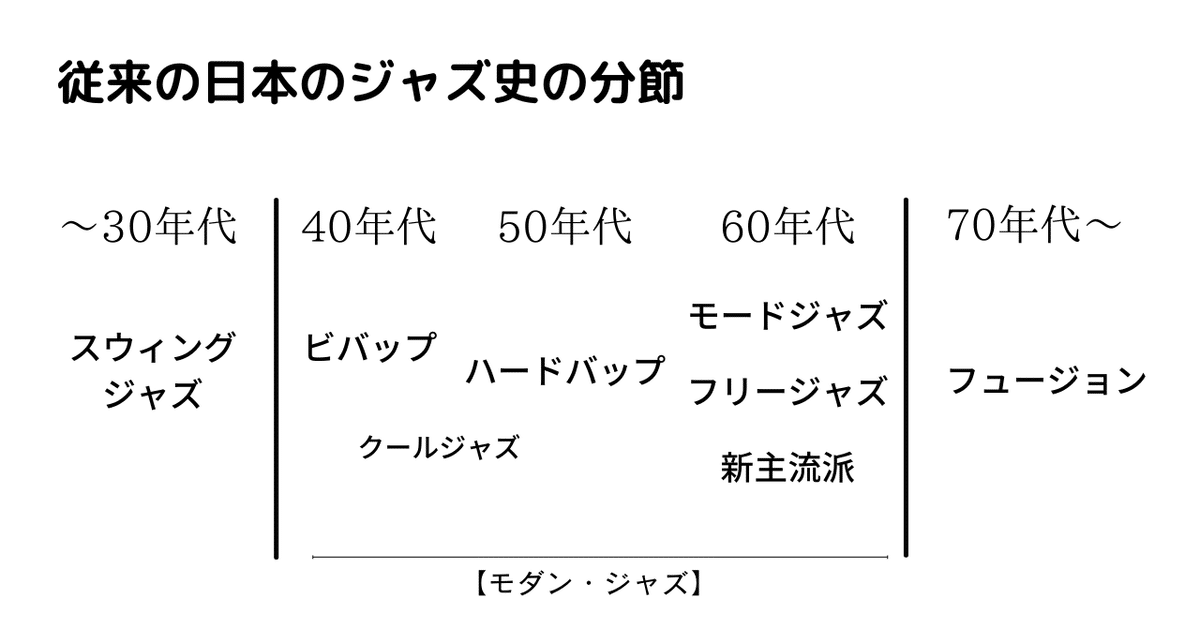

このようにして生まれた音楽スタイルがビバップ(「ビー・バップ」や、単に「バップ」ともいわれる)と呼ばれるようになりました。ニューオーリンズジャズ~スウィングジャズまでの初期のジャズ(アーリージャズ)と区別し、この「ビバップの誕生」から1970年頃の電子楽器との融合までの期間をモダン・ジャズと呼びます。第二次大戦後、急速にポピュラリティを失ったスウィングに代わって、ビバップがジャズの主役になっていきました。

アルトサックス奏者のチャーリー・パーカーが「ビバップの創始者」「モダンジャズの父」「ジャズの革命児」などといわれています。チャーリー・パーカーとともにビバップを形作っていったプレイヤーには、ディジー・ガレスピー(Tp)、バド・パウエル(Pf)、ケニー・クラーク(Dr)、セロニアス・モンク(Pf)らが挙げられます。

「アンサンブル中心のビッグバンド」から「即興演奏中心の少人数のコンボ編成」へと変化したことで、「踊るための音楽」から「座って鑑賞すべき音楽」へと変化し、ジャズは「娯楽・芸能」という立ち位置から「芸術」としての地位へと変わっていきつつありました。

実は、スウィングを引き継ぎ、規模縮小されながらも小コンボ編成にてダンス・エンタメ路線のジャズバンドは継続していたといいます。そのようなバンドはブルースのフィーリングを強めており、「リズムアンドブルース」として多くの黒人聴衆もむしろそちらを好んで聴いていたようですが、「スウィングジャズからモダンジャズへ」という革新的な進化のストーリーを前に「ジャズ史」の記述からは忘却されていきました。

★ジャズ史にならず「リズム・アンド・ブルース」としてロックのマエフリになってしまった音楽の例

このような「黒人大衆音楽」をジャズという分野に入れることをせずに排除し、大衆路線をきっぱりと捨てた「ジャズ」はこのあと独自発展していき、ジャズ史的にはこのあとの時代のほうが最盛期となります。

現在のポピュラー音楽史の主流の視点である「ロック史」からは、ビバップ以降のジャズについてはそこまで言及されることはなく、スウィングまでの大衆ジャズをもって、ジャズというジャンルそのものがブルースやゴスペルとともに「ロックの誕生のマエフリ」という位置づけに収まってしまっています。このズレが、現在においてもジャズとロックの価値観の差となっているのではないでしょうか。

【1940年代末~1950年代】クールジャズ、ウエストコーストジャズ、ハードバップ

音楽史全体の流れで見ると、1930年代のスウィングジャズブームのあとは1940年代のリズム&ブルースなどから1950年代のロックンロールへと繋がっていくのですが、「ジャズ史」にフォーカスした場合、1930年代のスウィングジャズのあとは1940年代のビバップの誕生からモダンジャズの段階に入っています。ビバップはミュージシャンどおしの技量試し・スポーツ的な要素が特徴でした。

スウィングジャズが衰退し、小コンボ編成の演奏が主流となっていた中で、スタン・ケントンはビッグバンドを継続し、クラシック的な理論やハーモニーを強調して、ジャズアンサンブルをダンスのためのバンドではない「純粋なコンサート・オーケストラ」にしようと努めていました。スタン・ケントンは自らの音楽をプログレッシブ・ジャズと呼びました。このプログレッシブ・ジャズという言葉は結果的にジャンルとして確立されるまでには至りませんでしたが、白人ミュージシャンの多かった西海岸のジャズの形成に大きな影響を与えました。そして、ニューヨークなど東海岸で熱い演奏を繰り広げられていたビバップと対比されるようになります。

さて、ビバップを牽引した巨匠プレイヤーたちの中で揉まれながら食らいついて奮闘していた、ある一人の若手トランペッターがいました。それはマイルス・デイヴィスです。マイルスはチャーリー・パーカーら先輩プレイヤーのもとで修行をしていましたが、次第に独自のサウンドを追い求めるようになります。ビバップの音楽的要素を受け継ぎながら、アドリブの長さや音を整理し、編曲という形でジャズの音楽理論の洗練化を試みました。そして、編曲家のギル・エヴァンスとともに作り上げられ、1949~50年に録音された「クールの誕生」というアルバムでそれが一つの形に結実します。

スタンケントン楽団のサウンドや、マイルスの室内楽的なサウンドは、ビバップのインパクトによって即興演奏一辺倒の風潮に包まれていた当時のジャズ界への反動としてとらえられました。こういったスタイルはリー・コニッツ(A.Sax)、スタン・ゲッツ(T.Sax)、レニー・トリスターノ(Pf)などによって演奏され、統率の取れた白人寄りのサウンドとしてクール・ジャズと呼ばれました。クール・スタイルのムーブメントは、1940年代の終わりから1950年代の初めにかけてのわずかな期間でしたが、そのクール・ジャズの影響を強く受け、次に西海岸ではウエストコースト・ジャズとよばれるスタイルが誕生することになりました。

1950年に勃発した朝鮮戦争においてロサンゼルスが太平洋岸の拠点になったことによる軍事景気の影響や、ハリウッド映画産業の隆盛によるサウンドトラック録音などの音楽産業の活況により、西海岸には実力のある優れた楽器演奏者たちが集まるようになっていました。彼らはスタジオでの仕事を終えると、夜にジャズクラブで盛んにジャム・セッションを行っていたのです。譜面に強かった彼らは、オリジナルを書いたり、抑制のきいたアレンジをしたりして、ビバップの手法を取り入れながらも、マイルス・デイヴィスが示したクール・ジャズにも影響を受け、より洗練された知的なスタイルを作り上げていきました。このようなウエストコースト・ジャズの中心的な存在となっていたミュージシャンは、チェット・ベイカー(Tp./Vo.)、アート・ペッパー(Sax)、ポール・デスモンド(Sax)、シェリー・マン(Dr)、ジェリー・マリガン(B.Sax)らがいます。

モダンジャズの歴史はこうして、「黒人的で熱い即興」と「白人的で落ち着いた洗練」の二面性を抱えることになります。1955年にチャーリー・パーカーが死亡し、ビバップの“第一波”が下火になっていくと、その後を引き継ぐ若手のジャズ・ミュージシャンたちは、自分たちのスタイルを探るようになります。リズム&ブルースなどのサウンドにも影響を受け、演奏テクニックだけを競う面が強くなりすぎた初期ビバップに対して、即興演奏の側面を受け継ぎつつもメロディアスでブルージーな要素を共存させようと取り組みました。こうして生まれたのが「ハード・バップ」というジャンルであり、モダンジャズの中心的なサウンドとして「ジャズの王道」になっていきました。

クールジャズを示した後ニューヨークの中心的存在となっていたマイルス・デイヴィスのリーダーによるバンドや、ドラム奏者のアート・ブレイキーによるアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズ、ミルト・ジャクソン (ヴィブラフォン)やケニー・クラーク(Dr)によるMJQ(モダン・ジャズ・カルテット)などのバンドを筆頭として、黒人ミュージシャンたちが集まり、様々なメンバーで互いにセッションしながら、ライブや録音を重ねていきました。ハード・バップの中心的なミュージシャンは他にも枚挙にいとまがありません。

【ハード・バップの代表的ミュージシャン】

マイルス・デイヴィス(Tp)

アート・ブレイキー(Dr)

ソニー・ロリンズ(Sax)

クリフォード・ブラウン(Tp)

マックス・ローチ(Dr)

ソニー・スティット(Sax)

ジョン・コルトレーン(T.Sax)

チャールズ・ミンガス(Ba)

デクスター・ゴードン(T.Sax)

レッド・ガーランド(Pf)

ハンク・ジョーンズ(Pf)

エルヴィン・ジョーンズ(Dr)

ポール・チェンバース(Ba)

ケニー・ドリュー(Pf)

ウィントン・ケリー(Pf)

ケニー・クラーク(Dr)

特に、ハードバップの中でもブルースフィーリングやゴスペルミュージック、ソウルミュージック的な要素など、黒人性が強いと受け取られたものは「ファンキー・ジャズ」とも呼ばれました。

このようにハードバップで活躍した数々のアーティストの中で、マイルス・デイヴィスはこの先、ハードバップより次の段階のジャズのジャンルを次々と開拓していったことで後にジャズの帝王と呼ばれることになります。ひとまずここではハードバップ期のマイルスについて見ておきましょう。

マイルス・デイヴィスは1950年代の「ハードバップ期」の演奏メンバーが「第一期黄金クインテット」と呼ばれ、そのメンバーは、ジョン・コルトレーン(Ts)、レッド・ガーランド(Pf)、ポール・チェンバース(Ba)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(Dr)でした。

マイルスは1956年にプレスティッジからコロムビアへ移籍し、移籍第一弾のアルバム「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」を発表しますが、一方で、その前に契約していたプレスティッジとの間にはまだあとアルバム4枚分の契約が残っていたのでした。この契約を済ませるために、1956年、たった2日間でアルバム4枚分24曲、すべてワンテイクでレコーディングを行ってしまいます。これが伝説の「マラソン・セッション」と呼ばれ、この音源を『Cookin' 』『Relaxin'』『Workin' 』『Steamin' 』という4つのアルバムにして、プレスティッジは1年ずつ分けて発表していったのでした。これがマイルス・クインテットの「前期4部作」と言われています。

さて、ビバップやハードバップなどのモダン・ジャズには、ラテン音楽の影響もありました。キューバン・ミュージックとしては30年代にはルンバが、40年代~50年代にかけてマンボが誕生し、欧米に輸出されて人気となっていましたが、キューバ音楽がジャズ・ビバップへも影響を与え、スタイルが融合してアフロ・キューバン・ジャズとしてジャズで演奏されるリズム・スタイルの1つになりました。

所変わってブラジルでは、カーニバルで演奏されていたサンバは若者にはウケが悪く、ジャズやアメリカンポップスが人気となってしまっていました。そんな中で、リオデジャネイロのコパカバーナやイパネマといった海岸地区に住む白人中産階級の学生やミュージシャンたちによって、サンバに対抗するようにボサノバというスタイルが新たに誕生します。サンバの作曲時に、大きい音が出せないアパートで、優しくギターを鳴らしながら小さな声で歌ったことでこのようなスタイルが生まれたと言われています。これがサンバの洗練化と捉えられ、特にアントニオ・カルロス・ジョビンとジョアン・ジルベルトによる楽曲が大ヒットとなりました。ボサノバもまた、このあとジャズと結びついていくことになります。

【1950年代末~1960年代初頭】モード・ジャズの誕生とファンキージャズ

クラシック音楽史が、実際にはフランスやイタリアでの大衆文化的なものや、ウィーンのダンスミュージックなど、そしてドイツでの哲学的なもの、というように、一筋縄では語れない多様性があったにもかかわらず、ドイツ人を軸にした「バッハ → ベートーヴェン → ワーグナー → シェーンベルク」という音楽理論上の一直線の物語に強引になぞらえて語られてきたように、ジャズの歴史も、実際には同時並行的に演奏や録音が行われていたにも関わらず、一般的にマイルス・デイヴィスという偉人が辿った音楽理論と音楽スタイルの急進的な進化になぞらえて、ジャズ史全体の時代区分とスタイルが語られています。そして、「クラシックが数百年かけて辿った道のりと同じ進化を、ジャズはわずか数十年で推し進めてしまった」と言われるように、クラシック史とジャズ史は音楽理論的に類似の変遷が見られます。

1940年代から1950年代にビバップ、クールジャズ、ハードバップ、というふうにジャズのスタイルを更新していったマイルスは、1950年代末にモード・ジャズというスタイルを試みるようになりました。

ビバップをはじめとするモダンジャズでは、曲の始めと終わりに合図として「テーマ」が演奏されますが、その間に挟まれた、演奏のメインとなる各楽器のアドリブ・ソロは、その題材となる曲のテーマのコード進行が繰り返され、そのコード進行やコード分解に基づいて即興演奏が行われます。このような、コード進行によるアドリブソロの生成に限界を感じていたマイルスらジャズミュージシャン達は、より新しい方法でアドリブソロを生み出せるように考え始めたのでした。結果、取り入れられたのが、古い教会音楽で使われていた旋法(教会旋法 = チャーチ・モード)を用いることだったのです。

ここでは、もう少し音楽理論的な部分に踏み込んで解説してみたいと思います。クラシック的な楽典や、ポピュラー作曲理論、そして、バークリー音楽大学を中心に確立したジャズ理論まで、基本的に和声法やコード理論というものに共通する骨子として、「ケーデンス(カデンツ)=終止形」という“型”があります。一番シンプルな例としては「お辞儀の和音」がイメージしやすいでしょう。

これを音楽理論的な数字で表したとき、Ⅰ - Ⅴ - Ⅰ(1度→5度→1度)という分析になり、それぞれの和音の役割・性格として

Ⅰ=トニック(安定)

→ Ⅴ=ドミナント(トニックへ戻したい力が働く)

→ Ⅰ=トニック(安定)

という解釈をします。

ドミナントからトニックへと進行することを「解決する」といいます。こういった、和音の役割(「機能」)を体系的に捉える音楽理論が機能和声であり、モーツァルトやベートーヴェンなどの「古典派」の段階で特に忠実に用いられ、その後のロマン派でも転調などを巧みに組み合わせることで応用・発展されていきました。

ブラス・バンドからニューオーリンズ・ジャズ、スウィングジャズに至るまでのアーリー・ジャズも、和声的にはこういった骨組みを基本としていて、ブルーノートといったブルースフィーリングの音程が入るなど、それぞれの和音に「飾り付け」が施されることでジャズっぽさ、オシャレっぽい響きというものが成立していきました。

こうして、ジャズでは 【Ⅱ - Ⅴ - Ⅰ (ツーファイブワン)】というフォーマットが進行の基本となり、ビバップなどのコード進行主体の即興演奏では、この基本の進行の型を組み合わせ、代理のコードに置き換えたり、転調を重ねたりして、複雑化していったのでした。これはクラシックでいうところのロマン派中期の和声の複雑化と同じ傾向と言えます。

そして、その複雑化がとことん極められた結果、行き詰まりを見せたのです。たとえば、1959年に発表されたジョン・コルトレーンのアルバム「ジャイアント・ステップス」の同名表題曲では、ハイテンポで、1コーラス=16小節中に、長3度という珍しい転調を10回行うという、ツーファイブの組み合わせと転調の極限状態を提示してしまいました。

これは、ワーグナーがトリスタン和音を提示して以降、末期ロマン派にかけての和声の行き詰まりの兆候と非常に似た流れだと思います。

そして、この時期に、音楽教授のジョージ・ラッセルや、ジャズプレイヤーのマイルス・デイヴィスやジョン・コルトレーン、編曲家ギル・エヴァンス、そしてピアニストのビル・エヴァンスらによって、機能和声的なコード進行ではない、進行感・解決感を排除した色彩的なスケール(音階)中心のモーダルな音楽の研究が進められていき、そのアイデアがマイルス・デイヴィスの1959年のアルバム「カインド・オブ・ブルー」で提示されたのでした。これによって、1960年代からのジャズの方向性が示されたとされ、モード・ジャズの始まりとなったのです。このアルバムの成功により、マイルス・デイヴィスは完全にジャズ界におけるリーダーとして君臨することになりました。

ジャズにおける「コードからモードへの変化」は、クラシック音楽史において「機能和声中心のロマン派の行き詰まりに対し、ドビュッシーが教会旋法や全音階を導入してフランス近代音楽を開拓した流れ」と全く同じだといえます。実際、このアルバムにおいて、クラシックの知識を持った白人ピアニストのビル・エヴァンスの起用が大きな役割を果たしていました。当時、ジャズは黒人の魂だとされ、黒人トランペッターのマイルスが白人ピアニストを雇ったことについて激しい批判が浴びせられてしまいましたが、マイルスは「いいプレイをする奴なら、肌の色が緑色の奴でも雇うぜ」と返したといいます。

ビル・エヴァンスはカインド・オブ・ブルーへの参加と前後して、自身のピアノトリオでの活動での表現を始め、ベースのスコット・ラファロとドラムのポール・モチアンとの積極的な相互作用や楽器間の会話がインター・プレイというスタイルと呼ばれて評価され、他のジャズミュージシャンへ大きな影響を与えました。

さて、ジャズ史では1959年の「モード革命」が1940年頃の「ビバップの誕生」と同じように非常にセンセーショナルな出来事として記述され、50年代までがバップの時代、60年代以降がモードジャズの時代、とわかりやすく切り分けられることが多いですが、ビバップから発展したハード・バップというスタイルもむしろ1950年代後半に成立したばかりであり、60年代においてもまだまだ隆盛を見せています。特に、ブルースやソウルの要素が強調された「ファンキー・ジャズ」は60年代、モード・ジャズと並行して栄えていました。

【ファンキー・ジャズの代表的アーティスト】

ホレス・シルヴァー(Pf)

キャノンボール・アダレイ(Sax)

ナット・アダレイ(Cor.)

リー・モーガン(Tp)

ハンク・モブレー(T.Sax)

カーティス・フラー(Tb)

ケニー・ドーハム(Tp)

ボビー・ティモンズ(Pf)

ケニー・バレル(Gt)

ジョー・ザビヌル(Pf)

また、ファンキージャズでは、スウィングから続いていた、ライドシンバルが主体の「4ビート」「シンバル・レガート」と呼ばれるドラミングから、キックとスネアがビートを担う8ビート風味のリズムへ変化していく兆候も見られます。これは、同時期のソウルやロック・ポップに起こったリズム面の変化と同現象と見ることもできますし、ビバップ期からみられていたラテンのリズムでのアフロ・キューバンジャズと、その延長としてボサノバなどのリズムが入ってきた影響ともいえます。

ブラジルでサンバが低迷した後、アントニオ・カルロス・ジョビンやジョアン・ジルベルトによって誕生したボサノバは、コパカバーナ地区のバーやクラブで発展し、セルジオ・メンデス、バーデン・パウエル、アイアート・モレイラといった若手ミュージシャンによって盛んになっていました。

ウエストコーストジャズのサックス奏者として活躍していたスタン・ゲッツが1960年代に入り積極的にボサノバを取り入れ始めました。そして、ジョアン・ジルベルト、アントニオ・カルロス・ジョビン、アストラッド・ジルベルトといったボサノバミュージシャンを迎えて制作され1964年に発表された「ゲッツ/ジルベルト」というアルバムが大成功し、アメリカにボサノバブームが巻き起こしたのでした。

このように、ボサノバはモダンジャズと密接に関連した音楽となったのですが、ブラジルでは軍事政権がスタートし、退潮していってしまいました。

ところで、モダンジャズでは楽曲は「題材・合図」であり、楽曲の大半以上が即興演奏中心であるという特性上、オリジナル曲が書かれていたのと並行して、ビバップ期からモードジャズに至るまで、ミュージカル曲や映画音楽発のポップス曲、ディズニーソングなどの楽曲も積極的に採用して演奏されてきました。ジョン・コルトレーンの「My Favorite Things」や、ビル・エヴァンスの「Someday My Prince Will Come」は特に有名です。また、同時期の映画『酒とバラの日々(1962)』のテーマ曲も、数々のジャズミュージシャンに演奏されるジャズスタンダード曲となりました。

【1960年代】フリー・ジャズ

1960年代のモダン・ジャズの情勢は、ソウルフルな「ファンキー・ジャズ」の人気と、機能和声からの解放へと向かった「モードジャズ」の二つの潮流があるといえます。そうした中で、商業的な成功を度外視し、先鋭的な表現を求める動きもさらに加速していました。リズムやハーモニー、調性にとらわれず、ひたすら自由に演奏するというフリー・ジャズが誕生することになります。自由度が高すぎるため、演奏者にかなりの力がないと単なるデタラメに聴こえてしまうという危険性も孕んでいました。

これはクラシック史で、ロマン派からの脱却を追求した結果、近代音楽の誕生から時間を待たずにシェーンベルクの「無調音楽」「現代音楽」に行き着いてしまったのと同じ現象のように思えます。既存の方法から脱却し革新を求めた結果、前衛に行き着くというのは一つのパターンなのかもしれません。

代表的なアーティストはオーネット・コールマン、チャーリー・ヘイデン、ドン・チェリー、ローランド・カーク、アルバート・アイラー、セシル・テイラー、スティーブ・レイシー、ファラオ・サンダースなどです。

「フリー」の意味するものはそもそも、音楽理論・音楽手法的な「モダン・ジャズ、モードジャズあたりからの自由」という意味でしたが、同時に絵画における表現主義運動や、公民権運動といった社会運動とも結びつき、「自由を求める改革運動全般」とも繋がったムーブメントとなっていたのでした。

【1960年代】ポスト・バップの発生(もしくは「新主流派」)

公民権運動の高まりを受けて、ジャズ界では「自由」というキーワードと前衛表現が結びついた「フリージャズ」が先鋭的なムーブメントとなっていましたが、基本的には60年代は「モード・ジャズ」と「ファンキージャズ」が2つがジャズの柱だったといえるでしょう。その中での「バップからモード、そしてその次の段階へ」という方向のジャズ史の物語が、マイルス・デイヴィスを軸に語られていることをここまで触れてきました。

1950年代のハードバップ期には、マラソンセッションも伝説となった第一期黄金クインテットで録音を重ね、その後マイルスバンドの演奏メンバーは流動化。1959年のアルバム「カインド・オブ・ブルー」から試みられたモードジャズへの移行においては、クラシックの素養を持つ白人ピアニストのビル・エヴァンスが重要な役割を果たしたことも書きました。

コードからモードへの移行において、ドビュッシー以降の近代音楽と同じく、「機能和声」「調性感」からの解放が特徴だということも説明しましたが、ここで注釈を入れると、1959年のこの段階においては、「アドリブ演奏のアプローチのしかたがコード進行から音階(モード)へと変わっただけ」であり、楽曲としてはまだまだわかりやすい調性感が残っているといえます。

時代区分として「モード → フリージャズ 」と一方向的に捉えたとき、モードジャズの代表作としてこの「カインド・オブ・ブルー」だけが注目されてしまいがちなため、逆にモードジャズというジャンルの特徴が分かりにくくなってしまっていると思います。「カインド・オブ・ブルー」だけを思い出して「モードというのは大人しい感じ」というイメージで捉えてしまっているジャズファンもたくさんいるでしょう。しかし、音楽理論上のアプローチの仕方である「モード」に、激しさ/大人しさという軸は実は関係ありません。モーダルなアプローチで作曲されていて、ビバップのように激しさのある楽曲も存在しているのです。

そのように、アコースティックなジャズにおいて、楽曲全体で機能的なコード進行を崩してモードなどの音階を中心に作曲される「モードジャズ」の作風は、2020年代の現在まで豊かに発展して続いていますが、そんな「モードジャズの典型」が確立されたのは、むしろここから紹介する60年代後半の音源においてなされていったのだといえます。

それを推し進めていったのが、1964年からメンバーが固定化された、マイルスの「第二期黄金クインテット」なのです。ハービー・ハンコック(Pf)、ウェイン・ショーター(Sax)、トニー・ウィリアムス(dr)、ロン・カーター(Ba)、というメンバーが迎えられたのでした。

このメンバーで発表された『E.S.P.(1965)』『マイルス・スマイルズ(1967)』『ソーサラー(1967)』『ネフェルティティ(1968)』という4枚のアルバムが、マイルス・クインテットの「後期4部作」と呼ばれて評価され、残っています。以下の音源を聴いていただくと、徐々に和声感・コード進行感が崩れていく感じがわかると思います。

(「マイルス・スマイルズ」というアルバムタイトルに関しては、ジャケット写真で笑っているマイルスの顔がシュールであり、「何故急にダジャレ?」と、つい失笑してしまいます。w)

このような音源でみられる和声感覚が、従来の機能和声を否定していった近現代クラシックのハーモニー感覚と非常に類似しています。フリージャズのようにひたすら無秩序で前衛であるだけというわけでも無く、ビバップやファンキージャズのような従来の手法でもない、絶妙なバランス感覚で成り立っていた、モードジャズの発展形を、日本のジャズ評論では「新主流派」と表現されます。このあとジャズ史はロックやファンクと融合して「フュージョン」という方向へ向かっていくのですが、「新主流派」という言葉は、バップとフュージョンの間に挟まれた、この「60年代後半のムーブメント」だけに限定する意味合いが強いため、70年代以降も引き続いたこのような路線の音楽を指し示すことが難しくなってしまいます。分け方として、スウィングジャズまでのアーリージャズと、40~60年代のモダンジャズ、70年代以降のフュージョンという大分類になるのです。

ところが英語圏では近年、60年代以降のモーダルなジャズを総称して「ポストバップ」というジャンルで指し示すようになってきたといいます。この概念を用いることで僕は、この後のフュージョンをジャズのサブジャンルではなく、新しい1ジャンルと見なし、それと同時並行で2020年代まで続くアコースティック・ジャズも認めて俯瞰で分類することができる、非常に良い概念だと思いました。したがって、この記事ではこの「ポストバップ」という言い方を採用したいと思います。

さて、マイルスバンドにおいて、50年代に第一期クインテットに招かれたメンバーが各自それぞれ、ハードバップを牽引するミュージシャンとして活躍したのと同じように、第二期クインテットに招かれたメンバーたちも、ポストバップを牽引する存在に成長していきます。

1965年1月に録音された『E.S.P.』から、1966年10月に録音された『Miles Smiles』までのあいだ、実はマイルスは股関節痛の悪化で手術などすることになり、入退院をくりかえし、活動を休止していました。そのあいだにも、マイルスバンドメンバーをはじめとした新感覚の若手ミュージシャンたちは、各自の活動や録音を進めています。このようにして、1965ごろから展開していった新感覚ジャズが、「新主流派」もしくは「ポスト・バップのはじまり」「モードジャズの発展形」だと言えるのかもしれません。

先述したとおりマイルスバンドのハービー・ハンコック(Pf)、ウェイン・ショーター(Sax)、トニー・ウィリアムス(dr)、ロン・カーター(Ba)をはじめとして、フレディ・ハバード(Tp)、マッコイ・タイナー(Pf)、ジョー・ヘンダーソン(Sax)らが活躍しました。(また、この時期、彼らに遅れてチック・コリア(Pf)が同じ路線でデビューしていますが、タイミングとしてはこのあとすぐに電化の波にのまれていくことになります。)

【1960~70年代】電化していくマイルス

さて、「後期4部作」を発表した後、マイルス・デイヴィスはジェイムズ・ブラウンやスライ&ザ・ファミリー・ストーン、ジミ・ヘンドリックスといった、同時期のロック、ファンク、R&Bに関心を持つようになります。そして、1968年の『マイルス・イン・ザ・スカイ』というアルバムでついに、8ビートのリズムとエレクトリック楽器を導入したのです。既存のクインテットメンバーに加えてギタリストにジョージ・ベンソンを迎え、ロン・カーターにはウッドベースだけでなくエレクトリック・ベースを、ハービー・ハンコックにはアコースティックピアノだけでなくエレクトリックピアノを弾くことを要求したのです。ただ、このアルバムにおいては、アコースティック編成も混ざっており、エレクトリック・ジャズへ移行し始めた最初のアルバムであると同時に、マイルスのアコースティック・ジャズとしての最後のアルバムだとも言えます。また、電化していくと同時に、プロデューサーのテオ・マセロによる積極的なテープ編集もなされるようになりました。

何の先入観もなく「ジャズとロックの融合」というと、現在に生きる我々はもっと違ったサウンドをイメージするかもしれません。しかし、この時代において、ジャズが「フリージャズやポストバップ」といった、難解なハーモニーや前衛的な空気感があったことと、同時期のロックというのがLSDに影響を受けた「サイケデリック・ロック」であったという、この時代ならではのカオスな状況下での融合であった、ということを頭に入れてから聴くことではじめて、このようなサウンドが解釈可能になるでしょう。

1969年、「In A Silent Way」でこの方向性がさらに推し進められ、ギターにはジョン・マクラフリン、オルガンにジョー・ザビヌル、エレピにはハービー・ハンコックに加えてチック・コリアが迎えられ、電化ジャズの先駆けとなる作品になりました。16分のハイハットが刻まれる中で、ひたすらワンコードで即興演奏が進むさまは、ファンクの影響も強いと言えるでしょう。

そして、1970年のアルバム「ビッチェズ・ブリュー」で、ジャンルの融合が完全に確立されたとされます。このアルバムはジャズ界に革命をもたらした大問題作として、賛否両論を巻き起こしました。録音には15人が参加し、複数人のエレピやドラムが左右のチャンネルに振られ、コンガやバスクラリネットなども入り、さらに自身のトランペットにはワウ・ペダル(エフェクター)を取り付けるなどして、サイケデリック・ロックやファンクに対抗できるようなサウンドを目指したのです。

ジャズ史上では、このアルバムをもって「フュージョン」の段階に進んだとされます。ただ、当時はジャンルの掛け合わせである「クロス・オーバー」という言い方がされました。さらに、音源をよく聴けばわかることですが、この時期にマイルスが目指したサウンドは、このあと主流となるフュージョンというジャンルの方向性とは若干異なり、ファンクやサイケデリック・ロックと、ポスト・バップやフリージャズの要素をすべて詰め込んで好き勝手に混ぜ合わせた、形容しがたい独自の「マイルス・ミュージック」であるといえるでしょう。

ともあれ、1960年代後半~1970年代前半にマイルスバンドに招かれて演奏した「マイルスバンド出身者」「マイルス卒業生」たちが、それぞれの活動において、クロスオーバージャズ/フュージョンという分野をさらに開拓していき、新しいジャズ界を形成していくことになります。

ビバップ、クールジャズ、ハードバップ、モードジャズ、フュージョン、とジャズの主要なジャンルの発展がすべてマイルスの先見性によって進められたため、マイルスはジャズの「帝王」と呼ばれるようになったのでした。

【1970年代以降~】

※この記事は「前編です」。

→続き(後編)はこちら!!!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

![音楽史note[JUN]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/138783555/profile_c84af2a23c59f9583876f3c8dba39814.png?width=60)