4人の日本の作家について『太宰治』、『大岡昇平』、『深沢七郎』、『芥川龍之介』②『芥川龍之介』と『深沢七郎』について

前回投稿した『4人の日本の作家について』第2弾です。

前回は4人のうち『太宰治』と『大岡昇平』についての記事でした。

今回は残り2人『芥川龍之介』と『深沢七郎』についての記事です。

※また今回もQuoraでの過去回答の大幅加筆・訂正です。

3.芥川龍之介

質問『「なんとなく将来が不安」という人が、この不安をなくすにはどんな行動が必要でしょうか?』

※今回の記事は、直接この質問への回答にはなっていません。

この質問文にある「なんとなく将来が不安」と言う一文を見て思い出した内容です。

芥川龍之介 (小説家(1892~1927)享年35歳 )〜と言う作家について。

当時からスター作家であり、今や日本を代表する文豪の『自殺』の真相はわかりません。

本人が妻や親友菊池寛、小穴隆一に宛てた遺書にはただ「僕の将来に対する唯ぼんやりした不安」とだけ記されていました。

質問文にある「なんとなく将来が不安」という精神状態と同じです。

おそらく芥川龍之介もその「将来に対する不安」をなんとか取り除こうと努力したはずです。

しかし彼の場合は「自殺」に至ってしまいました。

芥川龍之介のプロフィール及び自殺までの晩年の経緯について詳しくは上のwikiを参照してください。

1.体調の悪化

1925年頃から、胃潰瘍、神経衰弱、不眠症が高じていた。

自殺当時の芥川は、神経衰弱や腸カタルを患っており、作品を量産できる状況ではなかった。

事実として、この時期の芥川の作品数は目に見えて減少。

彼の体調を心配する作家仲間からの手紙も、この時期になると一気に増加している。

更に悪いことに、保険金詐欺の濡れ衣を着せられた義兄の自殺もこの時期に重なっていた。

2.義兄 西川豊の濡れ衣事件

芥川の次姉ヒサの夫『西川豊』は弁護士であった。

偽証教唆の罪で失権、刑務所に収監。

出所後自宅が半焼。

・この直前に多額の保険金をかけていたこと。

・家屋の2階押入の二箇所からアルコール瓶が発見されたこと。

以上2点から、保険金詐欺目的の放火が疑われていた。

1927年 西川は放火と保険金詐欺の嫌疑をかけられたことを苦にして、鉄道自殺する。

芥川は、西川の遺した借金や家族の面倒を見なければならなくなり、一気に経済的負担が増加。

3.谷崎潤一郎との論争

1927年2月

『新潮』座談会における芥川の発言。

谷崎の作品「日本に於けるクリップン事件」その他を批評して、

「話の筋というものが芸術的なものかどうか、非常に疑問だ」

「筋の面白さが作品そのものの芸術的価値を強めるということはない」

などの発言をする。

3月号

谷崎は芥川の批評を受けて『改造』誌上に連載していた「饒舌録」の第二回(3月号に、

「筋の面白さを除外するのは、小説という形式がもつ特権を捨ててしまふことである」

と斬り返した。

4月号

芥川は同じ『改造』4月号に(同誌の記者の薦めもあったと思われる)

「文芸的な、余りに文芸的な——併せて谷崎潤一郎君に答ふ」の題で谷崎への再反論を掲げるとともに、自身の文学・芸術論を展開。

4月号〜8月号(7月号は休載)に芥川の連載した文学評論と同時に、谷崎潤一郎との「小説の筋の芸術性」をめぐる論争が続いた。

1927年7月の芥川の自殺によって、この論争は幕切れ。

※この論争は芥川の自殺とは関係はないと言っていいと思うけど、興味を持つ人もいると思うので紹介しました。

4.さらなる精神的不安定

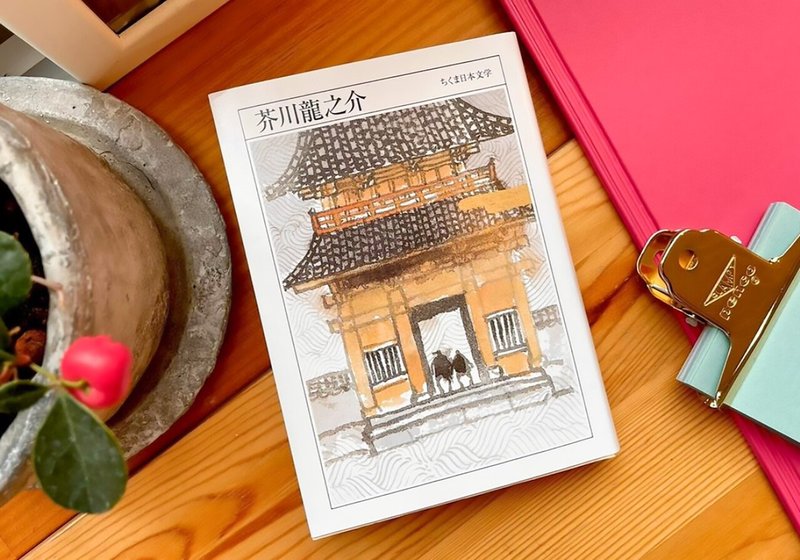

この文庫に収録されている「河童」、「歯車」と言う晩年の2作品

晩年は台頭するプロレタリア文壇に『ブルジョア作家』として攻撃されることとなる。(当時の世界的な共産主義の台頭と関連している)

晩年の代表作『河童』は、河童の世界を描くことで人間社会を痛烈に批判しており、当時の人々に問題を提起した。

『河童』 ー

主人公は精神病患者で、3年前に穂高山で河童に会い、河童の国に迷い込む。

全てが人間の世界とは真逆の『河童の国』の世界の風習などを紹介しながら当時の人間社会を風刺・痛烈批判。

1927年7月24日

芥川龍之介は田端の自室で雨の降りしきるなか服毒自殺を行い、社会に衝撃を与えた。

河童忌 ー芥川の命日7月24日は河童忌と呼ばれる。

河童忌の名前は晩年期の代表作『河童』から。

当初は遺族と生前親交のあった文学者たちが集まる法要だった。

1930年(昭和5年)の四回忌から「河童忌記念帖」として文藝春秋誌上で紹介され、この呼び名が定着した。

以後17回忌まで毎年行われていたが、戦争のため中断。

戦後、再開されたが詳しい記録は残っていない。

1976年の50回忌は巣鴨の慈眼寺で墓前祭、丸の内の東京会館で偲ぶ会が催された。

この日は第75回芥川賞の贈呈式で、受賞した村上龍も花を手向けにきた。

2017年(没後90年)からは田端文士村記念館が世話役となり、「河童忌」イベントを開催している。

また、

『歯車』の内容から、

晩年には自分自身のドッペルゲンガーを見たのではないか?

片頭痛あるいはその前兆症状である閃輝暗点を患っていたのではないか?

という説もある。

いずれにせよ相当精神的に不安定な状態だったことがわかります。

要するにこの時期の芥川は、「不安」に押しつぶされた人間が周囲に毒を吐きまくっている状態。

しかし「或旧友へ送る手記」には、

「君は新聞の三面記事などに生活難とか、病苦とか、或いはまた精神的苦痛とか、いろいろの自殺の動機を発見するであろう。しかし僕の経験によれば、それは動機の全部ではない」と記載。

芥川のような作家でさえ、うまく自殺の理由となる不安や精神的苦痛を言葉や文章に表すことができず、苦悩しています。

最終的に「僕の将来に対するただぼんやりとした不安」と表現するしかなかった。

1935年 ー 死の8年後。

親友で文藝春秋社主の菊池寛が、芥川の名を冠した新人文学賞「芥川龍之介賞」(芥川賞)を設けた。

芥川賞は直木賞と共に日本でもっとも有名な文学賞として現在まで続いている。

✳︎

晩年の芥川は明らかに精神疾患状態だったけど、発表のペースが減ったとはいえ、それでもこの状態でいくつかの作品を残しているのはすごいと思う。

ここまで書いたのでついでに、芥川龍之介の自殺についての私見を。

wikiに軽く触れられていますが、

「龍之介が生後7か月ごろに母フクが精神に異常をきたしたため、母の実家の芥川家に預けられ、伯母のフキに養育される。11歳のときに母が亡くなる。翌年に叔父・芥川道章(フクの実兄)の養子となり、芥川姓を名乗ることになった」

この実の母「フク」は具体的な病理診断は難しいのですが、精神的な病気であり、それは遺伝するもので、母のようにおかしくなっていく自分の将来が「不安」だったのではないか。

『秋』は、芥川龍之介の短編小説。芥川が初めて試みた近代心理小説。

幼馴染の従兄をめぐる姉と妹の三角関係の愛と葛藤の物語。

恋する人を妹に譲った姉の視点を軸にしながら、内に秘めた三者の揺れ動く微妙な心理が高雅な趣で表現されている。

またその精神疾患を発症する原因としては、芥川龍之介は秀しげ子という女性歌人と不倫関係にあり(と言ってもすぐに別れたのですが)、その秀しげ子にできた子どもが芥川龍之介に似てると半ストーカー化したらしい。

上にあげた『秋』は、秀しげ子の話から着想されたという。

いずれにせよ自殺の理由はいろいろ考えても芥川本人が言うように、

「それは動機の全部ではない」

芥川の代表作「藪の中」に描かれるように、一つの事象も見る側、受け取る側によって、全く角度の違う解釈となる。

『羅生門』予告編 1950年公開 監督 黒澤明

映画『羅生門』 1950年公開 監督 黒澤明 出演 三船敏郎、京マチ子、森雅之

黒澤明監督の映画『羅生門』は、芥川龍之介の「羅生門」と「藪の中」を原作としていますが、ほぼ「藪の中」が原作。

映画では「証言者は各々の保身のために嘘をついていた」という一定の結論が出されている。

4.深沢七郎

質問『一発屋という言い方は主にミュージシャンやタレント、お笑い芸人に対して使われがちですが、例えば映画監督の中にも一発屋と呼ばれる人物はいますか?』

質問ありがとうございます。

申し訳ありません。「一発屋」ではありますが、「映画監督」ではありません。

そして「ミュージシャン」、「タレント」、「お笑い芸人」でもない。

でも、この話題は後半「映画」も関連してはいます。

深沢七郎 『楢山節考』

深沢七郎は、今では作家として「一発屋」扱いになってると思います。(要するに過去の人扱い)

デビュー作「楢山節考」が有名すぎるので。

wikiをみると作品数は多く、Amazonで現在入手できる作品も多いけど、「楢山節考」以外の作品をあまり知られていない印象。

よく考えたら三島由紀夫のように作家自身に熱心なファンが大勢いるという状態の方が珍しく、一作でも後世に読み継がれるような作品を残しているというだけで凄いことなのではないかと思います。

いわゆる「流行作家」というのはいるけど、その時代一瞬カリスマのように持ち上げられ、その後人物も作品も忘れられるというパターンは多く、

最近では「流行作家」=「タレント出身」と言うパターンが非常に多くなっています。

深沢七郎は本来ギタリストで、作家デビューは41歳の時。(ミュージシャンではある)

「楢山節考」は日劇ミュージックホールの出演の合間に楽屋で書かれた作品。

1956年 第1回「中央公論新人賞」を受賞。

審査委員の武田泰淳、伊藤整、三島由紀夫に大絶賛。正宗白鳥もベタ褒め。

出版と同時にベストセラーに。

これまでに2度映画化。

「楢山節考」1958年 予告編

映画『楢山節考』1958年版 監督 木下恵介 出演 田中絹代、高橋貞二

「楢山節考」1983年 予告編

※こちらは日本正規発売の『楢山節考』1983年版のDVD

※同じ内容の(北米版)『楢山節考』The Ballad of NarayamaのBlu-ray

なぜか北米版のBlu-rayはあるのに、日本ではDVDのみ。(Amazonでどちらも買えるけど)

映画『楢山節考』1983年版 監督 今村昌平 出演 緒形拳、坂本スミ子

1983年カンヌ映画祭パルム・ドール受賞。

「戦場のメリークリスマス 4K修復版」予告編

この年のカンヌ映画祭で競合作品の「戦場のメリークリスマス」大島渚監督がグランプリ本命とされていたが、

全く期待されていなかった「楢山節考」が受賞。

しかし日本で騒がれたのは『おりん』を演じた坂本スミ子の1ヶ月前にカタがついていた「大麻所持容疑」で、そのとばっちりで本作もテレビ放映なし。

深沢七郎の1983年版映画の試写を見ての感想 ー

「よかったね。ありゃ前衛だよ。映画ってもんに対する考え方があれ一本で変わっちゃったね。オレはなにしろ、埼玉来て映画見たのは『エルビス・オン・ステージ』1回きり。映画ってのは消費的なもんだと思っていたから(笑)。でも今度のはビックリした。脱帽だよ。緒形拳もよかったね。ベッドシーンは見ものだった。あき竹城とベッコンベッコンやるところ(笑)。ベッドシーンやる緒形拳は初めて見たよ」などと評した。

1960年『中央公論』に発表した『風流夢譚』

皇室を侮辱していると受け取れるような内容を描いた。そのため、

1961年 中央公論社社長宅が右翼に襲撃される嶋中事件(風流夢譚事件)が起こった。

そのため筆を折って3年間各地を放浪した。

放浪中も『放浪の手記』などを執筆している。

1965年 埼玉県埼玉郡菖蒲町(現久喜市)に落ち着き、上大崎の見沼代用水近くに2人の若者を連れて「ラブミー農場」を開き、以後そこに住んだ。

「楢山節考」は日本の奥深い山奥の一部の地域に残る民間伝承「棄老伝説」がテーマになっているので、話題になった部分もあるけど、作者の深沢七郎自身は、「小説」としての描写に徹していて、この「姥捨山伝説」を作中では直接肯定も否定もしていない。

Quoraの元投稿記事にQuoraユーザーのShinogi Mariさんがコメントをしてくれました。

〜Shinogi Mariさんのコメント〜

昨年「極楽まくらおとし図」でやられて深沢七郎にハマり、作品、エッセイ、深沢本いろいろ読んでたのしかったです。かなりクセの強いひとだったのですね。自分の感性には非常に合うなあ、と思ってあれこれ読みました。生きてたら、嫌われるような気がするけど。

※コメントにある『昨年』とは2020年です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?