足利直冬紀行③~中国探題(鞆の浦、尾道)編~

彼は自由で幸せだったのかもしれない

今回の「足利直冬紀行」は、広島県の鞆の浦と尾道を訪問する。

私にとって尾道は初訪問であるが、鞆の浦は、昨年の11月に「花山法皇ゆかりの地をゆく」ですでに訪問をしている。

しかし、先の訪問では、鞆の浦から車であれば10分、歩くと2時間ほどかかる阿伏兎観音の訪問が目的であったため、鞆の浦はバスを降りてすぐのカフェで昼食を食べた後に沼名前神社だけ訪れて、早々に鞆の浦を立ち去ってしまった。

せっかくの鞆の浦を、たったこれだけの訪問で通過したのは、後から大変に後悔したのだが、足利直冬の軌跡を追う旅を始めたことで、こうして再訪する機会を得た。

むしろ、鞆の浦に再訪するために、この足利直冬紀行を始めたといっても、それが全てではないにせよ、過言ではないようにも思う。

ここで、足利直冬の鞆の浦を訪れるまでの軌跡を記しておきたいと思う。なぜ、今回の旅で鞆の浦と尾道を訪れるかの説明でもある。

前回、足利直冬の紀伊征伐の軌跡として、二か所の城跡というか合戦跡を訪問したが、この討伐合戦を無事に勝利して紀伊の南朝征伐を終えた直冬は、晴れて京に凱旋をした。

しかし、戦果を挙げた直冬に対する、足利尊氏や高師直などの室町幕府の有力者たちの態度は冷たく、その様子を案じた義父で尊氏の弟の足利直義は、直冬を中国探題として現在の山口県、当時の長門国へ派遣することを提案する。

この提案は受け入れられて、直冬は部下を引き連れて京から西へ向かうのだが、長門国までは行かず途中の鞆の浦に停滞をして、幕府の許可を得ず、勝手に周辺の武士に恩賞を与え始める。

これらの流れが、1348年から1349年までの出来事で、直冬が鞆の浦を訪れたのは1349年の4月頃とされている。

そして同年の9月13日に高師直が派遣した軍勢に襲撃を受けるまでは鞆の浦に留まっていた。この襲撃が無ければ、そのまま鞆の浦で幕府とは別勢力の地盤を築いたかもしれないが、そうはならかなかった。

今回は、その鞆の浦に滞留していた時期の直冬ゆかりの地を訪問するのだが、そもそも鞆の浦は足利将軍家にとってもゆかりの深い地である。

直冬だけではなく、足利将軍家ゆかりの地も訪れてみたいと思う。

鞆の浦

2024年5月25日土曜日、今日は東京発で最も早いのぞみ1号で出発する。

週末の休みを目一杯使うにせよ、朝一番の新幹線は時刻の切りが良いから混んでいるだろうと、これまで利用は避けていたのだが、福山駅に止まるのぞみ号は限られている。

ちょうど、今回下車する予定の朝一番ののぞみ1号は福山駅に止まるので、のぞみ1号を初めて使うことにした。

案の定、のぞみ1号は混雑していて、新横浜駅を出ると車掌から「ほぼ満席」の放送があった。

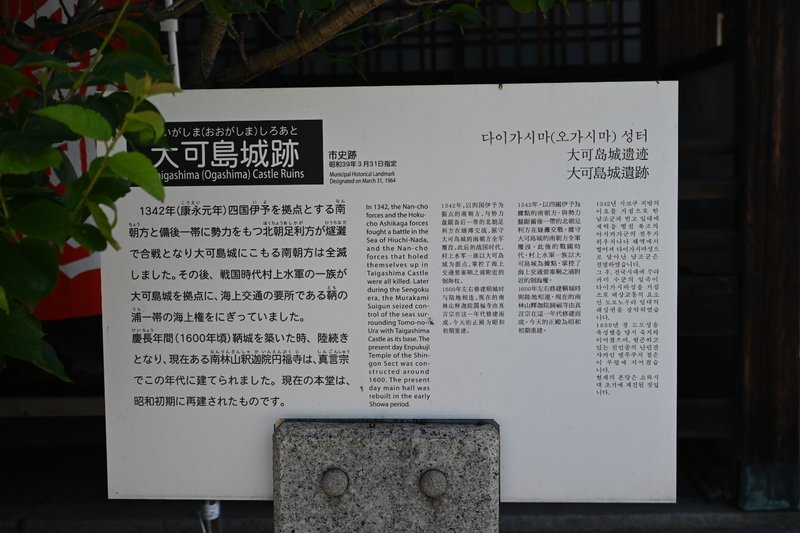

圓福寺(大可島城跡)

福山駅から鞆の浦へ向かうバスは、ほぼ毎時0分と30分に福山駅前のバス停を出発する。

福山駅に停車する東京発ののぞみ号の多くは、30分前後の予定時刻で福山駅に到着する。

すると、東京方面でのぞみ号で福山駅に到着しても、30分直前の到着では乗り換えに間に合わないし、かといって30分直後の到着では必ず待たされてしまう。

おまけに、東海道新幹線というのは上り列車はめったに遅延しないが、下り列車は思いの他遅延するから、30分直前に福山駅に到着する新幹線で福山駅を訪れても、30分発の鞆港行きのバスには乗れない可能性が高い。

地方を旅すれば、30分程度の待ち時間は当たり前なのだが、わざと乗換で待たせるような時刻表を見ると少し腹が立つ。

福山駅と鞆の浦を結ぶバスを運行しているのはともてつバスという鉄道会社由来のバス会社であるが、このともてつバスには、前回の阿伏兎観音の訪問でも時刻の合うバスがなく鞆の浦から阿伏兎観音まで歩くはめになったし、私との巡りあわせはあまりよろしくない。

しかし、新横浜駅を出た際には満席だったのぞみ1号を福山駅で降りて、そこから鞆の浦へ行こうという客は私一人だけだったようだから、バス会社としてはそんな客に気を使った運行ダイヤにするよりも、キリの良い時刻で発車する方が良いと考えたのだろう。

9時30分。今回もギリギリでバスの乗換に間に合った。私が鞆港行きのバスに乗り込むと、まもなくバスは出発した。

乗り込んだらすぐに出発した

鞆の浦には二度目の訪問となる今回も、同じように福山駅からバスで鞆の浦へと向かっている。

しかし、前回とは季節が違うせいか、見える景色は前回より今回の方が気持ち良いように思えた。

思えば、前回は福山駅前では雨が降っていて、鞆の浦に着くころに雨は上がったが曇り空で、冷たい風が強く吹いていた。

今日は日差しが強くて暑いが、風が吹けば心地よい涼しい風が汗を冷やしてくれる。そして、空は抜けるように青い。

鞆の浦が近くなって、道沿いの防潮堤を見ると、花火大会と書いた紙を養生テープで貼っているのが見える。

随分と季節外れだが、今日は鞆の浦で花火大会があるのだろうか。

10時2分、一つ手前の鞆の浦バス停で、バス運賃の支払いに右往左往した若い乗客に時間を取られたが、時刻通りに終点の鞆港バス停に到着した。

鞆港バス停を降りると、私はバス停のすぐ近くにある圓福寺を目指して歩いた。

直冬は幕府から中国探題の命を受けて西へと旅立ったのだが、使命通りにまっすぐ長門国を目指さず、この鞆の浦で4~5カ月の間留まったとされる。

旅の休息にしては長すぎるのは言うまでもない。

理由はよくわからないが、室町幕府で足利直義と並んでNo.2の高師直をけん制するためだったというのが、有力な学説である。

高師直は、権力をかさに着て素行が悪かったうえに、直冬の義父であり政治上でも庇護を受けていた足利直義にとっては、政治的なライバルでもあった。

後の直冬を含めた歴史のいきさつを考えれば、ごく自然な学説であるようにも思えるが、それは後の歴史を知っている未来の人間だから思いつくことであって、鞆の浦に到着した当初から、直冬は本当にそこまで高師直を警戒していたのだろうか。

かように高師直を警戒していたのであれば、京を出立するのだって躊躇っただろうし、後に直冬の上洛を阻止する赤松円心がいる播磨国、現在の姫路より手前で停滞したのではないか。

それよりも、単純に直冬は京を離れて、西へ向かうのが惜しかったのではないか。

特に、直冬は京よりはるか東の鎌倉育ちであるから、故郷の鎌倉からさらに遠く離れた西国へ行くのは、相当は不安があっただろうと思われるのだ。

また、当時の京に住む人間から見れば、鞆の浦は海運上の分水嶺であるがゆえに、京の文化圏が及んでいる地域の境界地点であったように思われる。

すると、上記の政治的な懸念よりも、鞆の浦より西へいくというのは、精神的な障壁が高かったように思えるのだ。

このように、直冬が鞆の浦に留まった理由については思うところもあるが、それはともかく、直冬は幕府からの中国探題の命に背いて鞆の浦で留まるのだが、その際の滞在地が大可島城、現在の圓福寺だった。

城跡だけあって、圓福寺は小高い丘の上にあった。周囲が石垣で囲われているのが、城跡を思わせる。

大可「島」というだけあって、かつては本州から離れた島であったようだが、今は陸続きになっている。

城跡だけあって周辺を眺める景色は良い

常夜燈といろは丸記念館

一通り圓福寺を見て回り、再び鞆港バス停に戻ってきた。

鞆の浦では、もう一か所直冬ゆかりの地があり、そこもこれから訪れるつもりだが、ここから直接その場所へ行くと、他の場所を周るのには効率がよろしくない。

鞆の浦は狭い町なので、どのように周っても大した違いは無いのだろうけど、それでもあまりに考えも無く歩き回れば、ちりも積もればで、無駄に時間を浪費する。

なので、まずは圓福寺から近く鞆の浦のシンボルである常夜燈を目指すことにした。

石畳がエモい

常夜燈の近くにはいろは丸展示館なる施設があるので、そこに入る。

今回は、鞆の浦を見て回るのに十分な時間を取ってあるので、直冬に関係のない施設も見て回る。

いろは丸についてはあまり詳しくはないが、いろは丸とは坂本龍馬が所有していた船で、このいろは丸が鞆の浦の近海で紀州藩の軍艦と衝突して沈没してしまった。

いろは丸事件である。

坂本龍馬はこのいろは丸沈没で、紀州藩から賠償金をせしめて海援隊とともに名を馳せるようになったらしい。

冷静に考えると坂本龍馬もろくでもない奴だが、当時も今も目立った者が勝つのだろう。

いろは丸展示館ではこのいろは丸事件に関する展示をしているようであった。

いろは丸展示館は入館が有料であったので、入口で入館料を払おうとすると、このいろは丸展示館を含む、鞆の浦の他の有料スポット四か所まとめて割安になる割引券があるとの案内を入口のおじさんから受けたので、なのでそちらを購入した。

その割引券を購入すると、おじさんは鞆の浦マップにその四か所を手書きで印をつけて渡してくれた。

展示館内にはいろは丸に関する展示が多数あった。

坂本龍馬に興味はないが、いろは丸が最近になって引き上げられたというのだけは面白かった。

一回り見学を終えて、いろは丸展示館を出た。

割引券があるので、これから残りの三か所にも行かねばなるまい。

もちろん、いずれも直冬とは関係のない場所だ。

不気味

医王寺

いろは丸記念館を出ると、次は医王寺を目指すことにした。

医王寺は多数ある鞆の浦の寺院の一つでしかないが、この寺院から眺める鞆の浦の景色は、大変に良いものらしい。

本日は天気も良いしカメラも持ってきているので、鞆の浦の景色は見ておきたいし、写真にも撮りたい。

常夜燈の通りを出て、西方面への道に入ると、山の中腹にある医王寺が見えたので、その方向に向けて進んだ。

そこまで高い位置にはない

民家には折り紙の飾りが下がっている

平安時代の開基というのだから古い寺だ

医王寺の本堂を参拝した後、医王寺の裏には太子殿という景観スポットがあるらしいので、そこを目指す。

地図で見ると大した距離ではなさそうだったが、登ってみると意外にキツかった。

後で調べたら医王寺本堂の標高は40m、太子殿の標高は130mほどであった。

これは最後の石段

つまり、医王寺から太子殿までは583段の石段を登る必要がある

やはり本日は花火大会なのだろう

すでに場所取りをしている人が何人もいた

正面の島は仙酔島だろう

こんなロケーションの墓で眠れたらいいのに

太田家住宅と保命酒

医王寺から再び鞆の浦の市街地へ降りたら、先ほどいろは丸記念館で購入した割引券を利用するため、まずは常夜燈のすぐ近くにある太田家住宅へ行くことにした。

太田家住宅は鞆の浦の名物でもある保命酒のつくり酒屋であり、港にほど近い商店でもあったようだ。

備後のい草は名物であったらしい

狭いが、建物がびっしりと詰まった鞆の浦としては、贅沢な造りだ

かつては、このような形で販売していたのだろう

女子供の折檻にでも使っていたのだろうか

太田家住宅を出ると、太田家住宅でも造られていたという保命酒を買って帰ろうと思い、太田家住宅の裏手に見えていた岡亀保命酒本店を訪れた。

この、岡亀保命酒本店は中々に歴史を感じさせる店構えである。以下にも観光地といえばそれまでだが、こういう店での買い物をすると、旅をしている感が増すというものだ。

岡亀保命酒本店を訪れた

味見をさせてもらった後、900mlの保命酒を買った

そういう病気が多いのだろうか

小烏神社と胡屋

岡亀保命酒本店で買い物を済ませると、時刻は11時30分になろうとしていた。

少し早いが昼食として、前回の鞆の浦訪問の際に立ち寄ったカフェに、今回も立ち寄ることにした。

胡屋という古民家というか古い商家を改装して営業しているカフェである。

この店はどちらかというか明らかに、古風でお洒落なデザインで、性差別はよろしくないとはいえ女性向けの店であり、私のようなむさ苦しいおっさんが一人で入るような店ではないのだが、それを気にしても仕方ない。

前回も11時30分に鞆の浦バス停に到着し、その際はバスを降りてすぐに胡屋へ入店した。

今回も同じくらいの時刻の入店となった。

値段は観光地価格

前回、胡屋を訪れた際は、カメラが好きだった亡妻を連れてきたら、さぞや喜んだだろうと、寂しい思いをした。

今回も同じ心境だった。

この胡屋は、夫婦らしき中年の男女で営業しいている。

私がそんな思いで食事をしていると、主人の方から私に「今日は花火大会の見学ですか?」と聞いてきた。

やはり、今日は鞆の浦で花火大会があるようだ。

「いえ、花火大会があることすら知らなくて。ただの観光です。昼過ぎには尾道に行きます」と言った。

「へぇ、どちらから?」「千葉です」「東京ですか。遠くから来られる方は、鞆の浦と尾道を一緒に観光なさいますね」という会話を主人とした。

何ということもない会話であったが、この会話で少し気が紛れた。

胡屋を出ると、次の直冬ゆかりの地である子烏神社へ向かうことにした。

向かうと言っても、子烏神社は胡屋を出て目と鼻の先の距離にあった。

直冬が鞆の浦に滞在している間に、京では直義と高師直の対立が表面化し、色々あって結果的に高師直側のクーデターが成功して、直義は出家した上で幕政を退く結果となった。直冬にとって幕府内で唯一の見方でもあった直義の失脚は、直冬の立場を大きく揺るがした。

その際、直冬は義父のピンチに上洛しようとするが、尊氏・師直派の赤松円心に上洛を阻止されている。

どのように阻止をされたかが何を調べても良くわからないのだが、すでに70歳を過ぎて翌年には亡くなる円心が積極的に戦闘をしたとは思えないし、実際にそのような記録も無いから、言葉で説得したか兵を派遣して威嚇をしたのだろう。

ちなみに、直冬と円心との因縁はこれで終わりだが、彼らの子孫は後の嘉吉の乱の折に味方同士として邂逅する。

そのような経緯もあって、危うい立場にありながらも鞆の浦に滞在していた直冬は、直義を失脚させた高師直に謀反の嫌疑をかけられ、高師直の命を受けた杉原又三郎という武将が率いた軍に襲われた。1349年9月13日のことである。

子烏神社の言い伝えでは、この子烏神社のあった場所で杉原又三郎軍1200騎、直冬軍800騎の戦闘となり、直冬軍が総討ち死にとなって直冬は九州へ敗走したとある。

一方、足利直冬について唯一詳しい情報を記した書籍である、瀬野精一郎著の「足利直冬」では、杉原又三郎の200騎に急襲され、なすすべもなく敗走したとある。

どちらが正しいのかよくわからないが、おそらく、この子烏神社近辺で何らかの戦闘はあったのだろう。

前回、鞆の浦を訪れた際も横を通っているはずだが、その時は気にも留めなかった

こうして足利直冬のゆかりの地を訪ねているが、案内板に直冬の文字を見るのはこれが最初で最後かもしれない

1349年の4月頃に鞆の浦に入った直冬は、鞆の浦の大可島城にとどまって周辺の武士へ恩賞を与えたのは冒頭で述べた通りだが、当時まだ20代の前半、現代でいえば新卒社員程度の年齢で、しかも、産まれてからずっと鎌倉の山の中腹にある東勝寺で喝食として暮らしていた直冬が、そういった政治家としての立ち回りを単独で首尾良くできたとは、どうにも考えづらい。

政治家としての才能に恵まれていたとしても、礼儀作法や手紙の書式などは誰かから教わらねばならないだろうし、人心掌握術だって必要だろうけど、直冬ひとりにそのような才覚が全て備わっていたようには、どうしても思えない。

しかし、この子烏神社の存在を見るに、どうやらそれなりの激しい戦闘が行われ、相応の犠牲者が発生したのは事実であるようにも思える。実際の子烏神社を見るに、ここは多数の戦死者の鎮魂のために建てられた神社なのだろうと実感した。

すると、直冬はわずか4~5カ月間で800人近くの武士を周辺から動員できるだけの政治力があったわけで、その800人には京から連れてきた武士もいただろうけど、鞆の浦周辺の地元の武士も多かったのではないか。

800人という数字が事実であれば、鞆の浦とその周辺の規模を考えれば、戦には負けたが結構な人数の戦闘人員を動員できたものだと思う。

このような動員を直冬単独で行えたとは思えず、直冬の配下にはかなり優秀な武士というか政治家がいたのではないだろうか。

しかし、直冬自身も歴史の中ではわき役であり、その直冬にどのような部下が付いていてどのような活躍をしたかなど、歴史の上で大きく論じられはせず、注目も浴びなければ関心を持たれることもない。

今川直貞という武将が直冬の下にいた情報だけが、九州に残された彼の署名がある一通の禁制、いわゆる政治文書から残されているだけであり、彼が直冬の下でどのような働きをしたのかまでは伝わっていない。

子烏での戦闘に敗れた直冬は九州に落ち延びるわけだが、逃げた先の九州でも直冬は、九州内でも対立していた南北朝勢力の間をうまく渡り歩いて、あっという間に第三勢力に成り上がる。

これも、直冬ひとりの業績ではなく、もちろん父である足利尊氏の名を借りたりもしたのだろうけど、歴史には名前の残らなかった優秀な人物が背後にいたのだろうと思えた。

小松寺と沼名前神社

大可島城跡と子烏神社を巡ったので、これで鞆の浦における直冬ゆかりの地に関する訪問は終わりである。

しかし、例の割引券で入れる場所はまだ二か所ほどあるし、他にも足利家ゆかりの場所が鞆の浦にはあるので、それらを巡ることにした。

鞆の浦で最も大きい神社である沼名前神社の横には、小松寺という小さな寺がある。

寺の多い鞆の浦の寺院の中では、奥まった場所にあって目立たず、小さい堂宇は粗末で何も知らなければ存在すら気付かずに通り過ぎるだけの、取るに足らない寺院であるが、足利尊氏と足利直義が建武の乱で京を追われて鞆の浦を訪れた際と、九州の多々良の戦で勝利して大軍を引き連れて京へ戻る際にも、いずれもこの小松寺に滞在して軍議を開いたという。

伝承によれば、この小松寺で光厳天皇から新田義貞追討の院宣を受け、錦の御旗を賜ったというが、これは厳島の説もある。

とにかく、室町幕府を語る上では重要な場所であることには違いないので、今回は小松寺を訪れる。

突き当りの民家を右に曲がると山門がある

何も知らなければ絶対に立ち寄ることはない

どうしても他の寺院と比べると見劣りするのだが、

堂宇が立派な寺院が尊からずというのは後ほど知ることになる

でも、幸せなどならず目指さず欲しがらず、

苦しんで苦しんで死ぬだけの人生でもいいじゃないかと思う

私のように

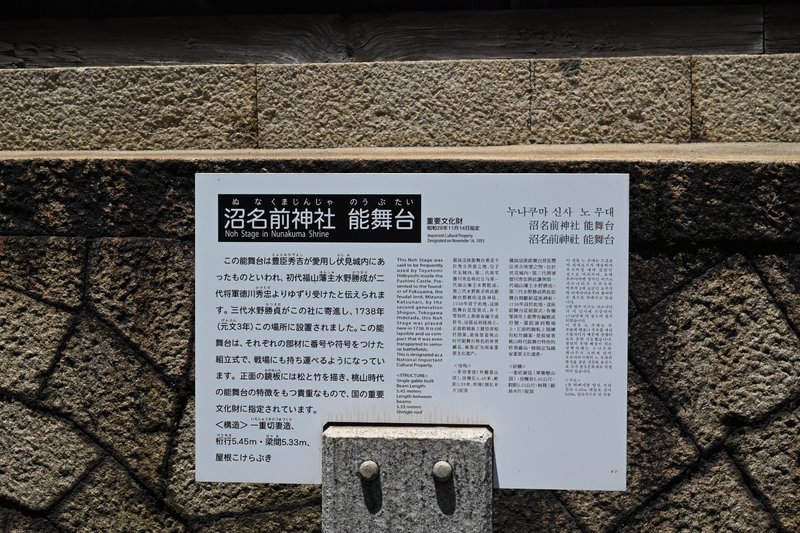

小松寺の訪問を終えると、小松寺の隣にある沼名前神社を再訪した。

前回は能楽堂などは見ていなかったので、それらも見学しておこうと思った。

西日本の神社は必ず本殿の手前に拝殿があるので、正面に見えるのは拝殿

鞆の浦歴史民俗資料館(鞆城跡)

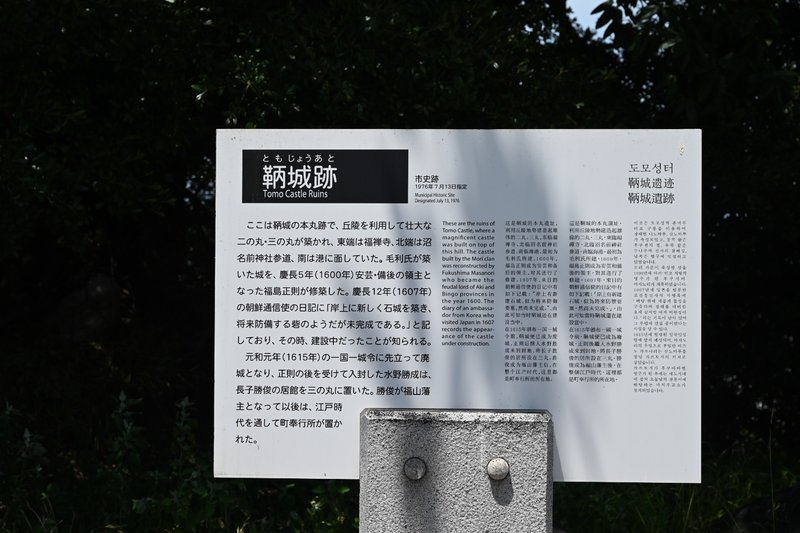

沼名前神社の次は鞆城跡を目指すことにした。

鞆城跡には資料館があり、例の割引券で入れる場所でもあるから、訪れておきたい。貧乏性の私は割引券を無駄にしたくない。

やはりというか当然だが、資料館にも直冬に関する情報や展示は一切無かった。

ところで鞆城は、織田信長に京を追放された足利義昭が、最後の悪あがきで鞆の浦で鞆幕府を営んだ場所でもある。

室町幕府が鞆に始まり鞆に終わるというのは、正確には先ほど訪れた小松寺が始まりで、鞆城が終焉の地となる。

実態は京で始まり終わったものであるように思えるが、因縁の深い土地であるのには変わらないのだろう。

海が近いが真水を汲めるのだろうか

・・・誰?

圓福寺が良く見える

福禅寺對潮楼

鞆城跡を引き上げると、いよいよ割引チケットが適用される最後の場所へ向かうことにした。

最後は福禅寺對潮楼。

鞆の浦を訪れた朝鮮通信使が、日東第一形勝と褒めたたえた寺である。

潮待ちホテルの裏口が連なっている

雲が集中線のようだ

仙酔島

福禅寺の見学を終え行きたいところはあらかた訪れたし、例の割引クーポンも使い果たした。

時計を見ると時刻は13時20分。

鞆の浦の観光はこれで終わりにして、このまま次の訪問地である尾道へ向かっても良いのだが、まだ時間には余裕がある。

そこで、鞆の浦の各所からちょくちょく目に入った仙酔島へ行ってみようと思った。

仙酔島へは、平成いろは丸といういろは丸を模したダミーの帆船になっている遊覧船で行けるようだ。

この遊覧船の発着は、ちょうど福禅寺の目と鼻の先に乗り場があったのも都合が良かった。

13時30分、私が乗り込んだ平成いろは丸は、仙酔島に向けて離岸した。

かつては阿伏兎岬あたりまで回る船もあったようだが、今は仙酔島行きの船しか無いようだ

勢いで仙酔島まで来てしまったが、思えば、仙酔島に何があるのかもよくわからずに訪れてしまった。

とりあえず、遊歩道に沿って歩いて見る。

案内板を見ると遊歩道の先には展望台があるようだが、そこまで歩いて行く時間はないので、程よいところで引き返そうと思いながら、先を進んだ。

しかし、遊歩道を歩いてすぐの海水浴場に出ると、その先の遊歩道は立ち入り禁止になっていた。

わざわざ柵を乗り越えていくほどのものでもないと思い。海岸を一回り眺めて引き返した。

遊覧船を待つ間、海沿いの公園のベンチに座って待っていた。

日差しは強いが、木陰に入れば風が涼しく心地よい。

目の前では、親子三代で海で遊んでいる。子供たちは水着で水遊び、大人たちは釣りを楽しんでいる。

幸せな家庭、子供、平穏な休日、全て私には欲しくても手に入らなかったものだが、こうして眺めていても嫉妬は湧き上がらなかった。

ただただ漠然と、平和だなという感想ばかりが思い浮かんだ。

海開きはしていないはずだが、海岸でくつろいでいる家族が何組かいた

釣りをしている三世代の親子がいた

14時ちょうどに鞆の浦に戻り、福山へもどるため鞆港バス停で先客の後ろに並んでバスを待った。

14時10分、バスは2分遅れで鞆港バス停を発った。

帰りに車窓から見える鞆の浦バス停の周辺では、屋台や見物席を組み上げている最中で、朝より花火大会の準備が進んでいた。

バスは福山駅へ向かっているが、反対車線を鞆の浦へ向かう車は多いように思えた。

今日の鞆の浦の夜は、一年の中で最も賑わうのだろう。

福山城

14時45分、バスは福山駅前に到着した。

このまま、次の目的地である尾道へまっすぐ向かっても良いのだが、駅前にある福山城にも立ち寄ることにした。

どうせなら、今回の旅で福山と尾道の行けるところと行きたいところは、全て行っておきたいと思った。

バラの園になっていた

福山城の天守閣は往時の木造建築ではなく、名古屋城のように現代建築でできたものである。

中は博物館になっていた。

正面に見えるのは鏡櫓文章館らしい

絵に描いたような平和な光景だ

尾道

福山城の見学を終えると、福山駅の改札を入り、15時32分発、山陽線三島行きで次の目的地である尾道へ向った。

末期色ならぬ真黄色

広島周辺のJRも新型車両の導入が進んでいるが、まだ国鉄時代の車両も走っている

いい写真は撮れなかった

15時51分、尾道駅に到着した。

私もそうだが、観光客らしき乗客が一斉に降りる。外国人も多い。

それら乗客に紛れるように、私も尾道駅で電車を降りて、尾道の町へ辿り着いた。

千光寺

尾道駅を出るとすぐに予約してあった尾道駅前のホテルにチェックインしたのち、徒歩で千光寺を目指した。

千光寺は直冬のゆかりの地ではないが、尾道観光の代表地のような場所であるから、訪れておきたい。

バスとロープウェイを乗り継いでも千光寺には行けるようだが、歩いても行ける距離であるようだし、途中は賑やかなアーケード街になっているから、それらも見ておきたかった。

人通りは多い

今は入場無料の博物館になっているようだ

ここから千光寺まで歩いて登った

山の方から赤ん坊を抱えたビートたけしが現れそうだ

いかにも山の中腹の町だ

遠くにはしまなみ海道の尾道大橋が見える

16時40分頃に千光寺に到着したが、すでに千光寺でお守りや土産物を販売している店は店じまいを始めていた。

千光寺は17時まで営業しているはずだが、17時が仕事上がりの時間でもあるのだろう。おまけにロープウェイは17時15分が最終らしいから、17時には店を完全に閉じないといけないのかもしれない。

売店は店じまいだが、私以外にも参拝客は多い。

千光寺を出て市街地に向かって下っていると、これから千光寺へ登ると思われる参拝客も大勢いた。

今日の土産の購入はあきらめて、本堂と大師堂の参拝だけを済ます。

頂上駅のそばにある展望台もロープウェイの時間を気にせずゆっくり見たいし、千光寺は明日改めて訪れようと思う。

右上の架線はロープウェイのロープ

高校生の男女が転げ落ちて。。。なんてことは無いが、

なぜかロードバイクを担いで登るローダーが多かった

米徳とスナック街

尾道での夕食はここにしようと、事前に決めていた店がある。

米徳という居酒屋である。

この米徳の肉鍋を食べたいと思っていた。

米徳は、尾道のスナック街の中にある、ゲーム「龍が如く6」にも実名で登場する居酒屋で、昭和の雰囲気を今に残す居酒屋店である。

ゲーム内ではアーケード街を出てすぐの便利な場所にあるが、実際には尾道駅から見ると長いアーケード街を越えた先の、少し入り組んだ場所にある。

千光寺から降りてまっすぐ米徳へ向かいたかったが、ホテルにスマホを置き忘れたことに気付き、一度ホテルまで戻った。

ホテルに戻る途中、アーケード街の露店で売られていた紅まどんなという品種で作ったスムージーを買った。

露店で扱っているミキサーは衛生的に少し不安だったが、ここは日本だ、衛生的にも問題ないはずと腹をくくり、飲んでみたらうまかった。

一日中、歩き倒したので、甘いミカンの味がとりわけ身体に染みた。

ホテルでスマホを取り戻し、再び長いアーケード街を歩いて、アーケード街を越えた先にあるスナック街に入り、スナック街の中心近くにある米徳に入った。

いかにも昭和という感じだ

立派な看板が、店内の粗末さに比して売り上げは良かったのだろうと感じさせる

肉鍋は二人前から

この二人前で3,000円

米徳を出ると、時刻は19時の少し手前だった。

夏至が近く空はまだ明るい。

周囲はスナックが軒を連ねている。

この「足利直冬紀行」では、栃木県の足利では鑁阿寺から渡良瀬橋へ向かう途中のついでだったとはいえ、直冬の母である越後殿と父尊氏の情愛の地ではなかったかと想像して、残滓もほとんど残っていない旧遊郭跡を見て回った。

和歌山では、これは完全に偶然だが、和歌山へ向かう特急サザン内でホステスのような派手な恰好をした女性をみかけて、和歌山市駅からホテルへ向かう際にソープ街を横目に、そのあとクラブ街を突っ切ってホテルにたどり着いた。

毎回こういった店を、男の一人旅でもあるのにただ外から歩いて眺めるだけというのは面白くないし、尾道のスナックはこれまでもちょくちょく触れた「龍が如く6」の主要な舞台でもあったから、今回は実際にスナック店に入ってみたいと思う。

注意したいのは、この手の店は地元民向けのものだから、私のようなよそ者の旅行者が入ると嫌がられるかもしれないが、その場合は料金だけ払ってすぐに退店するように心がけておく。

さて、そのようなわけでスナックに入ろうとしてみたが、米徳を出てもまだ空は明るく、開いている様子の店は少ない。

コロナ渦で閉店してしまった店もあるだろうし、週末は営業していない店もあるのだろうけど、もうしばらく待てば開く店だってあるだろう。

それまではこの近辺を見て回り、時間を潰すことにした。

「龍が如く6」では、主人公の桐生一馬がこの道で、住人にRIZAPのプロテインをねだられたり、「おのみちお」の着ぐるみを着てスナックでカラオケを披露するのを依頼されたりしていた

スナック街を東へ進むと、スナック街の末端には八幡神社という神社の鳥居が見えた。

こうして、色々な町を見て回ると気付くが、古い町では、町の外周の鬼門となる北東に、重要な神社が置かれているケースがある。

この八幡神社も、尾道の市街地の北東の端に位置している。

現代では町の中心が変わってしまったり、かつての町の外側にも町が広がっているから気付きにくいのだが、尾道は周囲を海と山に囲まれているからわかりやすい。

八幡神社の社殿は、スナック街から国道2号線とJR山陽線を挟んだ山側にあるようだが、鳥居はその手前のスナック街の中にある。

かつては、遊郭端にある鳥居から神社までが参道で、遊郭内から直接お参りにも行けたのだろうけど、国道と鉄道が参道を分断してしまった。

それでも、国道を横切り踏切を渡れば八幡神社であるから、かつての参道に沿って、八幡神社を訪れた。

踏切も参道の一部であるようだ

山陽線で尾道駅へ向かう際にも気付いていたのだが、八幡神社の西隣には非常に大きな本堂を構える寺院がある。

この寺院は特に歴史上の重要な寺院ではないはずだし、こう言っては失礼だが、ただでさえ寺の多い尾道の町の規模にしては大きすぎる寺院であるようにも思える。

実際、この本堂の屋根は、比叡山延暦寺の大講堂や釈迦堂にも劣らない大きさのように見える。

最近までは造船、かつては港町として長く栄えた町ではあるけれど、こんな巨大な本堂を建てる資金をどこから得たのか、有力な商人が檀家にいたのか、どうにも疑問は尽きないが、この疑問はまもなく解消することになった。

日も暮れて程よい時刻になったので、スナック街に戻る。

しばらく、夜のスナック街を歩いた後、外からカラオケの音が聞こえない店を選んで店に入った。

この近辺のスナックに入店した

入店したスナックの店内は思いのほか広かったが、客は誰もいなかった。店内は年の頃にして60代と思われるママらしき女性一人だけだった。

ママに着席しても良いかと尋ねると良いとのことなので、カウンター席に座った。どこでも良いと言っていたが、奥の方は止めてくれと言われた。

いつも奥の席に座る常連客がいるのだろう。

席に着くと、ママにウイスキーのロックをつくってもらい、つまみが出されると、早速ママの話が始まった。

この尾道のスナック街は、赤線地帯であったらしい。

尾道のスナック街が遊郭跡であることは「龍が如く6」の中でも語られているが、昭和の戦後期までそういう商売が行われていたのだ。

何でも、ママも昔は頼まれればそういう人を呼んでいたというから、このスナックでもかつてはイリーガルな営業をやっていたのだろう。私もそういうのが目当ての客と思われて、けん制する意味でママからこのような話を切り出したのかもしれない。

面白い話として、当時のそういう商売をしていた女性は、こぞって皆、稼いだお金は寺に寄付をしていたらしい。当時はそれがステータスだったとのことだ。

ここからは勝手な想像だが、かつてのそういう女性が寺に稼ぎを貢いていたのは、現代でホストに貢いで「担当のランクを上げる」ようなものだろうか。先ほどの八幡神社の横にあった巨大な寺院も、そういった寄付のおかげで立派な本堂を建てられたのだろうか。

また、昼に訪問した鞆の浦の小松寺は、そういった寄付は拒んていたがゆえに、歴史的に重要な場所でありながらも、立派な堂宇は建てずに粗末な小寺で甘んじたようにも思えた。

もう一つ勝手な想像をすれば、今に残る街の雰囲気から、鞆の浦は大きな楼閣や旦那の座敷に上がって接待をする高級娼婦、尾道は狭い置屋で客を待つ一般娼婦と棲み分けがあったようにも思える。これは本当に何の根拠も無いのだが。

その後は、ママとは主に旅行の話で盛り上がった。ママが韓国旅行で騙された話をすると、私もその話に合わせて、韓国観光で無理やり土産物屋に連れていかれた話や、インド旅行で入国したばかり空港から大勢の客引きに難儀した話をした。

他にも、ママはかつてブティックも経営していて、重要なイベントの日に低血圧の貧血になるほど働いた話も聞いた。

このママは、中々のやり手であるようだ。

しばらくすると、ホステスさんが一人と常連客らしき初老の男性が一人入店した。

常連客は私が座ってはいけないカウンター席の奥に座った。

すると、常連客の相手はママがするようになり、私の相手はホステスがするようになった。

そのホステスさんとは、もっと他愛もない話をした。

地元の人でも鞆の浦の花火大会は混むから行かないとか、ホステスさんの親戚が尾道を訪れたのに、連絡もくれなかったとか、尾道のラーメン屋は昼はどこも行列ができているとか。

他にもホステスさんの話では、やはりというか想像はしていたが、コロナ渦が過ぎてもスナックには客が戻らず、今のスナックは以前にも増して更なる苦境にあるらしい。

私は元々そういう経験がほとんど無いが、今は会社の先輩に連れられて、女性が酒を注いでくれる店へ行く文化自体が無くなりつつあるようだ。

柳家喬太郎の新作落語「夜の慣用句」は、部下が上司をキャバクラへ連れていく噺だったが、これも間も無く現代ではなく古典的な話になってしまうのかもしれない。

こうして、しばらくホステスさんと話していると、時刻は22時を回っていた。

私のために開けたブラックニッカは1/3ほど空いていた。

これ以上飲むと、明日の行動に差し障りがあるだろうし、これから歩いてホテルまで帰れるつもりだが、無事にホテルまでたどり着けるかもわからない。

夜の店はこれからが盛り上がる時間帯なのだろうけど、他の常連客も来店すれば私は邪魔者になるだろうし、この辺りで店を出ることにした。

ホテルの道すがら、私はめったにスナックやキャバクラの類には行かないのだが、こうしてスナックで他愛もない話だけするのも悪くないと思えた。

男同士での会話は、親しい仲でも疎遠の間柄でも、どこか隙を見せないようにけん制をして気を使ってしまう。

女性との会話で打ち解けて親しいと感じるようになると、その女性が魅力的であれば、会話するだけの仲で終わらせたくなくなってしまう。ヤリたいと思うようになる。エスカレートすれば、誰にも触らせたくない、独占したいと思うようになる。

そういう感情は、特に私のような異性方面についてからっきしダメな人間にとっては特に厄介なものだが、今日のスナックのママやホステスさんについては、そういう気持ちが全く起きそうにないから、話しているだけなのがとても気が楽だ。

楽に話せる相手と、駆け引きもなければ気も使わず気軽に話すのは気分が良い。

当然、向こうはそれなりに気を使っていただろうし、こちらはそれだけの対価を払ったのだが。

主に男性に関して、年を取ると他人を気遣えない発言をする人間が多いように思う。

彼らは若い頃からそうだったとは思えない。学校を出て仕事を始めた頃は、年配の先輩に囲まれて、発する言葉にはそれぞれ気を使えていたはずだ。

昔ほど先輩後輩の仲は厳しかったから、彼らも若い頃は不用意で不躾な発言などできなかっただろう。

そんな男でも、歳を取って、金を払って自分だけが話して気持ちよくなる遊びを覚えて甘やかされて、昔はできた気遣いもできなくなって、そうして男は嫌な老人になっていくのだと、そんな気がした。

浄土寺

2024年5月26日の日曜日。

朝7時にホテルで朝食を済ませて少し休んだのちに、8時30分にチェックアウトを済ませた。

本日は尾道での本来の目的地である浄土寺へ向かう。

浄土寺は、尾道の東端、尾道駅からアーケード街とスナック街を越えたさらに東の山沿いにある寺院だ。

尾道駅前のホテルから浄土寺まで歩くのは、尾道の町の西端から東端まで歩くようなものだが、それでも歩いて向かうことにした。

これは小津安二郎監督の映画「東京物語」冒頭のシーン

尾道の中でも特に古い店の看板が残っている

尾道の浄土寺は、中国探題の命を受けて西へ向かっていた直冬が、西国下向の旨を報じて浄土寺長老に祈祷を依頼したのが、1349年の4月7日となっている。

この日付から、直冬の鞆の浦滞在の期間も1349年の4月頃から始まったと推測されている。

このような浄土寺であるが、直冬の父である建武の乱で敗れた足利尊氏が西方へ逃げ延びる際に、白鳩に導かれて浄土寺にやってきた伝承の方が有名であり、これらの伝承の効果もあってか、浄土寺は国宝に指定されている。

このような寺院で直冬も祈祷を依頼したのであるから、直冬は父尊氏に対しる敬意や思慕の念が、紀州遠征で戦果を挙げても冷たくあしらわれたとはいえ、まだまだ残っていたのではないか。

一方、父の尊氏の方は、すでに直冬への憎悪は頂点に達していて、義父として直冬を庇っていた弟の直義についても、その後の観応の擾乱の顛末を見るに、この時期にはすでに、尊氏の心中ではすでに見限って切り捨てるつもりでいたように思える。

一方の直義の方は、高師直さえ排除すれば、また尊氏との二頭政治ができると最期まで思い込んでいた節がある。

詮無き話と片付ければそれまでだが、浄土寺にはそういう互いの気持ちのすれ違いが交差する宿業のような場所であるようにも思える。

尊氏が終始敬愛したにもかかわらず、政治的には尊氏の宿敵であった後醍醐天皇も、浄土寺の住職に祈祷を依頼した縁のある寺院である。

上記の白鳩伝説より、尊氏はそのように後醍醐天皇にゆかりのある寺であるから、浄土寺を訪れたのではないだろうか。

左側は全て浄土寺の敷地

かつてはこちらが本堂であったようだ

浄泉寺と西國寺

浄土寺を出たら、次は昨日訪れた八幡神社の隣にある浄泉寺を訪問する。

例の、尾道という町には不釣り合いな巨大な本堂を構える寺院である。

ここはスナック街、かつての赤線地帯、遊郭にも近い。

昨日のスナックのママの話を信じれば、遊郭や赤線で働いていた女郎たちの多くは、この寺院には限らないだろうけど、仏教の教えと救いとステータスを求めて、稼いだお金を貢いでいただろうと思われる。

浄泉寺の名誉のために再度断るが、あくまでこのような話は浄泉寺に限った話ではないはずだ。尾道のすべての寺院、もっと言えば日本中の寺社であった歴史だろう。

しかし、遊郭に近い大きな寺であれば、どうしてもそういった想像を掻き立てられてしまう。

山陽線の線路沿いに走る国道2号の歩道を歩くと、ほどなく浄泉寺に続く架道橋に着いた。

架道橋には浄泉寺の看板もある。まさに、浄泉寺のためだけの架道橋が作られていた。

看板には浄土真宗の文字。浄泉寺の宗派が浄土真宗というのも、さまよえる女郎たちに、ウソでもやさしく甘い言葉をかけるのにはちょうど良い宗派であるように思えた。

とにかくデカい

広い縁側では昼寝ができることから「昼寝寺」とも呼ばれていたそうだ

記念碑の字体や石の様子から、このデカい本堂は比較的新しいものだとわかる

昨日は、赤線地帯の女郎が寺に貢ぐのは、現代で風俗嬢がホストに貢ぐようなものだと思っていたが、改めて浄泉寺の本堂を眺めていると、かつての女郎たちの方が、もっと切羽詰まった心境で寺に貢いでいただろうと思い直した。

現代の風俗嬢は、若いうちにホストにはまって風俗で働こうが、程よい年齢で足を洗って嫁に嫁ぐことだってできる。

しかし、往時の女郎たちにはそんな選択肢などなく、店に売られた女郎たちは身分を拘束されて、自由も奪われて毎日身体を売っていた。

これは、赤線が廃止される戦後まで続いた。

そのような女郎の行く先は、運が良ければなじみの客に身請けをされたかもしれないが、大抵は遊郭内で生涯働くか、性病で夭折するかであっただろう。

そんな一生が若いうちから決定づけられたとすれば、死後の極楽浄土を願うか、今世は諦めて来世で家庭を築いて幸福な生涯を送れるように神仏に祈るくらいしか、生きる希望を見いだせなかったのではないか。

そう思うと、浄泉寺の本堂を眺めていて、何とも言えない気持ちになる。

今回の旅は、足利直冬の生涯を追う旅として、こうして尾道を訪れた。

直冬は歴史上の人物としては大変に不遇な生涯であったし、だからこそ私の目に留まったからこそ、こうして直冬を追う旅をしているのだが、思えば、この地で身体を売って糊口を凌ぎ、現世に希望を持てずに寺に稼ぎを貢いでいた名も無き女郎たちの方が、直冬よりはるかに不遇であったはずだ。

しかも、そういった生涯を過ごした女郎は一人二人ではなく、何百年にも渡って数えきれないほど多数いたはずだ。

そのような人たちは、どのように暮らし、何を思って生きて死んでいったのだろうか。

何もわからないし、わかる術もない。

しかし、浄泉寺を見て、このような想像ばかりするのはいい加減で止めよう。

今の浄泉寺は、この広い本堂を生かして、本業以外にも積極的にイベントを開催している開けた寺院であるようだ。

今の浄泉寺がそのように多くの人たちに親しまれているのであれば、もう、それで良いではないかと思うようにして、浄泉寺を後にした。

浄泉寺を後にした私は、浄泉寺から山方面へ向かった先にある西國寺を目指した。

西國寺は奈良時代に行基が開基したというのだから、相当古い寺だ。古代の寺らしく、金堂は柱が朱色に塗られている。

柵にさえぎられ中には入れなかった

西國寺から再び市街地に降りて、また山陽線沿いの国道2号の歩道を歩く。

今日の山陽線は上下とも、朝から貨物列車が頻繁に行き交っている。

下りの貨物列車は、深夜のうちに関東から東海道と関西を通り抜けてきた列車だろうか。

上りの貨物列車は大阪行きか日本海を抜けるルートの列車かもしれない。この時間に尾道を通ると、日が変わる前の夜の時間帯に関東に着くだろうけど、今日は日曜日とはいえ深夜前のラッシュ時間帯に首都圏には入る列車は少ないように思える。

午前は上下とも貨物列車が多数通り過ぎた

千光寺山ロープウェイ

尾道観光の最後として、千光寺ロープウェイに乗っておきたいと思った。

尾道の千光寺山ロープウェイは、ロープウェイとしては短い距離だし、千光寺は昨日訪問済みだが、千光寺と併せて尾道の象徴のような施設でもあるし、今日も天気は良いから、山頂の展望台から見渡す尾道水道の景色はきっと良いだろう。

いまいち操作のしづらい自動販売機で、係員に呆れられながら操作説明を受けてチケットを買い、入口のわかり辛いエレベーターに乗って、ロープウェイの乗車駅に入った。

お洒落な造形だ

しまなみ海道で渡る島々が見える

この景色は今回の旅のハイライトでもある

展望台の眺めを堪能したあとは、歩いて千光寺を経由して尾道市街まで降りた。

展望台から千光寺までは、文学の小道と呼ばれる、句碑が点在する道を歩いた。

文学の小道を降りると、昨日も訪れた千光寺である。

本日訪れた浄土寺、浄泉寺、西國寺はいずれも、私以外の参拝者は数名しかおらず閑散としたものであったが、千光寺は昨日と変わらず多数の参拝客でにぎわっていた。

尾道は林芙美子推しであるようだった

本当に市街に出れるか怪しいほど細く入り組んだ道だったが、市街に出ることができた

尾道市街に降りると、時刻は11時20分。

昼時には少し早いが、尾道名物でもある尾道ラーメンを食べて尾道観光を締めくくろうと思う。

昨日のホステスさんの話では、尾道ラーメンはどの店も行列ができていると聞いたが、実際に行列ができていたのは数店舗だけで、空いている店もたくさんあった。

行列の店は避けて、海沿いの空いているラーメン店に入った。

店内の壁に貼られていた雑誌記事の切り抜きを見ると、昨年オープンしたばかりの店であるようだった。二人いた店員さんはいずれも若い。

出てきたラーメンの味は、まずくはないが、あともう一歩、ラーメンなら上品ぶって躊躇わずに、もっとガツンと化学調味料を入れんかい、と言いたくなるような味だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?