TVアニメ『ゲキドル』が顕示する揺るぎない演劇の力:抜き差しならない「現実」と対決するための処方箋

はじめに

演技の遊び(make-believe play)が人間の自由の最も純粋な表現だとすれば、他者から押しつけられた演技的仕事(make-believe work)は、自由の欠如の最も純粋な表現なのだ。

(デヴィッド・グレーバー(酒井隆史/芳賀達彦/森田和樹訳)『ブルシット・ジョブ:クソどうでもいい仕事の理論』岩波書店、2020年、122頁)

2021年3月に放送が終了したTVアニメ『ゲキドル』は、「この世は舞台、人はみな役者」という言葉をSFの俎上で鮮やかに再解釈してみせた傑作であった。

本作は、「世界同時都市消失」という災害に見舞われた世界で、ゲキドル(歌と演技が融合したアイドル)として奮闘する少女たちの姿を描いた青春SF活劇だ。本作の前半では、「世界同時都市消失」の一つである「池袋ロスト」で家族をなくし、自分の殻に閉じこもってイマジナリーフレンドとの一人芝居にふける少女・守野せりあの成長が描かれる。せりあは小劇団「アリスインシアター」の座長・榊原かをるから劇団員としてスカウトされたことをきっかけに、演劇という営みを通じて、自身のつらい過去と対峙するに至る。本作の後半は一転して「世界同時都市消失」の真相に迫るSFパートとなり、過去に介入する時空犯罪者「イノヴェイター」とそれを追跡・確保する「ゲイザー」の思惑が交差しながら物語が展開する。そして、破滅へと誘われる世界の命運はアリスインシアターの面々に委ねられることになる。

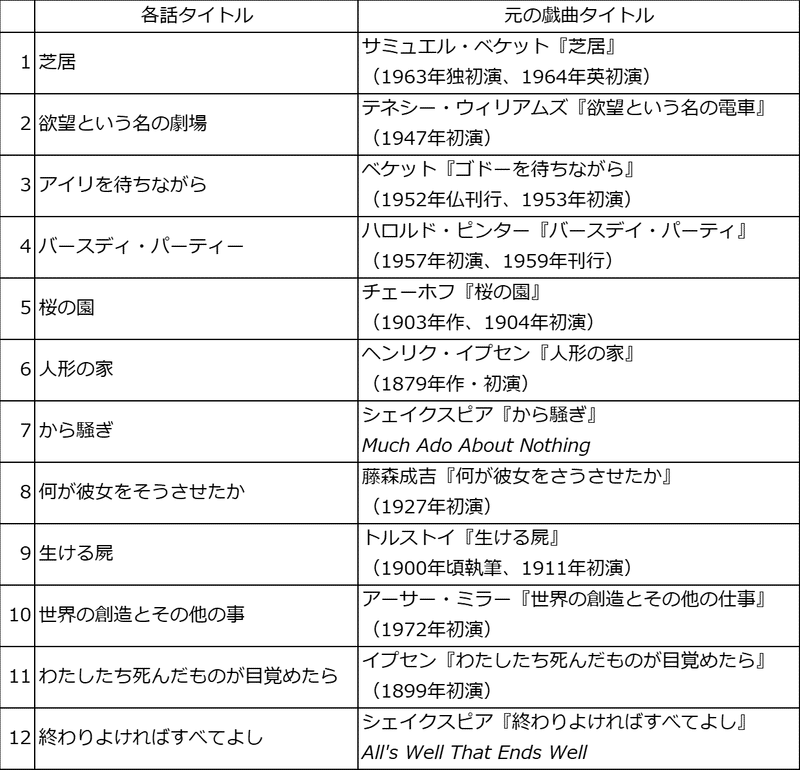

本稿は、演劇の二つの機能――切断と批判――に着目して、一見突飛にも見える本作の結末を分析し、演劇と政治・法の関係について論じるものである。これは、人間のアクチュアリティ(コトとしての現実)を再考するきっかけにもなるだろう。なお、以下に掲げるように、本作の各話タイトルはすべて有名な戯曲から取られたものとなっているが、本稿では元ネタの解説や副題選定の趣旨に関する考察は行わない。

演劇の二つの機能:切断と批判

演劇の機能は大きく分けて二つある。まずはこの二つの機能について、木庭顕『誰のために法は生まれた』(朝日出版社、2018年)を参考にしながら論ずることにする。ギリシャ・ローマ研究者の木庭はプラウトゥスの喜劇を分析しながら、演劇、特に劇中劇の脱暴力化作用について次のように述べている。

役者は身体が動かないとどうしようもないよね。身体で舞台に上がるんだ。舞台の上では身体は軽やかに舞ってもう身体でないみたい。初めから言いかえるよ。まず実力でブロックすると言いました。その実力は身体を要素とする。次の段階で、しかしこの身体を舞台の上に上げて、みんなでこれを見る。すると舞台の上は本物の現実ではないから、本物の身体ではなくなり、結果、本物の実力ではなくなる。でも、また裏返しますが、本物の現実ではないけれども、本物の身体がいるんだよ。その本物の身体が本物ではない空間に入っている。これが演劇だから。

そういうのを「儀礼」と言います。実力の問題が、つまりパワーの問題が、舞台の上に上がって、儀礼になっちゃっているよ。……つまり、実力で一旦ブロックするといっても、本物の実力ではなく、みんなが見ていて、しかも十分に儀礼化されていなければダメなわけだ。

(木庭顕『誰のために法は生まれた』朝日出版社、2018年、158、160頁。強調は筆者による)

ここで述べられているように、演劇の第一の機能は、実力が支配する現実からの切断を行うことである。演劇という営みは、いつでも実力行使をしうる生身の人間(役者)に対して言語(セリフ)によるコミュニケーションを徹底させ、その様子を観客の眼前に晒すことで、暴力を排除した特別な儀礼的空間、すなわち劇場を生み出す。この特別な空間は理念的には現実(正確に言えばリアリティ)から切り離されており、その中ではナマの実力行使は決して許されない。木庭の言う「本物の身体が本物ではない空間に入っている」状態である。だからこそ、政治家が演劇を政治的パフォーマンスに逆用するのは極めておぞましいと言わざるを得ない。「小泉劇場」「橋下劇場」「小池劇場」といった劇場型政治から、安倍晋三がSPを伴って吉本新喜劇の舞台に文字どおり上がるという所業に至るまで、厚顔無恥な政治家は演劇の切断機能を無効化し、演劇の息の根を止めることに余念がない。木庭は前掲箇所に続けて、次のように述べている。

十分に儀礼化されているということは様々なことを意味するけれども、もっとも大事な条件として、現実と、現実の向こう側、その境目がはっきりしないのはいけない、ということがある。舞台と現実のあいだには幕があるよね。この幕がはっきりしないとどうなるかというと、ナマの現実がそのままショーになっちゃう。悪質な政治家が扇動するときにする手だよ。芝居の使い方として悪質だ。現実のほうが、舞台にどんどん侵入してきてしまうからだ。(同書160頁)

そして、演劇の第二の機能は、逸脱(させること)によって現実を批判することである。これは第一の機能から派生したものと言うこともできる。現実からの切断といっても、それは現実逃避を意味するわけではない。首根っこを掴まれ、地面に押し倒され、馬乗りになって息もできないほど押さえつけられるといった官憲の実力行使が生じないという前提のもと、劇作家や演出家には改変(有り体に言えば悪ノリ)の自由が認められ、役者にはアドリブの機会が開かれている。改変やアドリブ、すなわち逸脱によって、下敷きとなった現実は相対化され、茶化され、揶揄されて、ごっこ遊び(make-believe)に転化させられるのだ。

現実に対する批判は舞台上にはとどまらない。破壊的な現代演劇や歌舞伎の場合はともかく、基本的には、非暴力空間としての劇場は「第四の壁」によって客席と舞台に分かたれている。しかしそれでも、舞台上で発せられた言葉はエコーとなって、この壁をすりぬけて客席に響き渡るのである。別の言い方をすれば、批判の種は観客の心にばらまかれて発芽を待つことになるということだ。劇作家や役者にとっては、エコーを受け取った観客が劇場の外に出ていくことで、舞台上と同様の原理が現実でも貫徹されることになれば、作家・役者冥利に尽きるというものだろう。木庭はプラウトゥス『カシーナ』におけるメタ発言(劇中の登場人物が観客に向かって語りかける)に着目して、次のように述べている。

劇場の外まで行っているかどうかはわからないけれども、少なくとも舞台の外、観客のほうには行っている。つまり、芝居を作った人、演じた人の観点からすると、せっかく劇中劇のおかげでブロックされてできた舞台上の現実は、本物の現実の中に、こう、降りていったとしても……そのまま保たれていてほしいな、という希望があるということだ。そういう観点がここに存在している。(同書163頁)

かかる二つの機能ゆえに、ナマの実力を恣にする権力者は演劇を恐れ、一方で劇作家や演出家を懐柔し、他方で公演自体を弾圧してきた。何となれば、劇場における切断と批判を梃子として厳密な意味での「政治」が成立すること、そして法が生まれることほど、時の権力者にとって不都合なことはないからだ。木庭は「法のエッセンスが劇中劇だ」(同書165頁)と言う。極度に簡略化して述べれば、裁判が公開の法廷(forum)で行われ、傍聴が(一部の先進国においてはテレビ中継すら)認められているのは、法廷が非暴力空間たる劇場のエクステンションだからである。

実は、劇場の外のくせして芝居が続いて、だから現実なのに実力が排除されて、そのおかげでそこでは実力から自由になった人々がこれはいいというので議論だけで物事を明快に決めて、しかも劇場の外だから決めたことがそのまま現実になって動かなくなる、社会の皆に関わる現実のことを決めるというのに、いろんな権力は完璧に閉め出されてる。決めると言ったって、こういう仕組を立ち上げたり守ったりに関わることだけだ。こういう仕組は権力を排除するから個人の自由を守るためにあることになる。こういう仕組を「政治」と言います。政治という言葉の使い方が特殊だから気をつけてください。(同書163頁、強調は筆者による)

その政治という物事の決め方の一つのジャンルとして……裁判があります。二つの当事者の争いについてどちらが勝ちかを自由な人々が議論だけで決める、というジャンルだね。そのうちの一つに刑事裁判があります。政治というこの仕組を壊して徒党を樹立しようとした場合、その主体を排除する政治的決定です。この場合も、どのメンバーも元来は自由なのだから、これを尊重して、一私人の訴追者と被告人が両当事者として対等に争います。いや、それどころでない。被告人の勝ちは推定されている。無罪の推定ですね。

さて、法というのは、以上のような普通の裁判をするのでなく、劇中劇をさしはさんでまずは権力をブロックする、そして劇中劇の外の舞台から、舞台の外、劇場の外にそのまま出て、でもそれはまだ政治という仕組の中で、かつその状態……がとっても有利になるようにして、今度は緊急ブロックではなく、じっくり議論して事柄を吟味し、最終的にどちらの勝ちかを決める、そういうシステムです。(同書164頁)

これは今日でも民事訴訟を貫く原則です。民事訴訟というのは、仲裁とかその他の手続きと違って、必ずまず訴訟要件の審理をします。そのあとに、本案というのだけれど、すべてを遡って吟味します。民事訴訟というのはローマから近代が受け継いだものです。そして民事法が法の中核なんです。(同書164-165頁)

以上の前提的な理解をふまえて、節を改めて『ゲキドル』の具体的な描写を分析していくことにする。その際には、リアリティ(モノとしての現実)とアクチュアリティ(コトとしての現実)という相補的な概念が鍵となってくる。

逸脱のアクチュアリティ:迎合的リアリズムを討つために

さて、改めて『ゲキドル』の梗概を整理していこう。本作の主人公・守野せりあは、5年前に突如として起こった「世界同時都市消失」で両親と双子の妹・ありすを一度に失った。家族の死を受け入れられないせりあは、両親から贈られたぬいぐるみに「ありす」という名前をつけて、広い邸宅で一人芝居を続ける日々を送っていた。そうしてつらい過去に目をつぶる彼女であったが、ある日友人に誘われてスーパーマテリアルシアター(SMT)に足を運んだことで、演劇に強く惹きつけられていく(*)。そして彼女は、街角で小劇団「アリスインシアター」の座長・榊原かをるからスカウトされ、アリスインシアターの一員に加わることになる。

(*)SMTは3Dホログラムを用いたシアトリカルマテリアルシステム(通称シアステ)を駆使する演劇で人気を博し、「世界同時都市消失」からの復興の象徴となった劇団である。ただし、シアステの元祖を所持するのはアリスインシアターであり、SMTはあくまで後発であった。また、SMTの看板女優を務める雛咲いずみはもともとアリスインシアターの劇団員であったが、SMTプロデューサーの竹崎宏和に引き抜かれ、SMTへの移籍を選んだ。こうした経緯から、両劇団のあいだには軋轢が生じている。

本作の前半の鍵となるのは、せりあの完コピ能力である。第1話から、せりあは一度目にした他人の演技を完璧にトレースできるという特殊な能力を発揮する。他の劇団員はせりあの完コピ能力に目を見張るが、この芸当はどれほど精度を高めようと他人の模倣・猿真似にすぎず、役者本人による解釈・表現ではない。せりあは、彼女の演技が「ニセモノ」であることに不満を抱いた他の劇団員と衝突することになる。それでは、「ホンモノ」の役者になるためにはどうすればよいのだろうか。これは本作の結末にも関わることだが、手短に言えば、役者が演劇の筋書きに合わせるだけではなく、役者が演劇をつくるという関係が成り立つことが重要である。第6話において、せりあは紆余曲折を経ながらも、他の劇団員に自身のつらい過去を打ち明ける。本作の前半はせりあが「ニセモノ」から「ホンモノ」へと羽化する過程を描いたものと要約することができるが、これは換言すればアクチュアリティの目覚めということになるだろう。

精神病理学者の木村敏は、「現実」という言葉で渾然一体と理解されているものを、リアリティとアクチュアリティの二つに分けて理解することを提唱している。

日本語でいう「現実」には(おそらく西洋語のrealityやréalitéなどにも)、単に意識から独立した事物の存在様態としての「実在」の意味の他に、ある状況に直面している人が真剣に、自らの存否を賭して、言い換えればその人の存在可能に関わる利害の関心を向けながら対決しなければならない、のっぴきならない局面というような意味も含まれている。この局面だけを取り出して英語でいえば、これはおおよそ、actualityという言葉に対応するのではないか。このアクチュアルという語には、「現実」の意味の他に、「抜き差しならない当面の現在」というような時間的な意味も強く含まれている。アクチュアルな事態にうまく対処しうるかいなか、それがその当事者の命運を分ける。

(木村敏「リアリティとアクチュアリティ:離人症再論」中村雄二郎/木村敏(監修)『講座生命2』哲学書房、1997年、93頁)

「リアリティ」とは、公共的な認識によって客観的に対象化され、ある共同体の共有規範としてその構成員の行動や判断に一定の拘束を与えるものである。……科学的であれ非科学的であれ、人間の知が古来、リアリティの公共性と客観性を求めていることには変わりはない。(同論文97頁)

これに対して「アクチュアリティ」のほうは、生の各自的で直接的な営みである「生きる」ための実践的行為 actio に全面的に属している。それはいかなる仕方でも客観的・公共的な知の対象とはなりえない。生それ自身の行為として、それは「生の現場」である「生き生きした現在 lebendige Gegenwart」(フッサール/ヘルト)に密着し、生の方向が指し示す次の一瞬へ身を乗り出している。動詞の時制を借りていえば、リアリティが「過去形」あるいは「完了形」で表現されるのに対して、アクチュアリティは「現在形」――あるいはより適切には英語でいう「現在進行形」――でしか展開しない。リアリティが存在者の指標であるとするならば、アクチュアリティは生成そのものの特性であって、いかなる形でも存在の標識にはならない。(同論文98頁)

ただし、この二つが排他的な二項対立ではなく、相補的な概念であることには注意を要する。木村はベルグソンを参照しながら、人間は意識の外部に存在する物質を「純粋知覚」しているのではなく、「純粋知覚」に私的な記憶を合成することを通じて、現在の環境に向かっての行動に役立つものだけを現実化して「意識的知覚」を得ているのだと述べる(同論文93-94頁)。人間は客観的に実在する所与(datum)としてのリアリティを読み取るだけではなく、そこにアクチュアリティを重ね合わせて実践的に生きているということだ。

木村は西田幾多郎の「世界が成立することは自己が成立することであり、自己が成立することが世界が成立することである」、「世界が自覚する時、我々の自己が自覚する。我々の自己が自覚する時、世界が自覚する」という言葉を引用している(同論文106頁)。木村が強調するのは、人間は所与のリアルな世界において生きると同時に、世界の形成にアクチュアルに寄与してもいるのだという相補性なのである。

『ゲキドル』の話に戻ろう。他人の演技は所与としてのリアリティだからこそ模倣できるが、それはせりあにとってのアクチュアリティではない。家族の死から目を背け、自分の殻に閉じこもっていた彼女が、演劇を通じてアクチュアリティを取り戻すというのはベタながらも美しい構成だ。なぜなら、演劇という営みはアクチュアルな志向性を持っているからである。この点については、本作の後半についての分析で改めて触れることにする。

本作の後半では、「世界同時都市消失」が未来からやってきた時空犯罪者「イノヴェイター」によって引き起こされた事件であったことが明かされる。イノヴェイターは、未来人が時間移動をするたびに時空が分裂すること、時空の本流から枝分かれした支流「トワイライトディメンション」はやがて淘汰され消えてしまうこと、そして自分たちの未来が早晩行き詰まることを突き止めた。自分たちの未来を救済するため、イノヴェイターはトワイライトディメンションの阻止をもくろみ、グランドマテリアルシステム(GMS)とアクトドールを2012年の時点に持ち込んだ。しかし、時空の秩序・平和を守る使命を帯びた「ゲイザー」の介入でイノヴェイターの計画は頓挫し、「池袋ロスト」の中心にはGMSが残された。抗争の過程で同僚を失ったゲイザーのミキは過去に取り残されることになり、榊原かをるとしてアリスインシアターを立ち上げたのだった。

そんな真相など知るよしもないアリスインシアターの劇団員たちは、危急存亡の秋を迎えていた。座長のかをるが姿を消し、アリスインシアターの入る建物の所有権がSMTのプロデューサー・竹崎宏和の手に渡ったのである。劇場を閉鎖されたアリスインシアターの面々は新しい会場を押さえ、新しい演目を引っ提げての復活公演に一縷の望みを賭ける。そして、彼女たちはかをるの部屋に残されていたゲイザーの活動日誌を題材として、新作を上演することを決める。まさか日誌の内容が事実だとは思わない彼女たちは、着々と新作「クロノゲイザー」の準備を進めていく。

この上演を奇貨として、イノヴェイターが再び暗躍を始める。イノヴェイターは「演劇によって争いのない世界をつくる」という理想を掲げるSMTの竹崎に目をつけ、救済計画の再始動を企図する。竹崎は第8話で自身の理想を次のように表現している。

誰かのために、愛する人のためにと、人間は勝手に考え、判断を下すから過ちが起こるんだ……。だからもう考えなくていい。シアステによる疑似世界の中で欲望を満たしてさえいればいいんだ!

本作のクライマックスで、同床異夢にあるイノヴェイターと竹崎は、GMSで地球そのものを劇場化し、観客ひとりひとりの欲望を疑似世界の中で叶えるアクトドールの力を介して全人類の精神体をGMSに収束させていく。数にして50億を超える精神体の集結によって時間跳躍が可能となり、5年前から救済計画(トワイライトディメンションの阻止)をやり直そうというのだ。そして、イノヴェイターはアリスインシアターの劇団員を利用して特異点の形成をもくろむ。5年前の出来事を演劇で再現することで現在と過去が結ばれ、悲願の時間跳躍が実行されるのだ――。

ところが、イノヴェイターの野望は思いも寄らないかたちで再び阻止される。舞台上のアドリブによって演劇の結末が変わってしまったのだ。アドリブを発端として、舞台上で役者同士の喧嘩が勃発し、役柄と役者の相互陥入によって逸脱が進行していく。最終的に、劇中劇で主演を務めるせりあは観客に向けて高らかに宣言する。

私たちはきっとわかり合える。それでも、立場が対立を生むっていうなら、ゲイザーも、イノヴェイターも、この世界にいらない! 私たちの未来は、私たちが取り戻してみせる!

ゲイザーがイノヴェイターを射殺する結末はこうして回避され、その様子を50億超の精神体が見ることによって、未来人の介入による「世界同時都市消失」のない(つまり、せりあの家族が死なない)5年前へと時間跳躍が行われ、物語はSF要素が退場して終幕を迎える。

現実の出来事を舞台上で改変したら、現実そのものまで書き換わってしまったというオチは、突飛な幕切れ(いわゆる「超展開」)に思われるかもしれない。しかし、この結末は前述した演劇の二つの機能――切断と批判――を簡明直截に提示していると言うべきである。暴力を排除した特別な儀礼的空間のなかで役者の身体が躍動し、改変やアドリブという逸脱が繰り返し生じる。その様子を観客が見ることで、劇中劇から舞台上の演劇へ、舞台から客席へ、劇場の中から外へと、現実(正確に言えばリアリティ)に対する批判の波紋が広がっていく。結果的に劇場の外でも政治や法の萌芽が認められ、部分的であれ実力が解体される。本作はかかる一連の流れを歴史改変SFと演劇をかけ合わせて、濃密なフィクションに練り上げることに成功している。そして、演劇が現在進行形でしか展開しないからこそ、劇場はアクチュアリティの場にふさわしい。「舞台は生き物」というクリシェが不朽であるのも頷ける。

だから、「この世は舞台、人はみな役者」という本作のキャッチコピーは、人間は所与の世界(職場、家庭、学校など)に適応して、その中で与えられた役割を全うすべきであるなどという迎合的リアリズムではなく、劇場の外の「現実」もアクチュアルな逸脱によって変えることができるというエールとして受け取るべきだろう。なお、この解釈は第12話の予告編でも端的に示されていると言うことができる。

この世は舞台、人はみな役者。私たちはできあがった台本をただ演じてきたわけじゃない。舞台の上で、この世界で、私たちはみんな生きてきた。未来なんてまだわからない。でも、どんな未来になっても、きっと、ずっと私たち、一緒に演劇を続けていく。

本作の視聴を終えた後、我々も画面の外の「現実」へと戻っていく。本作は演劇を題材としつつもTVアニメであるから、純然たるアクチュアリティの場ではない。しかし、我々はアリスインシアターの少女たちから確かにエコーを受け取ったはずだ。未来は我々の改変やアドリブ、すなわち逸脱のアクチュアリティにかかっていると言わなければならない。

おわりに

2021年5月末現在、本邦の演劇業界は未だに国から「不要不急」扱いをされており、多くの劇団が公演の延期や中止を余儀なくされている。そんな今こそ、シェイクスピア研究者の北村紗衣の言葉を思い出したいところだ。北村は2013年7月17日のブログ記事で「もっと政治を!もっと権力を!」と題して、次のように述べている。

ロンドンかぶれと言われてもかまわん、うちは政治とか権力を舞台で見たいんだ!!!なんていうか、ロンドンで見たシェイクスピアの舞台っていうのは時代設定とかモダナイズのコンセプトとかがかなりはっきりしていて、現代の政治や文化に関連のある演出を行おうというものが多く、だからこそ今の自分に直接関わりのある話として緊張しながら見ることが出来たのだが、日本のシェイクスピアってなんていうか政治的でもないし舞台とお客さんがなれ合って楽しんでいる感じで、舞台と観客がある政治的・文化的なコンセプトをめぐって衝突したりするあのワクワク感が日本の舞台にはないと思う。選挙の時期だというのに政治家を皮肉るアドリブのひとつもありゃしない。……私は権力闘争を求めて芝居小屋に通ってるのであって、土間と舞台で仲良しこよししたいわけじゃないんですよ。

北村の発言は演劇関係者に対する喝と捉えることができるが、演劇自体が風前の灯である今こそ、より真剣に受け止めるべきではなかろうか。本稿で縷々述べてきた演劇の切断・批判機能を改めて認識し、「政治家を皮肉るアドリブ」のエコーを鳴り止まないほどに響かせなければならない。これは演劇関係者の「自助」努力だけで済む話ではなく、今日まで演劇を見てきた観客ひとりひとりの双肩にもかかっている。賢き有権者なきところに賢き政治家が現れることがないように、洗練された観客なきところに洗練された芸能は生まれない。劇場が開けないなら、どうすれば開けるようになるのか、専門家や関係各所を交えて議論を尽くすという当たり前の施策を講じるべきではないか。だが、政権とその幇間はこの一年間恫喝と嘲笑を繰り返すばかりで、何一つ理知的な対策を取ることはなかった。棄民政策があらわになる中で、我々がやるべきことは演劇業界を支援するクラウドファンディングに参加するといったミクロの「共助」ではなく、示威行動でマクロの「公助」を引き出すことである。それはツイッターデモだってオンライン署名だって構わないはずだ。我々は一人ではない。悪辣な法案が廃案となるたびに、市民のベイビーステップは着実に成果を上げていると言えるのだ。

『ゲキドル』の胸のすく結末は、「アルマゲドン」級のスポーツイベントを目前に控え、最悪の演技的仕事(make-believe work)を日々強要されている我々に対して、行動する勇気を与えてやまない。

参考文献(2022年1月12日追記)

木村敏「リアリティとアクチュアリティ:離人症再論」中村雄二郎/木村敏(監修)『講座生命2』哲学書房、1997年、75-110頁。

木庭顕『誰のために法は生まれた』朝日出版社、2018年。

皆様からいただいたサポートは資料の購入や取材のために使わせていただきます。よろしくお願いいたします。