雨、雨、ふれふれ。〜台北市林森公園|フォルモサ台湾ショートストーリー(栖来ひかり)

新連載「フォルモサ台湾ショートストーリー」は、現地在住の文筆家・栖来ひかりさんが台湾を舞台に紡いでゆく短編小説集です。第1回は、日本人とも所縁の深い台北市中山区の「林森公園」を舞台に、雨の日の小さな物語をお届けします。

身体をいっぱいにのばし、街を漂う。

終わりを知らぬように小さな雨粒がわたしのすべてを濡らすこの季節がすきだ。いつもは家の玄関やカバンのなかに居るわたしは毎日のように、彼の手に支えられて街を浮遊する。どこかの小説家がこの街に降る雨を「神様が空から雑巾を絞ったみたい」って感じで表現していたっけ。

そんなどんよりと灰色に染まった景色のなか、咲き誇る色とりどりの花のような仲間たちとすれ違えるのはうれしい。存在を片時も忘れられないこの時期、わたしたちの機嫌はすこぶるいい。雨、雨、ふれふれ。

── 君の模様いいね。

── あなたの色も素敵。

── 今日は特によく降るなあ。

── 朝から働きっぱなしだよ。

ここに来て8年ぐらい経つだろうか。大事に使ってもらっていると思う。穴が開いたり骨が折れたり、曲がったりもしていない。日本製で、ずいぶん丈夫に出来ている自負もある。冬だけでなく、夏のスコールにも強い日差しにもわたしは対応できる。台北に暮らす一本の傘、それがわたしである。

人間には思いもよらないだろうが、傘はおしゃべりで結構いろんなことを知っている。「持ち主」のカバンの中に身を潜めていつも聞き耳を立てているし、スーパーやカフェの店先の傘立てでは、暇だからさかんにほかの傘と情報交換する。

どこの店先にも、いつのまにか持ち主がどこかに行ってしまって以来、ずっと居座っている傘がたくさんいる。そういう傘は動けずにつまんないからよけい情報収集に熱心で、ゴシップネタにはすごい勢いで飛びつくけど、ほんの少しでも誰かの役に立ちたいと常に思っている、いじらしい存在。

古いビルの管理人のとこに常駐してる傘なんてもう殆どそのあたりの生き字引で、なんでそんなことまで知ってんの、あんた傘だよね!?ってぐらい付近の歴史に詳しかったりする。そういう傘とたまたま一緒になって昔話を聞くのはホント楽しいが、彼らは喋り始めると止まらなくなるから「持ち主」が迎えにきてくれると少しホッとするような、でも寂しいような気にもなる。だって彼らに次いつ会えるのか、話の続きをいつ聞けるのか、わたしには分からないから。

今日もそうだった。このあたりには「欣欣」と「光點」と呼ばれる2軒の映画館があって、映画好きの「持ち主」がちょくちょく通ってくるから、わたしも馴染みのある場所だ。デパートと一体化している映画館の隣は大きな公園で緑が多く、二本の柱にまた二本の木が平行に乗った門みたいなのが大小ふたつポツンと建っている(「鳥居」といって日本由来のものらしい)。

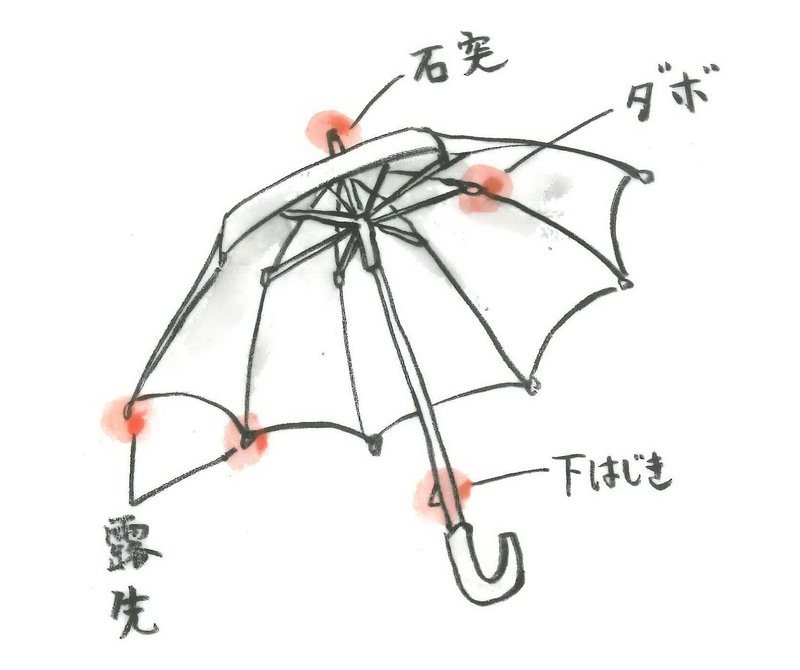

だけどこのあたり、じつはあんまり好きじゃない。来ると身体の奥のほうがゾワゾワして金属の「中棒」がひんやり凍り付くみたいで、「下はじき」の動きが悪くなる。霊感あんま強いほうじゃないんだけど。

そしたら信号待ちで隣合ったフリル(ゴールドラメ入り)のついた傘がこんなことを教えてくれた。

── だってここ、昔は墓場だったからね。

── え、そうなの?

── 三橋町っていう名前だったって。公園の向こうらへんに火葬場があって、ここらへんは全部お墓だったみたい。あんた日本製でしょ。日本人が住んでた頃の話だよ。もう80年とか前だけど。

── えーっそうなんだ、道理で……。

言いかけたところで信号が青に変わり、話し相手の持ち主は急ぎ足で駆けていったから話はそれきりになった。夕方のこの界隈は人も増えて賑やかだ。飲み屋街が近いから水商売の人も多くて華やかな柄の仲間が行きかい、今流行の80年代っぽい黒字にピンクの水玉模様の子が素敵で目を奪われる。

この街の傘はわたしが生まれた日本に比べいっぷう変わったデザインが多い。傘生地の外側に蛇腹状のプラスチック・カバーがくっついて、親骨を開くとカバーが陣笠に畳み込まれ、閉じるとまた蛇腹が開いてカバーが傘をすっぽりと覆う。閉めても水しずくがポタポタしないような仕掛けなんだよね、デパートの入り口なんかで濡れたわたしたちを包み込むための長細いビニール袋あるでしょ、あれが最初から身体に備わってる感じ。あと先の石突きが太く丸く作られていて、傘立てがなくても自立できるデザインとかね。初めて彼らに会ったときはびっくりしたなあ、日本では見たことなかったし、こう来るか!ってかんじで。

そういえば、ちょっとした発明がこの街にはたくさんある。信号機もそう。次の信号に変わるまでの秒数が表示される。歩行者用の信号だと、青に変わったときにはゆったりと歩く緑色人間が、残り秒数が少なくなるとチカチカと瞬きながら大急ぎで走る。最初見たとき、この街にはよほど信号待ちにイライラする人が多いのだろうと思った。

閑話休題。うーん、さっきの墓場の話をもうちょっと詳しく聞きたかったな…そう思っていたら「持ち主」が入ったコーヒー屋の入り口の傘立てで、ほかの傘から続きを聞けた。ラッキー。

── なんか墓場だったって?このへん。

── そうそう、だいぶ前の話だけどね。あそこに2つ、なんか立ってるでしょ。

──「鳥居」っていうんでしょ。

── 日本人がいたころの、偉い人のお墓の名残らしいよ。「明石」っていう人と、「鎌田」っていうひと。

ほかの傘も口を出してくる。

──「乃木」っていう人のお母さんもそこにお墓があったんだけど、ここが日本じゃなくなって、かなり長いこと経ってから日本に帰ったんだって。40年前ぐらい?

── え、40年前って結構最近じゃん、ってわたし生まれてないけど。

── そうそう、あそこの古いビルにずっといる黒い傘が言ってたんだけどね。日本人いなくなってから、ほかのとこからたくさん人が来て、ここにいーーーっぱいバラック小屋が建ったの。家建てる材料が無いから、墓石も土台に使ったりして大変だったらしい。みんないろんな地方の違う発音の中国語を喋っていて、違う匂いの料理を食べて、すごく賑やかだったんだって。前に乗ったタクシーの運転手さんがここの出身で、あの頃は楽しかったなあって思い出を語ってたらしいよ。

── なんでそれ無くなったの?

── ジャッキー・チェンっているじゃん?

── 香港の有名な俳優でしょ。持ち主はあまり好きじゃないっぽい。

── そこの公園の隣にある高級ホテルに泊まるんで、見苦しいから当時の市長が撤去して公園にしたんだって。

── え、まじ!そんな理由?

ほら、傘の集合知って結構侮れないでしょう。でも、いろんなことを知っているわたしたちだけど、どうしても抗えないものがある。それは行く先も運命も自分で決められないこと。たとえば、うっかりタクシーに置き忘れられ、そのまま二度と元の持ち主に会えないことだってままある。急に雨が降り始めて、客人に貸し出されたり譲られることもある(運が良ければまた持ち主のところに戻ったりもする)。

もちろん、デパートであれコンビニであれ最初に手に取ってくれた持ち主のもとで長く過ごせるのが一番かもだけど、拾われたり貰われたり捨てられて行きついた先で悪くない傘生を送る傘もいるから一概にはいえない。

いずれにしろ、わたしがどう生きるかわたしには決められない、それだけは確か。そして、そのどうしようもなさを受け入れていくうちに、わたしの「だぼ」にひとつずつぽっかり穴が開いていく(傘注※この穴は比喩だよ、気がするだけ。本当に穴が開いたら用なしだもん)。

雨、雨、ふれふれ。わたしの身体を濡らしておくれ。

ぼんやりと空を見上げていると、「持ち主」に持ち上げられた。あたりは少し暗くなって、雨は変わらず降りつづいてる。仲間たちが漂う街中にふたたび出ると、車が急ブレーキを踏んだ。ちょっと「持ち主」だいじょうぶ? 気をつけてよ! この街の人たちの動きは荒っぽい。いつも交通事故を見かけるし、ひやひやすることがしょっちゅう起こる。

「持ち主」は何を急ぐのか、例の墓場だったらしい公園に面した大きな道路まで急ぎ足でやってきた。マクドナルドの軒先でひとびとは信号が変わるのを待っている。その中で少しイラつきながら腕時計をチラ見した持ち主が、青になったとたん横断歩道に足を踏み出そうとしたそのとき。

すぐとなりに彼女が見えた。

わたしとそっくりだけどもう少し繊細なペイズリー模様を身にまとった彼女。

* * *

わたしたちはかつて、日本の同じ売り場で売られていた。わたしと彼女は手に取られた。持ち主たちの手に。わたしたちのこと、とっても気に入ってくれたみたいで嬉しかった。

「日本に来たら絶対、傘買いたかったんだ」

「これで台北の雨の日も楽しくなるね」

ふたりはそう話しながら、似たデザインだけど少し違うわたしたちを手にレジへと向かった。

そして飛行機に乗ってこの街に来て以来、わたしたちはしょっちゅう一緒に時を過ごした。わたしは彼女の一部で、彼女はわたしの一部だった。一緒に映画をみて、レストランに行き、同じ部屋で幾夜も明かした。ほかの傘から聞いた悲しい話を伝えると、彼女も一緒に悲しんだ。知らない街に来たけれど、ちっとも寂しくなかった。

それがいつからだったろう。世界中に広がった感染症のせいで「持ち主」は外にあまり出かけなくなり、彼女に会える回数もめっきり減っていった。彼女の持ち主は医療関係者で、仕事にかかりきりになっていたようだった。仕方がないとはいえ、わたしの「持ち主」と彼女の持ち主が一緒に過ごす時間はほぼ無くなった。一か月。二か月。三か月。そのまま会えない時間が続いた。それから、「持ち主」が電話で言い争っているのが聞こえた。

「もういいよ」

「持ち主」のその言葉を最後に、わたしはもう彼女と会うことはなかった。

それ以来、「持ち主」が彼女の持ち主に何度もメールを書きかけてはやめ、電話をかけようとしてはやめたのをわたしは知っている。2019年の5月、台湾では同性同士でも結婚できるようになった。それを心待ちにしていた持ち主ら二人は、結婚に向けて着々と準備を進めていた。わたしだって彼女とずっと一緒に居られる日が近づいていると楽しみで仕方なかった。でも、コロナ禍がやってきて、事態は一変した。わたしたち傘族だけでなく、案外、人間の人生も思ったようには運ばないものなのだと、そのとき悟った。

* * *

そして今、彼女が隣にいる。向こうもわたしに気付いてわたしを必死に見つめている。「持ち主」はもう走っていこうとしている。わたしたちに何ができるだろう。あらんかぎりの力で、「露先」をのばした。雨雨、フレーフレー。

彼女ものばした「露先」が、わずかだがしっかりと引っ掛かった。急な抵抗を感じて「持ち主」が振り返る。そこには彼がいた。彼女の持ち主だ。

「すみません……あ」

少しの沈黙。

「ひさしぶり」

「うん、ひさしぶり、元気?」

「うん、そっちは」

「まあ……なんとか」

信号が瞬きながら、緑色人間が小走りを始め、赤に変わる。

「コロナ、大変だったね。落ち着いた?」

「うん、映画が観られるくらいには」

「そっか……もしかして、今から映画いくつもりだった?」

「うん」

「そっかボクも」

「欣欣?」

「うん、でももう始まっちゃった。コーヒー飲んでて、うっかりしてた」

「なんの映画?」

「金馬で作品賞とったやつ。原住民の」

「あ、『哈勇家』でしょ、あれ、よかった」

「でも、もう今日はいいや。そっちは?」

「うん……。光點に」

「なに観るの?」

「日本のむかしの映画、えーと伊丹」

「十三!!!」

「そうそう、ラーメン屋さんの……みた?」

「『蒲公英』だっけ? いや、まだ」

「よかったら……いっしょにどう?」

「……」

「いやだったら……」

「いや、行こうか」

「うん……じゃあ。……行こうか」

おなじ場所でおなじ雨を身体に浴びるわたしと彼女を、めくるめくヘッドライトがコンサート会場のように照らしていく。もうこんなことはないと思っていたのに。

── ほらね。やっぱりわたしたちは、自分で自分の生き方を決められない ──

彼女が呟いて、こちらを見て身体のペイズリー模様を可愛らしくほころばせた。そうだ、これは彼女の口癖だった。わたしのだぼの穴。わたしと彼女の露先がまた微かに触れ合っては、離れ、また触れ合っては離れる。こんなことさえ好きにはできない私たちだけど、今日だけは空で雑巾をしぼる神様に感謝しながら眠りにつくことができるだろう。

雨、雨、ふれふれ。赤信号がまた青に変わり、緑色人間が歩き始める。

文・絵=栖来ひかり

栖来ひかり

台湾在住の文筆家・道草者。1976年生まれ、山口県出身。京都市立芸術大学美術学部卒。2006年より台湾在住。台湾に暮らす日日旅の如く新鮮なまなざしを持って、失われていく風景や忘れられた記憶を見つめ、掘り起こし、重層的な台湾の魅力を伝える。著書に『台湾と山口をつなぐ旅』(2017年、西日本出版社)、『時をかける台湾Y字路~記憶のワンダーランドへようこそ』(2019年、図書出版ヘウレーカ)。

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。