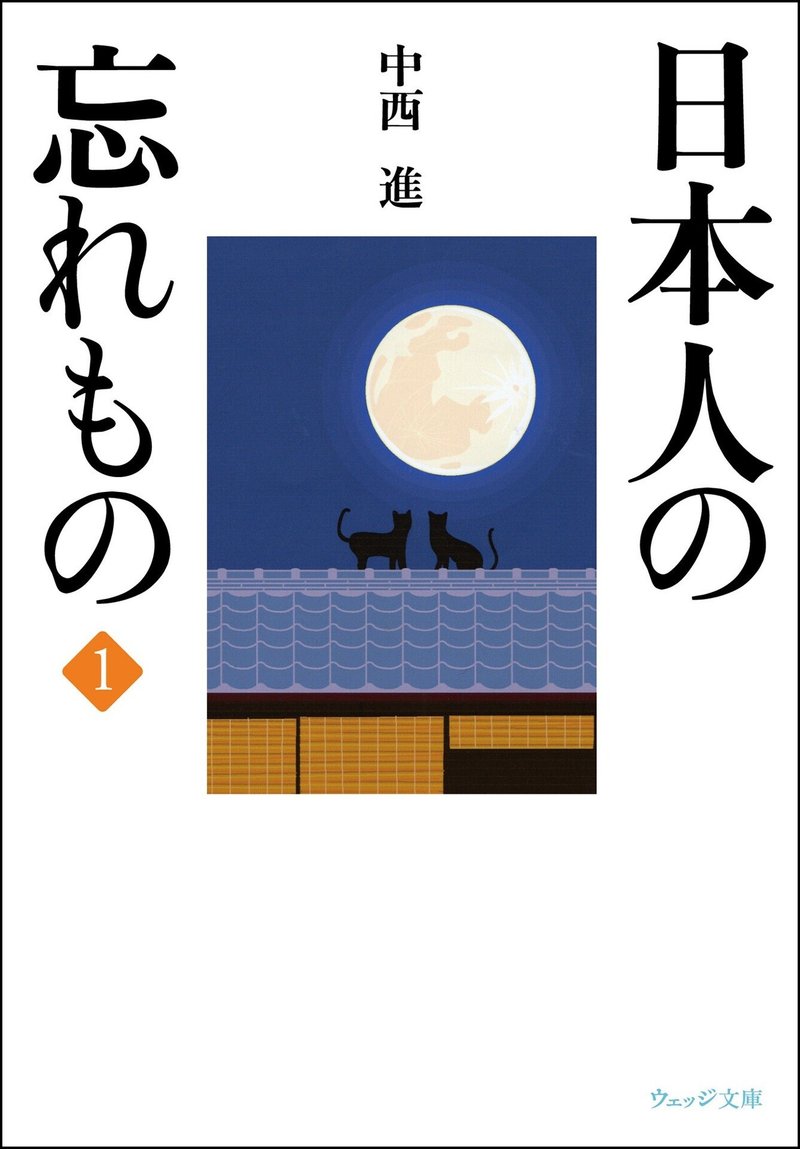

“すまい” 住居に聖空間を回復しよう|中西進『日本人の忘れもの』

万葉集研究の第一人者である中西進さんが執筆し、2001年の刊行以来いまも売れつづけているロングセラー『日本人の忘れもの』がついに電子書籍化されました。ここでは、特別にその内容を抜粋してお届けいたします。

床の間がなくなった

十年ほど前、国立の研究所を作る委員会に参加した。ある日のテーマは建物の設計についてだった。席上、私はこう依頼した。

「研究の場ですから、のっぺらぼうの建物にしないで下さい。日本語で『すみ』(隅)とか『くま』(隈)とかいう、そういう場所をもった曲りくねった建物で、思索の溜り場のような部分がある設計をお願いします」

設計者である内井昭蔵さんは、いかにもロシア正教の信者らしい奥行きのある笑顔を浮かべながら「わかりました」とうなずいてくれた。

じじつ、出来上がった建物には一見無意味と思われるような片隅がいくつかあった。まったく目立たないが、しかし確実に思索者が好みそうなそこには、座れば座れるような腰掛が仕組まれていた。

しかし昨今、一般には機能第一主義で冷たく無機質な建物が多い。いや、ほとんどがそうであろう。この方が、万事能率主義の現代には合うのにちがいない。

この傾向は住居でもひとしい。われわれのすまいも、ずいぶん様変わりしたと思う。すまいは、人間生活の入れ物だから、生活様式によって変わるのはとうぜんだろう。しかしこの生活様式は問題がある。

改めて考えてみると、昨今のすまいから追い出されたものの第一は床の間である。実用性からいうとなくてもいい。どうせ飾りだと思われるからであろう。

だいたい床の間があっても掛け軸がない、花を生けるのも面倒だ、ということになる。

忙しい現代ではそうかもしれない。しかし床の間がある意味は、とても大きかった。

そもそもトコという日本語は、頑丈でビクともしない、絶対に変わらないもののことだ。家にはとうぜんユカ板を張る。その上に畳を敷いたり、そのまま化粧板を張ったりする。しかしユカはいつ抜けたって責任を問われない。

ところが絶対に安全で抜けたりはしない一隅が「トコの間」なのである。そこは建物の晴れの場所として必要だった。だから昔、殿様はそこに座った。天子や将軍になると、さらに床の間は一段と高く、豪華に作られた。

それほどに床の間は特別に迎えた客人、一家のあるじが座るべき場所として聖空間であった。

今はそれが形式化して狭くなり、偉い人が座る場所が飾り物をおく所に変わってきた。しかしいかに変貌しても、トコの間だから別扱いで、トコ柱には銘木を使うとか、トコ板、トコ天井には特別な材料を使うではないか。

実用性を失っても、なおこんな扱いを受けるのは、全体のユカの一部にトコを置くことで、象徴的に建物全体を統率する秩序をあたえ、家屋に構造をほどこすことになるからである。

昨今の床の間は、もしあったとしても一畳ほどの空間で、いかに偉い人でもそこに座ることはありえないが、つねに空白であっても、家の主座を聖空間として意識し、そこを一家の精神の拠り所として日々の生活が行われることが、とても大事だった。

だから床の間に生ける花は、中心の人間の代わりであった。床の間に掛ける絵や書も、同じ働きをする。

床の間の花や書画が語りかけてくる良質のことばは、一家の中心人物が語りかけ、一家を統率していく者の発することばとひとしいものであった。その発言者はトコ(不変)なる者のことばだった。

だいたい日本語ではトコということばが、悪い物に使われた例がない。「とことわ」とか「とこしえ」とかと、いつも賛美されるものに用いられた。床の間も同じである。

寝床も抜け落ちない保証があるから、安心して寝られた。散髪屋を床屋というのも同じだ。髪を切るなど、昔は命を絶つのと同じだった。その場所は神聖でなければならない。床屋さんも頑張ってほしい。

だから、床の間を日本人の住宅から消すことは、生活の場のもっとも大切な空間を抹消することになる。家屋の構造の中心を捨てることになる。

それとも現代人にとって、家屋が秩序ある構造体であることはもうぜいたくなのだろうか。もう家屋は、ひとりひとりバラバラに住むのがいいというわけか。

いや、わが家の中心はテレビですよ、というわけだろうか。たしかにチャンネル権などということばを聞くと、テレビは絶対者として神とひとしいのかもしれないが。

火が消えた家庭

つぎに変貌をとげたものに、家庭の火がある。

これまた、そもそもは、といった話から始めると、いまわれわれは家を「一軒二軒」と数えるが、昔は「ひとへ、ふたへ」と数えた。この「へ」とは、かまどのことだ。多少年配の人は「へっつい」ということばをご存じだろう。その「へ」である。要するに釜をおいて下から火を燃やす、あの場所のことだ。今のガスレンジに当たる。

ガス台で家を数えるとなると、ガス台が一家に二台あっては困る。

それほどに昔は必ず一家にかまどは一つだった。なぜか。昔は、家の中心に火を焚く場所を置いて、一つの建物が造られたからだ。竪穴式の住居などを見た人は思い当たるだろう。

それがやがていろりに変化する。別に晴れがましい床の間がある一方、日常生活のだんらんは、いろりを囲んで行われた。いろりのまわりに、主人の座る場所、妻が座る場所が、それぞれきちんと決められている。

農家のいろりはずいぶん長くつづいたが、商家などになると、いろりはなくなる。なくなったが、時代物のテレビや映画を見ていると、一家のあるじは必ず長火鉢の後ろに座っているではないか。つまり生活の中心は長く長く、どんなところでも火であった。

だからこそ「伝統の火を消さない」などということばも生まれた。そしてこの生活習慣はヨーロッパでも同じで、古い家屋が暖炉を中心にした居間をもつことを見る人も多いだろう。

ところが昨今の日本家屋は、いろりも長火鉢も、もちろん暖炉もない。火を燃やす場所は調理する一隅へと敗退をよぎなくされた。つまり火は煮焚きの材料だけとなり、生活の中心を象徴する機能を失った。今や、火は神聖なものだ、といっても大半はピンとこないだろう。僅かな人が「そういえばオリンピックの時、聖火っていうなあ」というばかりではないか。

火が神聖であるゆえんは、火が恐ろしいものである点にもあるが、火が燃料だけでなく闇を照らすものである点にもあった。私事になるが、学生時代、伊豆の天城山中であちこちのわさび田を作る人たちが、夜になるといっしょに寝る小屋に、一晩泊めてもらったことがあった。仲間三人、伊豆を無銭旅行していた時のことである。

わさび作りの人びとは、いろりにほだをくべて、宵のうち、ひとしきり歓談をする。火がみなの顔を照らし出す。そしてほだが燃えつきると、世界は漆黒の闇となる。思い思いに床の上にごろ寝をした。

火が灯りであることを、この時以上に実感したことはない。ところが灯りである火の役目は、電灯の出現によって、とって代わられた。以後、火は燃料としてのみ見なされ、ガスレンジにだけ存在することとなった。

こうなると火は一カ所と限らない。「二世帯用に台所を別にしました」という建売住宅の広告を見た時、何千年かつづいた、火を中心とするすまいがついに終わったと、私はひとり感慨をもらしたことだった。

こうなった火は、闇夜を照らす輝きの持ち主でも、生活の中心を象徴するものでもない。

便利かもしれない。

機能的なすまいにはなったが、日本人はここでもまた一つ住居の中の聖空間を失ったことになる。

神も仏もいなくなった

聖空間の喪失といえば、もっと直接的な聖空間は、とっくになくなっているのではないか。

仏間や神棚である。

昔の大きな家には必ずりっぱな仏間があった。座敷とならぶ尊重ぶりだった。その壁面にはめこまれた仏壇のおごそかできらきらしい輝き。時としては、ずらりと並べられた位牌の数かず。

いかにも祖先の霊が集まり、むしろにぎやかに見守ってくれるようにさえ思えた仏壇は今、それこそうさぎ小屋には据えるべくもないのだろう。ましてや一間を仏間として特別に作ることなど、現実離れした夢にすぎない。

一方、神棚も小さいながら必ず作られるのがふつうだった。お彼岸に家族そろって拝むのが仏壇なら、神棚の方は毎朝、ポンポンと拍手(かしわで)をうって、お参りをさせられた。

子どものころの通信簿は、親に見せると親はすぐ神棚に供えた。報告するのだと聞かされた。

そしてまた、何かをもらうと、まずは神棚に供えてから「お下がり」を頂戴するというのが習慣だった。

父親の給料袋もいったん神棚に供えられ、それから母親の手に渡ったように記憶する。「お下がり」ということばは、長男の私など私のお古を弟が使うていどにしか考えていなかったが、そうではない。「お下がり」とは神さまから頂くものだということを、子どものころの習慣が教えてくれた。

ところが仏壇も消え、神棚もないのが当今の日本人の住宅だろう。そうなると祖先の加護も神さまからの頂き物もなくなる。礼拝するべき聖空間をうしない、無意識にせよ礼拝の習慣を失うことは、神仏を失うことだ。

欧米人はよく部屋の一隅に親しかった人の写真を並べている。訪問者にこれは父、これは祖父そしてこれは大祖父と説明する。それを聞いていて、これがわれわれの仏壇や神棚なのかと思ったこともある。

日本人の習慣にはそれもない。どうやら従来の床の間、火のありか、そして神仏のおわす所と、三つながらに聖空間をうしなってしまったのが、現代日本人のすまいであるらしい。

逆に、こううしなってみると従来の日本人のすまいが、いかに聖空間を大切にしてきたかに、あらためて驚くではないか。

はたして、すまいに心の拠り所はいらないのだろうか。

もちろん私は、床の間やいろり、仏壇や神棚をただちに復活させよと、短絡的にいうのではない。いいたいことは、すまいとは精神性の高いものだということをもう一度思い起してほしい、ただ機能的によく出来ていると、いばってほしくない、ということだ。

家じゅうがのっぺりしていてはいけない。必ず大切にする「晴れ」の場所がほしい。その場所によって一家が整えられているような気になる、そんなコーナーはどこにでもできるではないか。

火が燃えているほどに暖かい、家じゅうの人が集まってしまうような生活の中心を作っておかなければならない。家庭の中心は暖かさだというのが、いろりや暖炉からの教訓であろう。

家族の誰彼が、亡くなった人も今の人もみんな写真で集合する場所は、どこにでも作れるだろう。写真のおじいちゃまに、百点の答案をまず見せる孫がいることは、心の豊かさである。近ごろの家庭崩壊だって、すまいにこもる濃い精神の陰翳を忘れてしまったために起こるのである。

文=中西 進

中西 進(なかにし・すすむ)

一般社団法人日本学基金理事長。文学博士、文化功労者。平成25年度文化勲章受章。日本文化、精神史の研究・評論活動で知られる。日本学士院賞、菊池寛賞、大佛次郎賞、読売文学賞、和辻哲郎文化賞ほか受賞多数。著書に『文学の胎盤――中西進がさぐる名作小説42の原風景』、『「旅ことば」の旅』、『中西進と歩く万葉の大和路』、『万葉を旅する』、『中西進と読む「東海道中膝栗毛」』『国家を築いたしなやかな日本知』、『日本人意志の力 改訂版』、『情に生きる日本人 Tender Japan』(以上ウェッジ)など。

≪目次≫

第1章 心

まける 相手に生かされる道をさぐる

おやこ 家族問題を招く子ども大人の氾濫

はなやぐ 恋愛は心の匂いだった

ことば 愛にあふれ細やかな感情を大切にしてきた日本語

つらなる 全体への帰属意識が人間の支点になる

けはい 五感を超えるものが人間の豊かさをつくる

かみさま 八百万の神様がいる日本

第2章 躰

ごっこ 子どもよ、もっと仲間と遊べ

まなぶ 生命のリズムを育てたい

きそう 競技とはお互いの成長を目指すものだ

よみかき おもしろい漢字のパズル

むすび 「結び」の関係から見えてくる日本人の自然観

いのち 肉体のおわりは生命のおわりではない

ささげる 生の持続としての自死

第3章 暮らし

たべる 自然を生かしたおふくろの味を取り戻そう

こよみ 「体のカレンダー」をもとう

おそれ 自然へのおそれを忘れた現代人の遊び感覚

すまい 住居に聖空間を回復しよう

きもの 和服が醸し出す心のゆとり

たたみ 暮らしの中に自然をとり入れたい

に わ 人間を主役とする日本庭園

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。